Hay una persona que no veo mencionada en los numerosos y merecidamente elogiosos artículos que he leído a raíz de la infausta muerte de Antonio Escohotado. Se trata de Santiago Noriega (suprimo su apellido intermedio, González, porque nadie que lo conociese usaba). Me extraña que ocurra eso, pues fue uno de los amigos fundamentales en los inicios filosóficos de Tono. Y permítaseme que llame así, Tono, al que posteriormente la mayoría de quienes intimaron con él o, al menos, y con toda justicia, se sintieron atraídos por su obra y personalidad llamaron “Escota”. Pero allá en la década de 1960, cuando yo le conocí, era el modo habitual de identificarlo en la intimidad.

Santiago Noriega estudiaba Filosofía en la Universidad Complutense, de Madrid, después de haber pasado unos cursos en París y Heidelberg, donde con veintipocos años se convirtió en profundo conocedor del pensamiento de Schopenhauer, Hegel, Heidegger, Marx, Freud… Y la lista sería interminable, pues también lo sabía casi todo de Octavio Paz, George Steiner, André Malraux, Martín Santos, entre muchos más. A algunos de ellos los tradujo y analizó en los escasos y documentados artículos que llegó a publicar, dado que era prácticamente ágrafo, aunque con el tiempo terminaría como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Recién llegado de Oviedo, y bajo el influjo de la lógica matemática y de Wittgenstein y Bertrand Russell, que supusieron mi traumática iniciación a la filosofía gracias al contagioso entusiasmo de don Gustavo Bueno, conocí a Santiago Noriega en la facultad, originalmente debido a motivos políticos. Los dos participábamos en la resistencia estudiantil al franquismo a través de una organización clandestina, Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), próxima, o eso me parecía entonces, al Partido Comunista.

Aunque Santiago Noriega era una persona esquinada y de difícil trato, nos hicimos muy amigos y no tengo la menor duda de que su influencia ha sido básica en mi vida –le dediqué mi primera novela y Tono hizo lo mismo con el primer ensayo suyo–, por mucho que posteriormente, cuando yo me pasé a las filologías inglesa e italiana, dejáramos de tratarnos.

Sin embargo, por medio de él entré en contacto con Tono Escohotado en unos seminarios informales que Santiago organizaba en su casa a los que, junto a mí y otras personas, asistía él, ya licenciado en Derecho y funcionario en el Instituto de Crédito Oficial –creo que así se llamaba.

Yo entonces vivía en un apartamento cercano, que compartía con mi amigo desde el colegio, José Avello. Fue allí, un lugar abierto a todo tipo de desmadres, donde se inició otra de las relaciones esenciales de mi vida, la que se prolongaría hasta su muerte en 1988 –no se me olvida–, con Eduardo Haro Ibars.

Al verano siguiente me tuve que incorporar a las Milicias Universitarias, y a Avello lo mandaron a hacer la mili, también obligatoria, a El Aaiún. Durante nuestra ausencia realquilamos el apartamento a unos sujetos irresponsables cuyo nombre prefiero olvidar, y resulta que uno de los fines de semana en que me permitían venir a Madrid, cuando debía volver sin falta al Campamento de La Granja y fui a por mi ropa militar dejada allí, me encontré con los propietarios. Habían sido avisados por el portero de que los ocupantes lo habían abandonado, con todas sus cosas. Y me entero de que, encima, llevaban meses sin pagar el alquiler. Para recoger mi uniforme exigían que liquidase las deudas de inmediato. Como no tenía dinero para hacerlo, me obligaron a que firmarse un papel según el cual me comprometía a realizar el pago dentro de los tres meses siguientes, que era cuando terminaba mi obligada estancia en el ejército.

Como Tono Escohotado, aparte de filósofo en ciernes, era abogado, decidí recurrir a él en cuanto pude. Me tranquilizó afirmando que aquello firmado carecía de cualquier valor legal. Y además, muy generoso, ofreció acogerme en la casa, donde vivía con su mujer de entonces, Cristina Lorenzana, y su hijo. De modo que, renunciando a todos mis libros y ropa –tenía vetado el acceso al apartamento hasta que pagase una cantidad que no podía reunir–, me instalé allí e intimamos.

Ahorro detalles acerca de un trabajo que conseguí en el Instituto Mangold dando clases de español a extranjeros, el final de la carrera, y el acceso restringido a la casa de quienes frecuentaban la mía el curso anterior. Escohotado, por ejemplo, nunca se llevó nada bien con Eduardo Haro. Lo confirma el que no quisiera responder a unas preguntas que le hizo Benito Fernández cuando escribía la biografía de este último. Más o menos Tono le dijo que prefería no hablar de él porque solo se le ocurrían cosas desagradables.

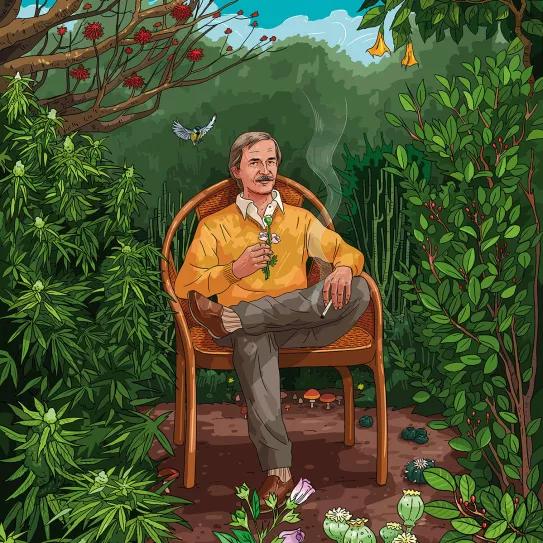

Durante mi estancia en casa de Tono Escohotado, el año 1967, empezamos a pegarle en serio a la marihuana, grifa o mandanga; con esos y otros nombres llamábamos entonces a la yerba que, en principio, conseguíamos por medio de Rafa Aracil, un buen guitarrista. Tono, que también tocaba muy bien la guitarra, lo conocía de los tiempos en que Rafa formaba parte de uno los grupos pioneros del rock ’n’ roll madrileño, Los Estudiantes, aunque entonces se ganaba la vida acompañando a los insoportables Juan y Junior.

También, aproximadamente por entonces, leímos una entrevista que le hacían a Timothy Leary en un número del año anterior de la revista Playboy. Nos contagió su entusiasmo al describir los efectos del LSD, y Escohotado publicó un artículo en la Revista de Occidente titulado: “Los alucinógenos y el mundo habitual”. En él daba cuenta de modo muy acertado, y sin haberlo tomado todavía, de aspectos fundamentales del mundo psiquedélico, aunque es cierto que cuando apareció ya estábamos metidos de lleno en él.

Unos californianos nos vendieron un gran número de dosis que, afirmaban, procedían de las míticas fabricadas por Owsley Stanley. Fuera cierto o no, aparte de las Delysid, de Sandoz, que tuve ocasión de tomar con frecuencia años después, me han proporcionado los viajes mejores y más potentes. Siempre opino que hay pocas cosas más aburridas que la narración de uno de esos viajes, pero voy a permitirme –con mis disculpas– dar cuenta de dos de ellos que nos unieron a Tono a mí a un nivel que me atrevería a calificar de celular.

El primero se inició un sábado a primera hora, en ayunas. Los dos nos encerramos en una habitación de casa de sus padres, que estaban fuera, y frente a lo que habíamos hecho hasta entonces, y se recomienda, en lugar de doscientas cincuenta gammas, decidimos cuadruplicar la dosis. Tomamos, por tanto, mil gammas cada uno para ver lo que sucedía. No puedo dar cuenta precisa de lo que pasó, máxime cuando hace decenios de ello. Pero puedo constatar aún que la subida fue prácticamente instantánea y, en mi caso, hacia un estado ajeno a cualquier posibilidad de habitar. Lo entendía todo pero ignoraba de qué se trataba. Había un vacío surcado por radiaciones fulgurantes. No existía ninguna identidad que fuera testigo del espectáculo, porque era una representación que se agotaba sin observador.

Según Cristina Lorenzana y María Calonje, que se pasaron hacia mediodía para ver cómo nos iba, respondimos a sus preguntas que “bien, bien”, pero yo estaba sentado en un rincón, en el tocadiscos sonaba “La oferta musical”, de Bach, y delante tenía un cuaderno en el que había escrito un punto del que, al parecer, dije: “Esto cuenta exactamente lo que necesito escribir”. Tono, en otra esquina, tardó en responder a sus preguntas. Y cuando lo hizo sus palabras fueron, más o menos: “Nada hay sino el ser”.

La bajada, ya a media tarde, nos dejó mentalmente exhaustos, incapaces de comunicar la experiencia. Simplemente intercambiamos unas sonrisas y, mientras en una cafetería que había debajo comíamos y bebíamos con desenfreno, circulaba entre nosotros una sensación que nos vinculaba con un universo ordenado en el que nuestra relación quedaba integrada para siempre.

Del segundo viaje prefiero no dar demasiados detalles. Tuvo lugar en mi casa al año siguiente. María Calonje y yo veníamos una noche del cine donde habíamos visto Repulsión, de Polanski. Tono, que tenía llave, nos esperaba dentro con Santiago Noriega y, nada más entrar, invitó a que participáramos del viaje iniciado hacía poco por él y Santiago Noriega. Y la cosa se complicó. Santiago estaba muy asustado, conseguí tranquilizarle poniéndole delante de un espejo. Habitualmente eso, en ácido –al menos a mí–, lleva al mundo de Alicia en la versión de Lewis Carroll, y proporciona un distraído olvido de la propia identidad. Ignoro si a Santiago Noriega le sucedió lo mismo, pero el caso es que ya se mantuvo eones callado delante del espejo, mientras María, Tono y yo sobrevivíamos a una creciente inundación y frío polar que nos llevó a la cama. Y allí, mientras entendía la cuadratura del círculo en el plano y el espacio, volvió a demostrarse la potencia afrodisiaca del LSD. Por la mañana nos dimos cuenta de que uno de los radiadores de la calefacción perdía agua y que esta se iba extendiendo por la moqueta del suelo, con la consecuente bajada de la temperatura; era pleno invierno.

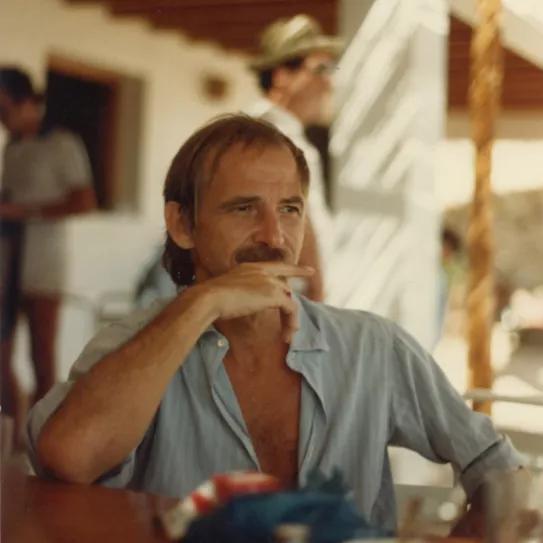

Al poco tiempo, Tono Escohotado decidió irse a hacer el hippie en Ibiza, y yo también me largué de Madrid, viviendo de traducciones y becas largas temporadas en diversos lugares de Inglaterra y Estados Unidos. Y estuvimos muchos años sin vernos. Cuando él volvió a Madrid como profesor en la Universidad a Distancia, publicó varios ensayos premiados y se hizo famoso con su imprescindible y completísima Historia de las drogas, pero nuestros contactos fueron esporádicos. Mi dedicación a la literatura concordaba poco con sus intereses. Manteníamos relaciones con personas de grupos muy distintos. Me cabreaban las, llamémoslas así, inexactitudes de la propia biografía que hacía pública. Y excepto por intermedio del insigne, sabio y siempre afectuoso bibliotecario e historiador, Juan Carlos Usó, amigo común, yo carecía de noticias suyas.

Precisamente él me mantuvo al tanto de las que resultaron ser las últimas peripecias de Tono Escohotado y me dio cuenta de su muerte. Una ausencia que, unida a unas cuantas más, me va dejando solo con los recuerdos de su capacidad intelectual y su valor para asumir un destino que le enfrentó con las carcas actitudes académicas. Y despierta innumerables momentos compartidos. Desde las primeras discusiones en las reuniones organizadas por Santiago Noriega, hasta los viajes donde siempre demostró que la amistad es lo que sostiene en momentos donde un precipicio insondable atrae irresistiblemente hacia la nada. Su modo de habitar el mundo suponía un asidero. Y Antonio Escohotado jamás dejó de tender la mano que evitaba hundirse en la mediocridad y la falta de empuje para vivir plenamente. Su existencia y su obra dan ejemplo de ello.