Habíamos quedado esos días para hacer la entrevista. El escritor neoyorquino Peter Kaldheim venía de visita a Barcelona y sería el momento de preguntarle qué fue de su vida, cómo sobrellevaba sus setenta y cuatro años “el último beatnik”, tal y como lo apodaban con justicia poética sus amigos de la ciudad condal. Concretamos con la fotógrafa Paulina Flores una cita la mañana del jueves 26 de octubre para retratarlo y en cuanto tuviera un hueco haríamos la entrevista. Al día siguiente tenía programado subirse al escenario del Club Cronopios, una pequeña sala del Raval, donde interpretaría un monólogo para “hablar mierda”. Pete hablaba un español muy deficiente, pero su amigo Esteban Feune de Colombi le había ayudado para la ocasión traduciendo el texto que debía interpretar sobre las tablas.

El jueves Paulina Flores llegó a su cita con Pete diez minutos antes: “Lo encontré en la puerta del hotel listo para empezar, con su bastón y su mochila. Le pedí si podíamos entrar un momento al lobi del hotel porque necesitaba alguna foto en interior, pero insistió en ir al Bar Masia porque era el bar donde iba Roberto Bolaño cuando vivió en Barcelona. Sabía muchos detalles de la vida de Bolaño en la ciudad gracias al libro de Álex Chico. Le encantaba Bolaño, hablamos sobre Los detectives salvajes, sobre Juan Rulfo y Pedro Páramo. Paramos en la plaza Viçenc Martorell para hacer un par de fotos, le costaba un poco caminar, así que intentaba que se moviera lo menos posible. Ahí me contó sobre el monólogo de la noche siguiente, incluso me recitó unas cuantas líneas y solté una carcajada. Me confesó que había estado practicando mucho su español. ‘Lo haces genial’, le contesté”.

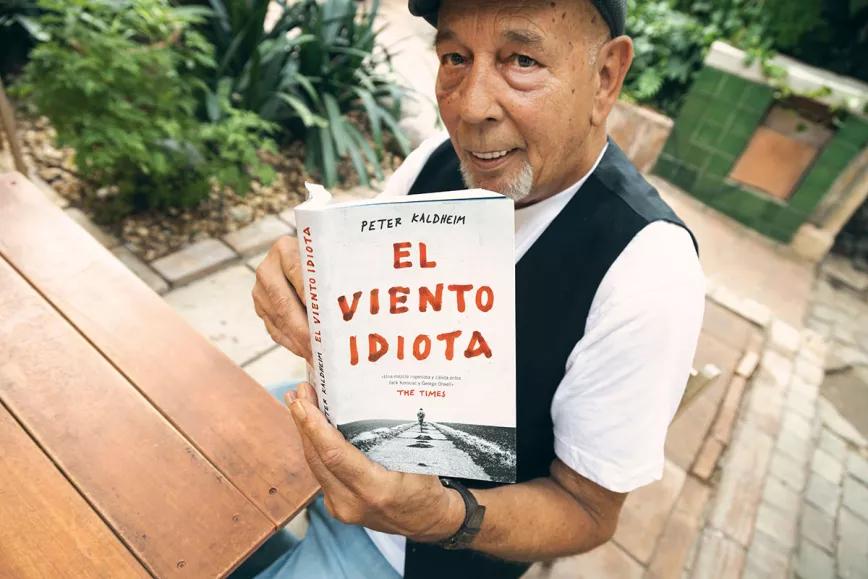

Pete y Paulina entraron en la librería La Central y subieron a la terraza para hacer las fotos con su libro, El viento idiota, su único libro publicado. Pete solía hacer bromas sobre su condición de autor de un solo libro y de escritor debutante a la tierna edad de setenta años.

Pete con sus memorias en la terraza de La Central.

El viento idiota cuenta su aventura de casi tres años recorriendo Estados Unidos, hasta que finalmente pudo asentarse y reconducir su vida. Estas memorias son sin duda un diario de desintoxicación radical, así como una apasionante incursión en los márgenes del lumpen americano.

Licenciado en Literatura Inglesa por la universidad de Dartmouth, Kaldheim comenzó su carrera como editor en Nueva York, su ciudad natal, en los setenta. En esa época llegó incluso a escribir artículos para la revista High Times, pero su adicción a las drogas y al alcohol, y los trapicheos con los que trataba de costearse sus desorbitados consumos, acabaron llevándole a cumplir condena por tráfico de estupefacientes en la prisión de Rikers Island.

Al salir de la cárcel, regresó a sus correrías como camello de poca monta y se entregó a una farra sin fin que terminó la noche del lunes 26 de enero de 1987, cuando, durante una gran nevada, tuvo que huir como pudo de Nueva York para salvar la vida. Un mafioso le había fiado una partida de cocaína que, en lugar de vender, se había pulido esnifando sin parar e invitando a unos y a otros. Esos años de caótico descontrol los describiría en sus memorias como un vendaval que lo llevó a la indigencia:

“Pero ¿cuál era exactamente mi situación? Para empezar, diré que tenía treinta y siete años, que estaba en el paro y arruinado. De hecho, podía ser considerado un indigente. Mi vida se había convertido en algo de lo que no podía presumir. Me limitaba a intentar sobrevivir y no podía culpar a nadie de mi situación más que a mí mismo y a mis cómplices: el alcohol, la cocaína, y una prolongada racha de lo que mi antiguo profesor de filosofía griega había denominado akrasia: una fisura en la fuerza de voluntad que te lleva a actuar justo en contra de lo que dicta el sentido común. Si la filosofía griega no es lo tuyo, te diré que Bob Dylan también habló de ello. Lo denominó “el viento idiota” (idiot wind). Así es como yo lo denomino. Durante una docena de años estuvo soplando en mi vida sin descanso. En ese tiempo, el viento idiota se llevó prácticamente todo lo que me importaba. Mi matrimonio. Mi carrera. El respeto de mis familiares y amigos. Incluso un techo bajo el cual dormir por las noches. Todas esas cosas desaparecieron de mi vida. El viento idiota se las llevó.”

Siempre tocado por una gorra, Kaldheim era conocido en Nueva York como Pete The Hat. Siempre on the road, su camiseta de Jack Kerouac da fe de su espíritu beat.

“Durante una docena de años el viento idiota se llevó prácticamente todo lo que me importaba. Mi matrimonio. Mi carrera. El respeto de mis familiares y amigos. Incluso un techo bajo el cual dormir por las noches. Todas esas cosas desaparecieron de mi vida. El viento idiota se las llevó”

Sin un duro y con la ciudad paralizada por la nieve consiguió escapar de Nueva York. El viento idiota cuenta esta aventura de casi tres años recorriendo Estados Unidos hasta que finalmente pudo asentarse y reconducir su vida. Las primeras tres semanas, las más on the road, ocupan el grueso de estas memorias y son sin duda un diario de desintoxicación radical, así como una apasionante incursión en los márgenes del lumpen americano: comedores de beneficencia, viajes en autoestop o en trenes de carga, noches bajo puentes, tipos peligrosos al acecho, pies ensangrentados por botas de una talla menor, etcétera. Y entre todas las penurias, resplandece la bondad del ser humano y la constatación de que Jack Kerouac tenía razón cuando hablaba de la práctica de la amabilidad.

Ya a principios de los años noventa consiguió encarrilar su vida empleándose como cocinero en el parque de Yellowstone. Más tarde volvió a Nueva York, donde siguió trabajando en el ramo de la hostelería hasta que pudo jubilarse. Es entonces cuando retoma el cuaderno de notas de aquel viaje y compone, treinta años después, El viento idiota (2019), su debut literario. El libro fue traducido al francés, al italiano y al español, y de él dijo el escritor Don DeLillo que se trataba de una “sólida obra cuya lectura proporciona placer de principio a fin”. Juan Trejo, su traductor al español y el encargado de dar la funesta noticia de su muerte en La Vanguardia, recordaba la buena recepción que tuvo El viento idiota en 2020, cuando Temas de Hoy lo publicó en España: “Las memorias de Peter Kaldheim –se dijo entonces en La Vanguardia– son una oda a la empatía entre aquellos que vagan perdidos y una celebración de las segundas oportunidades. El debut literario de un talento oculto por más de tres décadas”.

Pete con Ángel Tejerín en su librería On The Road. Sobre estas líneas, retratado en compañía de sus amigos de Barcelona, Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi.

De esa época de nomadeo y miseria por la América profunda, Pete se trajo bien aprendida la práctica de la amabilidad. Pocas personas he conocido tan amables y encantadoras como él. Sus amigos de Barcelona –entre ellos Marc Caellas, que fue quien me lo presentó, o Victoria Barrueco, que lo acompañó hasta el final– lo atestiguan, así como Paulina Flores, la fotógrafa, que apenas compartió con él un par de horas en el Bar Masia, sin saber que, al día siguiente, sobre el escenario del Club Cronopios, mientras interpretaba su monólogo sobre la mierda, Pete caería fulminado por un infarto.

Tenía 74 años. Desde hacía poco vivía en Santa Fe, Nuevo México, disfrutando de su condición de autor de culto y escribiendo un segundo libro, que deja sin terminar.