Es una tarde de primavera. Año I tras el Gran Confinamiento Universal. Estoy delante de la pantalla de mi ordenador portátil, con auriculares, preparado para mirar y escuchar pantallitas detrás de las que hay personas como yo, a las que voy a ver y escuchar o, incluso, charlaré con ellas. Cuento hasta sesenta pantallitas en las que aparecemos fugazmente rostros. Alguien nos apaga y solo tres permanecen iluminados y con voz. En apenas trescientos sesenta y cinco días, cientos de millones de seres humanos de todo el planeta hemos empezado a convertir este ritual de anfitriones, hospedadores, micrófonos encendidos, vídeos apagados y salas de espera en nuestro ritual más fértil de interacción con otros semejantes, mientras en las calles nos tapamos la boca y evitamos los cuerpos. Con Zoom y sus plataformas competidoras visualizamos la realidad como lo haría el realizador de El show de Truman o de la final de la Champions: una persona, un plano. “Dentro, la 1. Hazme un paneo al del abrigo rojo del público. Cenital del estadio…”. Aprendemos rápidamente que el anfitrión es el que tiene el poder. El que controla la realidad, la conversación. Es una sensación placentera la de tener el control de algo. Precisamente en el año en el que la mayoría descubrió que no hay ilusión más común ni más vana que la de creer que se puede tener el control. No controlamos un carajo, amigos. En esta tarde de primavera, yo solo soy invitado. Querría haber saludado, ver los rostros del resto de los compañeros de esta asamblea virtual, escuchar sus voces, sentirme uno con los demás. Pero no. Esta vez los anfitriones nos llevan al silencio y a la oscuridad, y dictan las normas de lo que va a suceder. Como vamos a escuchar hablar sobre el uso de drogas y sustancias embriagantes en tiempos pretéritos, pienso en los misterios eleusinos y su teatralidad. Los hierofantes solían imponer la oscuridad para los que asistían al rito, los límites de sus acciones, y se reservaban el rayo de luz y el púlpito para ellos. Así que –pienso de nuevo– está bien traído. Eterno retorno.

Se iluminan tres pantallas. La primera que habla es la del convocante. Víctor. Víctor López. Es director de una editorial que se llama Escola de Vida. Publica libros “dedicados al conocimiento del ser humano y su mundo interno” y destinados a “promover y difundir valores positivos y constructivos”. Libros especializados en “temas de consciencia, cognición, espiritualidad práctica, misticismo, antropología de la vida y de la muerte, psicología profunda y arte”. Hoy presenta el nuevo título de su editorial: Arqueología de las plantas embriagantes. Su autor es una celebridad en el mundillo de la investigación enteogénica, Giorgio Samorini. Es uno de los tres que tienen imagen y voz activa. Lo vemos en una habitación de su casa de Mallorca, fibroso, atractivo y menudo, con sus gafas grandes de estudioso irredento y un enorme cuadro de cromatismo psicodélico a sus espaldas que reconozco: Madre Medicina, del artista peruano Félix Pinchi, uno de los mejores discípulos del pintor ayahuasquero por antonomasia, Pablo Amaringo.

El libro que se presenta es la traducción al español de un volumen que ya editó en italiano Samorini en el 2017: el mejor estudio que existe sobre las pruebas y evidencias factuales, documentales y referencias arqueológicas del uso de plantas y sustancias embriagantes por parte de los seres humanos en diferentes civilizaciones a lo largo de la noche de los tiempos. Samorini es el Indiana Jones de la ebriedad pretérita, si bien la mayoría de sus investigaciones no las hace armado de látigo y sombrero sorteando trampas, fosos y serpientes. Él es más de consultar estudios, estadísticas, legajos, bibliotecas, objetos, pinturas, cerámicas y restos que otros descubren en excavaciones. Añado para que no quepa duda: que los lectores españoles puedan una vez más acercarse a su obra es todo un acontecimiento. Hay pocas personas con el rigor de Samorini en un mundo tan dado a las fantasías como el de las drogas y sustancias psicodélicas y embriagantes. Ya Cáñamo editó hace años uno de sus libros más celebrados: Animales que se drogan.

La tercera pantalla encendida es la de Josep Maria Fericgla. Txema para sus amigos. Samorini lo es y el investigador catalán, pionero y maestro por antonomasia de la cultura de los psicodélicos en España, se encarga de recordarlo: “Yo solo llamo amigos a quienes conozco y trato durante más de treinta años. Y Giorgio es uno de ellos”. Fericgla alaba la impecabilidad investigadora de su amigo, no sin lanzarle alguna de las clásicas puñetitas fericglianas sobre una nota a pie de página o la estructura del índice. Pero para el antropólogo y psicólogo, autor de decenas de libros y estudios y fundador de ese centro de formación, estudios y retiros espirituales trasversales único que es Can Benet, no queda resquicio a la duda: Samorini es un enorme autor y este libro merece mucho la pena. El papa Fericgla, con su voz pausada y su aire intrigante de abad rector de la sección de códices prohibidos, le da la bendición.

Es el propio Samorini, a quien ya entrevisté para esta misma publicación hace unos tres años, el que se encarga de destacar el que cree que es el mayor mérito de su investigación: aplicar una metodología de estudio que impida mezclar datos con hipótesis y nos permita descubrir qué es lo que realmente se sabe hasta ahora sobre la antigüedad del uso de las sustancias embriagantes a lo largo de la historia. Es decir, él habla de lo que puede probarse basándose en hallazgos materiales, evidencias químicas o evidencias iconográficas. El resto, apunta, es especulación. Con buenos fundamentos, puede, pero solo especulación. Porque no son pocos los divulgadores e investigadores que se han lanzado a proclamar el uso milenario de algunas sustancias, con la intención –seguramente, bienintencionada– de darle un valor añadido a sus propiedades terapéuticas o visionarias y, por qué no, al siempre silenciado comercio correspondiente.

El mito de lo ancestral: evidencias y fantasías

Esto es particularmente reseñable en lo concerniente a la ayahuasca. Ya sabemos que el uso de este brebaje medicinal y altamente psicoactivo de origen amazónico, resultado de la combinación cocinada y fermentada de dos especies de plantas distintas –como mínimo–, el tronco de una liana, la Banisteriopsis caapi, y las hojas de una rubiácea, la Psychotria viridis (sustituida por la Diplopterys cabrerana, una malpigiácea, en otros países del Amazonas), está asociado a rituales chamánicos y ceremoniales que se han convertido en los misterios eleusinos contemporáneos en las tres últimas décadas. Cualquiera que transite e investigue en los mundos del yagé (nombre que se le da a la ayahuasca en otras zonas del Amazonas) sabrá que los adjetivos milenario y ancestral refiriéndose a sus usos son moneda común tanto en chamanes indígenas u occidentales que la dan a beber, como en quienes van a tomarla como medicina, experiencia o sacramento.

Pues bien, el boloñés Samorini –no sin antes recalcar que el dato no le quita valor al poder de la ayahuasca ni como herramienta psicoespiritual ni como complicada e ingeniosa combinación química artesanal– recuerda que las pruebas arqueológicas –referencias textuales indirectas en su totalidad– actualmente no le dan más antigüedad que unos trescientos años. “También hay que añadir que eso no significa nada. Es muy difícil encontrar registros arqueológicos en un entorno donde la materia vegetal se degrada tan rápidamente como la selva amazónica. Pero, de momento, es lo que tenemos. Lo siento”. Es por eso por lo que en el libro de Samorini no aparecen capítulos dedicados a sustancias a las que tiene un gran aprecio personal como investigador de la ciencia de las drogas que es, como la propia ayahuasca o la iboga. Y es por la escasez de pruebas físicas, químicas o iconográficas relevantes que existen de su uso. Sin embargo, una planta que comparte sus principios psicoactivos con la liana caapi, Peganum harmala, sí tiene su capítulo, donde se refiere que ha sido usado, según prueban dataciones en regiones caucásicas, desde 4.000 años antes de nuestra era.

Así las cosas, si vamos al ranquin de antigüedad que aporta Samorini en su estudio, la sustancia embriagante de la que se tienen evidencias más remotas no sería otra que nuestra familiar cerveza. Bueno, se parecería poco a las cañitas Pilsen que tomamos frescas en verano. Pero aceptemos cerveza como fermento cereal de compañía. Las primeras pruebas de su uso se remontan a 11.000 años aC, allá por la zona de lo que hoy sería Israel. Le sigue, con 8.600 años aC, el cactus San Pedro, fuente de mezcalina, en territorios del Perú. Su primo en contenidos de mezcalina, el peyote, hoy sacramento de huicholes y otros pueblos nativos americanos, registra evidencias en Texas 3.500 años antes de nuestra era. El vino, por ejemplo, deja sus primeros hallazgos materiales y evidencia química en Georgia, en el año 5800 aC. Y el patrón de esta revista, el cannabis, es también otra de las sustancias psicoactivas cuyo uso en el tiempo es más remoto: aunque se han encontrado evidencias de polen de cáñamo y una semilla fósil datados en el Mioceno tardío (esto es, hace entre once o seis millones de años), la presencia probada más antigua de especies con carácter psicoactivo la data Samorini en torno al 8200-8100 aC en Okinoshima, en el centro del actual Japón, por unos restos fósiles encontrados en el fondo de objetos cerámicos. La datación de usos de la hoja de coca nos deja hallazgos materiales en torno al año 6000 aC también en el actual Perú. Y los de Papaver somniferum, la amapola de donde se extrae el opio, en la actual Italia, allá por el 5600 aC. España aparece en la lista para hablar del uso de la datura, una de las solanáceas más temidas y famosas. Bueno, realmente es en Andorra. Que lo de irse a Andorra a vivir la vida no lo inventó el Rubius.

Hongos en el desierto y un edén en Mallorca

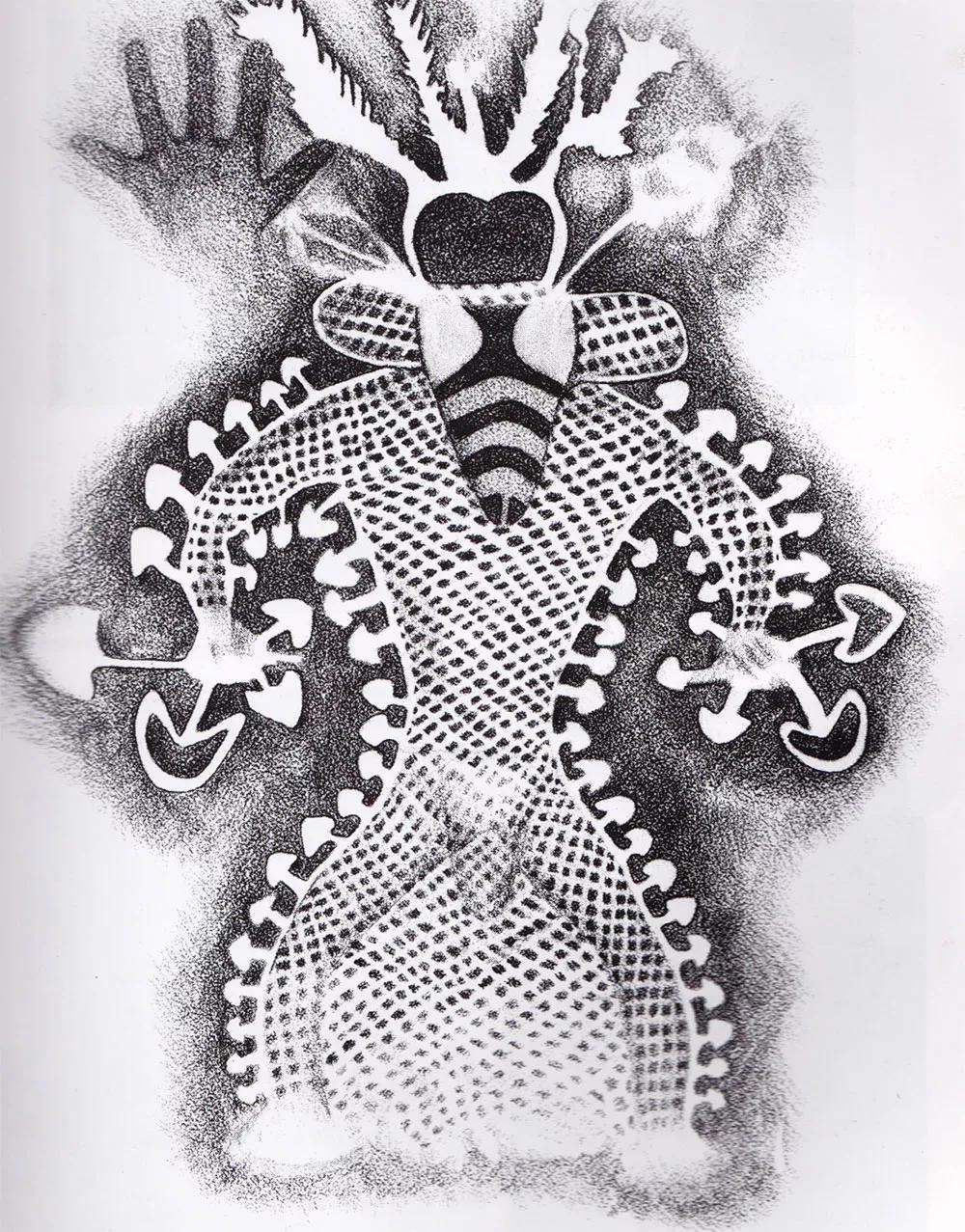

Los hongos, tan importantes como sustancias psicoactivas en la historia de la humanidad y sus constructos culturales y, probablemente, el reino que impulsó los estudios contemporáneos en torno a las sustancias psicoactivas para sacarlas poco a poco del pozo del miedo y el silencio –el LSD se extrae de un hongo parásito del centeno, el cornezuelo, y los descubrimientos de investigadores como Gordon Wasson sobre el uso de psilocibes en prácticas chamánicas que han permanecido a lo largo de los siglos en zonas del actual México en los años cincuenta del siglo pasado– tienen un capítulo esencial en el libro. El propio Fericgla ya editó hace años un título capital en la editorial La Liebre de Marzo, El hongo en la génesis de culturas, centrando sus estudios en material etnográfico, antropológico y folclórico. Samorini, por su parte, siempre sitúa entre sus investigaciones capitales la que hizo de las (controvertidas) pinturas rupestres aparecidas en el desierto de Tassili (Argelia): los famosos danzantes antropomorfos que parecen tener un sombrero con forma de seta y sostener otras en sus manos, o la figura antropomorfa con cabeza de insecto o ciervo a la que parecen crecerle setas por todo el contorno del cuerpo. Estamos hablando de unos 8.000 años de antigüedad. Y el investigador italiano recuerda un problema que tenemos en la datación arqueológica mediante restos fósiles: es casi imposible conseguir que la materia fúngica permanezca fosilizada sin degradarse, y menos aún en una zona que antaño fue bosque y hoy es puro desierto. India, América o la región de la actual Siberia son lugares donde hay datos iconográficos abundantísimos que prueban el uso embriagante y ritual de diferentes especies de hongos, Amanita muscaria, sobre todo, a lo largo de milenios.

Después de contestar tanto Samorini como Fericgla algunas preguntas chateadas, la cita webinaria con los oficiantes se despide, no sin antes anunciarnos el editor que próximamente se acometerá la traducción de otro de los libros más destacados del investigador etnobotánico italiano: Terapias psicodélicas, una obra en dos volúmenes escrita conjuntamente con su pareja, la médico Adriana D’Arienzo, sobre los aspectos generales e históricos y una comparativa exhaustiva de los diferentes estudios modernos que se han hecho con sustancias psicodélicas con intención terapéutica hasta nuestros días.

Unos días más tarde llamo a Giorgio para preguntarle un poco más sobre uno de los proyectos más llamativos que le ocupan: la creación, en su refugio mallorquín rodeado de hectáreas de campo, de varios ecosistemas donde se protejan y se hagan crecer plantas de uso psicodélico, muchas cuya utilidad antigua ha quedado en desuso y están en peligro de extinción.

A diferencia del jardín psicoactivo que en su día construyó en su casa Terence McKenna, la intención de Samorini es la preservación científica y no tanto la creación de un vergel recreativo. Por eso, su mayor dificultad es “crear ambientes que permitan el crecimiento de plantas que pertenecen a climas muy diferentes, y eso exige mucha inversión y estudio porque tengo que recrear ecosistemas subtropicales, desérticos, enormemente fríos y acuáticos”. Ya está trabajando con expertos para recrear este jardín botánico de la embriaguez. No tiene prisa. Giorgio es un tipo tan tenaz como metódico, que nunca ha sido muy amigo de eso que se llama la psiconáutica contemporánea, esto es, experimentar sin brújula ni intención clara con todo aquello que caiga en tus manos y pueda colocarte.

Nenúfares para el amor y bulbos para la poesía

Hablamos también de una de las plantas cuyo uso psicoactivo yo desconocía y que descubrí gracias a su libro en italiano. El nenúfar azul o Nymphea lotus L. fue cultivado y utilizado profusamente en los entornos del Nilo en diferentes épocas del imperio Egipcio. Sus pétalos y raíces tienen carácter embriagante y se utilizaban también como alimento. Así que es muy posible que el uso humano descubriera pronto sus efectos. La iconografía de estos nenúfares en las pinturas jeroglíficas egipcias es constante. La aportación de Samorini también ha sido esencial a la hora de otorgar un punto de vista no contemplado por los arqueólogos. Me recuerda uno de sus mantras esenciales: “El tabú contemporáneo que tenemos sobre el uso de las drogas y la función de la embriaguez en las sociedades actuales impide que leamos muchas veces de manera correcta lo que hacían nuestros antepasados con sus embriagantes. No podemos leer el pasado con los ojos de hoy y menos aún proyectando valores morales que no sabemos si tenían entonces. Y eso es lo que normalmente se ha hecho en los estudios arqueológicos. Todo lo relacionado con el sexo, con las drogas y con la presencia de la mujer en civilizaciones antiguas aparece absolutamente sesgado”, asegura. Es por eso por lo que reclama en los estudios de prehistoria y en las investigaciones arqueológicas la presencia de etnobotánicos y estudiosos formados en esa ciencia cuya oficialidad espera ver algún día, que sería una ciencia general de las drogas que tocase trasversalmente muchos campos.

Gracias a su experiencia, Samorini descubrió que el nenúfar no solo era un símbolo constante en la iconografía de manera simbólica, religiosa o artística, sino que tenía usos psicoactivos y, sobre todo, afrodisíacos. Él sostiene que era un afrodisíaco femenino. “Yo lo he probado, tiene unos efectos relajantes interesantes y genera cierta sensación corporal epidérmica, así que entiendo perfectamente que fuese muy apreciado por las mujeres egipcias”, añade con cierta picardía. En el capítulo dedicado al nenúfar azul recuerda, además, unos datos etimológicos que emparentan el término jeroglífico para referirse a él (sšn) con el nombre actual de Susana, tras pasar por el copto, el griego y el hebreo. Así que las Susis de hoy le deben su nombre a una planta con la que se ponían a cien sus tatarabuelas tutankamonas.

Pero no todo va a ser efecto Satisfayer en el mundo remoto de las plantas embriagantes. Otra planta de uso muy poco conocido para nuestra sociedad fue la que se conoce como tumbleweed, Boophone disticha, que debe su nombre a la advertencia de que podía ser mortal para el ganado comerla. Una planta cuyo bulbo fue utilizado en muchas regiones y pueblos de África del Sur como veneno y también como embriagante y guía en rituales de paso de los púberes a la hombría, a veces asociados a ceremonias de circuncisión. En el pueblo basuto, donde se conoce a la planta como leshoma, se usaba el líquido del bulbo para que los muchachos iniciados entraran en trance y pudieran encontrar el don de la poesía y la elocuencia. El uso certificado del hombre con esta planta tiene al menos 4.000 años. Cuidadito.

Me despido de Giorgio. Apago el ordenador y las pantallas. Cierro el libro. Miro los San Pedro de mi jardín. Una noche de estas echarán un flor blanca, hermosa y embriagante, que morirá al día siguiente. Y pienso en tiempos remotos donde las doncellas entregaban su piel cobriza al deseo tras comerse los pétalos de una flor azul que flotaba en las aguas del Nilo. Y me imagino, por qué no, a un muchacho de ébano, iniciado con el líquido blanco y sagrado del leshoma, hallando las palabras necesarias para que esa mujer le abra un hueco de deseo en su lecho.

No. Definitivamente, no tengo el control de nada. Pero aún puedo aprender de las plantas e imaginar cosas. Eso me alegra el día.