Si no el combate del siglo, bien podía haberlo sido del decenio contracultural, el periodo entre 1965-75, decimos. Ni cuando Cassius Clay se las tuvo con Sonny Liston cundió tanta expectación. A un lado del cuadrilátero, los nuevos bárbaros y sus cabalgaduras mecánicas. Al otro, el sacramento de la Peace Generation, llave de la beatitud. Extremos no ya opuestos, enfrentados. Pasen y vean: ¡Hells Angels versus LSD! Fuera lo que fuera lo que se desprendiera de aquella colisión entre dos polos tan radicalmente antagónicos, superaba lo pronosticable. La lisérgida podía restituir a los motorizados hotentotes al estado Homo sapiens, del mismo modo también era susceptible de quebrar definitivamente los frágiles vínculos que con la civilización alcanzaran estos a conservar. Las respuestas a esas y otras incógnitas se hacían efectivas el sábadx mo 7 de agosto de 1965 en la localidad californiana de La Honda, a las afueras de San Francisco, cuando un escuadrón de un par de veintenas de Harley-Davidson surgía vomitado de la Carretera 84, acelerando a continuación hasta una finca emboscada entre tupidos pinares, punto de encuentro en el que les aguardaba inequívoco recibimiento: una pancarta colgante de cinco metros de ancho por uno de alto en la que podía leerse: “Los Merry Pranksters dan la bienvenida a los Hells Angels.

Qué utopía de contrastes, la contracultural. Los Merry Pranksters –‘Alegres Pillastres’, se les tradujo en España–, némesis de los motoroides infernales, pacifistas hippies enfrascados en propagar por el hecho el sagrado verbo ácido, invitaban a un acid test en su pequeña corte de Camelot a una petardeante embajada de ángeles que en otras circunstancias podrían habérselos comido a todos crudos. El artífice del proselitista encuentro era el escritor Ken Kesey, pillastre supremo al que introducía en la cofradía infernal el también literato Hunter S. Thompson, a punto de despegar profesionalmente y hacer de los Hells Angels vox populi con su libro Los ángeles del infierno: una extraña y terrible saga. Otro infolio, así mismo inscrito en lo que luego se mercantilizaba como Nuevo Periodismo, Gaseosa de ácido eléctrico, recogía en pluma de Tom Wolfe los prolegómenos de esa mímesis: “Thompson dijo que tenía que ir a un garaje llamado el Box Shop a ver a unos ángeles, y Kesey se fue con él. Los ángeles se entendieron con Kesey inmediatamente. Kesey era un tipo tan duro como ellos. Le habían detenido hacía muy poco por marihuana, lo cual garantizaba que se trataba de buena gente a ojos de los ángeles. Les dijeron que no se podía confiar en un tipo que no hubiese estado en la cárcel, y Kesey iba camino de estarlo, por lo menos”.

Formaba parte aquel contubernio pranksterangel del proceso de digestión contracultural del fenómeno Hells Angels, coreado por intelectuales de izquierda y referentes como Allen Ginsberg o Richard Alpert, ambos presentes en el bautismo ácido de los forajidos rodantes. Sumada esa simbólica absorción ideológica a la creciente atención mediática recabada por los motoristas, a la leyenda negra que forjaban a pulso, a la nostalgie de la boue en ellos imprimida por la new left, el mito del “noble rebelde cabalgando hacia la libertad” vertía una pátina de dañino romanticismo sobre la intrínseca realidad Hells Angel, pura naranja mecánica cuya máscara caía en Altamont, reaccionaria, homicida, entre otros rasgos congénitos irreconciliables con el doctrinario hippie y la ablución lisérgica. Claro que nada se perdía probándolo. “Los pillastres –proseguía Wolfe– tenían lo que parecía un millón de dosis de la droga favorita de los ángeles, cerveza, y LSD para todo aquel que quisiera probarlo. La cerveza hizo muy felices a los ángeles y el LSD les puso extrañamente pacíficos y en ocasiones catatónicos, en contraste con los pillastres y otros intelectuales que había por allí, que se remontaban como águilas con aquello”.

Secretario del capítulo franciscano de los ángeles, el ácido despertaba en Freewheelin Frank un repentino cariño por Ginsberg, proporcionándole la experiencia de su vida. “Al anochecer estaba subido en la copa de un pino acurrucado contra un altavoz, cavilando sobre los sonidos y vibraciones de Bob Dylan mientras cantaba “Subterranean homesick blues”. Entretanto, otros ángeles descubrían “la cosa más rara de todas”, el blindaje existencial con que la acidulación protegía a los anfitriones, indiferentes al provocador talante de los invitados. “Normalmente, en la mayoría de los sitios a los que se dirigían en sus incursiones, probaban el temple de la gente. Pero aquellos condenados pillastres parecían a prueba de todo. Los ángeles no supieron lo que era libertad hasta que fueron a la finca de Kesey”.

Las visitas de los ángeles a esa biosfera psiconáutica en La Honda se sucederían, cada vez con mayor frecuencia, pasando aquellos a mimetizarse químicamente con el entourage prankster. “Los ángeles estaban añadiendo LSD a la ya copiosa lista de estimulantes y depresores que les gustaban: cerveza, vino, marihuana, benzedrina, Seconal, amital, Nembutal, Tuinal...”. Su dieta narcótica podía ser babélica, y sus sombríos instintos, ineluctables, pero por primera vez el más famoso de los MC establecía cordial sintonía con otro colectivo alternativo, para el caso los únicos representantes del resto de la humanidad a los que llegaban a aceptar, y con ellos a su rémora, los hippies, por contradictorio que resultara. Efectivamente, la psiquedelización podía obrar milagros. “De vez en cuando, algún pillastre daba a alguno de los ángeles una verdadera iniciación en psiquedélicos. Tenían una buena provisión de DMT. Como alguien dijo una vez, el LSD es un viaje largo y extraño; el DMT es un cañonazo. Tras ingerirlo, los ángeles iban sin dirección concreta, sin oír apenas, con los ojos desorbitados, fijos, vidriosos. ‘Nunca se vieron ángeles tan desnudos’, dijo alguien”.

Doctor Harley y Mister Davidson

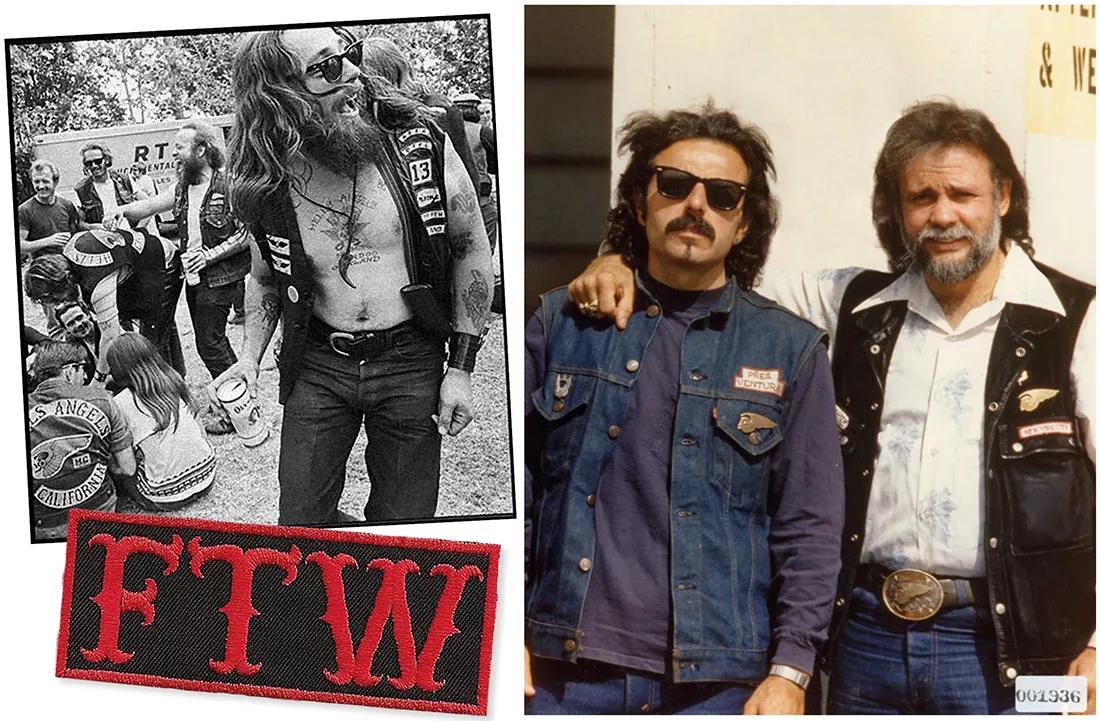

Lo de los Hells Angels redundaba comercialmente en una mina de profundas galerías. A su socaire sobrevenían un subgénero cinematográfico propio, canciones, libros, artículos periodísticos, ensayos sociológicos, reportajes televisivos. También iconos pop, como llegaba a serlo Sonny Barger, fundador del capítulo de Oakland, impulsor de la transformación financiera del club introduciéndolo en el negocio de las drogas y autor de best seller propio, Hells Angel: The life and times of Sonny Barger and the Hells Angels Motorcycle Club. También disponía de autohagiografía particular el ya mentado Frank, Freewheelin Frank (1967): “El primer y único libro sobre los Hells Angels escrito por un Hells Angel, con sus propias palabras”. Destacado en la contraportada, uno de sus puntos fuertes era: “El LSD y el descubrimiento de F.F. de su propia visión de la vida como un conflicto en tres actos dividido entre Fortuna, Fama y Amor”. El suyo era un ilustrativo ejemplo de la esquizofrenia psicoactiva que se apoderaba de aquellos devoradores de benzas –en esa filiación speed freak se alineaban con los beats y la Factory warholiana– cuando el ácido llegaba a sus vidas para quedarse, aunque fuera temporalmente, penetrándoles la mente y, de haberla, la conciencia...

“El subidón de anfetamina es como el sol surgiendo de las nubes más oscuras y calentando el día las veinticuatro horas. Los cinco sentidos se agudizan, y de pronto descubres que lo de Clark Kent y Superman no es nada comparado con esa experiencia, que es como trasladarte a un mundo infinitamente brillante. Te enciendes, tu cabeza se ilumina como una bombilla. Te sientes como si pudieras hacer arder a alguien y darle un buen bronceado con el fulgor que despides, de tan radiante que eres. Es como si pudieras cuidarte de todo lo que en el mundo necesita ser cuidado... Un colocón de ácido, de LSD, te envuelve a nivel estimulante, te multiplica los cinco sentidos y alguno más que el hombre no ha descubierto. A mí me lleva a lo más hondo de un viaje telepático mental. Así creo que se salvará el mundo, a través de la telepatía mental... El cristal de anfetamina proporciona un buen trip porque es un estimulante, y no un tranquilizante como heroína y opiáceos. Para mí, opiáceos como la heroína son producto de Satán... El cristal en su forma de polvo blanco parece harina. Cuando te lo chutas, todo tu cuerpo se enciende como una hoguera... Con el LSD vi la luz. Vi al Padre. A nuestro Padre. Dios. La Fuerza Invisible. El Creador. Los Hells Angels en general están ahora mismo en un trip más positivo que el de conocerse a sí mismos, aunque pensaran que ya se conocían a sí mismos antes de emplazarse en una postura positiva. Los ángeles auténticos son aquellos que han tomado LSD y han puesto a volar la alfombra que se hallaba bajo sus pies. Esos son ahora la mayoría de los líderes. Nos encontramos en la era del alma. Hemos descubierto que nos necesitamos los unos a los otros más que nunca. Debemos tener hermandad. Uno de los parches que llevamos los ángeles son las iniciales AFFA, que significan Angels forever, forever angels (‘Ángeles para siempre, para siempre ángeles’). Tenemos otro que es parecido, DFFL, o sea, Dope forever, forever loaded (‘Droga para siempre, para siempre colocado’). Gracias a haber tomado LSD he renacido. Desearía llamarme LSD-Hells Angel. Nunca fui un verdadero ángel hasta que tomé LSD. El LSD es una medicina, no una droga. Solo espero que caiga en buenas manos y que se use para obtener el amor y no la fama o la fortuna. Después de tomar LSD vi la vida como un juego de ajedrez. A mis ojos, y en mi mente, los ángeles somos los jinetes. Los ángeles serán necesarios en el trip de amor que controlará la Tierra en el futuro. Aunque empleen tácticas violentas, los cabecillas de los ángeles poseen el instinto del amor. Sin ir más lejos, no he vuelto a pensar obscenamente en las mujeres desde que tomo LSD. La mente de los ángeles del infierno se ha expandido rápidamente en el año que llevamos en contacto con el ácido”.

Ni la visión ni el pensamiento de Freewheelin Frank acertaban. El trip venidero no iba a ser precisamente romántico, y el LSD caería en las más afiladas de las garras.

Engendrados en ebriedad

Y pensar que todo empezó con un brebaje tan inofensivo como la cerveza, o sea, cebada y lúpulo. No otra cosa sino birra de la vulgar era el combustible que desencadenaba tres días de terror etílico en la localidad de Hollister, escenario en julio de 1947 de un congreso motorista de carácter oficial y propósito lúdico. Bajo los diuréticos efluvios de esa bebida, más de cuatro mil moteros protagonizaban trifulcas campales, micciones colectivas en plena calle, lanzamiento de botellas desde ventanas de hoteles, carreras ilegales e invasiones de bares y restaurantes a lomos de sus cerdas. La detención de un miembro de los Pissed Off Bastards of Bloomington (POBOB) disparaba definitivamente el motorizado frenesí colectivo, apoderándose de Hollister el caos y la destrucción.

Esa modalidad de botellón avant la lettre se repetía poco después, el Día del Trabajo, en otra localidad californiana, Riverside, oficializándose la figura del biker outlaw o motorista fuera de la ley, el minúsculo uno por ciento de pilotos ebrios y fuera de control, en origen muchos de ellos excombatientes desplazados, que avergonzaba a la American Motorcycle Association (AMA). Alcohólicos de mal beber, los Hells Angels nacían de las turbias miasmas de la ebriedad. Se ha afirmado siempre a causa de ese bautismal detalle que su prioridad anteponía alcohol a drogas, una afirmación inexacta. Los ángeles cambiaban con los tiempos, y los tiempos modificaban a los ángeles, sus costumbres y estrategias. En 1964, dos de ellos eran falsamente acusados de la violación de unas menores, suceso que neutralizaba el anonimato en el que llevaba parapetado el club desde su concepción. Los gastos legales de la defensa vaciaban las arcas Hells Angels, y aquellos de sus miembros que venían consumiendo anfetamina y yerba pasaban a traficar seriamente con esas sustancias, ya no solo con objeto de financiar el autoconsumo.

Bajo perfil, el de esa relación mercantil, todavía, pues no había sino apenas asomado lo que devendría un drogoimperio internacional. En La Honda, además del LSD, los pillastre ponían sobre la pista a los ángeles del mayor mercado mundial de consumidores de drogas ilícitas, la comunidad de Haight-Ashbury, en San Francisco, cuna del constructo hippie, filón de los filones. Públicamente integrados los Hells Angels en ese colectivo, y en su esfera política en calidad de subliminal ala ultraderechista de la nueva izquierda, todavía larvales los planes de convertirse en principales proveedores de sustancias del mercado flower power, no tardaban en licantropizar. La coexistencia idílica caducaba al cabo de dos meses. En octubre de 1965, mientras la Policía se hacía a un lado, los ángeles cargaban contra los participantes de una marcha antibélica en Oakland. Semanas después, la intercesión de Kesey, Ginsberg y otros de sus padrinos contraculturales no conseguía convencer a Barger de los valores de la democracia, amenazando aquél con reventar una manifestación en contra de Vietnam. No era cuestión de alienar al potencial mercado vislumbrado en los hábitos recreativos ilegales de la sociedad peluda, poniendo en peligro el afianzamiento económico del club, al asociarse la imagen ángel a una represión underground, de modo que por esa vez los ángeles se hacían a un lado, y de mala gana: “No justificaremos con nuestra presencia ese acto del Vietnam Day Committee, porque nuestra conciencia patriótica frente a lo que esas personas están haciendo a nuestra gran nación podría provocar actos violentos... Cualquier encuentro físico solo produciría compasión hacia esa pandilla de traidores”.

En ese mismo contexto patriótico de raíces filofascistas, los protocolos que con las drogas observaban ángeles y motoristas forajidos en general podían resolverse cínicos, claro está, pero también maniqueamente pragmáticos. Presidente del capítulo de Manhattan de los Hells Angels, Sandy Alexander daba voz a aquellos miembros, como Freewheelin Frank, contrarios a la heroína. Su programa de proscripción del opiáceo en el seno de la hermandad –consumir drogas inyectables era una de las infracciones que podía costarle a un ángel su parche de miembro: la lealtad del adicto se debe a la aguja antes que al club– les confería, así mismo, licencia para estafar a los yonquis o bien confiscarles la mercancía y romperles las agujas, despojándoles del dinero que llevaran encima. Puro latrocinio o avanzadilla de la war on drugs, se jactaban los ángeles de ser más eficientes en erradicar el jamaro de las calles que las autoridades federales. No constituía óbice eso para que, en breve, Sonny Barger fuera un provechoso paso más allá, inaugurando nueva era; el mediático ángel resultaba sentenciado en 1973 a diez años por posesión de heroína para su posterior venta, así como tenencia de marihuana y otras drogas.

Agentes de la contrarrevolución

"Parecía lógico el camino recorrido por los ángeles en su tránsito del LSD a la metanfetamina, más afín al ADN esculpido por el hongo atómico en la psique de la generación a la que los Hells Angels, bombas humanas, pertenecían"

El encarcelamiento del más célebre de los presidentes Hells Angels no detendría una maquinaria empresarial de prolongados tentáculos, sólidamente organizada. “Los ángeles construían su reputación de violentos –apuntaba Yves Lavigne en Hell’s Angels: Three can keep a secret if two are dead– emulando al Brando de The wild one. Para sus negocios, su fundación bélica y su tesorería, tomaban como modelo al Brando de El padrino”. Mafia contracultural, solo empezará a ser desarticulada cuando el gobierno estadounidense cobra conciencia de las auténticas dimensiones de su implicación en el tráfico internacional, seis años después del arresto de Barger, en 1979. Caía el capítulo de Oakland casi en su totalidad. “La piedra angular de esa empresa ilegal de drogas”, denunciaba William Hunter, fiscal del caso, “es la manufacturación a gran escala y distribución masiva de metanfetamina, también conocida por speed y crank. Los estatutos del club señalan claramente que con objeto de poder seguir siendo miembros del club, los ángeles deben involucrarse en la distribución de una cantidad específica de droga”.

Para Barger, la versión oficial mentía: aquel momentáneo, parcial desmantelamiento de la organización respondía en realidad a los temores sembrados en la Administración por el hecho de que “somos un ejército virtual, estamos por todo el país y en puntos del extranjero, y no saben ni cuántos somos; tenemos dinero, y muchos aliados que no son ángeles pero que harían lo que les pidiéramos si algo sucediera. Como una revolución o algo parecido. Saben que somos los mejores armados en Estados Unidos, que no tenemos miedo a morir por aquello en lo que creemos, y eso les asusta. Intentaron hacernos pasar por alborotadores, enemigos de la sociedad que solo beben cerveza, tipos duros y pendencieros. Cuando eso no funcionó, nos convirtieron en maníacos fumadores de marihuana. Y cuando eso tampoco funcionó, salieron con lo del tráfico de drogas. Necesitaban algo visible a lo que perseguir. Y nosotros somos un grupo de enorme visibilidad”.

Lo cierto es que el gobierno estadounidense, con o sin su connivencia, se servía de los ángeles en diferentes frentes. Idiotas útiles, agentes contrarrevolucionarios, colaboraban precisamente a la superación del LSD, al que tanto debían; primero, cortándolo con speed, después, sustituyéndolo progresivamente por sustancias más destructivas, como STP y ketamina, ambas en plena expansión a principios de los setenta. Un acto de terrorismo de estado, esa maniobra contra el LSD –pareja a la que con la yerba llevaba a cabo la operación Intercept–, detrás de cuya fachada se hallaba la CIA, según pensaba John Sinclair: “Así que el programa se puso en marcha. Cada situación requería tácticas ligeramente distintas, pero la estrategia era la misma: haced que se enganchen a la heroína y les tendremos donde queremos que estén. La colonia negra fue inundada con un nuevo, mucho más fuerte, grado de heroína llamada P (de heroína “pura”) y montones de pastillas y barbitúricos para encargarse de los que no utilizaban la jeringuilla aún. En la colonia Rainbow, donde las jeringuillas eran algo de lo que casi no se había oído hablar, utilizaron una táctica diferente: la adulteración del LSD bajo el plan de tres años, facilitando que entrase el speed en la escena y reemplazándolo luego con caballo y tranquilizantes de elefante con el fin de amortiguar a todo el mundo”. Menos a los Hells Angels, que no desfallecían en extraer provecho de la coyuntura.

Si el LSD fracasaba al no poder sellar espiritualmente la asimilación de los ángeles en el directorio hippie, la simbiosis entre ambas concepciones de la contracultura, tan dispares, iba a estrechar, en cambio, una relación mucho más profunda, la establecida entre oferta y demanda. Como muchas veces se ha dicho, la contracultura había recibido a los ángeles abierta de piernas. Adoptados por los freaks como la “policía del pueblo”, recibían gratuitamente de estos sexo y drogas, además de respeto y admiración. Vida regalada, la que en ese seno se les ofrendaba, agudizaba otra de sus características innatas, el parasitismo. Ya se les ocurriría cómo ponerlo en práctica. A no tardar, George Wethern, vicepresidente del capítulo de Oakland, reparaba en las fortunas que unos pocos camellos amasaban vendiéndole LSD al público psicodélico. Tras desembarazarse de ellos a punta de pistola, en 1967 se había hecho para los ángeles con el mercado ácido de California, distribuyendo en exclusiva el material de Stanley Owsley. La subcultura de la droga reclamaba a gritos ser explotada, y ellos querían su parte de los millones de dólares que la población del cambio gastaba anualmente en ese versátil pasatiempo.

En pos de rematar su colusión con el lucro, los ángeles concentraban esfuerzos en PCP y metanfetamina, a la postre esta última la más lucrativa y perniciosa de sus actividades. Una implantación de tan monstruoso calibre como la del speed no habría sido posible sin la experiencia previa recabada por los ángeles con el tráfico de LSD, taller de formación profesional donde aprendían todo lo relativo al negocio de la droga. Si la guerra civil española servía de episodio piloto al ejército nazi antes de disponerse a conquistar el mundo, la utopía hippie proporcionaba a los ángeles el entrenamiento necesario para lanzarse a por mayores presas. Entre 1976-1979 se hacían con el setenta y cinco por ciento del mercado californiano de crac. Implementaban múltiples laboratorios clandestinos y un estricto control sobre la distribución –abarcando esta desde la venta al por mayor hasta extensas redes de camellos callejeros–, monopolizaban a los mejores cocineros y eliminaban sin titubeos la competencia. Especializándose en la metanfetamina y visto su potencial, la organización no reparaba en argucias para engrosar beneficios, la más socorrida la adulteración del producto; podía este alardear de ser el más potente, pero desde luego no el más puro. La única regulación al respecto era la que impedía vender material cortado a otro ángel, falta que podía suponerle al estafador la pérdida de su parche durante un año.

Parecía lógico el camino recorrido por los ángeles en su tránsito del LSD a la metanfetamina. Resultaba esta última más afín al ADN esculpido por el hongo atómico en la psique de la generación a la que los Hells Angels, bombas humanas, pertenecían, educada en el terror bajo la amenaza de la madre de todas las bombas. Si había una cultura de la droga, y con ella de la evasión del yo, se debía en parte a que con anterioridad eclosionaba una cultura de la bomba, la evasión definitiva: en cualquier momento todos ellos podían acabar convertidos en átomos flotando en el aire. Previamente a la enunciación no future del punk, los ángeles ya habían comprendido la inutilidad de estudios, trabajo y familia cuando no sabías por cuánto tiempo ibas a seguir vivo. La única identidad posible a asumir en ese escenario era la de la violencia. Frente a un mundo hostil, un medio ambiente que les amenazaba con la violencia absoluta, la violencia atómica, la única respuesta sería mostrarse más violento que nadie. Y eso no iba a cambiarlo ni el LSD.