La ciudad ya no es aquella de los años de oro del siglo xx, capital del lujo y la bohemia, pero Tánger aún conserva un atractivo exótico y canalla.

En no sé dónde leí que no sé quién decía que la arquitectura y el arte árabe estaban concebidos para ser apreciados bajo los efectos del hachís. No me parece del todo disparatado. En efecto, la curvatura suave de sus edificios y las filigranas geométricas de las yeserías invitan a esa contemplación parsimoniosa que procura el hachís. Invitan a mecer los pensamientos en las cúpulas bulbosas de las mezquitas, a extraviar la mirada en los laberintos labrados sobre la arenisca de los palacios. Eso sí, puedes estar plácidamente recostado en una terraza o en una azotea de la medina, pues todo cambia si bajas a pie de calle.

Las calles de la medina, sobre todo cuando ya está a oscuras, no son aptas para fumadores de hachís con cardiopatías. Por todos lados, luces, preguntas, estímulos, movimientos. Es imposible pasear por la medina con la conciencia errante y adormilada que propicia el hachís. El paseante necesita el máximo de sus reflejos y sus facultades cognitivas despiertas. Caminar por la medina es sentirse avasallado, invadido y observado a cada paso. Todos te miran sentados en las terrazas de los cafés. Se chocan contigo, te ofrecen especias y babuchas.

Son callejuelas angostas y desiguales. Unas rebosantes de color y gentío (¡ojo!, también de secretas) y otras lóbregas y solitarias, en las que encuentras de pronto un café que se abre como una oquedad en las tripas de la medina, con viejos charlando en lo más hondo y oscuro de la cueva. En cualquier parte, si te fijas, verás dedos desmigando y amasando bolas de hachís sobre la palma de la mano: en las terrazas de los cafés, en los parques y en los talleres. Los viejos y los jóvenes, algunos casi niños. Es raro pasearse un día por Tánger y que no te ofrezcan hachís al menos una vez. Aunque el consumo es ilegal en Marruecos, la policía no suele poner mucho empeño en su persecución.

Vista de la medina de Tánger.

La mayoría se hace un porro, pero también es habitual ver a los marroquíes preparando distraídamente sus pipas de sebsi. Vi fumar de su sebsi a un hombre mayor, vestido con chilaba oscura y barbas de islamista. Agazapado al fondo de su taller de herrería –las paredes cubiertas de cenizas grasientas y herramientas oxidadas–, miraba fijamente la lumbre de la pipa y luego levantaba la vista para expulsar el humo.

También fumaban en sebsi los harragas –palabra árabe que significa ‘los que queman’– de Tanger Med, el puerto del que parten los ferris en dirección a Algeciras. Son adolescentes de entre trece y diecisiete años que viven ocultos en los montes que rodean el puerto y, cuando cae la noche, se agazapan junto a la carretera para intentar colarse en los bajos de un camión y pasar a España. Basta que uno se detenga unos segundos en el parque que hay frente a la terminal para que los harragas empiecen a aparecer. Llegan con chándales rotos y zapatillas remendadas con cinta americana, con camisetas llenas de barro y lamparones, y algunos con la nariz rota, otros con los brazos llenos de cortes.

Marroquíes contemplando el Estrecho desde el mirador en el cementerio fenicio.

Van acercándose en grupos de dos o tres, y piden dinero o algo de comida. Como ya me marcho, lo único que puedo ofrecer es tabaco y mechero. Tres de ellos me piden un cigarrillo y otro, uno que parece no tener más de doce o trece años, prefiere que le preste el mechero para encenderse una sebsi. Se tira en el césped y saca del bolsillo una bolsa llena de yerba muy picada y muy seca que va metiendo en la cazoleta. Mientras tanto, me cuenta que los policías les pegan unas palizas de muerte si les pillan intentando pasar, y me pregunta cuánto dinero podría ganar trabajando como peluquero en Madrid. Ya consumido todo el kif, me dice que le siga en Facebook o en Instagram para estar en contacto cuando logre cruzar el Estrecho. Inshallah, amigo.

Hogar de fugitivos y musa de artistas

Un local posa frente a su casa en la kasbah de Tánger

Este de los menores andrajosos y apaleados no es el Tánger que salía en mi libro de historia. Yo había leído que Tánger era la ciudad del lujo y la bohemia, de los espías en los casinos y los pintores románticos. Aquí paraban contrabandistas, aristócratas ingleses, actrices de Hollywood y músicos de rock. Así fue, y el recuerdo pervive como un mito que solo sirve para enseñar cuando hay visita. Ahora, en aquella ciudad libertina y cosmopolita, resulta difícil, sin ir más lejos, encontrar un bar en el que poder beberse una maldita cerveza.

Pese a todo, Tánger retiene ese atractivo exótico y canalla que la convirtió en hogar de fugitivos y musa de artistas. Una dama decrépita y elegante que ya no sale de noche, pero recuerda el lenguaje y el aroma de las madrugadas. Cuando llega el fin de semana, brotan los hippies holandeses o alemanes que parecen querer invocar a esa vieja señora tocando la guitarra en los cafés del Zoco Chico.

Desde allí se sube por una de las calles más comerciales de la zona baja de la medina hasta llegar a los jardines Mendoubia. En buena parte de su perímetro resisten viejos caserones de aire colonial con balcones enrejados y molduras de hojas de parra. Hay calles de Tánger en las que uno puede llegar a pensar que está en la Vieja Habana o en el barrio de Chamberí.

Los viejos caserones de los años dorados de Tánger tienen ahora los balcones oxidados y la fachada cubierta de pintadas.

"El café y el té con menta excitan la conciencia. El porro de hachís o las chupaditas del sebsi adormilan y languidecen el organismo hasta llevarlo al sopor. Para emerger de ese sueño, una baklava de pistachos o un briwat de almendras y miel: bombas de azúcar y vitaminas que saben a gloria tras la pájara del hachís"

Siguiendo la rue de la Kasbah hacia arriba, con colmados, comercios y cafés a ambos lados, se llega al que fue el barrio más exclusivo y elegante de los años de oro en Tánger. Pasamos junto a mansiones donde se celebraron fiestas de leyenda y que hoy muestran fachadas deslucidas, azulejos ennegrecidos y un jardín mustio y pajizo. Callejeando se llega hasta un mirador adosado a la antigua fortaleza de la kasbah, desde donde se puede ver la ciudad derramándose hasta la bahía.

Al fondo –es una tarde de primavera sin sol– se ve la península Ibérica como una lasca de basalto o una falcata emergiendo del océano. Allí mismo están Tarifa, Algeciras, La Línea de la Concepción, y es difícil no pensar en que alguien esta noche, en esta ciudad, va a ganar quince mil euros o más por conducir una lancha neumática cargada de fardos hasta la otra orilla del Estrecho.

Justo al pie del mirador, queda el puerto pesquero de Tánger. Se ven embarcaciones pequeñas y descacharradas, y un grupo de marineros afanándose en el muelle para extender unas redes. Me abstraigo contemplando su actividad hasta que un chaval de veintimuchos me saca de mi letargo hablando en perfecto español: “¿Qué?, ¿viendo los barcos? Yo fui pescador mucho tiempo, un oficio muy duro. Hay mucha gente aquí que se dedica a eso”. Hace un par de comentarios más sobre su experiencia en el mar hasta que de pronto le cambia la voz, entorna la mirada y me dice con una media sonrisa: “Oye, ¿no querrás algo de lo bueno, verdad?”.

Un hombre pasea por la playa con el puerto de la ciudad al fondo.

Un buen trato

Dice que mejor vayamos a su casa para cerrar el trato en condiciones. Me conduce hasta una de las pocas casas levantadas entre la muralla y el acantilado, a apenas dos pasos de la caída al vacío. En el salón de la planta baja están dos amigos suyos jugando a la Play, que de inmediato se levantan y van a buscar una silla para que me siente. Ellos no hablan español.

Se hace un porro para dejarme probar el producto. Es un hachís de color claro y muy seco, casi arenoso, que desprende un aroma leve al consumirse. Me dice que suele comprarlo en Fez, en placas de doscientos o trescientos gramos. También me cuenta que conoce bien España, que su hermano trabaja como camionero para Mercadona llevando productos desde Marruecos hasta Algeciras. Le doy el visto bueno al hachís, y a cambio de diez euros me tiende una bola de tamaño más que aceptable. Como, según él, es guía turístico, se ofrece a darme una vuelta por los alrededores.

En otro tiempo, Tánger tuvo una animada vida nocturna de la que ahora solo quedan locales vacíos.

Cuesta seguirle el paso por las tortuosas veredas que rodean la fortaleza de Tánger, llenas de escaleras y socavones. Va contándome una historia de la ciudad que sospecho que se fue inventando sobre la marcha. Me habla de una sangrienta batalla contra los romanos y otra con los franceses. Cuando llevábamos ya unos diez minutos de paseo –yo sentía que ya me estaba aburriendo más de la cuenta–, cerca otra vez de la parte alta de la rue de la Kasbah, el joven se despide de sopetón y, sin que me dé casi tiempo a estrecharle la mano, desaparece por una de las bocacalles más estrechas. Al fin puedo fumar tranquilo.

Una tríada farmacológica como el ojo de dios

Una de las mezquitas de Tánger que fue pintada por Matisse durante su estancia en la ciudad.

Pensaba en una de esas lánguidas tardes tangerinas que las rutinas farmacológicas de los marroquíes conforman un ciclo perfectamente cerrado y coherente. Hay en ello una simetría y una admirable sabiduría acerca del cuerpo humano. El café muy oscuro y el té con menta excitan y espabilan la conciencia. El porro de hachís o las chupaditas del sebsi adormilan y languidecen el organismo hasta llevarlo al sopor. Para emerger de ese sueño, una baklava de pistachos o un briwat de almendras y miel: bombas de azúcar y vitaminas que saben a gloria tras la pájara del hachís. Una triada que recorre todas las gradaciones del espíritu humano, como el triángulo que contiene el ojo omnipresente de dios.

Tánger ofrece rincones de tremenda belleza y placidez para entregarse con deleite a este ciclo fisiológico, nunca exento de un correlato estético y espiritual. Contra la idea que de ellos se tiene, de hombres zafios y descuidados, los árabes no hacen las cosas de cualquier manera. Se equivoca quien quiera ver en los habitantes del norte de África a un pueblo ceñudo, severo y ajeno a los placeres de la carne. “Estamos hablando de individuos y comunidades que tienen unas enormes ganas de vivir, que adoran la música y el baile, el humor y la sensualidad, que veneran a los ancianos, les consienten casi todo a los niños y consideran sagrada la hospitalidad”, escribió en una de sus crónicas el periodista Javier Valenzuela, corresponsal de El País en Marruecos durante muchos años.

El autor de la crónica en el café Hafa.

Uno de los templos de esta sensualidad es el mítico Café Hafa, fundado hace más de un siglo y desde donde han contemplado el Atlántico Luis Eduardo Aute, Allen Ginsberg y Truman Capote. El Hafa es una empinada terraza de varias alturas excavada en el mismo acantilado, cerca de la necrópolis fenicia de la ciudad. Desde sus mesas puede uno fumar sin miedo a ser reprendido y enredar la mirada en la línea del horizonte, entretenerse viendo los pesqueros o estimando a cuánta distancia se encuentra España desde su asiento.

Otro de los cafés más emblemáticos es el Baba, cerca de la Kasbah, muy frecuentado en su día por los Rolling Stones. Al entrar se ven las paredes cubiertas de recortes de prensa y fotografías de los famosos que pasaron por allí. El café está pintado a torpes brochetazos de azul claro, los sofás agujereados, mientras que los hierros del ventanal se ven avejentados y con desconchones de pintura. Es, pese a todo, un sitio agradable para fumar.

Sobre todo pese al té que allí sirven, uno de los más insulsos y acuosos que he probado en todo Marruecos. Pese a ello, digo, puede uno amodorrarse en las butacas frente a la cristalera, con el blanco cegador de la medina en primer plano y el mar al fondo. El hilo musical del lugar invita a arrullarse y a difuminar los pensamientos. Si tiene suerte, el visitante podrá gozar de la rotunda sonoridad de las encendidas discusiones que el dueño mantiene con los parroquianos locales.

No muy lejos del Baba, siguiendo el dédalo de callejuelas cuesta abajo, se llega al mirador de los perezosos, una explanada en la que se puede tomar asiento a la sombra de un imponente platanero para ver los edificios y centros comerciales acristalados que puntean el paseo marítimo. El mirador está frente al Hotel Continental, un clásico de Tánger en el que los visitantes occidentales podían entregarse sin temor a toda clase de vicios y perversiones. En una entrevista reciente, el fotógrafo Alberto García-Alix contó que desde finales de los setenta solían viajar a Tánger junto a su pareja para “encerrarnos en el hotel a tomar opio. Entonces era muy fácil de encontrar en el mercado. Nos ponían las cabezas en un cucurucho de papel. En el hotel nos lo cocían”.

Atardeciendo en la medina.

Desde allí mismo se puede pasear junto a la inmensa playa de Tánger, dejar atrás el opulento puerto deportivo y adentrarse en la zona nueva, con gigantescos carteles de Zara y McDonald’s. Es una caminata larga, hasta casi salir de la ciudad, la que lleva al Museo Villa Harris, la lujosa residencia de un diplomático y periodista británico de comienzos del siglo xx. A su jardín hizo traer desde todos los puntos del globo las flores y enredaderas más coloridas y exóticas. El césped está mullido y primorosamente recortado, ideal para la siesta.

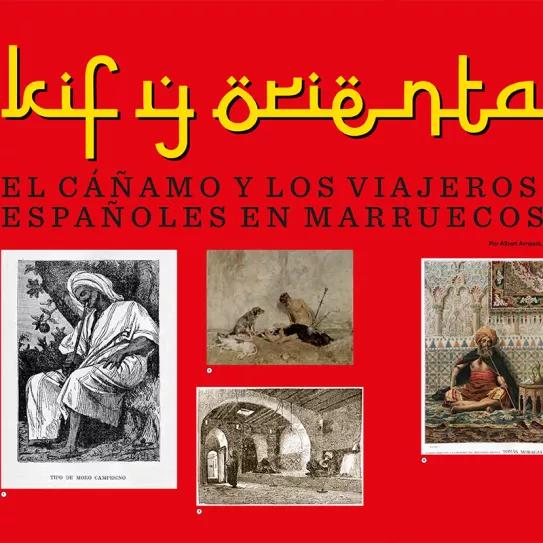

Al despertar, merece la pena entrar al museo para ver su colección de arte, que abarca desde los pintores orientalistas del siglo xix hasta las creaciones de los artistas contemporáneos marroquíes. Un estimulante tránsito entre la mirada colonial y exotizante de los decimonónicos creadores europeos hasta la exploración de la identidad popular y tradicional de las culturas rifeñas.

Son pinturas con esa belleza desmayada y exánime de los paisajes magrebíes. En una de las salas del museo nos espera la hermosa mujer de pañuelo rojo que pintó el holandés Edouard Verschaffelt hace ya un siglo. Nos mira con ojos cristalinos, y en sus dedos humea un cigarrillo de kif. Si la haces reír, quizás acceda a pasarte las últimas caladas.