En la primera parte de la historia de Sam vimos cómo tuvo que salir apresuradamente de Estados Unidos cuando la DEA llevó a cabo la operación Green Merchant, en la que incautaron las listas de clientes del banco de semillas The Seed Bank y de numerosas tiendas de hidroponía. Sam compraba el material de cultivo en una de esas tiendas y había encargado semillas por correo a The Seed Bank utilizando la dirección donde estaba su cultivo. Un gran error, sin duda, pero no pensaba ir a la cárcel por ello. Sabía cómo funcionaba la justicia en Estados Unidos, y pensó que lo mejor era desaparecer durante unos meses hasta que el ambiente estuviera más tranquilo. Pasó a México por la frontera de Tijuana, y desde allí condujo hasta México DF. Compró un billete de avión a España y voló a Madrid con la intención de quedarse unos meses hasta que las cosas se calmasen en California.

A sus treinta y cuatro años, y con el bolsillo lleno de dólares, Sam pasó unas semanas disfrutando de la marcha madrileña. No tardó en descubrir que era casi imposible encontrar marihuana en Madrid, pero que se podía comprar hachís marroquí en cualquier lado. El efecto era distinto de la hierba, pero tampoco estaba mal, sobre todo si evitaba el “apaleao” y compraba “huevos culeros”. Sam cuenta que su español era bastante malo y que un camello casi se mea de la risa cuando le especificaba con gestos que quería hachís del que sale del culo.

Acostumbrado a esconderse cuando fumaba, Sam alucinó con España. Madrid olía a hachís por todos lados y nadie se escondía demasiado. En los parques siempre había grupitos fumando porros y la policía solía hacer la vista gorda, siempre que no hubiera problemas. Conoció a Mónica en un parque cuando ella le pidió, con una gran sonrisa y mayor desparpajo, que le regalase una china para liarse un peta. Mónica era tan joven, guapa y hippy, que Sam se enamoró perdidamente casi al momento.

Entre el sexo y los porros, pasaron tres felices años

Nunca me ha explicado con detalle cómo acabó en el pequeño pueblo de la provincia de Huesca donde vive desde hace más de veinticinco años, pero sé que le compraron la casa a un conocido de Mónica que, a su vez, la había comprado unos años antes pero ya estaba cansado de la vida en el campo y deseando volver a la ciudad. La casa les salió muy barata y tenía un buen trozo de terreno. Enseguida sembraron un huerto, compraron gallinas y llenaron la terraza de maría. Entre el sexo y los porros, pasaron tres felices años. Aparte de cuidar el pequeño huerto y la marihuana, no trabajaban. Vivían de los ahorros de Sam y del dinero que los padres de Mónica le enviaban cada mes a su retoño a la espera y con la esperanza de que recobrase el buen sentido en unos meses y volviese a Madrid a trabajar en la empresa familiar.

Mónica aguantó más de lo previsto pero acabó cansándose de Sam y de la bucólica vida en el campo. Le explicó que echaba de menos salir por la noche y ver a sus amigos, que le quería mucho pero que se volvía a Madrid, que se quedara la casa, que ya hablarían... Y se fue.

Tras la ruptura, Sam quedó descolocado. Había ido abandonando su idea inicial de volver a Estados Unidos cuando las aguas volviesen a la calma. Sabía que el gobierno americano había recrudecido al máximo la guerra contra las drogas y que miles de personas eran detenidas, juzgadas y encarceladas cada año por cultivar cannabis. En cambio, en España se vivía muy bien y el acoso policial era mucho menor. En el último año, viendo que sus ahorros casi se habían acabado, Mónica y él empezaron a vender algo de hierba. Sus amigos estaban acostumbrados al hachís, muchos ni siquiera habían probado marihuana antes, pero en cuanto probaron los cogollos de Sam se convirtieron a la hierba. No solo era mucho más potente que el hash marroquí, también era más barata. Al principio solo vendían a algunos amigos, a muy buen precio y solo la que les sobraba, pero a la siguiente temporada ya sembraron el doble de plantas. Normalmente bajaban a Huesca el sábado por la noche, y mientras se tomaban unas cervezas iban vendiendo discretamente.

Al principio solo vendían a algunos amigos, a muy buen precio y solo la que les sobraba, pero a la siguiente temporada ya sembraron el doble de plantas

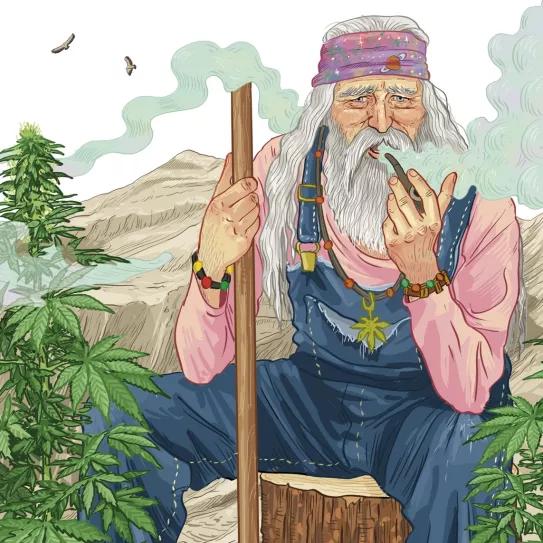

Sin Mónica, Sam atravesó una época dura, oscura y solitaria. Dejó de ver a los amigos, se olvidó de todos y vivía aislado en la montaña, escuchando viejos discos, fumando grandes porros y bebiendo mucho vino, jarra tras jarra de un tinto del año comprado a granel en una bodega de la zona. El vino no era malo, pero el efecto que tuvo en Sam sí lo fue. Deprimido, solo y borracho se abandonó, apenas salía de casa, y cuando lo hacía se metía en problemas. Tuvo unas cuantas peleas de bar y le pillaron conduciendo borracho dos veces. Por fortuna no tuvo ningún accidente, pero le retiraron el carnet de conducir. Al no poder conducir, dejó de bajar a la ciudad los sábados, pero sus clientes ya se habían acostumbrado a su hierba y empezaron a subir a visitarle a su casa. Él los recibía, les invitaba a fumar y les contaba viejas historias de la vida en California mientras iba bebiendo vino y fumando sin parar. Y así, entre el vino y los porros, pasaron diez años.

Sam cultivaba año tras año con las semillas que recogía de la cosecha anterior. Las primeras semillas las había traído de California en su equipaje, y eran de la mejor calidad, formaban parte del pedido que había hecho a The Seed Bank: Northern Lights, Skunk #1, Hash Plant y Early Pearl. Sin embargo, en los siguientes cultivos se mezclaron todas las variedades. Quitaba la mayoría de los machos pero siempre quedaba alguno que medio polinizaba todas las plantas. Enamorado y feliz, Sam se olvidaba de etiquetar las plantas o escoger los mejores machos para cruzar. Después, cuando Mónica se fue, aún tuvo menos ánimo. Redujo las labores de crianza al mínimo y la genética fue empeorando año tras año. Claro que al principio no se notaba, al fin y al cabo nadie más tenía hierba en la zona.

Con la idea de aumentar la cosecha de manera sencilla, dejó de plantar en la terraza y se buscó un espacio perfecto para el cultivo de guerrilla a menos de cien metros de su casa. El lugar estaba completamente rodeado por una gran muralla de zarzas y solo se podía acceder reptando por una especie de túnel a través de las zarzas. Había que arrastrarse y mancharse la ropa, ya que esa era la mejor protección; según decía Sam, a nadie le gusta tirarse al suelo y llenarse de tierra. Y le funcionó durante muchos años.

En primavera sembraba un centenar de semillas en pequeñas macetas y las trasplantaba al suelo dos o tres semanas después, cuando tenían un palmo de altura. Una vez a la semana extendía una larguísima manguera hasta las plantas y las regaba. De vez en cuando esparcía un puñado de abono químico 15-15-15 que compraba en la cooperativa agrícola. Cuando veía una planta macho la arrancaba, pero no era muy constante. Las plantas se hacían enormes, a menudo de más de tres metros, y eran muy productivas. El día de la cosecha cortaba la planta al nivel del suelo, se la ataba con una cuerda a la cintura y salía reptando del cultivo, arrastrando la enorme planta tras él. Colgaba las plantas enteras en el desván de su casa, sin manicurar ni una hoja. Una vez fui a verle en plena cosecha y no se podía ni entrar al desván, no menos de cuarenta o cincuenta plantas colgaban del techo y casi tocaban el suelo. El olor era tremendo. Nunca calculó con precisión cuánto llegaba a cosechar, pero seguro que al menos sacaba veinte o treinta kilos.

Cuando venía un cliente subía al desván y llenaba una bolsa de cogollos arrancándolos directamente de las plantas colgadas. Nunca sabías qué hierba te iba a tocar, aunque casi siempre estaba buena, al menos al principio. Pero todo iba a cambiar...