El ‘blockbuster’ lisérgico que soñó Jodorowsky

¿Y si La guerra de las galaxias, ese negocio redondo en forma de franquicia sideral ya icónica de la cultura pop que ahora amenaza con una nueva entrega al año, en lugar de haberla concebido George Lucas, la hubiera parido la mente psicomágica de Alejandro Jodorowsky?

¿Y si La guerra de las galaxias, ese negocio redondo en forma de franquicia sideral ya icónica de la cultura pop que ahora amenaza con una nueva entrega al año, en lugar de haberla concebido George Lucas, la hubiera parido la mente psicomágica de Alejandro Jodorowsky?

Hay que conformarse con imaginarlo, claro, pero podría haber sido así... más o menos. Durante tres años, y en paralelo a los preparativos de Lucas para su primer Star Wars, Jodorowsky trabajó en un proyecto similar, y puramente megalomaníaco: adaptar Dune, el gran clásico de ciencia ficción de Frank Herbert. Eso sí, con un tono si bien igualmente espectacular, marcadamente distinto al que acabaría teniendo la saga de Lucas. “Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba sin alucinación. Yo no quería que se tomara LSD, quería fabricar la droga”, dice de ella Jodorowsky. La afirmación valdría en realidad para describir buena parte de su cine, pero en este caso se refiere a un proyecto de superproducción con vocación de masiva y con la que el cineasta aspiraba, ni más ni menos, que a “cambiar la mentalidad del público” de todo el mundo, su forma de ver el cine. Dune no llegó a rodarse, pero se convirtió en leyenda.

Jodorowsky –escritor, músico, actor, pintor, escultor, tarotista y lo que se tercie, y siempre y por encima de todo un fabuloso cuentacuentos– debutó como cineasta con Fando y Lis (1967), y cuenta la leyenda que, tras la proyección en el Festival de Acapulco, tuvo que huir para evitar ser linchado por parte del público, entre el cual, Emilio Fernández, “El Indio”, que llevaba una pistola encima y lo buscaba, decía, para matarlo. Desde entonces, nunca ha habido término medio con el cine de Jodorowsky, que despierta odios exacerbados y rendiciones incondicionales. Su segundo film, el western surrealista El topo, le situó en 1970 en la vanguardia del cine mundial. Y tres años después rizó el rizo con La montaña sagrada, aún más delirante y atiborrada de simbolismos. Fue entonces, cuando, consagrado como gurú de un cine experimental tan visualmente fascinante como críptico y narrativamente delirante, se planteó su mayor reto cinematográfico.

Fue Michel Seydoux, el distribuidor europeo de La montaña sagrada, quien le propuso producirle una película, la que quisiera. Y Jodorowsky escogió llevar a la pantalla Dune, la biblia de la sci-fi, ganadora de los premios Hugo y Nébula, pese a que, según dice, ni siquiera la había leído, sino que la conocía por un amigo. Dune es una epopeya que cuenta las guerras por el control de Arrakis, un planeta desértico cuyo principal y valiosísimo recurso natural es una potente droga que expande la conciencia. Se comprende que Jodorowsky estuviese dispuesto a todo por filmarla.

Un equipo de lujo

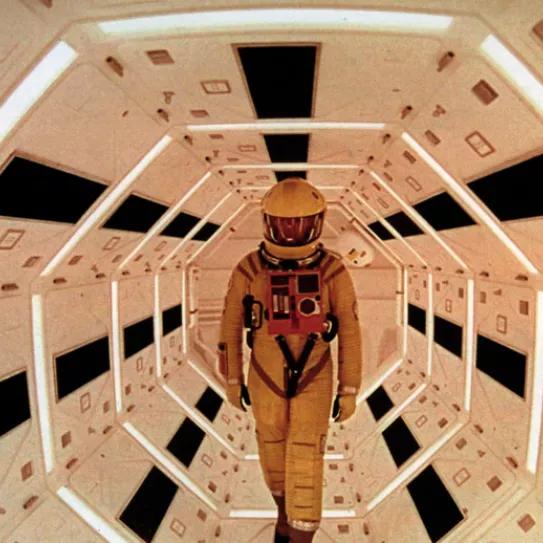

Jodorowsky se planteó el film como una epic movie lisérgica, y empezó a fichar a colaboradores. El primero, el historietista Jean Giraud, “Moebius”, para que concibiera el aspecto visual de la película. Después, reclutaría a otros dos ilustradores: el británico Chris Foss, responsable de diseñar las naves espaciales, y el suizo H.R. Giger, que se encargó de dar forma al siniestro planeta Harkonnen. Pink Floyd iba a hacer la banda sonora. Hubo un intento de fichar a Douglas Trumbull, el genio de los efectos especiales que había concebido los de 2001, la película de ciencia ficción más ambiciosa hasta la fecha, y que Dune quería dejar atrás. El film de Kubrick era un gran espectáculo, sí, pero para nada destinado a un público masivo. No en la medida en que quería serlo, tal vez ingenuamente, la psicotrópica adaptación de Herbert que preparaba el polifacético fundador del movimiento Pánico.

Jodorowsky y Trumbull no se entendieron, y el encargado de diseñar los trucos visuales acabó siendo el desconocido Dan O’Bannon, cuyo trabajo Jodorowsky había visto en Dark Star, el modestísimo debut de John Carpenter, donde O’Bannon ejercía de protagonista, guionista, decorador, montador y supervisor de efectos especiales.

Jodorowsky reclutó a David Carradine para interpretar al duque Leto Atreides. El hijo del duque, Paul, es una especie de mesías, papel que el director reservaba para su propio hijo Brontis, de nueve años, cuando arrancó el proyecto, y al que ya había usado como actor en El topo. Para prepararlo, su padre le puso un instructor de artes marciales que le estuvo entrenando seis horas al día, de lunes a domingo, durante más de dos años. Para completar el reparto, Jodorowsky tenía en mente a Mick Jagger o Gloria Swanson, y cuenta que convenció a Orson Welles para encarnar al barón Arkonnen –némesis del duque Leto– y a Salvador Dalí para el papel del emperador de la galaxia. Al primero lo cameló prometiéndole que en el plató le servirían siempre la comida de su restaurante favorito. Al pintor, mediante un laborioso juego de seducción. Aunque, dados los descomunales emolumentos que exigía Dalí, el acuerdo fue solo para que apareciera en pantalla unos minutos. El resto del tiempo sería reemplazado por un doble o un muñeco.

El muro de Hollywood

Seydoux consiguió diez millones de dólares, pero faltaban cinco más y distribución norteamericana, que había que conseguir en Estados Unidos. Jodorowsky, que quería rodar en el Sahara, recogió el guion, el detalladísimo storyboard de Moebius y los diseños de decorados, naves y vestuarios en un libro con tres mil dibujos del que hizo copias que se entregaron junto con el proyecto, que precisaba incluso cómo se harían los efectos especiales, a cada major de Hollywood. La idea era contrarrestar las reticencias que pudieran tener a trabajar con Jodorowsky, un marciano en la meca del cine. Pero, pese a que la industria americana vivía aún el efímero esplendor del llamado nuevo Hollywood, en que los directores eran la estrella y tenían carta blanca, incluso para llevar a cabo proyectos tan atrevidos como costosos, no hubo manera.

Tal vez no había ninguna posibilidad, por más preciso y elaborado que fuera el plan de rodaje, de que confiaran en un perro verde del calibre del chileno, ni de que esperaran recuperar una inversión tan importante con una space opera de arte y ensayo. Y puede que tampoco ayudara la idea de Jodorowsky de que la película pudiera durar doce o catorce horas. Aunque, ¿acaso no es eso lo que, décadas después, haría Peter Jackson cuando adaptó El señor de los anillos, una película de nueve horas –o más, en su versión extendida–, solo que dividida en tres partes? El caso es que el sueño se frustró. Al proyecto se le dio carpetazo más o menos en las mismas fechas en que se estrenaba La guerra de las galaxias, que, con un presupuesto de once millones, cuatro menos de los que habría necesitado Dune, fue el principio del fin del nuevo Hollywood y pistoletazo de salida de la era de los blockbuster.

El legado de un sueño

Pero Dune no cayó en saco roto. Y no me refiero a la desastrosa versión de la novela de Herbert que en 1985 acabó filmando David Lynch por encargo de Dino de Laurentiis. Esa no tenía ninguna relación con el trabajo de Jodorowsky, –que tras el estreno contó la historia de su proyecto en un artículo en la revista Métal Hurlant–. Por un lado, Jodorowsky y Moebius reciclaron buena parte de sus ideas en un cómic convertido ya en mítico: El Incal. Por otro, los “guerreros” de Dune, como llamaba Jodorowsky a sus colaboradores, acabaron entrando en el cine de ciencia ficción por la puerta grande: Dan O’Bannon escribió Alien, y Ridley Scott, con conocimiento de causa, fichó a Giger para diseñar a nuestro xenomorfo favorito y a Moebius y Foss como asesores artísticos. Además, todas las grandes productoras se quedaron con su copia de ese storyboard legendario, lo que ha tenido consecuencias. Estrenado hace tres años, el documental Jodorowsky’s Dune, de Frank Pavich, revela indiscutibles similitudes entre los dibujos que Moebius hizo para Dune y planos, situaciones, decorados y vestuarios de numerosas películas de ciencia ficción, empezando por la misma La guerra de las galaxias. Hay imágenes de En busca del arca perdida, Terminator, Flash Gordon o Contact que beben de esa misma fuente. Nunca una película que no llegó a hacerse fue tan influyente.

Jodorowsky’s Dune, no estrenado en salas en España, ha servido además para volver a reunir a Jodorowsky con Seydoux, que desde entonces le ha producido su regreso al cine tras un cuarto de siglo de silencio, la autobiográfica La danza de la realidad (2013), y también su continuación, Poesía sin fin, que el cineasta, de ochenta y siete años, tiene en postproducción. El documental ha permitido también iniciar otro sueño; Jodorowsky, que dice que Dune ya ha acabado para él, lanza una idea: se podría hacer una versión animada basándose en el storyboard de Moebius. Y Ari Folman, el director de Vals con Bashir y El congreso, ha recogido el guante. La duración, ahora que las series de televisión tienen tanto reconocimiento como el cine, ya no debería ser tampoco un problema. Quién sabe si, después de todo, aquel blockbuster lisérgico soñado aún será posible.

El cine lleva décadas tratando de reproducir las sensaciones que causan las drogas, y concretamente, los alucinógenos, con el LSD a la cabeza desde que en los sesenta se generalizó su consumo. Y no cabe discusión del vínculo entre las sustancias psicoactivas y la ciencia ficción, donde, más allá de clásicos del subgénero como Viaje alucinante al fondo de la mente (1980), de Ken Russell, hay hallazgos inesperados. Al cabo, la primera aparición del ácido lisérgico en pantalla corresponde a The tingler (1959), una pequeña fantasía de serie B cortesía del inefable William Castle en la que es usado vía intravenosa para inducir pesadillas. Antes de su mítica The trip (1967), Roger Corman, que conocía la sustancia de primera mano, ya se había inspirado en ella para ilustrar las alteraciones de la percepción causadas por un adictivo colirio que permite ver a través de la ropa y las paredes en El hombre con rayos X en los ojos (1963). Y la parte final de 2001, una odisea del espacio (1968) mucho tiene de viaje lisérgico, aunque Kubrick se mostrara contrario al consumo de ácido porque anulaba, decía, el sentido crítico.

Otro ámbito donde inesperadamente es casi habitual encontrar viajes psicotrópicos es el de los dibujos animados. De manera que, también por esa banda, una versión animada del Dune de Moebius y Jodorowsky se enmarcaría en una larga tradición. Que arranca con Dumbo (1941), ni más ni menos; concretamente, con la escena, diseñada por Dalí, en que el elefantito protagonista se emborracha y sufre una alucinación a base de elefantes rosas que, desde luego, más que a la ingesta de alcohol parece corresponder a la de algún alucinógeno (que no sería LSD, cuyos efectos Hofmann no descubriría hasta dos años después). Desde entonces, la escena de un sueño con trazas de psicotrópico se ha hecho recurrente en los dibujos animados. De Astérix y Cleopatra (1968) a El viaje de Arlo (2015), o Los Simpson, donde hemos visto a Homer chupar sapos alucinógenos y a Lisa tomarse una pastilla y como resultado ver un smiley –ya saben, aquel rostro amarillo y sonriente asociado a la música acid house y al éxtasis– sustituyendo la cara de todo quisque. Aunque el más famoso viaje de la animación es el de Alicia en el país de las maravillas (1951), adaptación disneyana del clásico de Lewis Carroll que se convertiría en una referencia ineludible de la cultura de las drogas. No era para menos: Alicia, siguiendo los consejos de una oruga que succiona una peculiar pipa –se admiten apuestas sobre lo que se está fumando–, muerde un hongo y empieza a percibir una alteración de su tamaño y el de todo lo que la rodea. El tipo de alucinación asociada a los trastornos neurológicos que puede causar el consumo de Amanita muscaria, vamos.