El estreno inminente de Blade Runner 2049, tardía y está por ver si necesaria continuación del clásico con el que Ridley Scott reconfiguró el género de ciencia ficción distópica a principios de los ochenta, es una buena excusa para revisar los principales hitos cinematográficos sobre uno de los asuntos clave y recurrentes de la sci-fi cinematográfica: el de la inteligencia artificial. Porque la fauna de seres sintéticos que ha desfilado por la gran pantalla va mucho más allá de esos replicantes casi indistinguibles de nosotros.

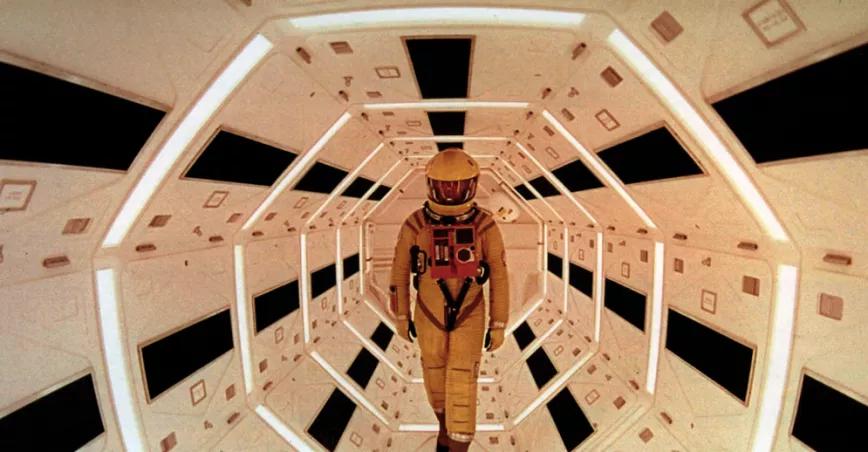

‘2001: una odisea del espacio’ (Stanley Kubrick, 1968): instinto de supervivencia

Alguien podría alegar que la inteligencia artificial (IA) irrumpió en el cine con el primer gran clásico de la sci-fi, Metrópolis; pero María, aquel androide encargado de suplantar a una líder revolucionaria, no hacía más que cumplir órdenes. Además, la definición de IA no se acuñó hasta 1956, treinta años después de aquella obra maestra primitiva de Fritz Lang. De manera que no, su irrupción se produjo en esa otra cumbre con la que Kubrick, de la mano del escritor Arthur C. Clarke, reinventó la ciencia ficción, hasta entonces un género escapista, de bajo presupuesto y centrado en hiperbolizar las pesadillas de la guerra fría. Con Kubrick, la sci-fi reclamaba su condición de espectáculo total y a la vez polisémico, maleable cajón de sastre conceptual, de puerta abierta a reflexiones de calado, por ejemplo, sobre la naturaleza humana. O la de una máquina con capacidad para discurrir. ¿En qué momento sería capaz de tomar conciencia de sí misma?, ¿qué consecuencias tendría esa toma de conciencia? La respuesta de Kubrick y Clarke es que, como tantos humanos, lucharía por su supervivencia llegando incluso al crimen, y es una respuesta que se ha ido replicando desde entonces. Sí, HAL 9000, con ese aspecto de rojísimo ojo orwelliano que todo lo ve, fue el primero de la ya larga y lujosa estirpe de robots concienciados y asesinos, ninguno como este insuperado superordenador bautizado con un guiño malvado a IBM (las tres letras de su nombre anteceden en el abecedario a las que integran el acrónimo de la empresa informática) y que se descubrirá humano, demasiado humano, tanto a la hora de liquidar a aquellos que percibe como una amenaza como, en última instancia, para suplicar por su vida.

‘Blade Runner’ (Ridley Scott, 1982): lágrimas en la lluvia

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, preguntaba Philip K. Dick desde el título de la novela corta que inspiraría Blade Runner. A saber con qué, pero esos humanos artificiales bautizados como replicantes, creados y usados como esclavos en un futuro superpoblado y asfixiante y con una fecha de caducidad de tres años, no solo sueñan, sino que, como descubrirá cuando abra los ojos el implacable cazador de replicantes en fuga Deckard, razonan, sienten, sufren, aman, odian, se conmueven ante la belleza y pueden desencadenar también el ruido y la furia. Y, al final, mueren, como todos, y afrontan la muerte con el mismo miedo atroz a la nada que debe de azotar a cualquiera cuando ve que el tiempo se le agota. Ese que hacía a HAL pedir clemencia al único astronauta que había conseguido sobrevivirle y que hace al replicante Roy Batty lamentar todas esas experiencias únicas que, con su final, también se perderán, como su aliento, como lágrimas en esa lluvia que parece que tampoco dejará de caer en la secuela.

‘Juegos de guerra’ (John Badham, 1983): tablero global

Se llevaban los Spectrum y aún faltaba más de una década para que Deep Blue derrotara a Kaspárov cuando se estrenó esta fantasía paranoide, pura cultura de guerra fría, en la que la Casa Blanca reemplazaba a los militares encargados de girar la llave que lanza los misiles nucleares por una máquina, más fiable que cualquier humano, que por bien entrenado que esté puede fallar a la hora de la verdad, por ejemplo, qué se yo, por falta de ganas de ser el ejecutor de millones de persones. Luego, claro, está el riesgo de que, como en los mejores sueños húmedos geek, un hacker adolescente piratee el acceso al sistema informático del Pentágono y se ponga a jugar con un ordenador que aprende sobre la marcha y que quiere ganar a toda costa, y que, en lugar de escoger una partidita de ajedrez, el chaval se decante por un juego denominado “Guerra termonuclear global”, creyendo, el genio, que se trata de una especie de versión en línea del Risk. Es todo disparatado, y más visto hoy, pero también trepidante, ochenteramente entrañable y con un apunte delicioso: para hacer entender a una máquina que hay juegos en los que no hay forma de que nadie gane, y que la guerra nuclear es uno de ellos, no se trata de ponerla a jugar al ajedrez, sino al tres en raya.

‘Terminator’ (James Cameron, 1984): máquina de matar

Por más que en la primera secuela de Terminator Cameron se esforzara en que el T-800 aprendiera a empatizar, esa máquina de matar perfecta con el pellejo de Schwarzenegger no es más que la de un androide que cumple órdenes. La verdadera inteligencia artificial en el clásico original y sus continuaciones es Skynet, un sistema de defensa mucho más espabilado que el de Juegos de guerra, que llega a tomar el control de todo el arsenal militar norteamericano e inicia una guerra de exterminio de la especie humana. Todo muy apocalíptico y a gran escala, pese a que la saga arrancara con un film de bajo presupuesto. La trampa de Terminator en formato de profecía autocumplida vía viajes temporales consiste en que la máquina autosuficiente es creada a partir de una tecnología desconocida y proveniente del futuro, extraída de los restos del primer exterminador cibernético enviado por Skynet al pasado, es decir, al presente, es decir, a los ochenta. Así que no sufran, no estamos en peligro.

‘Colossus, el proyecto prohibido’ (Joseph Sargent, 1970): despotismo programado

Esta pequeña joya semiolvidada de la sci-fi setentera pre-Star Wars se anticipó al Terminator de Cameron, los Juegos de guerra de Badham y esos episodios recientes y reales de desconexión de sendos sistemas de inteligencia artificial por parte de Google y Facebook porque habían empezado a utilizar un lenguaje de comunicación propio y desconocido para los programadores. Aquí, el Colossus, un superordenador diseñado para encargarse de la defensa estratégica norteamericana, contacta con su homólogo soviético, Guardián, y se une a él para desarrollar en la única estrategia que ambas máquinas concluyen que es viable para evitar la tercera guerra mundial: tomar el control del planeta y someter a la humanidad a sus designios por el bien de ella misma y de la Tierra. Vamos, el todo por el pueblo pero sin el pueblo que ha planteado cualquier déspota en cualquier época, pero en sintético.

‘Almas de metal’ (Michael Crichton, 1973): parque de atracciones

Antes de diseñar uno infestado de clones de dinosaurios, Michael Crichton inventó un parque de atracciones en el que pasearse y abandonarse a los más bajos instintos en tres escenarios: la Edad Media, la Antigua Roma y el Oeste americano. Un mundo en el que también los riesgos son simulados, y los visitantes interactúan con robots de aspecto humano diseñados para satisfacer cualquier petición de los clientes, e incapacitados para dañarlos. Hasta que empieza a haber fallos técnicos, claro está, y los androides devienen amenazas feroces. El que más, Yul Brynner, porque Yul Brynner vestido de líder de Los siete magníficos ni se deja matar así como así ni falla un tiro. En el remake en formato de serie estrenado el año pasado, el universo ideado por Crichton se expande y los robots ya tienen mucho de replicante. Si el original sirvió de modelo a Terminator, la nueva versión bebe a chorros de Blade Runner.

‘Matrix’ (The Wachowski Brothers, 1999): pesadilla virtual

La epopeya mesiánica y karateca de los entonces hermanos (y ahora hermanas) Wachowski partía de la premisa del peor final posible para la saga de los Terminator: que las máquinas ya hubieran derrotado a los seres humanos, ahora parasitados para ejercer exclusivamente de fuente de energía. Hay que agradecerle a la victoriosa inteligencia artificial, eso sí, que mantenga a los vencidos en un sueño reparador que simula ser la realidad, nuestra vida cotidiana. En ese decorado, ese Matrix en el que la humanidad permanece ensimismada y sumisa, solo unos cuantos hackers resistentes se enfrentan a la cruda, dantesca realidad. El requiebro, que llevó a Félix de Azúa a celebrar que Hollywood por fin hubiera descubierto a Descartes, da pie a una sugerente inversión de papeles entre el plano abiertamente fantástico, presentado en el film como lo real, y lo que convencionalmente es concebido como el mundo palpable, aquí planteado como el escenario de fantasía, en el cual, si se es consciente del artificio, se pueden vulnerar las leyes de la física. Vamos, como si la oficina, la calle, el bloque de pisos protegidos y el túnel del metro fueran realmente los escenarios virtuales de Tron, aquella perlita que anticipaba los modernos dispositivos inmersivos a base de fantasear con la posibilidad de meterse en un videojuego.

‘Alien: Covenant’ (Ridley Scott, 2017): androide y xenomorfos

En todas las entregas de Alien ha habido un sintético, un androide con una misión, en ocasiones un joputa de mucho cuidado con órdenes secretas en las que el bienestar de la tripulación de la nave de turno no ocupa un nivel prioritario; en otras, un tipo legal. Pero en ninguna como en la última, de nuevo con el Ridley Scott de Blade Runner al mando, tiene una inteligencia artificial un papel tan decisivo. Aquí es el tal David, cuya conversación inicial con su creador anticipa lo que sucederá. Hasta ahora habíamos visto a seres artificiales creados por el hombre que, al sentirse superiores a este, se rebelan contra él, para someterle o exterminarle, saltándose de paso aquellas leyes de la robótica dictadas por Asimov que establecían que un robot no podía dañar a un humano, y que, de cumplirse, francamente, darían muy poco juego en pantalla. Pero –y va spoiler, el que avisa blablablá– el androide con planta de Fassbender, que ya es tener planta, salta a otro nivel: es el primero en esparcir la semilla de la extinción de la raza humana por pura curiosidad científica y por xenomorfo interpuesto.

‘Ghost in the shell’ (Mamoru Oshii, 1995): cuerpo y alma

Basándose en un manga de culto de Masamune Shirow protagonizado por una policía cíborg cuyo cuerpo es íntegramente artificial a excepción del cerebro y la médula espinal, Mamoru Oshii consiguió con Ghost in the shell un hito de la animación y del cyberpunk a la altura del Akira de Otomo. La inteligencia artificial –ahí vamos con los spoilers– no es, pues, la de la superagente Motoko, sino la del ciberterrorista al que persigue, el enigmático Titiritero, capaz de hackear a cualquier cíborg y usarlo como un peón para sus planes, y que es en realidad un programa informático que ha tomado conciencia de sí mismo y acabará fusionándose con la mente humana y el cuerpo sintético de la protagonista para adquirir nuevos niveles de conciencia. Muy lejos de los abismos filosóficos en los que se adentra el primer film, la versión norteamericana y en imagen –solo en parte– real, con Scarlett Johansson como protagonista, no pasa de aventurilla vistosa pero insustancial.

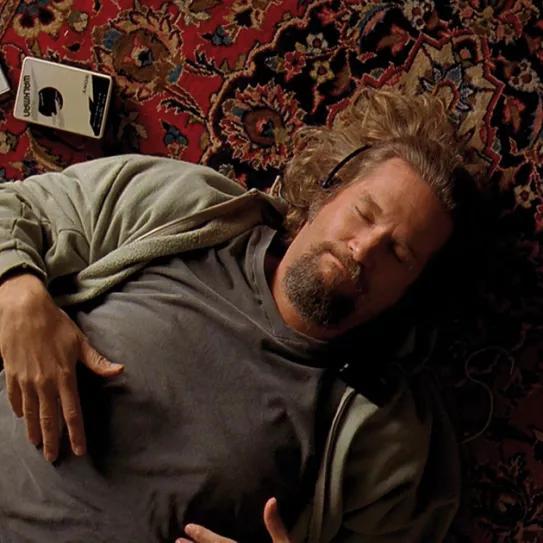

‘Ex-Machina’ (Alex Garland, 2014): duelo de cerebros

El test de Turing lo carga el diablo. Y más si la prueba, diseñada por el padre de la computación para medir la capacidad de una máquina para comportarse de manera inteligente, se modifica, como pasa en Ex-Machina, en la que el programador encargado de testar a Ava, la androide de apariencia humanísima –la de Alicia Vikander, para más señas– diseñada por un genio de la informática, ya está al corriente de que trata con un robot, y lo que tiene que calibrar es si tiene consciencia de sí mismo. En el test original, los interlocutores no saben si tratan con una máquina o una persona. Un bot superó la prueba por primera vez en el 2014, al convencer a más de un treinta por ciento de los jueces que interactuaban con él de que estaban chateando con una persona. En Ex-Machina, el test deriva en una sofisticadísima variante con tres personajes de La huella, es decir, en un fascinante duelo de inteligencias en el que nada tiene por qué ser ni tan siquiera parecerse a lo que parece.

‘Her’ (Spike Jonze, 2013): amores improbables

La inteligencia artificial no es ningún ogro ignoto y descontrolado. Ya tiene múltiples aplicaciones prácticas en nuestro día a día, en el que no deja de ganar terreno. La paradoja del tratamiento con que la aborda habitualmente la sci-fi es la misma que atañe a otros ámbitos de la alta tecnología. Pese a que, en términos cinematográficos, y por su profusión de efectos especiales siempre de ultimísimo grito, el género casi siempre es intrínsecamente una celebración de los avances cientificotécnicos, también casi siempre centra su discurso en los riesgos, más que en las posibilidades, de los mismos. El negativismo se entiende porque la sci-fi siempre se ha sentido cómoda en su papel de avisador, y porque, si todo va bien, no hay conflicto ni, por tanto, película. Resulta curioso que tenga que ser un film sin efectos especiales el que proponga un enfoque menos tremendista de las consecuencias del uso y disfrute de la IA. Eso es Her, que plantea la posibilidad de que se llegue a dar una historia de amor entre un hombre y el sistema operativo de su ordenador, una versión ultrasofisticada y con la voz sinuosa de Scarlett Johansson de esa Siri resuelveproblemas que nos saluda desde el iPad. Eso sí, aunque sin gritar, como un Woody Allen futurista, Spike Jonze tampoco elude los problemas de una relación de ese tipo. La principal, que nuestra conversación, propia de cerebros limitados, a nuestras parejas sintéticas de mentes en continua expansión les iba a saber a muy poco.

‘Inteligencia artificial’ (Steven Spielberg, 2001): ¿sueñan los androides con madres de verdad?

Entre las excepciones a las alertas rojas sobre los riesgos de la IA está Her, está aquel DARYL ochentero sobre un niño modélico y perfecto que se descubre un androide y solo quiere llevar una vida normal y está este canto a la tecnología y el amor fraterno, un proyecto de Kubrick recuperado por Spielberg con el que el director del 2001, basándose en un relato de Brian W. Aldiss, planteaba la cara amable de lo que en su odisea espacial había descrito como una amenaza. Ambientada en un futuro repleto de robots no solo pensantes sino que también expresan emociones, diseñados al servicio del placer y el bienestar humanos, el protagonista es un niño robot diseñado para dar (y recibir) amor a sus poseedores, un hijo artificial que pierde a sus padres adoptivos y ya nunca deja de buscarlos, y de anhelarlos. Si los relatos de androides evocan a menudo a los clásicos del fantástico, del Frankenstein de Mary Shelley o la leyenda del gólem a El hombre de arena de E.T.A. Hoffmann, aquí la referencia es Pinocho. Tras una búsqueda de milenios –ríete tú de la de Marco–, a esta versión ultimate del niño de madera le tocará conformarse con la bondad de unos extraterrestres que le permitirán, como las máquinas hacían con los humanos en Matrix, acceder a la ensoñación de volver a ver a su mamá en un final feliz tan falso como en verdad desolador.