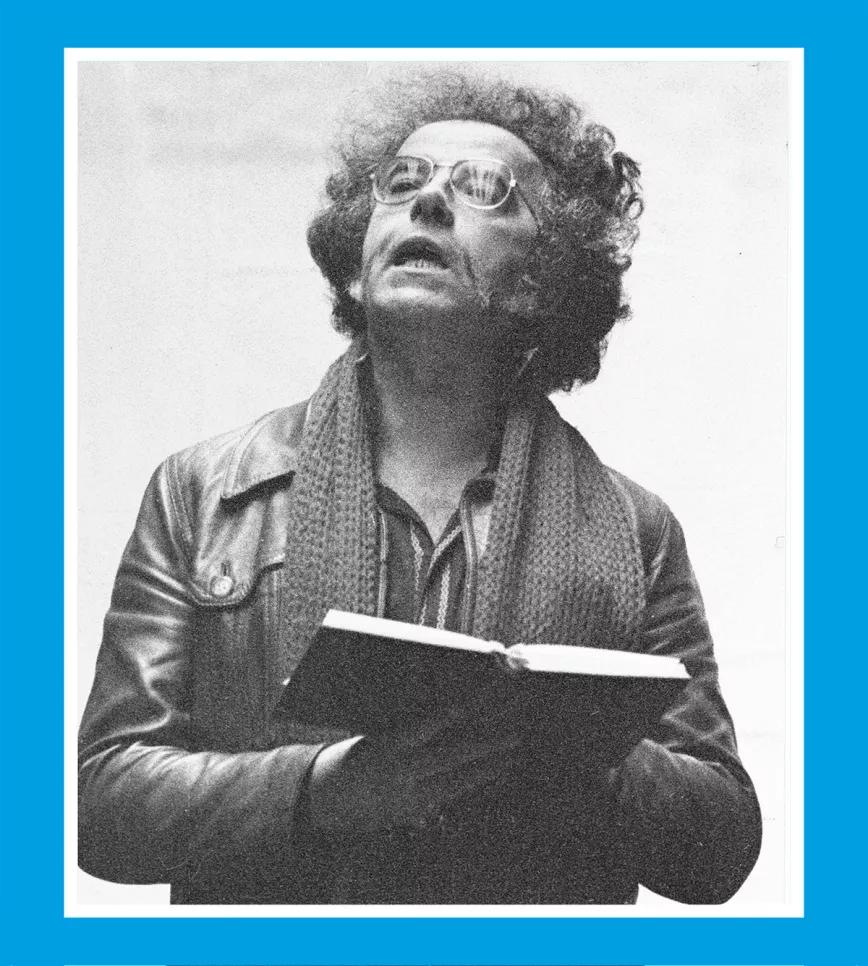

Fue el filósofo de la asamblea, de la plaza pública y la palabra viva. Participó Agustín García Calvo, con aquella voz grave y profunda, en cientos, quizás miles de tertulias y conferencias a lo largo y ancho de España durante décadas. Fue también poeta, dramaturgo, traductor de los antiguos griegos y latinos, articulista de prensa y catedrático de lenguas clásicas. Un presocrático contemporáneo que no hacía la declaración de la renta –sus problemas le trajo con Hacienda– y un anarquista que no quería serlo.

Agustín García Calvo lo negó casi todo, y tal vez a nada se negó con tanta vehemencia como a estar muerto –que no a morirse. Lo que está muerto, lo que tiene nombre propio en mayúsculas, fecha de nacimiento y de muerte, es lo que está sepultado y confinado, lo predecible y sabido y no es nada más que Historia, que es siempre cosa del Poder. La Historia es letra muerta. Es letra muerta, diría él, escribir “el 1 de noviembre del año 2012, hace ahora una década, falleció a los 86 años, el lingüista, filósofo y poeta Agustín García Calvo”. Tal vez no lo sea tanto recordar que sus trabajos y sus días estuvieron todos consagrados a desmentir a la Muerte y a resistir al Poder.

Tiene su importancia esto de las mayúsculas. Porque más que a las drogas, a lo que se negó Agustín fue a la Droga. Nada tiene que ver su negación con un prurito de limpieza, pureza o salud, ideas de las que abjuró también, ni con una posición moral o nada que se le parezca. Agustín pudo saber, por amigos muy cercanos y por experiencia propia, de los placeres y saberes que procuran las sustancias.

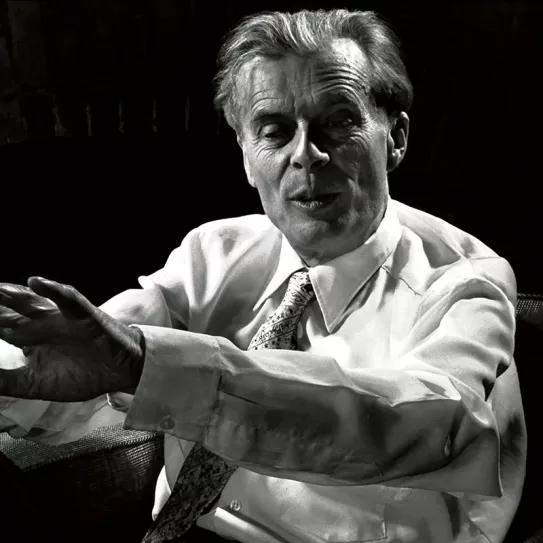

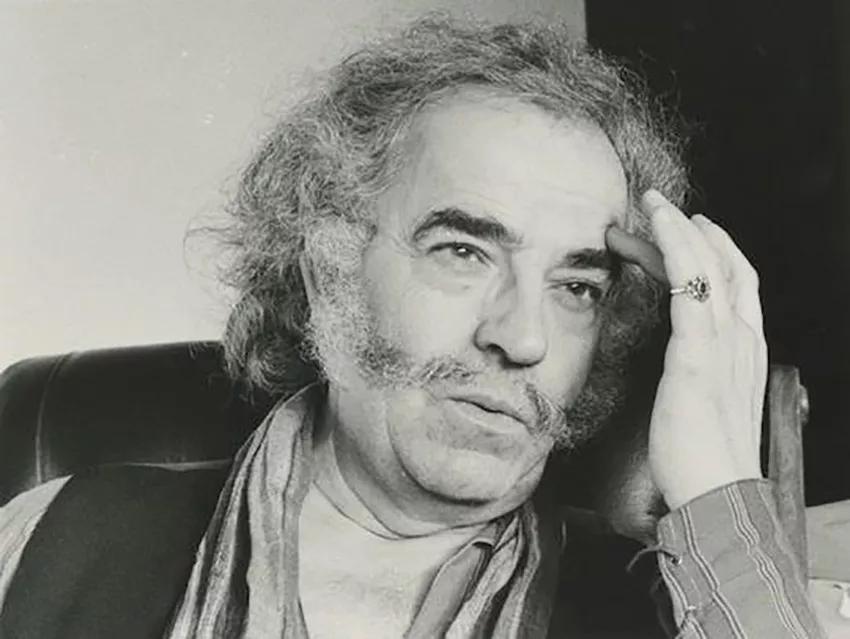

Buen amigo suyo fue el malogrado poeta mallorquín Miguel Ángel Velasco, autor de versos sublimes y visionarios inspirados por fármacos y narcóticos varios. También Rafael Sánchez Ferlosio, el gramático de legendaria dieta anfetamínica quien, en uno de sus viajes en compañía de Agustín, vio a Cristo descendiendo por las manchas de la pared. Lo mismo su hermano Chicho, que puso música a muchos de los poemas de García Calvo. Fernando Sánchez Dragó tiene dicho sobre Chicho que, desde que le dio a probar la marihuana allá a por los 70, “siempre estaba fumao. Abusó del porro una barbaridad”.

Agustín aseguraba no tener “gran experiencia de hachises, lisérgicos y ninguna de heroína”. El cannabis, dijo en una entrevista en el 1979, no le interesaba: “Sus efectos sobre mí son ligeros”. Más entusiasmo mostró hacia las “maravillas del ácido lisérgico”, que en una de sus tertulias políticas, en el 97, reconoció haber probado en cuatro ocasiones.

Aquella confesión fue en el Cuartel Viriato, un edificio ocupado en su Zamora natal en el que fundó una Escuela de Sabiduría Popular para razonar en común sobre el espacio, el Yo, el Sexo, San Agustín o, como era el caso de esa tarde de febrero, sobre “Separación y pasividad”. Departía Agustín con el público acerca de los sueños, y le respondió el profesor a uno de los asistentes:

“Yo tiendo a agarrarme más a cosas que recuerdo mejor, son cuatro experiencias con el ácido lisérgico que son más firmes y penetrantes y llegan mejor que los sueños en general, y respecto a eso en estos experimentos en las fases más intensas del viaje, como suele decirse, uno no figura, claro que ese no figurar, ese no figurar uno…, uno tiende a representárselo como si entonces en esa fase del viaje se produjera una especie de negro o de pantalla, como en un fundido de la pantalla; lo cierto es que el viaje continúa incluyendo esa fase en que uno no se ve a sí mismo, en que uno está completamente perdido en el exterior, pero también las otras imágenes quedaron introducidas… y desde luego, claro, en la mayor parte del viaje, pues sí, uno figura, se ve, hasta qué punto uno figura, se ve…; es complicado porque por otra parte, claro, en un viaje de los del tipo del ácido lisérgico uno puede jugar con su cuerpo real, de una manera que no se puede en el sueño de los durmientes, es una diferencia, claro, que uno echa siempre para atrás para establecer la analogía, porque uno puede en un viaje, uno puede coger una mano, coger una mano suya y entonces verla transformarse, verla como echa ramitas y raicillas en la mano, cómo las uñas se van alargando y volviéndose sonrosadas y se convierten en rosas y cosas así, pero claro, uno ha hecho el influjo de contar con la propia mano y lo está sufriendo ya, es hiperreal”.

Tal vez hiciese otros viajes más tarde, en sus años de vejez, pero todo lo esencial al respecto había quedado escrito mucho antes.

“Las estructuras de este mundo se derruían todas”

En sus primeros textos publicados, los escritos a finales de los 60 y principios de los 70 en el exilio de París, ya encontramos paginas muy vívidas, llenas de imágenes delicadas, de razonamientos lógicos, de irreverencias políticas –en su línea entre los presocráticos y los situacionistas, entre la antigüedad y la vanguardia– sobre sus viajes psicodélicos. Eran los años de los levantamientos estudiantiles, los hippies y la revolución sexual. García Calvo es expulsado de su cátedra en la Universidad Central de Madrid por su apoyo a los estudiantes revoltosos y, tras sucesivas detenciones y encontronazos con los grises, acaba cruzando clandestinamente la frontera con Francia. Allí se dedica a la enseñanza de latín y griego clásico y echa las noches en tertulias con bohemios y exiliados o recitando a Homero en los cafés del Barrio Latino.

En aquellos años de barricadas y asambleas estudiantiles, la psicodelia era una vía más para la ruptura, una ventana prohibida desde la que acceder a nuevas perspectivas, trascender esquemas morales y rutinas perceptivas. La psicodelia ayudaba a “deshacerse de Ideas”, que es lo que Agustín decía que estuvo intentando hacer toda su vida.

Ya en uno de sus primeros libros, Laila. Ensayos de estudio lingüístico de la Sociedad, escrito en los años de París, encontramos una hermosa visión sobre el LSD. El libro fue publicado en 1973 a modo de “quince ataques a la idea que el mundo se hace acerca de sí mismo”. La última de esas acometidas, titulada “Estar en la Luna, o sobre las funciones de la mística y la magia”, le dedica varias páginas a “ese soplo de la Aurora que en la orgía psicodélica sube repetidamente a recrear el cuerpo entero de la frescura del Paraíso”.

Tras glosar distintas formas de “estar en la Luna” –los sueños, la locura, la pasión amorosa, el orgasmo, el suicidio– el filósofo se detiene a examinar la conciencia psicodélica. La experiencia del LSD, escribe, “realiza una negación de este mundo, y la realiza efectivamente: como que las estructuras más fundamentales de este mundo se derruían todas y se desleían, tiempo, causa, cosas, personas, nombres, el lenguaje…”. Su fenomenología lisérgica está plagada de axiomas sobre el tiempo, la lógica y la sintaxis, que van desplegándose con una poesía vibrante y luminosa. Son “esos racimos de gemas por las paredes, formándose en collares de colores por el aire”, o las palabras que “se van convirtiendo en piedras preciosas, como en hostias de púrpura o en ristras de zanahorias”.

“¿No estás viendo cómo las trampas del razonamiento y las faltas de sintaxis se convierten en sartas de colores y abren calles de gemas?”, interpela a su compañero. Al talante anárquico y negador de García Calvo le atraía de la experiencia psicodélica esa disgregación de la percepción y el sentido, la simultaneidad de espacios y lugares y la suspensión de la física y la lógica. La disolución del individuo, que se encuentra de pronto perdido a la intemperie: “¿Quién? A esa pregunta aquí no puede responderse”. Para el filósofo, el “núcleo” de la vivencia lisérgica es “la blasfemia contra la Causa”, puesto que “cualquier idea de relación causal se queda aquí ridícula y vergonzante”.

En aquella estancia en París, y junto a algunos de sus compañeros y tertulianos más cercanos, fundó la Comuna Antinacionalista Zamorana, un colectivo informal y clandestino que firmó tres perspicaces panfletos de crítica social. El Comunicado urgente contra el despilfarro (Pepitas de Calabaza, 2016) es sin duda el más sugerente y actual de todos ellos. Esta indagación en las miserias y servidumbres de la sociedad del bienestar, escrita cuando la revuelta de la juventud declinaba y el orden volvía a casas y a las calles, se detiene en “ese suntuoso regalo de los dioses que se llamaba el ácido lisérgico”, pero lo hace ya en pasado, como refiriéndose a un paraíso perdido.

Aquello “parecía que debía ser una riqueza tan clara y tan palpable que los corazones tenían fiesta y alimento para largo: pues sin duda que no se habían sentido nunca, por lo menos tan barato, delicias tan sin tasa y tan variadas como aquéllas, un placer al mismo tiempo de tan profundo reposo y tan vívida exaltación, las gracias y materialidad de los ensueños en medio de la más lúcida conciencia; y aún más, que se anulaba allí la división habitual entre tacto y visión, y según la lógica del buen amor, lo que tenía de placer tenía de enseñanza, y era un istruir deleitando hasta tal punto que en los propios tapices de gemas y de flores, en los propios alcázares de música y los vegetativos collares de palabras multicolores podías estar aprendiendo la vanidad del Tiempo, la relatividad de la lógica habitual, la verdad o la mentira de tu muerte (según que fuera un viaje malo o bueno) y tantas otras evidencias inestimables; y encima todavía, que, suprimiéndose en la vida cotidiana la alternancia y oposición entre el cansancio y el descanso, no sólo era aquello más vida que el más mórbido de los pecados imaginables, sino que salías de ello sin pecado ni penitencia, sin resaca ni fatiga, sino que era ello una bendición de salud para los miembros y las entrañas”.

Porque al final, qué remedio, “salías de ello”, regresabas a la Realidad: “Por aquel rincón ya vuelve el Tiempo, decrépito, sin fuerzas apenas para hacer mal, Inquisidor paralítico deslizándose en su sillón de ruedas”.

“El vacío lleva a la droga y la droga aumenta el vacío”

Una vez apagado el último rescoldo de los levantamientos sesenteros, cuando ya la marea se había apaciguado para dar paso a la monótona previsibilidad de una piscina de olas, las reflexiones de Agustín sobre las drogas cambiaron de tono. Para García Calvo, en esta nueva fase de restauración y euforia consumista, el uso de drogas ya no era una puerta abierta a la inteligencia, sino un triste consuelo a la alienación cotidiana. Las drogas habían funcionado, según el filósofo, como “uno de los modos de reintegración al Orden del pronunciamiento estudiantil”.

A eso hay que añadirle que la heroína –la “droga heroica,”, los “orgasmos de jeringa”– ocasionó “desastres entre amigos y hasta muertes”. Del grupo de los Ácratas, los estudiantes y discípulos de Agustín que participaron en los desórdenes del 67-68, al menos cuatro murieron en los años siguientes por causas derivadas del consumo de heroína (SIDA, sobredosis), y otra más, tras intentar suicidarse durante un colocón de LSD y anfetaminas, se hizo seguidora de un gurú hinduista.

Esta idea de que la heroína había contribuido al amansamiento de las ansias rebeldes acompañó a Agustín hasta el final de sus días. Cabe aclarar que no cayó nunca en el discurso conspiratorio, tan caro a la izquierda abertzale, que imaginaba una confabulación policial y gubernamental para introducir la droga en los barrios obreros. El filósofo, más astuto que los gudaris, veía la expansión de la heroína como una expresión más del nuevo signo de los tiempos: el vacío y la desilusión que sucedieron a la gran alegría de los 60 dieron lugar a la dedicación a la droga. Lo explicaba así en un artículo publicado en La Razón en abril de 2011:

“Es el aburrimiento de la vida ordenada, el tiempo vacío, lo que invita a las drogas, no ya para diversión, sino más: gracias al deshilvanamiento de las ataduras (‘los nervios’) que la química consigue se vive más, de veras, se descubren sensaciones que bajo el régimen estaban agarrotadas; y luego, al volver a la normalidad, la hacen sentir más vacía y mísera. O sea, que el vacío lleva a la droga y la droga aumenta el vacío hasta el casi todo”.

Durante más de una década, la última de su vida, Agustín mantuvo una tertulia política semanal en el Ateneo de Madrid. Las dos que se celebraron justo antes del 15-M, un movimiento que tuvo las simpatías del filósofo por su irreverencia e imprevisibilidad, trataron justamente sobre las drogas. Allí rememoró como, ya a comienzos de los 70, empezó a escuchar a muchos a su alrededor encarecerle las drogas como “una especie de camino hacia el Paraíso”. Apareció entonces toda “una mística” en torno a ellas, que a él se le antojó siempre “vana o frívola”. Los convencidos le respondían entonces “como cualquier otro creyente: ¡es que tú no tienes la experiencia!”. Para Agustín, “la promesa de la droga” no era sino una vía comercial como cualquier otra para evadirse del tedio del Orden: “Se aplaca la desilusión comprando una mercancía que te permite acceder a la experiencia”.

"Al talante anárquico y negador de García Calvo le atraía de la experiencia psicodélica esa disgregación de la percepción y el sentido, la simultaneidad de espacios y lugares y la suspensión de la física y la lógica"

Uno de los motivos más recurrentes en su crítica a la idolatría drogota era su conversión en una práctica consumista de lo más convencional: reglada, abstracta, predecible. Esta impresión aparece ya en el Comunicado urgente contra el despilfarro, que no en vano es una demoledora reprobación de la sociedad del consumo y la mercancía. Allí se lee que “lo más notable en esta historia contemporánea de las drogas es que la bendición y peligro de placer verdadero y gratuito que en ese regalo había se ha eliminado sobre todo por sometimiento a la idea de superación (la del ‘más blanco todavía’) tomada de los procesos comerciales: en efecto, lo que han hecho muchos de los afortunados usuarios del mágico producto es dejar que la idea astracta de ‘drogarse’ se sobreponga a todas las visiones más palpables”.

Toda esta abstracción, este vaciamiento de la vivencia de la droga, para Agustín “está representado en la naturaleza misma de las esperiencias que los pinchazos de las drogas heróicas proporcionan”. Muy lejos de las “riquezas palpables suntuosas y duraderas”, de “la abundancia de visiones y descubrimientos metafísicos” propios del LSD, la moda de la heroína no proporcionaba sino “una esperiencia que se acerca a no ser estrictamente esperiencia de nada”.

La ebriedad heroinómana no es más que “un flash, como dicen, de una intensidad momentánea bárbara y fascista, seguido de un bienestar y calorcillo, más bien vacío y anestésico (…) sensación estrema y pura, ese relámpago sin visión, se acerca a ser la mirada cegadora del Dios de los Ejércitos, tiene todo su atractivo en la intimación de muerte repentina que contiene (no olvidéis que de todo fascismo “Viva la muerte” es la voz de orden)”. Después, otra vez, el vacío. Y vuelta a empezar.

Agustín hubiese suscrito casi seguro aquello de Walter Benjamin sobre la necesidad de “ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución”. Pero no cualquier ebriedad es fértil para la revuelta. No desde luego la ebriedad que embota los sentidos y el entendimiento, ni la ebriedad reglamentada por los ciclos de producción y consumo, de trabajo y de ocio. Él pensaba que “cuando Dioniso ebrio invade por ventura la Tierra un martes o un miércoles cualquiera, puede que su invasión perturbe el orden de la Tierra; mas cuando el sábado Dioniso ebrio se evade hacia las Indias ignoradas, es cuando en la evasión y Dioniso mismo con sus Indias quedan comprendidos dentro de la Tierra conocida”. Si no podía bailar con lo desconocido no era su ebriedad, ni tampoco su revolución.