¡Que levante la mano a quien le hayan echado de su propia fiesta! Vaya. Sí, a todos nos ha pasado alguna vez. Una noche tonta la tiene cualquiera. Ahora bien, que levante la mano a quien le hayan echado no una, sino dos veces de su juerga particular, y que, encima, le hayan dado la patada en el culo dos de sus mayores ídolos… Ya no veo tantas manos alzadas, ¿eh, listillos y listillas? Formados en Nottingham (la ciudad de Robin Hood) durante el Segundo Verano del Amor, en 1989, el colectivo DiY fue uno de los primeros sound systems ingleses de música electrónica, adalides de la generación rave y el movimiento free party más salvaje, anárquico, majareta y hedonista (a la par que políticamente coherente) de que se tenga memoria (y ya es difícil recordar algo de aquellos nebulosos años de fiesta sin fin). Montaron una noche en The Haçienda, la mitiquérrima sala de aquel ‘Madchester’ donde se iniciaron en el sound of acid. Tuvieron la lista de invitados más kilométrica de la historia y a todos ellos, sin excepción, los pillaron allí poniéndose como una versión hooliganesca de Las Grecas. Tony Wilson y Peter Hook (ya saben, el capo de Factory y el bajista de New Order) les pusieron personalmente de patitas en la calle. “Sí, nos expulsaron en masa de The Haçienda en nuestra propia noche”, me cuenta Harry Harrison (Bolton, Gran Mánchester, 1966), uno de los fundadores de DiY y autor de un reciente libro sobre la historia del grupo de fiesteros. “Conocíamos al gerente y organizamos la primera noche un viernes. Llevamos un autocar lleno de gente de Nottingham que, por desgracia, no respetó en absoluto la estricta política de drogas del club. Uno a uno, nos fueron echando y al final nos quedamos todos fuera, en la puerta, coreando ‘¡Wilson es un gilipollas, que le den a The Haçienda!’. Aun y así nos volvieron a invitar y ocurrió más o menos lo mismo [en esta ocasión, además, destrozaron la sala VIP]. El jefe de seguridad me dijo que nuestro grupo era ‘peor que los Happy Mondays’. Que ya es decir. Pero Tony Wilson, años después, iría aun más lejos, calificándolos –con una mezcla de inquina y admiración– como “culturalmente, la gente más peligrosa del Reino Unido”.

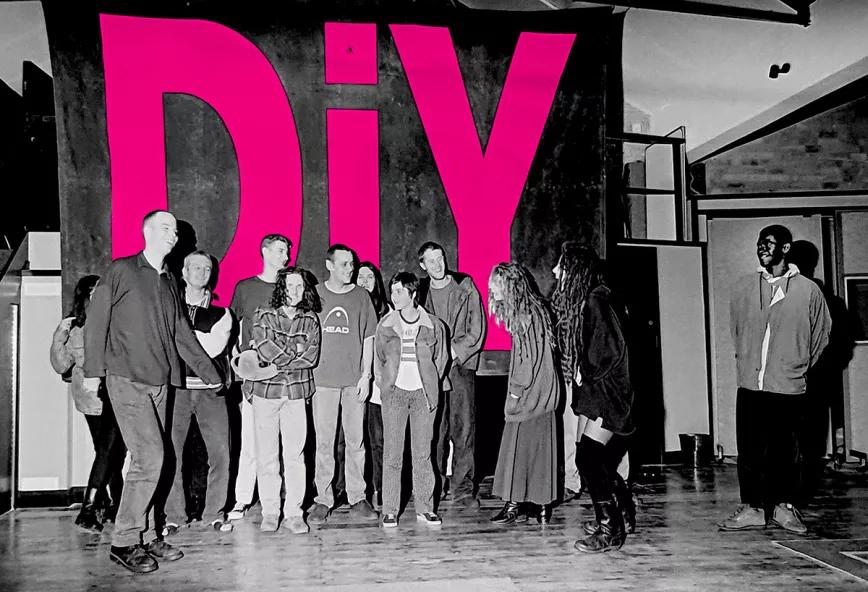

Fiesta Acid House, 1991.

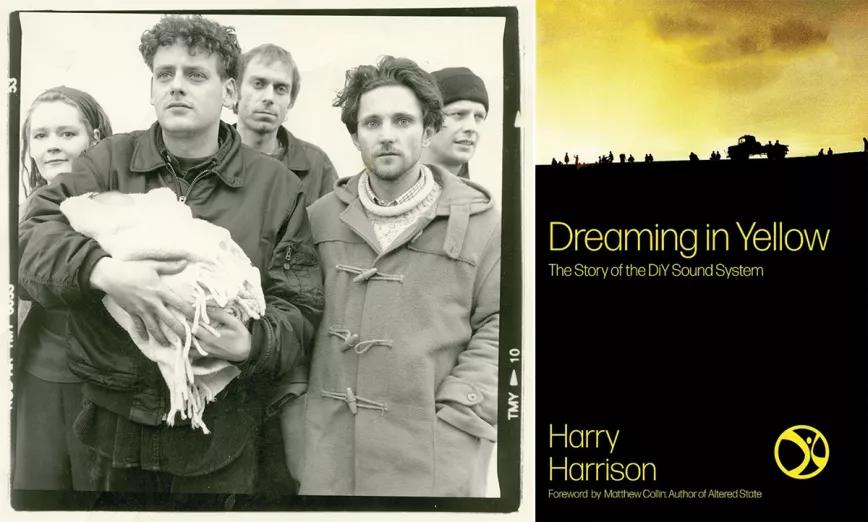

Foto extraída del Libro-EP Portraits of Anarchists, con música de Chumbawamba. De izquierda a derecha, DJ Emma, Harrison con su primer hijo, Simon DK (fallecido en julio de 2023), Pete Woosh (fallecido en octubre de 2020) y Digs (hoy conocida como Grace Sands), en 1997. Arriba, portada de la edición original de Velocity Press. Pronto en las mejores librerías la traducción de Colectivo Bruxista.

Dreaming in Yellow es el compendio de memorias supervivientes de ese Auschwitz para las neuronas que fueron los últimos años 80 hasta mediados de los 90

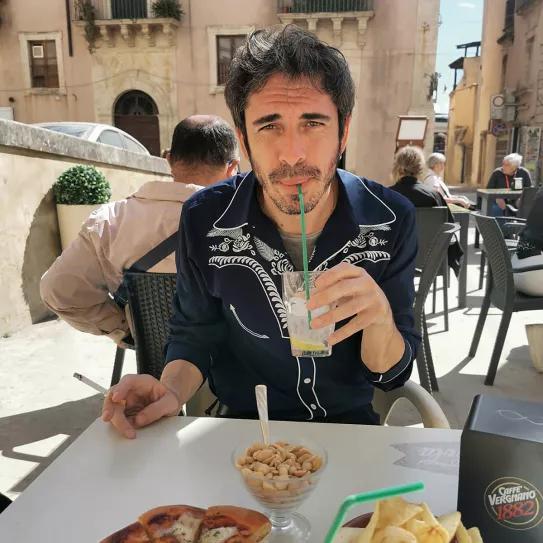

Quien fuera juerguista contumaz y calavera irredento, Harry Harrison, es hoy un apacible padre de familia que responde a mi retahíla de preguntas mientras acaricia a su perro desde su granja en Gales, en donde se dedica a asesorar a gente con problemas de abuso (algo que conoce bien). “Drogas, ¿eh? Sí, hubo claramente una ruptura con la generación anterior en cuanto a algunas drogas específicas, pero también mucha continuación. El éxtasis era claramente una droga nueva a finales de los 80 y funcionaba a la perfección con los sonidos sintéticos de la música house, igualmente nuevos, que llegaban de Estados Unidos. Sin embargo, también existía un paralelismo directo con los años sesenta, sobre todo en lo que respecta a los movimientos sociales, es decir, las reuniones en los campos y los festivales, además de la continuación del consumo de ‘viejas’ drogas como el cannabis, el speed o el ácido. No, las drogas de diseño no condujeron a la música electrónica, ni al revés, en mi opinión. Los pioneros de la música electrónica, como Kraftwerk, solían rechazar las drogas. Mi teoría es que surgieron al mismo tiempo, por coincidencia o quizás sincronía. DiY y nuestro equipo nos metimos de todo a lo largo del tiempo. Hubo mucha diversión, pero también muchas bajas. Las primeras pastillas sí las recuerdo: New Yorkers, Doves, Rhubarb + Custards, etc. Todo se volvió un poco más confuso a partir de 1992. La ketamina apareció por primera vez en 1991 y durante un par de años fue una rareza, pero luego explotó”.

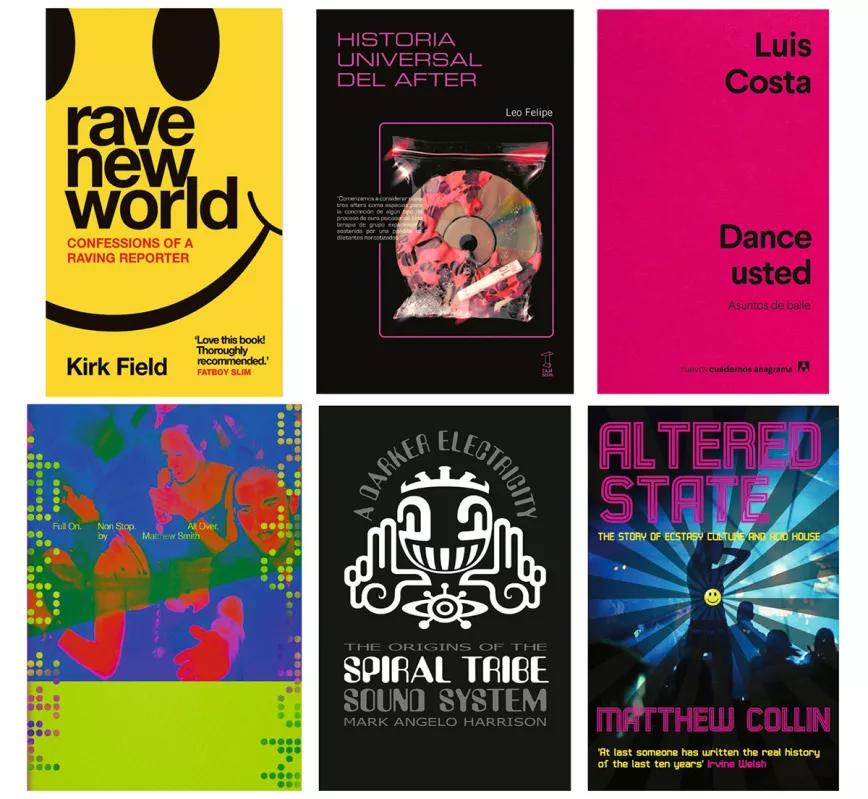

Rave New World. Confessions of a raving reporter (Kirk Field. Nine Eight Books, 2023). Historia universal del after (Leo Felipe. Caja Negra, 2022). Dance usted (Luis Costa. Anagrama, 2022). Full On, Non Stop, All Over (Matthew Smith. TRIP Publishing, 2021). A Darker Electricity: The Origins of the Spiral Tribe Sound System (Mark Angelo Harrison. Velocity Press, 2023). Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House (Matthew Collin. Serpent’s Tail, 1997).

Dreaming in Yellow: The Story of the DiY Sound System (Harry Harrison. Velocity Press, 2023) llegará a nuestras librerías el 4 de diciembre bajo el título Derecho a la fiesta: La historia del DiY Sound System –con prólogo del DJ y periodista barcelonés Luis Costa– de la mano, cómo no, del Colectivo Bruxista, el grupo más parrandero del panorama editorial patrio. Se trata de un compendio de memorias supervivientes de ese Auschwitz de las neuronas que fueron los últimos años 80 hasta mediados de los 90. Harrison nos devuelve en sus páginas a la génesis y expansión del colectivo DiY, una época de exploración contracultural utópica y hedonista que, pese a los consabidos peligros de la nostalgia, podría ayudarnos a reimaginar las expresiones pop del capitalismo de nuevo cuño, la brandalización, el corporativismo tecnológico y macrofestivalero en que vivimos inmersos hoy. Un artefacto rave revival que viene a sumarse a la juerga libresca y cinematográfica que desde hace un par de años viene reivindicando el acervo de la música electrónica y del quemar suela, en general, ya sea en la pista de una discoteca o en la grava del monte.

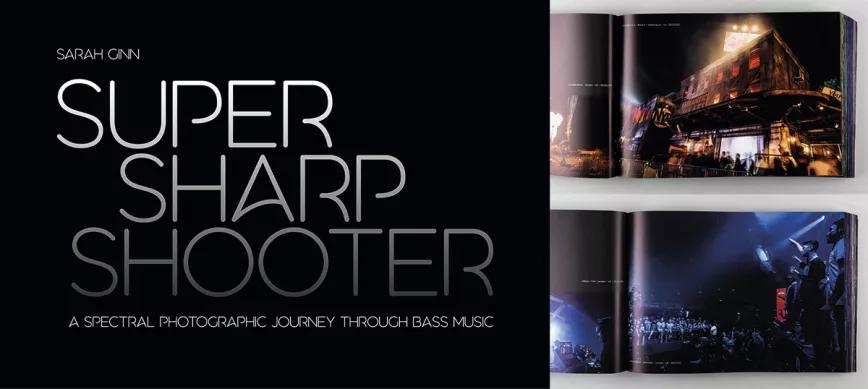

Super Sharp Shooter (Sarah Ginn, 2023).

Agárrense fuerte: A Darker Electricity: The Origins of the Spiral Tribe Sound System (Mark Angelo Harrison, 2023), Historia universal del after (Leo Felipe, 2022), Dance usted (Luis Costa, 2022) Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House (de 1997 pero reeditado recientemente), Full On, Non Stop, All Over (libro fotográfico de Matthew Smith, de 2021, que documenta la cultura rave del Reino Unido de principios de los años 00), otro de fotografía documental sobre clubs y festivales británicos, Super Sharp Shooter (Sarah Ginn, 2023), y el más periodísticamente gonzo, Rave New World. Confessions of a raving reporter (Kirk Field, 2023)… Por lo que corresponde a películas documentales, en la actualidad se pasean por las pantallas festivaleras Free Party: A Folk History (Aaron Tinder, 2023), que narra la evolución del movimiento de las fiestas libres en el Reino Unido, y F[R]EE (Alessandro Ugo, 2023) que hace lo propio con la escena free tekno continental. Pero para entender, aquí y ahora, este fenómeno que con tanto empeño vuelve al candelero, vaya por delante un somero repaso histórico del asunto. Rave On (Hallelujah).

El sonido ácido en la era Thatcher

Fotografía de prensa de DiY, 1993.

Los nómadas aportaron carpas, generadores y conocimientos sobre los lugares de la campiña a los que llevar los fiestones. DiY, por su parte, aportó los Technics y las melodías. Las drogas y las ganas de pasarlo bien, corrían a mansalva por gentileza de todos

La siguiente secuencia de hechos podría montarse por cortes en los créditos de apertura de This Is England '86: los tres leones llegan a cuartos de final de la copa del mundo donde, por primera vez desde la Guerra de las Malvinas, se enfrentan a Argentina; el gobierno conservador aplasta brutalmente a los mineros en huelga; un basto paisaje de fábricas y almacenes abandonados por la estrategia tatcherista de desindustrialización del país y la tasa de paro alcanzando récords históricos mientras la primera ministra ratifica que “la sociedad no existe”. Y al mismo tiempo, cabezas cada vez menos rapadas (el wedge haircut las ha reemplazado), casas okupas, locales alternativos y un subsuelo bien abonado gracias a la juventud subsidiaria del cheque estatal que invierte su tiempo y escaso dinero en organizar actividades benéficas para los mineros, montar bandas, aprender a tocar, pinchar discos, consumir muchas drogas y organizar fiestas muy locas. Es en este batiburrillo social, recreativo y político cuando, en un vuelo sin escalas procedente de Chicago, el acid house aterriza en el Reino Unido.

En 1987, al tiempo que los chicagüenses Phuture sacaban a la luz el fundacional single Acid Tracks, el Shoom abría sus puertas en Londres. Fue uno de los primeros clubs entre cuyos chorros de humo criogénico se bailó este tipo de música en Inglaterra. The Haçienda contaba con unos pocos años más de veteranía, pero los sonidos ásperos del Roland TB-303 irrumpieron en la pista mancuniana al alimón que en la capital. Y tres cuartos de lo mismo pasó en el Trip, en el West End, y en otras salas como el Garage, en Nottingham, en cuyas sesiones se iniciarían los futuros miembros de DiY. Entre estas discotecas tan lejanas entre sí suele situarse el kilómetro cero del llamado Segundo Verano del Amor, un lluvioso estío propiciado por el hecho de que ciertos hinchas del fútbol –los perry boys y aledaños– cambiaran las gradas por la pista de baile, el alcohol por el éxtasis –el “E”– y les diera, con ello, más por abrazar que por hostiar al prójimo en la disco, fuera cual fuere su equipo. Comenzaba un fenómeno de corte pacifista y hedonista que quiso compararse con el Verano del Amor californiano de 1967, tanto por la sensación de despiporre general como por el rescate de prendas de ropa del armario de los padres, hábitos sexuales y concordancias psicodélicas, y cuyas reverberaciones comerciales correrían como la pólvora hasta los rincones más esquinados del planeta. Los que empiecen a contar años recordarán como el alegre smiley se convirtió en un icono hastaenlosopesco, multiplicándose exponencialmente a través de chapas, gorras, pulseras, camisetas, videojuegos para Spectrum y Amstrad (el Toy Acid Game)… ¡Si hasta la Superpop regaló aquí casetes de mezclas de acid house llenos de “UH-YEAHS” y sampleos del “This is a new style of music”!

Sistema de sonido DiY completo.

Sin embargo, de casta le viene al galgo (o al bulldog), y al cerrar los clubs a una hora tan inconcebiblemente temprana como las 2 de la madrugada, la chavalada que había abandonado los campos de fútbol, a la salida, se echaban a las calles berreando, sacudiendo las mandíbulas y bailando sanvíticamente sobre los coches. A los tabloides como el Sun o el Mirror se les hacía el culo Pepsi Cola con la espiral de vicio en que se había sumergido la juventud británica, y las autoridades impusieron restricciones draconianas a las discotecas, haciendo cada vez más complicada la programación de eventos entre las cuatro paredes de una sala convencional. Resultado: porteros con mala leche, precios totalmente disparatados, horarios irracionalmente inflexibles, música rigurosamente filtrada y carteles advirtiendo que a cualquiera que pillasen consumiendo drogas lo entregarían a la policía. La solución adoptada por los que no estaban dispuestos a renunciar a su derecho a la diversión tan fácilmente es fácil de deducir: empaparse del espíritu ibicenco que algunos DJ conocían de primera mano, montar raves (un vocablo tomado de la comunidad negra, que se refería así a sus propias fiestas marginales) al aire libre o en naves industriales y almacenes fuera del alcance de la ley, a veces ejerciendo una competencia directa con los clubs (como las organizadas, a un tiro de piedra del Shoom, por Revolution In Progress (RIP)), otras favoreciendo el peregrinaje al extrarradio (las montadas por Orbital, banda cuyo nombre tomó prestado de la autopista de circunvalación del área metropolitana de Londres donde las fiestas surgían como setas cada fin de semana, la London Orbital o M25; o las primeras Warehouse Parties, llamadas así en honor al club de Chicago que fuera cuna del house, organizadas en el norte por Hedonism), o bien directamente a campo abierto (Sunrise, la macrojuerga organizada por Tony Colston-Hayter, un avispado promotor underground del que hablaremos más adelante, que llegó a congregar a millares de almas danzantes)… Hasta que la caza mediática habría de llegar también a esos recónditos e improvisados lugares a raíz de la primera muerte documentada por consumo de éxtasis en una rave, seguida por otra, a escasas semanas de distancia, en The Haçienda. El gobierno procedió entonces a constituir ad hoc una brigada policial encargada de reprimir las raves, la Pay Party Unit. No se daban cuenta –o sí– de que, pese a los riesgos, lo cierto es que la llamada “droga del amor”, amalgamada con los mantras del sonido ácido, era una substancia placebo perfecta bajo la cual podía refugiarse la juventud en una época de damas de hierro y vacas flacas.

72 Hour Free Party People

Cookie y Harry en la fiesta de Nochevieja del 1992.

Irónicamente, el modelo de entrepreneur, tan promovido por Margaret Thatcher, encajaba como un guante con el carácter de algunos promotores de fiestas ilegales. Tal era el caso del antemencionado Tony Colston-Hayter, lo más homologable a un yuppie que dio aquella escena (en la que, por otra parte, no faltaron niños bien montando raves en las extensas propiedades de sus padres), amén del tipo que puso de moda el teléfono móvil (aquellos Motorola tochos como cajas de zapatos y caros como órganos de la vista) entre los ravers más acaudalados. Una herramienta muy cómoda para enterarse, a último momento, de la ubicación de los saraos.

No se daban cuenta –o sí– de que, pese a los riesgos, lo cierto es que la llamada “droga del amor”, amalgamada con los mantras del sonido ácido, era una substancia placebo perfecta bajo la cual podía refugiarse la juventud en una época de damas de hierro y vacas flacas

En las antípodas de esos ladinos empresarios del subsuelo que aprovechaban para hacer de aquella secuela del Verano del amor su agosto particular, se hallaban gente como Harry Harrison, Simon DK, Jack, Emma, Digs y Woosh, el núcleo fundador de Dreaming in Yellow, un grupo de amigos iniciados en el anarco-punk que habían estrechado lazos en la escena house de Nottingham, curtidos –y expulsados a patadas, como han tenido oportunidad de leer al comienzo del artículo– en el mejor club de Mánchester y cada vez más desilusionados con las fiestas londinenses alrededor de la M25. Así que optaron por liarse la manta a la cabeza y hacerlo ellos mismos, y, si hay un nombre que encierre esa ética, ese es DiY (Do it Yourself). De modo que juntaron sus ahorrillos para comprar un Black Box y, en noviembre de 1989, comenzaron a pasear su flamante sound system por los suburbios del centro de Londres. Eso hasta que se toparon con un grupo de new age travellers, o sea, gutter punks ambulantes que dedicaban su vida a viajar de festival en festival. A partir de entonces, los nómadas aportaron carpas, generadores y conocimientos sobre los lugares de la campiña a los que llevar los fiestones. DiY, por su parte, aportó los Technics y las melodías. Las drogas y las ganas de pasarlo bien, corrían a mansalva por gentileza de todos.

Festival gratuito de Chipping Sodbury, 1991.

“Lo que más me enorgullece es que éramos un colectivo”, se ufana Harrison reanudando la conversación. “En nuestras pinchadas todo el mundo cobraba 75 libras, con una prima de 20 libras si tenías hijos. Todos recibían lo mismo, el iluminador, el técnico de sonido, los DJs… y si no les gustaba podían irse a la mierda y pinchar en otro sitio. Teníamos nuestros DJs estrella, pero todos cargaban con el equipo al final de la noche”. Mientras que el “divide y vencerás” thatcherista trataba de reducir la vida cívica a la atomización entre trabajadores dóciles y consumidores obedientes, DiY se embriagó con la promesa de una conexión impulsada por las cualidades empatógenas del éxtasis y las sociales del baile. “Cuando muchos otros se estaban aprovechando de la explosión de las raves y las estaban convirtiendo en una mierda, organizamos una fiesta de Nochevieja cerca de Bath en 1992-93, y llegó un montón de gente cabreada de una fiesta Fantazia que se celebraba al final de la calle, por la que les habían cobrado 50 libras y que no tenía nada que envidiar a nuestra fiesta gratuita, decían. Si no pagas, no te pueden timar”.

Era una visión muy Emma Goldman de la insurrección (ya saben: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”). “Era una especie de Situacionismo amplificado” –sigue Harry– “que remitía a las Zonas Autónomas Temporales y al escapismo químico de los años sesenta. Al igual que los dadaístas y los situacionistas, pensábamos que la política convencional había agotado su ciclo y que solo enfrentándonos al statu quo de formas nuevas podríamos cambiar las cosas. Creíamos en la ideología tácita de la liberación a través de la diversión. Y seguimos creyendo”. Clubbers, baggies, casuals, groovers, new age travellers, ravers, crusties, okupas, gutter punks, indie kids, neohippies… Todos se sumaron a la fiesta y los miembros del colectivo se contaron rápidamente por centenares. ¿Cómo coño conseguisteis que todas esas tribus tan diferentes acudieran a bailar frente a unos mismos altavoces? “En mi opinión, uno de los temas recurrentes y creo que el logro duradero de DiY fue reunir y unir a todos estos subcultos dispares y más. Aunque al principio estos grupos solían ser hostiles entre sí o al menos recelosos, la música y el ambiente derribaron esas barreras. Nos sentíamos parte de algo, aunque no tuviera nombre. “Free Party People” era probablemente lo más parecido, pero teníamos algo en común con todas esas subculturas que mencionas”.

DiY Free Party, 1992.

En 1990, el incipiente grupo de parranderos libres se dirigió con sus equipos, sus maletas y su bien surtida apoteca móvil a Glastonbury, en donde desde la edición anterior habían comenzado a colarse sistemas de sonido no autorizados al recinto del festival, rivalizando en asistencia con los escenarios oficiales; manteniendo un volumen atronador, sin descanso, durante días. Los Happy Mondays y Bill Drummond, de KLF, se dejaron caer por la carpa de DiY, donde el colectivo causó furor al mezclar bases de acid house con temas de John Coltrane, Public Enemy o Grandmaster Flash. Cuentan que el fin de semana terminó con Bez bailando con sus sempiternos ojos desorbitados junto a un pony al amanecer, vestido únicamente con unas botas de agua amarillas. La buena o mala fama de los de Nottingham comenzó a extenderse a partir de aquello a lo largo y ancho de la isla lluviosa. Durante los tres años siguientes se dedicaron a organizar las fiestas más sonadas, a montar sellos discográficos con los que publicar sus propios discos y a programar fiestas gratuitas en clubs urbanos. Para entonces, la policía había puesto en marcha la Pay Party Unit y los tabloides buscaban una portada con otro Tony Colston-Hayter que cargase con una Samsonite llena de billetes de cinco libras. No tenían ni pajolera idea de por qué algunos lo hacían gratis y qué puñetero sentido tenía todo aquello.

Un grupo de travellers se encara a la Pay Party Unit, la unidad policial encargada de cortar el rollo.

Castelmorton fue el Woodstock de nuestra generación

El punto álgido fue el festival de Castlemorton Common, celebrado en 1992 y organizado por la Free Party People, macro-organización bajo cuyas carpas se aglutinaban sound systems afines –aunque de sensibilidades musicales dispares– como DiY o Spiral Tribe, y al que peregrinaron unas 35.000 personas con ganas de pasárselo pirata durante días. “Fue el Woodstock de nuestra generación”, dice Harrison. Lo malo es que también fue su Altamont generacional, ya que la asistencia masiva y algunos incidentes aislados fueron la escusa del gobierno para aumentar la presión legislativa que culminaría, un par de años después, en la Criminal Justice and Public Order Act, una infame –a la par que hilarante– ley, vigente a día de hoy, que ha pasado a la historia por incluir una torpe definición de aquello que penalizaba: “la sucesión de ritmos repetitivos”. Fue el canto del cisne del movimiento free party, que a partir de entonces trasladó sus fiestas, por un lado del charco, a San Francisco, y por otro, al continente, sobretodo a Holanda, Francia, Alemania y España. También a otra isla con un extenso currículo en eso de las fiestas al aire libre: Ibiza.

Carteles de una fiesta DiY en la discoteca Summum, en los muros de Sant Antoni de Portmany, Ibiza.

“En los años ochenta (¡cuando éramos jóvenes!) hicimos autostop y recorrimos España en coche muchas veces. Nos fascinaba el sindicato anarquista CNT y la Guerra Civil española. Pero nuestra relación con España fue sobre todo con Ibiza, que visitamos por primera vez en 1991 y luego muchas veces más a lo largo de los años. En los noventa nos hicimos grandes amigos de José Padilla en el Café del Mar, y pinchó para nosotros muchas veces en el Reino Unido. Teníamos una villa en Ibiza todos los veranos, del 93 al 97, normalmente llena con unas veinte personas, y tocábamos en Summum, Es Paradis, Amnesia, Pacha, Space, etc. Muchos de los nuestros se mudaron allí, han vivido allí desde entonces y sus hijos han crecido allí. También tocamos en Mallorca varias veces. Más tarde, Digs + Woosh pincharon muchas veces en el festival Sonar de Barcelona”, me cuenta Harry antes de responder a mi última pregunta y volver a sus quehaceres familiares: “¿Es significativo que mi libro se publique en España antes que en ningún otro país fuera de Inglaterra? ¡Eso espero!”.

En 1997, poco antes de que la sala que les había expulsado reiteradamente cerrara para siempre sus puertas, Harrison y los suyos volvieron (sin entrar al edificio, no vaya a ser) a The Haçienda para poner banda sonora a unas proyecciones bajo los arcos del ferrocarril que había enfrente, durante una serie de actos programados por el fundador de la sala y jefe Factory Records. Fue entonces cuando Tony Wilson, en el transcurso de una charla, los describió como “culturalmente, la gente más peligrosa del Reino Unido”. La amenaza, por supuesto, surgía del hecho que estos chalados hedonistas y felizmente politoxicómanos rechazaran por completo el afán de lucro.