Una abuela en bata de flores conduciendo una Chopper de cuyos extremos del manillar cuelgan sendas bolsas de la compra. Tres o cuatro rusos muy borrachos despellejando y ahumando un siluro de 85 kilos a orillas del río. Bandadas de flamencos. Matuteros. Una retroexcavodora cargada con toneladas de moluscos recién cocidos para servir, la pala a modo de bandeja gigante, el aperitivo de festa major. Caracoles-manzana, mosquitos-tigre, mejillones-cebra, ranas-toro. Narcolanchas con fardos de lo suyo surcando playas dunosas y largas, albuferas y arrozales. Un pueblo al que la gente del pueblo de al lado apoda “el Congo” por su urbanismo rupestre, las nucas tostadas de sus vecinos y lo asilvestrado de sus costumbres (el equipo de fútbol juega descalzo). El ayuntamiento del pueblo de al lado hace saber por megafonía que hoy se colgará un burro del campanario para que se coma la hierba crecida en los muros de la iglesia parroquial. Campings y barracas. Cañaverales y juncos. Arroz con cosas, suquet d’anguiles, pato y ortigas de mar rebozadas. Mucho speed y muchas pastis y mucha farlopa. Catalanes que hablan casi como valencianos y dicen: Xeic! Vols un tiret? Y en la carretera de Alcanar Platja, las ruinas de la discoteca Plató…

Rescato estampas de la fotogalería de mi memoria (vale, algunas las sé de oídas) para quien no haya tenido el placer de visitar la Catalunya del Sur; un paisaje y un paisanaje, digamos, peculiar e irremediablemente definido por el curso bajo del río que dio nombre a una marca de camiones y tractores. El Ebro funciona aquí como la línea Mason-Dixon que separaría el Norte (del que bebe la mayor parte del relato oficial gastronómico-estético-político-cultural) de la Cataluña Confederada (la de los temporeros, las centrales nucleares y el turismo de borrachera) en una eventual guerra civil catalana como la vaticinada por Valero Sanmartí en Los del sud us matarem a tots (Editorial Males Herbes, 2016). Limítrofe con la provincia de Castellón, las denominadas Terres de l’Ebre son tanto el hábitat que forja el carácter como la zona de descenso (y a la vez pista de despegue) de los jóvenes protagonistas de Aquí abajo (Colectivo Bruxista, 2025) en sus findesemanales incursiones a la levantina Ruta del Bakalao. Se trata de la traducción al castellano (a cargo de Gala Sicart Olavide) de Aquí baix (L’Altra, 2024), la segunda novela de Laia Viñas (Xerta, 1997), autora en ascenso entre las nuevas voces de la literatura catalana desde que ganó el premio Documenta con Les closques (L’Altra, 2021).

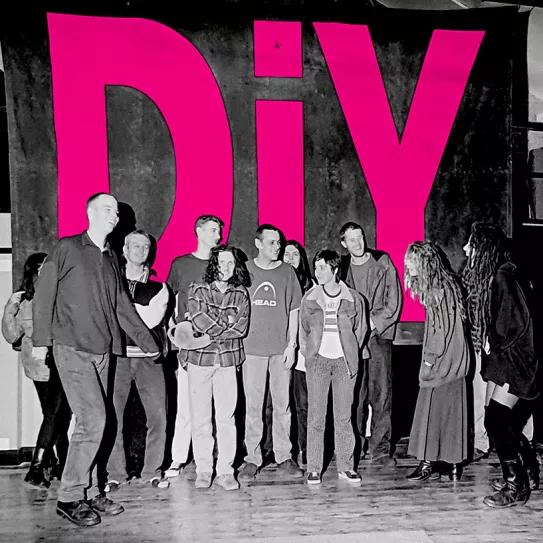

Cubierta de la edición castellano (Colectivo Bruxista, 2025) y en catalán (L’Altra Editorial, 2024) de la novela de Laia Viñas.

Joan Manuel Oleaque fue el primero en descender a los infiernos, hace ya un par de décadas, para liberar los demonios populares y pánicos morales de la muy distorsionada Ruta Destroy para analizarla, relatarla y asumirla como lo que fue: un formidable fenómeno musical relacionado con la moda, el cómic y el diseño, amén de kilómetro cero del movimiento clubbing mundial, cuando Valencia se anticipó a Manchester, Chicago, Berlín, Londres e Ibiza. Uno de los puntos fuertes del seminal ensayo periodístico En èxtasi. Drogues, música màkina i ball (Ara llibres, 2004) –traducido luego como En éxtasis. El bakalao como contracultura en España (Barlin Libros, 2017)– fue el hecho de no racanear la importancia y centralidad que las drogas desempeñaron en el asunto. Otro, el destacar como una de sus mayores singularidades el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en el subsuelo de las ciudades antemencionadas, el underground de la Ruta fue básicamente rural. Los que llegaron progresivamente a congestionar en masa la carretera del Saler no fueron (o no solamente) los cuatro enteradillos de turno, sino aquellos “modernos de pueblo” que, teniendo raigambres humildes y vidas anodinas, buscaron conectarse con la vanguardia musical global en una concatenación de espacios que les permitían, de jueves a domingo, “ser alguien”, es decir, poseer una experiencia vital al más alto nivel: las discotecas (con sus párquines). Y es a esas pandillas de contumaces fiesteros y fiesteras de pueblo que, con una pirula en el bolsillo, le mantuvieron la mirada al amanecer con voluntad de elevación (y hasta de iluminación mística) a quienes Laia Viñas brinda con su libro el mejor homenaje posible: el de eternizarlos (sin nostalgia ni dictamen, con confraternidad genuina) a través de la ficción.

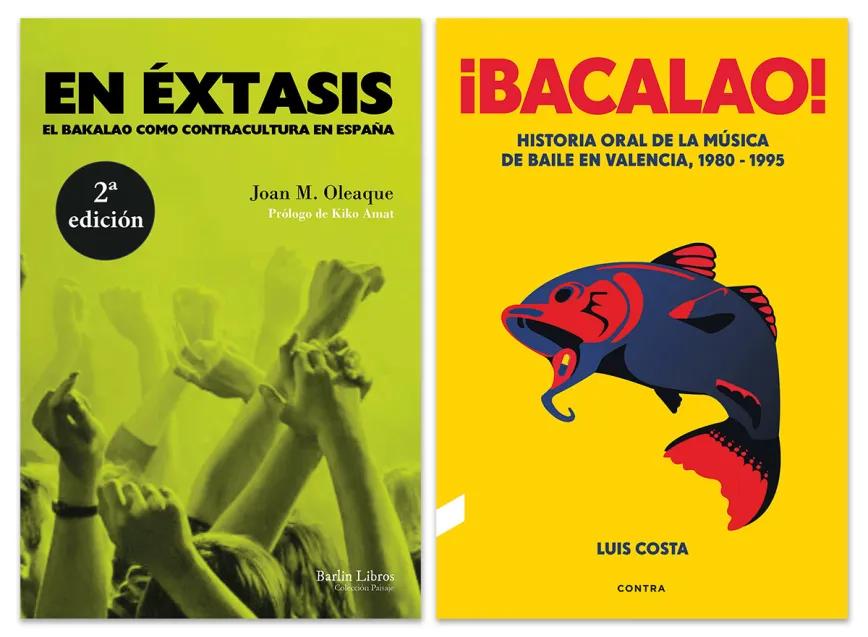

Edición en castellano de En éxtasis. El bakalao como contracultura en España, de Joan M. Oleaque (Barlin Libros, 2017) y ¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995, de Luis Costa (Contra, 2016).

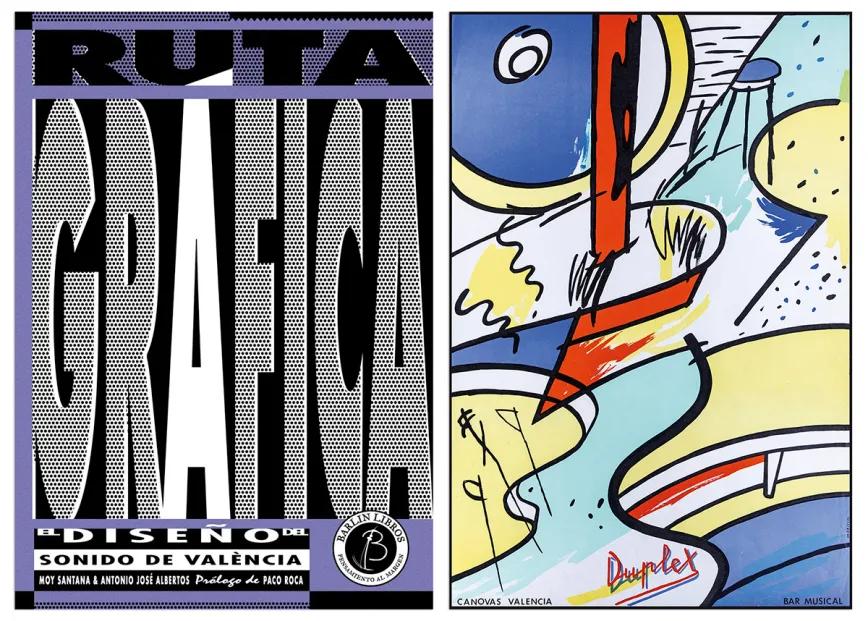

Laia Viñas nació un lustro después de certificarse la defunción de la Ruta, pero fuentes no le habrán faltado: al libro de Oleaque siguieron otros documentos no menos importantes como ¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995 (Luis Costa, 2016), Ruta gráfica: el diseño del sonido de València (Moy Santana, Antonio José Albertos, 2022) o Fiesta. Una tragicomedia sobre hedonismo, fin de semana y música de baile (Asier Ávila, 2024). La cantidad y calidad de estas obras evidencia que la cosa no se ha quedado en mera anécdota revivalista. Pero un fenómeno sociológico solo se asume en la cultura popular cuando aparecen ficciones que no necesitan explicarlo o contextualizarlo, sino que, simplemente, se sirven de él como un elemento inherente y asumido del mundo narrativo. Y obras de ficción con la Ruta como decorado –al margen de la muy notable serie de televisión La ruta (Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui, 2022)– había pocas o ninguna (me apetece citar Arcén, de Borja Prieto, libro de relatos vertebrados por la actual CV-500, que para nada se ambienta en la Ruta, aunque algún eco resuena).

La escritora Laia Viñas.

En todo caso, para hablar de referentes, de lo sagrado y lo profano, de norte y sur, de ensaimadas y de drogas (y de ensaimadas recubiertas de drogas), llamo a la novelista, quien responde amablemente a mis preguntas al otro lado del cable (es un decir), con el repicar del campanario de la iglesia de Xerta como música incidental. A unos cincuenta kilómetros más abajo siguen en pie las reliquias posmodernas de la discoteca Plató, en Alcanar Platja, el templo al que peregrinaban sus padres décadas atrás, y el incidente incitador de su historia:

Empecemos por el título: Aquí baix/Aquí abajo. En un pasaje hablas de “Arriba” en contraposición a “Abajo”, de lo espiritual frente a lo terrenal, las dos direcciones a las que se dirige la novela. También puede leerse como el viaje de Xerta a Valencia, de la distancia entre la sala superior junto a la cabina del DJ desde donde los protagonistas contemplan la pista de baile, el subidón y el bajón… ¿Se me escapa algo?

“La Ruta juega un papel importante en la historia, pero no es una novela sobre la Ruta.”

Como dices, en un parágrafo se explica un poco esta dualidad, esta especie de espiritualidad que, de alguna manera, buscan los personajes; y a la que llegan o casi llegan a través de la fiesta, de la comunidad que se hace en la fiesta, de la experiencia de pasarse tres días de fiesta y, evidentemente, también a través de las diferentes drogas que consumen cuando salen de fiesta. Y en contraposición está el “Aquí abajo” que es el mundo terrenal, su otra vida, la que va de lunes a viernes, cuando se levantan a las cinco o a las seis de la mañana para ir a currar a sus puestos de trabajo, que son, en su caso, trabajos no especializados, en ocasiones muy duros y no muy bien remunerados. La vida que llevan entre semana se retrata en los fragmentos más mundanos y cotidianos del libro. Y es esta contraposición entre lo que quieren o a dónde aspiran a llegar y la vida real, la que tenemos todos cuando nos acercamos a la edad adulta. Pero también hay otra lectura que se pierde un poco en la traducción del título al castellano: soy de un pueblo de Terres de l’Ebre, y los protagonistas viven en el Delta de l’Ebre, y aquí hay siempre la cosa esta de las comarcas del sur, por ser el sur de Cataluña. Nosotros mismos decimos que estamos “aquí baix”, aquí abajo, que es literalmente el título, porque geográficamente hablando estamos abajo del todo del país. Es una expresión que utilizamos muchísimo y que está súper integrada. Refiero un poco a estos dos significados.

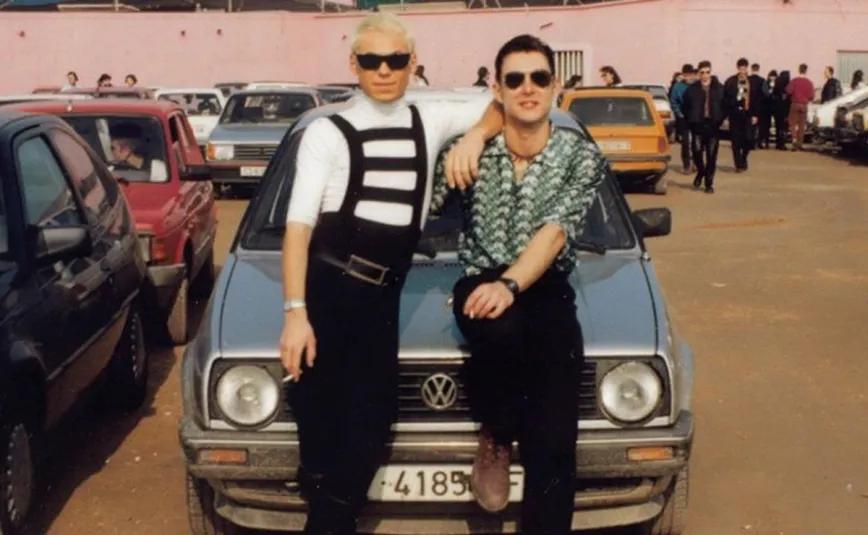

El “parkineo”, una nueva forma de entender la noche (y la mañana), indisociable de la Ruta.

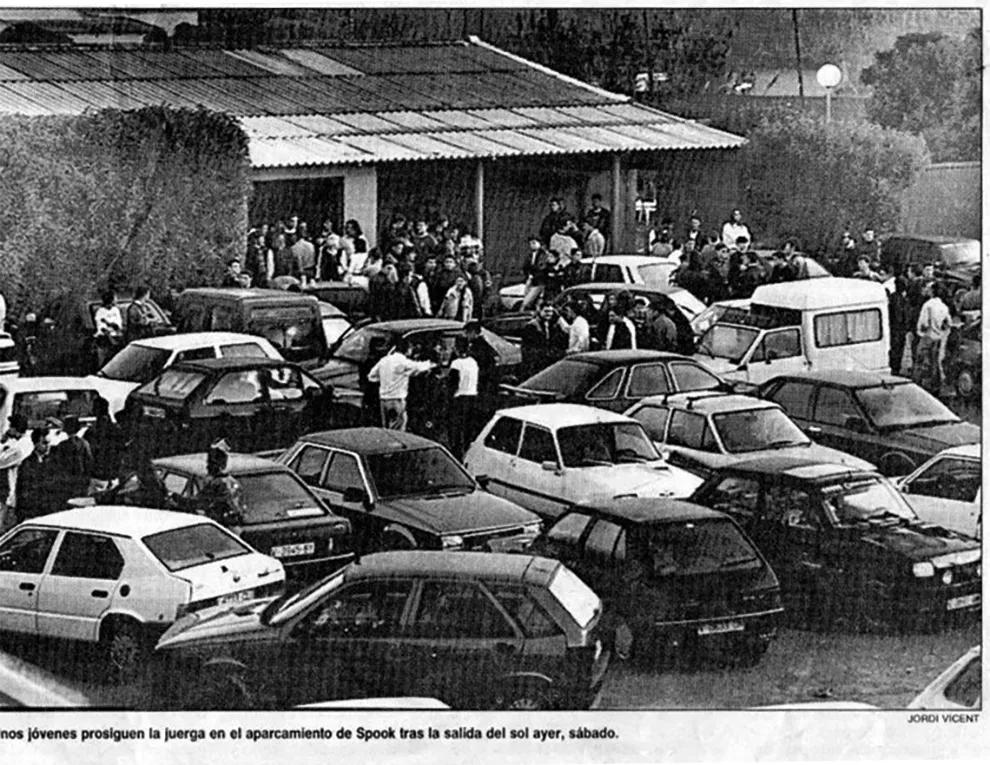

Tu relato se ambienta en la Ruta Destroy, un movimiento clubbing que pertenece a la generación de tus padres. De hecho, tengo entendido que son ellos los que aparecen en la foto de portada del original en catalán (en la versión en castellano aparecen después de la portadilla).

“Me lo he pasado muy bien experimentando con los viajes o los globos, las alucinaciones, incluso, que tiene la protagonista, pero he intentado que no fuera más allá de aquí”

Sí, son mis padres. La foto está tomada en el parking de la discoteca Plató, creemos que en 1994. La Ruta es un fenómeno contracultural cuando empieza que me parece fascinante. Aunque no me haya tocado por un tema generacional, sí es verdad que con la distancia de los años sigue siendo igualmente muy interesante; y cuando me puse a investigar un poco más sobre ella vi que lo era mucho más de lo que imaginaba. En Aquí abajo pasa todo a principios de los 90, en un momento en que la Ruta estaba ya masificada, prostituida, los medios le habían echado el ojo y se ocupaban de desprestigiarla a muchos niveles… Pero leyendo sobre sus inicios, sobre cómo empezó, me di cuenta de que era un movimiento aún más interesante de lo que yo tenía en mente. Me llamó mucho la atención cómo en Valencia, una ciudad donde no pasaba nada culturalmente increíble, que ha estado siempre a la sombra de Madrid o Barcelona, pues empieza a haber una “movida” muy interesante donde tiene cabida mucho tipo de gente muy diversa, y cómo va evolucionando hacia la Ruta Destroy, hasta esta imagen que tenemos más masificada o más marrullera. La evolución, porque al final es una década y pico, también habla mucho del fenómeno y de lo que significa morir de éxito. Yo siempre había estado interesada en ello, creo que como mucha gente de mi generación, porque hay mucha curiosidad hacia los 90, la época en que yo nací pero que no viví. Los últimos años ha habido un poco de revival noventero, sobre todo estético, y creo que empezamos a romantizar los 90 porque de alguna manera había ciertas libertades que hoy a lo mejor no tenemos… Se tendría que revisar si esas libertades lo eran realmente, o si eran positivas o no, pero sí es verdad que a primera impresión es una época muy distinta de la actual. Un ejemplo de ello es la Ruta, un fenómeno que sería imposible que hoy ocurriese de la misma manera en que ocurrió, por muchos factores. Entonces, bueno, empecé un poco a documentarme y buscar de lo que quería hablar, y me sirvió mucho para, de alguna manera, construir el telón de fondo de mi novela con este movimiento. Pero al final Aquí abajo es una novela que va de amistad y de un grupo de jóvenes que intentan encontrar su lugar en el mundo. La Ruta juega un papel importante en la historia, pero no es una novela sobre la Ruta. No es un libro periodístico. Si alguien tiene muchísimo interés en saber todos los detalles del movimiento, hay gente que lo explicaría mucho mejor, como Oleaque o Luis Costa, gente que la vivió o que tienen muchos más conocimientos que yo en cuanto a música. Yo solo quería coger toda esta curiosidad que me generaba la Ruta para tejer una historia de ficción. Últimamente están saliendo cosas muy guays, como la serie de La Ruta, pero no hay mucha historia ficcionada sobre este periodo, y eso que da mucho juego. Te da muchos inputs.

Mañaneo en el parking.

¿Cómo te documentaste? ¿Leíste libros sobre la ruta? ¿Entrevistaste a gente que la vivió de primera mano?

“No sé cuanta gente joven de ahora podría permitirse irse a Valencia cuatro días seguidos de fiesta, pagando cubatas, comidas, gasolina, drogas… ¿Quién se lo puede permitir?”

Sí, leí a Oleaque y a Luis Costa sobretodo, y luego intenté también empaparme de productos audiovisuales que reforzaran este relato que los medios hicieron a partir de finales de los 80 y primeros 90, esta cosa tan tremendista y casi demoníaca que envolvió a la Ruta, porque yo sabía que quería hablar de este último periodo en que todo va de capa caída. No hay tanto, al final, de la historia personal de mis padres o de gente con la que yo haya podido hablar. Obviamente, he hablado de esto con ellos y me han contado anécdotas y un poco como se organizaba el fin de semana o cómo ellos vivían, y me ha sido muy útil, pero tampoco quería hablar con gente y que eso de alguna manera me limitara a la hora de escribir y ficcionar e inventarme mi propia trama. Sabía que quería que los personajes no fueran reales, es decir, que fueran producto de mi imaginación, y sabía que quería hacerles hacer lo que a mí me viniera en gana. Y me lo he pasado superbién escribiendo este libro precisamente por esto, porque no me he ceñido a ningún testimonio y tampoco he intentado contar el movimiento a través de personajes, sino que he explicado la vida de estos personajes a través de sus experiencias en la Ruta. Y también hay muchos otros pasajes del libro en los que no están en la Ruta, sino en su pueblo tranquilamente o en la discoteca de su pueblo. No hay tanta cosa personal… Evidentemente, yo he salido de fiesta, o mis amigos han salido de fiesta, y te pasan cosas o te cuentan cosas, luego las exageras o las tergiversas, las cortas, las editas… Claro que hay un poco de mitología personal, pero los personajes y la trama tienen bastante autonomía. Es todo resultado de la ficción.

¿Pudiste hablar con tus padres abiertamente de drogas?

Sí, nunca ha sido un problema hacerlo, ni cuando empecé a salir de fiesta ni cuando llegó el momento. Siempre ha formado parte de la conversación el poder hablar de drogas, de alcohol, de fiesta, de la noche, de qué hacer, qué me han recomendado hacer y qué no… En mi casa no ha sido nunca un tema tabú nada de lo relacionado con la fiesta, al contrario. Y creo que esta relación que luego he tenido yo con la fiesta, que ha sido muy normal y muy saludable, me ha ayudado mucho a escribir este libro.

Vanguardia rural sosteniendo la mirada al amanecer con la guantera del Volkswagen Polo II bien surtida.

Hay descripciones muy vívidas del efecto de diversas drogas… ¿Experimentaste con ellas para escribir estos pasajes del libro?

¡Ja, ja, ja, ja! No, no hice ningún trabajo de campo expresamente. Sí tenía muy claro que las drogas y las sustancias eran temas que debían aparecer en un libro de la Ruta, que sería muy naíf no hacerlo. Entonces, me planteé mucho de qué manera hacerlo. Como está narrado en primera persona, sin que me obsesionara mucho el tema y más allá de la descripción de los momentos en que la protagonista o los protagonistas consumen y vemos qué les pasa a sus consciencias y a sus cuerpos por haberlas tomado, intento que no les pase nada muy bueno ni muy malo. Es decir, intento que sea simplemente algo que hacen debido al contexto en el que se encuentran, por la edad que tienen y por el estilo de vida que llevan, y me sirve para describir momentos sensoriales muy chulos en pasajes en los que me lo he pasado muy bien experimentando con los viajes o los globos, las alucinaciones, incluso, que tiene la protagonista, pero he intentado que no fuera más allá de aquí, no ser moralista, que no les pasasen cosas malas por tomar drogas, ni tampoco pintar el consumo como lo más de lo más o algo imprescindible para salir de fiesta. Simplemente creo que ellos hacen un uso recreativo de las drogas en ese preciso momento de sus vidas, y evidentemente eso puede llegar a desarrollar problemas luego, pero no es una de las líneas o una de las tramas que a mí me interesaba trabajar con este libro. Por tanto, he intentado que simplemente estén allí, y narrativamente me ha dado mucho juego, pero he intentado que no tuvieran una importancia central en la historia.

Cubierta de Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València de Antonio José Albertos (Barlin Libros, 2022), publicación que recupera el universo gráfico bakala y cartel de Mariscal para la discoteca Duplex (1981).

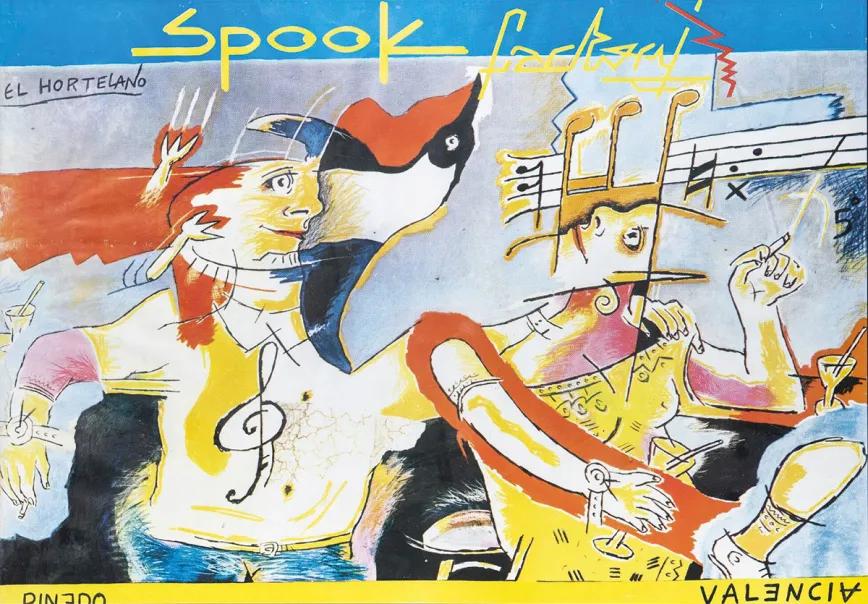

Diseño de El Hortelano para el club Spook (1988).

Durante este proceso de inmersión, ¿qué diferencias en cuanto al consumo y las formas de ocio detectas en el cambio generacional?

Uff… Es otra de las preguntas que ha salido mucho haciendo la promoción, y no tengo una respuesta clara. Hay cosas muy básicas, como las que han salido antes, esas aparentes libertades que no lo eran. De hecho, a menudo eran cosas negativas. Por ejemplo, no había aforo en las discotecas, no había apenas seguridad, no había controles de alcoholemia en las carreteras… Era un poco ancha es Castilla, y de alguna manera hacía posible que pasaran cosas como la Ruta, pero en muchos casos era una situación insostenible. No estoy para nada defendiendo esto, pero ha habido un cambio, y el mundo del ocio es, para bien o para mal, mucho más restrictivo. No sé, supongo que el tema económico también pesa mucho… No sé cuanta gente joven de ahora podría permitirse irse a Valencia cuatro días seguidos de fiesta, pagando cubatas, comidas, gasolina, drogas… ¿Quién se lo puede permitir? Salir de fiesta es mucho más caro que hace unos años, te clavan 15 euros por un cubata de garrafón y 9 por una botellita de agua. No sé hacia donde vamos, pero sí creo que la situación es insostenible. Te clavan dentro y no puedes hacer botellón en la calle, está todo absolutamente demonizado, la policía te para enseguida y te pone una multa en menos que canta un gallo… Se ha complicado un poco el tema de salir de fiesta en un club o una discoteca. Es verdad que hay alternativas, y que fuera de la ciudad la fiesta se vive diferente: hay colectivos que se autogestionan, fiestas populares, raves clandestinas y un montón de formas de divertirse.

¿Cuál es tu relación con las drogas? ¿Consumes habitualmente?

¡Prrrfff! (resopla)… Es evidente que las drogas forman parte de la vida de los adolescentes, te diría que desde prácticamente siempre. Estamos en general muy acostumbrados a ver alcohol en las mesas familiares en las reuniones, y luego aparecen otro tipo de sustancias, más cercanas o menos, pero siempre están un poco allí. Y es que el consumo de drogas está a la orden del día, se droga muchísima gente. Algunas personas hacen un uso recreativo, otras no. Hay muchos tipos de drogas y mucho tipo de usos y de consumo, y es algo que está siempre bastante presente. Pero la verdad es que en mi vida no lo está mucho. Quizá esto me haya dado la distancia suficiente para poder hablar de ello en el libro sin que me causara mucha obsesión o conflicto.

Yo a la gente de pueblo que conozco le gustan más las drogas y las discotecas que a un tonto una tiza.

“Marina, una de las protagonistas, es un personaje muy creyente, y a la vez consume drogas. Y cuando las consume, está doblemente cerca de Dios.”

En mi pueblo no hay ninguna discoteca, porque es muy muy pequeño, pero se montan fiestas donde sea, en cualquier espacio disponible. Las primeras experiencias que cualquier niño o niña de pueblo tiene son fiestas mayores, o fiesta de tal cosa, y estás allí, en un ambiente siempre muy amable, muy controlado. Es fácil empezar a salir de fiesta si eres de un pueblo pequeño. Entiendo que en la ciudad es más complicado por un tema de seguridad. Entonces, te familiarizas con la fiesta y el alcohol desde bastante pronto, cosa que te da cierta ventaja y te ayuda a entenderlo todo mejor mucho antes. La falta de circuito de clubs en zonas rurales como la mía te obliga a moverte por clubs pequeños y fiestas en otros pueblos, y acabas saliendo un poco por todos lados y sabiendo qué pasa en todo momento y en cada lugar. A mí me parecen más divertidas las fiestas populares o las fiestas alternativas no organizadas por empresas privadas. Mi experiencia en estos contextos ha sido siempre muy comunitaria. A mí me ha gustado mucho salir de fiesta porque ha sido mi forma de hacer vínculos: une mucho salir de fiesta y une estar bebiendo en un parking lleno de coches, y une que te pase lo que sea y te quedes tirado en un sitio y tengan que venir a buscarte tus amigos… Al final siempre se generan situaciones que afianzan un grupo, y a mí eso es lo que siempre me ha gustado más. Beber, bailar o fumar para mí ha sido siempre secundario.

Entre el parking y el cielo.

Algo que me sorprendió mucho al leer tu novela es que los personajes coman tanto y piensen tanto en la comida mientras van drogados… ¡Uno de tus personajes hasta espolvorea speed en una ensaimada! A mí me cierra el estómago.

Es algo que pasa un poco conforme te haces mayor, ¿no? ¡O al menos me ha pasado a mí! Yo pienso mucho en la comida, en qué voy a comer y cómo lo voy a preparar y tal y cual. Me gusta pensarlo. Y es algo que también veo que le pasa a la gente de mi alrededor, que, conforme creces, las conversaciones giran cada vez más en torno a la comida, y es algo que me flipa. Yo misma, cuando salgo de fiesta, lo primero en lo que pienso cuando salgo del garito es si hay una churrería o lo que sea cerca. Es una cuestión importante de la vida en general y de la fiesta en particular. Me salió muy natural. Es parte de todo este ritual de salir de fiesta: salir y comer lo que sea y hacer un poco como el “post” desayunando. Y luego, si estabas tres o cuatro días de fiesta en la Ruta, tenías que comer en algún momento. Y si estabas en Valencia, pues te comías una paella. No quería dejar esto de lado. Al fin y al cabo, es una historia que tiene mucho de costumbrista y de retrato de la vida cotidiana, y comer es algo que hacemos siempre, a todas horas.

¿Qué papel juega en tu vida la música? ¿Qué te gusta?

Haciendo el libro he escuchado mucha música de los 80 y principios de los 90; cosas de la Ruta que en gran parte ya la conocía porque, de una forma u otra, siempre la escuchas en fiestas o al final de la noche. Pero escuché aun más música. Mi madre tenía unos casetes en casa, conseguimos ponerlos en el equipo y funcionó. Eran casetes que ni se acordaba de cómo se habían grabado, pero era lo que escuchaban en el coche cuando iban de camino a Valencia, no sé si las grababan en las discotecas in situ o qué. Y en general a mí me gusta mucho el pop-rock de los 80 o los 90. Los Stone Roses por ejemplo me gustan muchísimo.

The Stone Roses fotografiados en septiembre de 1989 en Barraca Bar, Valencia. Gracias a un acuerdo de promoción entre Creation y la tienda de Juan Santamaría, jugaron un partido contra periodistas y barraqueros (perdieron 1-0), hicieron un conato de rueda de prensa y tocaron (gratis) en la sala Barraca, ese sitio del que tan bien les habían hablado los Happy Mondays.

¿Han leído el libro tus padres? ¿Qué les ha parecido?

Sí, les gustó mucho (o eso me dijeron, vaya). No hubo ningún apunte ni nada; y el tema de la foto les hizo mucha gracia.

Como hablábamos al principio, en Aquí abajo la encrucijada de lo ultramundano con lo terrenal juega un papel importante. Hay personajes religiosos, el abuelo de la protagonista que ayuda a morir a la gente, curanderos, misas, toreo de vaquillas, trabajo en el campo recogiendo fruta… Además de reflejar la vida en un pueblo del sur de Cataluña ¿qué papel juegan las drogas en esa búsqueda de elevación?

La religión aparece mucho en el libro, y de alguna manera creo que el consumo de drogas va un poco en paralelo con esta búsqueda espiritual. Marina, una de las protagonistas, es un personaje muy creyente, y a la vez consume drogas. Y cuando las consume, está doblemente cerca de Dios. Al principio de la novela se explica que a menudo va a misa aún drogada, y la narradora, que es muy amiga suya, está súper convencida de que algún día verá algo de verdad y la harán santa o la canonizarán. Ellos realmente creen en llegar a un estado superior a través de la fiesta, la música y las drogas. Responde también, creo yo, aunque se habla mucho de religión y el imaginario católico está muy presente porque también lo está en el pueblo y en su vida cotidiana, al hecho de que los personajes son descreídos: aparte de Marina, ninguno cree especialmente en Dios, y este vacío espiritual, que también es un vacío vital, porque al final tienen vidas que tampoco les acaban de complacer del todo, así que lo llenan con distintas sustancias. Cien por cien. Todo forma parte de la misma experiencia, incluso el mero hecho de salir de fiesta, aunque no consumieran, el ritual de peregrinar a Valencia, es como una peregrinación, pero en lugar de peregrinar a iglesias o santuarios van de discoteca en discoteca, tiene siempre el mismo objetivo: intentar ascender. Aunque no lo consigan mucho.

Fotos: rutadestroy.com