Cuando se acabó, tuvieron que volver a comprar la hierba en el club del barrio del que eran socios, pero en las semanas que habían estado consumiendo su propia cosecha se habían acostumbrado a fumar sin moderación y su tolerancia había subido un montón, por lo que necesitaban casi el doble que antes y se estaban gastando un dineral en hierba. Además, se dieron cuenta de que la hierba que les vendían era bastante mala; es verdad que colocaba, pero picaba mucho y a veces no estaba bien seca.

Faltaban muchos meses hasta el verano y la próxima cosecha de exterior, por lo que Jordi empezó a pensar en montar un cultivo de interior. El problema era que sus padres le habían dejado poner unas macetas en la terraza, pero de ninguna de las maneras iban a permitirle poner un armario de cultivo con luces dentro de casa, seguro que le decían que eso parecía un laboratorio de drogas.

Quique era el único del grupo que se había independizado, tenía un sueldo submileurista como todos, pero vivía en un pequeño apartamento que era de su familia y por el que no tenía que pagar alquiler. Los amigos le llamaban “el terrateniente”, porque tenía propiedades, pero la verdad es que era un piso viejo y destartalado, un cuarto sin ascensor con dos dormitorios: en uno de ellos dormía Quique, en el otro se les ocurrió poner un cultivo de interior.

Llegaron a un acuerdo, Quique aportaba el piso y Jordi compraba el equipo. Llevarían el cultivo entre los dos y se repartirían la cosecha a partes iguales. Jordi preparó la lista de la compra: un armario de cultivo para dos lámparas de 600 W, ventiladores, extractores, macetas, tierra, abono, medidores de pH y EC, etc. Menos mal que los bancos dan tarjetas de crédito con una facilidad increíble incluso a los submileuristas, porque los quinientos euros que tenía ahorrados no cubrieron ni la mitad del gasto.

Descargar el coche y subir todo el equipo por las escaleras hasta el cuarto piso les llevó un buen rato, sobre todo los sacos de tierra les dejaron agotados, pero tenían tantas ganas de empezar que se pasaron el resto del día montándolo todo. A la mañana siguiente sembraron las semillas: diez semillas de Cream Caramel de Sweet Seeds y diez semillas de Moby Dick de Dinafem, todas feminizadas.

Sacaban un sobresueldo, fumaban gratis y los amigos estaban contentos de tener acceso a material bueno y barato

Habían tenido la idea en febrero del 2011, y a mediados de junio cortaron la primera cosecha. Usaron el mismo armario de cultivo como secadero poniendo unas cuerdas para colgar las plantas y casi no cabían. El olor era tan fuerte y penetrante que pese al filtro antiolor temían que algún vecino se diese cuenta. La gran cantidad de resina que recubría los cogollos hacía que pareciesen cubiertos de azúcar. Una vez secos, pesaron casi 500 g de cogollos. Algo más de 200 g de Cream Caramel y algo menos de 300 de Moby Dick; esta última variedad fue más productiva pero tardó casi dos semanas más en madurar y estar lista para la cosecha.

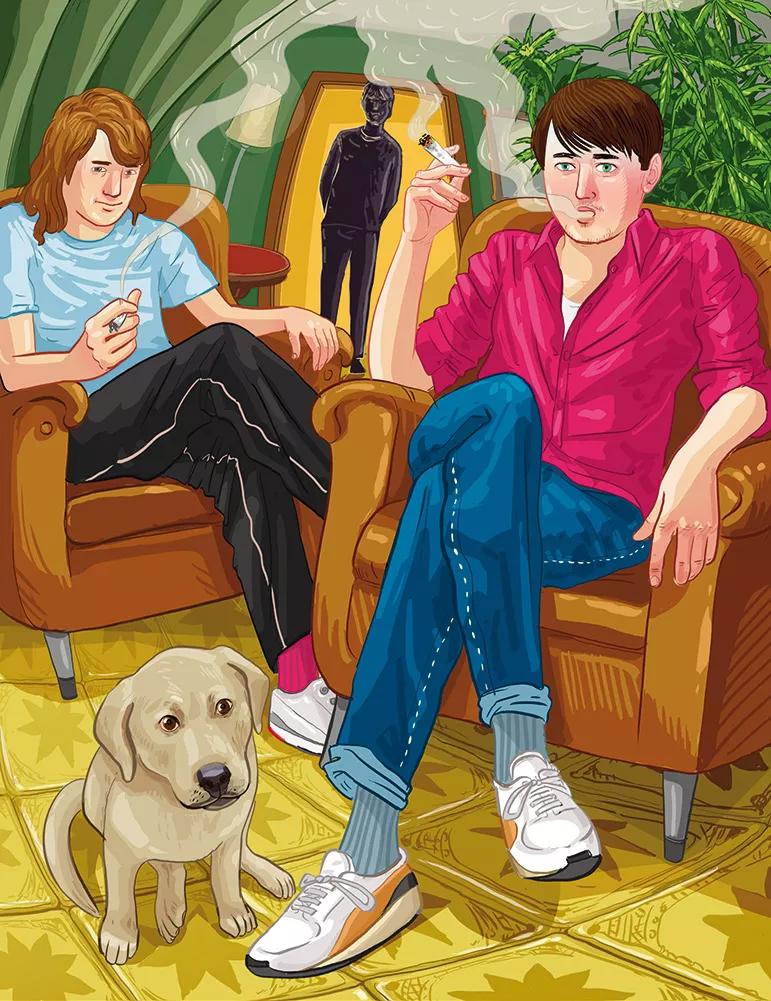

Pese a que la producción resultó más baja de lo que habían esperado, consideraron que la plantación fue un éxito rotundo, sobre todo para ser el primer cultivo que hacían en interior. El grupo de amigos se olvidó del club del barrio y pasaron a pillarles la hierba a ellos. Esta vez no esperaron a que se acabara la reserva y empezaron enseguida la siguiente cosecha. Se gastaron los beneficios de la primera cosecha en mejorar algunos aspectos del cultivo y comprar un aire acondicionado portátil para poder cultivar bien en verano. Aquel año hicieron tres cosechas y sacaron unos dos kilos en total, suficiente para ellos dos y unos cuantos colegas. Al año siguiente, continuaron del mismo modo, cada tres o cuatro meses cortaban una cosecha. La calidad de los cogollos y, sobre todo, la producción fueron mejorando progresivamente. Ahora llegaban a los 800 o 900 g con regularidad. No solo era material de buena calidad, además la pasaban a buen precio. Sacaban un sobresueldo, fumaban gratis y los amigos estaban contentos de tener acceso a material bueno y barato. La vida les sonreía. Pero ellos, como todos, querían más y pensaron en montar un cultivo más grande y tener su propio club de cultivadores. Los dos estaban trabajando pero en puestos mal pagados y muy poco sugerentes. Jordi era administrativo en una gestoría, no había encontrado nada mejor pese a tener la carrera de Derecho. Quique era camarero, con propinas ganaba algo más que Jordi, pero estaba harto de su jefe.

Al final se decidieron: cada uno aportó el crédito de su VISA y unos miles de euros que habían ahorrado. Empezaron alquilando un local donde montar un cultivo de interior capaz de surtir al club. Estaba en una zona medio industrial de la ciudad, entre talleres y almacenes. No era muy grande pero suficiente para hacer una gran sala de crecimiento y floración y dedicar un pequeño cuarto para las madres y los esquejes. Equiparon la sala principal con veinte lámparas, 12.000 vatios de luz, con las que esperaban lograr nueve quilos por cosecha. Calcularon que con una producción así podrían montar un club con unos cien o doscientos socios. En realidad no tenían muy claro cuánto consumiría cada socio de media; ellos dos se podían fumar más de un kilo al año por cabeza, pero la mayoría de la gente fuma cantidades menores.

Una vez tenían el cultivo montado y las plantas en crecimiento, se pusieron a buscar local para el club. Eso sí resultó complicado, sobre todo porque necesitaban la aprobación del ayuntamiento para obtener la licencia de apertura, por lo que no podían escoger cualquier sitio. La lista de requisitos era larga y el técnico municipal resultó bastante pijotero; les hizo gastarse un dineral entre la extracción de humos y la insonorización del local. Entre el cultivo y el secado, la primera cosecha tardó casi cuatro meses en estar lista, y aún así el local no se pudo abrir hasta tres semanas después por retoques de última hora exigidos por el inspector. Pero, por fin, tenían su club de consumidores de cannabis. Estaban felices.

El primer año todo fue bien, trabajaron mucho pero lograron el suficiente número de socios como para mantenerse a flote. Poco a poco fueron repartiéndose las funciones: Jordi se fue centrando en el cultivo, ya que era el que más sabía, mientras que Quique se ocupaba del día a día del club, que no es tan diferente del funcionamiento de un bar. Cada uno se ocupaba de lo que más le gustaba y los dos eran felices. Uno hacía cogollos fantásticos y el otro mantenía contentos a los socios.

Y entonces llegaron los problemas. En ese primer año de funcionamiento del club los dos se emparejaron. Jordi se independizó y junto a su novia Marta alquiló un piso cerca del cultivo. Ella no llevaba nada bien que Jordi tuviera que ocuparse de las plantas todos los días, incluso los fines de semana, y empezó a criticar: “Quique tiene ayuda y tú no; en el club hay un portero y camarero pero tú estás solo, no es justo, deberías buscarte un ayudante” o “El club no funcionaría sin la hierba que tú cultivas y lo que hace Quique lo podría hacer cualquiera, no es más que servir y cobrar”, “No podemos irnos ningún fin de semana por las plantas, siempre por las plantas”. Tan pesada se puso que Jordi terminó por ceder y contratar a un ayudante para tener los fines de semana libres. El escogido fue Marcos, un conocido de Marta que al parecer ya había cultivado algo.

Tras un par de meses todo parecía ir bien, Jordi y Marta se fueron a esquiar en Semana Santa y Marcos se quedó al cargo. Regresaron un domingo y el lunes hacía un día precioso, cálido y soleado, cuando Jordi llegó al local de cultivo. Los siguientes momentos no se le olvidarán en mucho tiempo, los recuerda fotograma a fotograma como si fuera una película: al abrir la puerta de entrada le sorprendió el silencio, no oía el zumbido del extractor, luego se dio cuenta de que tampoco salía luz por debajo de la puerta de la sala de floración, ¿habrían saltado los plomos? La respuesta era mucho más cruel, lo supo en cuanto entró a ver las plantas. Les habían robado. Todas las macetas seguían allí pero las plantas no estaban. Llamó enseguida a Marcos pero el teléfono estaba “apagado o fuera de cobertura”. Seguía así una hora después, un día después, una semana después. El cabrón les había dado el palo y había desaparecido. A una semana de la cosecha, se lo había llevado todo. Nueve quilos de cogollos de la mejor hierba a punto de caramelo.

Aquello fue el principio del fin del club. Nueve quilos suponen mucho dinero perdido y se habían quedado sin material para el club. No podían llamar a la policía, claro, y la rabia les corroía. En un momento, incluso pensaron en hablar con alguien para que le diese una paliza a Marcos, pero no sabían dónde encontrarlo. La situación fue empeorando y la confianza entre Jordi y Quique se rompió. La tensión estalló un día y se dijeron de todo. Quique no quería pagar los gastos del local de cultivo y Jordi no estaba dispuesto a cultivar más para el club si no cobraba. Al final, decidieron seguir por caminos separados. Poco después, viendo los problemas económicos que tenía Jordi, la bella Marta lo dejó tirado y se buscó un nuevo novio.

Han pasado ya unos años desde entonces, y Jordi y Quique siguen en el mundo cannábico pero por separado. Ahora ganan más dinero y son más profesionales, pero se acuerdan con frecuencia de aquel primer club que montaron y de lo bien que lo pasaban. Ya no trabajan con los amigos y Jordi cultiva siempre solo, para no tener problemas. Por cierto, que dos años después del robo se encontró con Marcos en un bar, apestando a alcohol y demacrado por la cocaína. Desde luego, el karma le había devuelto lo suyo. Pero lo más increíble es que no solo no mostró el más mínimo arrepentimiento por lo que había hecho, es más, intentó pedirle dinero a Jordi acusándolo de no haberle pagado la última nómina. Hay gente que no tiene vergüenza.