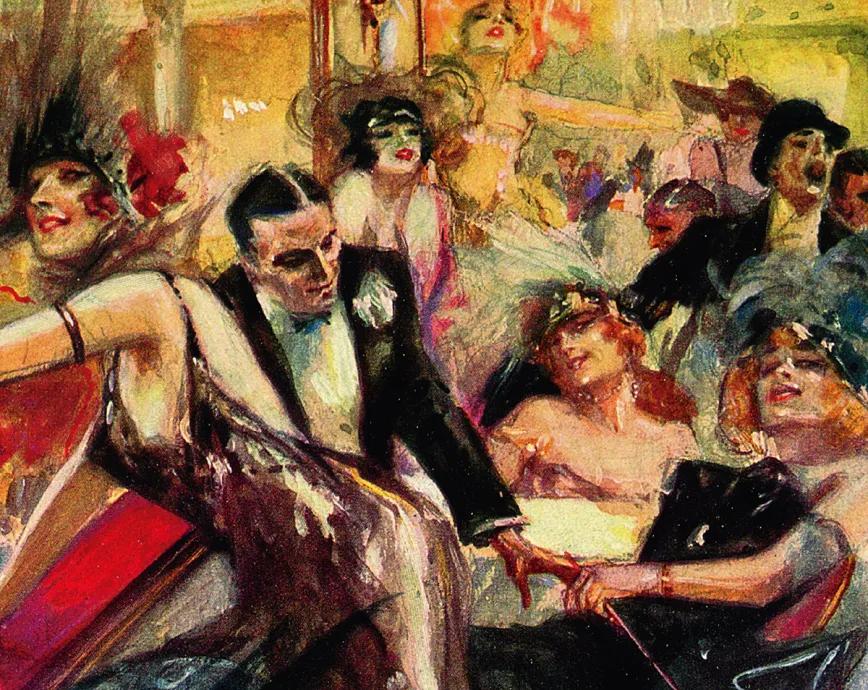

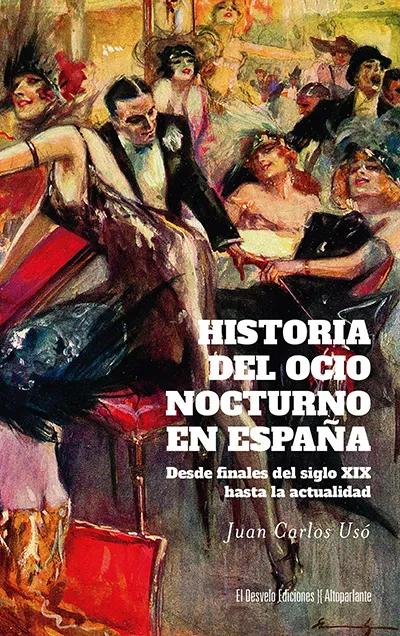

Historia del ocio nocturno en España (Desvelo, 2025), por Juan Carlos Usó, 560 páginas, 22,50 €.

Hola Juan Carlos, lo primero: ¿cómo se te ocurrió afrontar la ímproba, titánica y abrumadora tarea de estudiar, documentar, compilar y resumir la Historia de la diversión nocturna de los españoles?

Hace años unos amigos DJs me invitaron a dar una conferencia sobre la evolución del ocio nocturno en España dentro de la 2ª Muestra de Música Electrónica y Arte Visual, celebrada en Murcia, y al preparar mi intervención descubrí que, pese a su importancia, se trataba de un tema que había sido poco estudiado, prácticamente ignorado por los historiadores, y decidí ponerme manos a la obra.

Hoy en día es impensable un ocio nocturno sin drogas, incluyendo naturalmente las reguladas, como nicotina, cafeína y alcohol, ¿siempre fue así?

¡Siempre! Tengamos en cuenta que las sustancias actualmente prohibidas (opio, morfina, láudano, cocaína, hachís, etcétera) hasta marzo de 1918 se vendían en las farmacias sin receta. Por lo demás, las drogas estimulantes, no así las depresoras del sistema nervioso central, tradicionalmente han sido empleadas como coadyuvantes para acumular horas y más horas de vigilia.

Al hilo de esto tengo un testimonio directo. El abuelo de una amiga me contó que en sus tiempos mozos se juntaban los viernes los amigos para comprar en la botica dos o tres pesetas de cocaína y zumbando a la verbena… Era en los años veinte.

¡No me extraña! Piensa que en 1925 un gramo de cocaína costaba cuatro pesetas en cualquier farmacia, apenas cincuenta céntimos más caro que una docena de huevos, o más barato que un kilo de carne, que podía costar casi seis pesetas.

Hoy todo el mundo considera salir por la noche como puro ocio y, cada vez más, negocio, pero hubo épocas en que la inmensa mayoría de los noctámbulos eran currelas.

Bueno, yo no sé si la inmensa mayoría, pero ciertamente, además de ilustres ociosos, había muchas personas que hacían vida nocturna por motivos laborales: periodistas, serenos, conductores de tranvías, cocheros, taxistas, panaderos, cocineros y cocineras, camareros y camareras, músicos, artistas de music-hall y cabarets, prostitutas, etcétera. Y todas esas personas requerían tener cubiertas sus necesidades básicas: comidas, desplazamientos, alojamientos...

Alcohol y tabaco sobre todo

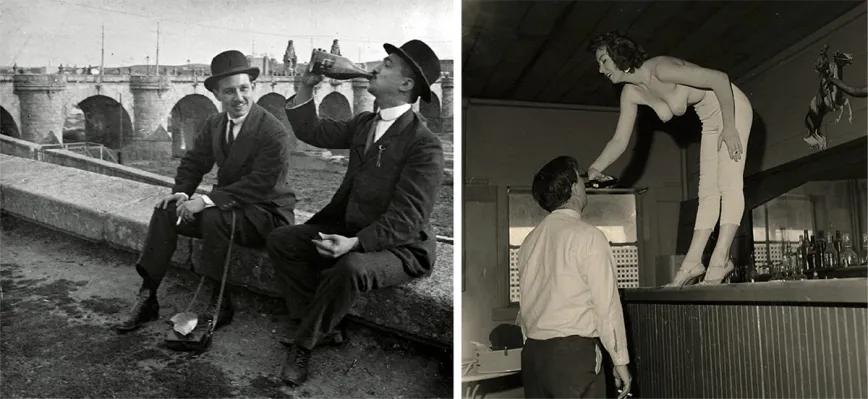

Botellón en Madrid en 1910 y escena de barra subida de tono.

Podría establecerse un orden cronológico en la historia del ocio nocturno en función de las drogas más mayoritariamente consumidas en cada época. Como máximo experto en la materia, ¿cuál sería el tuyo?

Sin duda, las drogas más consumidas por la noche han sido y son el alcohol y el tabaco. Y, además, con diferencia. Yo diría que el café es más bien una droga diurna… A partir de 1915 y hasta el estallido de la guerra civil la cocaína invadió la noche. Esta droga mantuvo su prestigio entre noctámbulos durante gran parte del franquismo entre aristócratas, tonadilleros y artistas de flamenco, gigolós, ladrones de altos vuelos, personajes famosos y famosas del mundo de los toros, del teatro, del cine y del espectáculo en general, niños mal de familias bien, prostitutas de alto standing… en cualquier caso, gente adicta al Régimen. Manolete, Jorge Mistral, Manolo Caracol, Lola Flores, Paco Rabal, Conchita Montes, Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela o Carmen Broto son algunos de los nombres relacionados con el consumo de esta droga. Por supuesto, las anfetaminas fueron mano de santo para los noctámbulos desde los años 40 hasta entrados los 80. Los porros y el ácido lisérgico se abrieron paso a partir de los años 60, toda vez que los denominados “grifotas de la autarquía o del subdesarrollo” siempre se dieron marcha con los canutos. La heroína irrumpió a finales de los 70 y se mantuvo hasta principios de los 90, pero las reinas de la noche desde finales de los 80 han sido la MDMA o éxtasis, la cocaína y el speed… con permiso de la ketamina. Pero, insisto, las que se llevan la palma son el alcohol y el tabaco.

Sin duda. Por cierto, en la popularización de la cocaína en España tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial.

Sí, porque entre la población de aporte que vino a España al amparo de la neutralidad, además de las personas que huían de las matanzas en los frentes también recalaron en nuestro solar una legión de prostitutas, proxenetas, espías, aventureros, saboteadores, buscavidas, desertores... Y hay muchos testimonios cualificados de la época que señalan a estas gentes, y de manera muy particular a las prostitutas francesas, como las que pusieron de moda el consumo de cocaína al margen de los usos terapéuticos convencionales.

La noche en la guerra civil

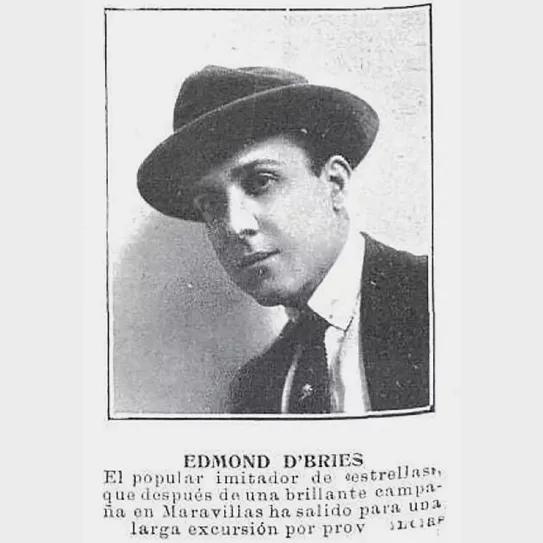

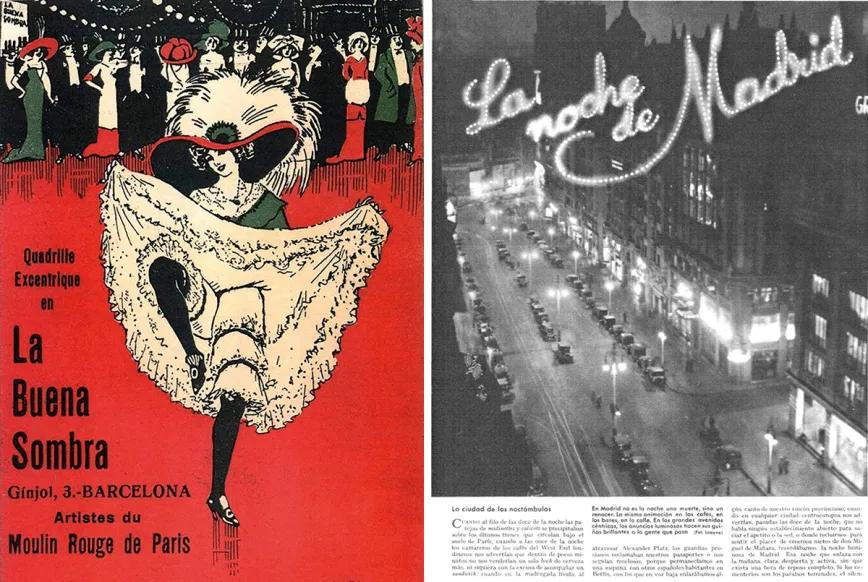

Artistas del Moulin Rouge parisino se anuncian en el cabaret La Buena Sombra (Barcelona, 1910). La Gran Vía Madrileña de noche en un reportaje de Mundo Gráfico (1935).

En los años treinta del siglo XX se vivió un auge del noctambulismo en España y, curiosamente, el ocio nocturno estuvo lejos de desaparecer durante la guerra civil.

“Mande quien mande, las autoridades gubernativas han contemplado a la gente noctámbula como sospechosa y han mantenido pulsos constantes por acortar los horarios nocturnos”

En efecto, cuando el gobierno de la República se trasladó a Valencia en plena guerra civil, entre noviembre de 1936 y octubre de 1937, el ocio nocturno en la capital del Turia, a pesar del conflicto bélico desatado, se reactivó notablemente. Según testigos cualificados de la época, “los cines y los teatros llenaban a diario” y “las terrazas de los cafés” estaban “siempre llenas”. Para evitar señalar blancos para los bombardeos “todos los bares, cafés y entradas de cines y teatros estaban con las puertas cerradas o con las luces apagadas, pero dentro la animación era extraordinaria. A la salida de los espectáculos las calles se llenaban de gentes portadoras de linternas eléctricas, y parecía como si hubiera un concurso de ellas, para cuál era más potente”. Además de los cines y teatros, funcionaban el Salón Novedades, con su programa de variedades, y algunos dancing-cabarets: Alcázar, Tabú y Mickey, en la calle Ribera; Ba-ta-clán, en la calle Pí y Margall, y Edén Concert, en la calle de las Barcas, entonces llamada calle de Luis de Sirval. Aparte de las medidas de saneamiento moral emprendidas por los anarquistas (CNT-FAI y Mujeres Libres) en el Barrio chino de Barcelona nada más estallar la guerra, en Valencia las autoridades del Gobierno de la República entendieron que los espectáculos antes mencionados en los dancing-cabarets “no funcionaban con la moralidad necesaria en los tiempos”, por lo que dispusieron su clausura. Sin embargo, no hubo de pasar mucho tiempo para que el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos (UGT-CNT) procediera a su reapertura con el propósito de “moralizar en lo posible el espectáculo que allí se celebraba”, así como “solucionar en parte el problema del paro planteado” por las personas que allí trabajaban. En junio de ese mismo año 1937 “se prohibieron los espectáculos nocturnos, argumentando el peligro de los continuos bombardeos”, no obstante, “tras diversas peticiones, esta prohibición fue levantada y se restablecieron en octubre de 1938”.

Precisamente en 1938 un bombardeo destruyó totalmente el “dancing” La Criolla, local legendario del Barrio Chino barcelonés.

En efecto, aunque La Criolla ya hacía años que no vivía sus mejores momentos, concretamente desde unos meses antes del estallido de la guerra, cuando su encargado José Márquez Soria, conocido como “Pepe el de la Criolla”, abandonó la dirección de este mítico establecimiento ubicado en la calle del Cid, para inaugurar el cabaret Barcelona de Noche, en la relativamente próxima calle de las Tapias, también en pleno Barrio Chino.

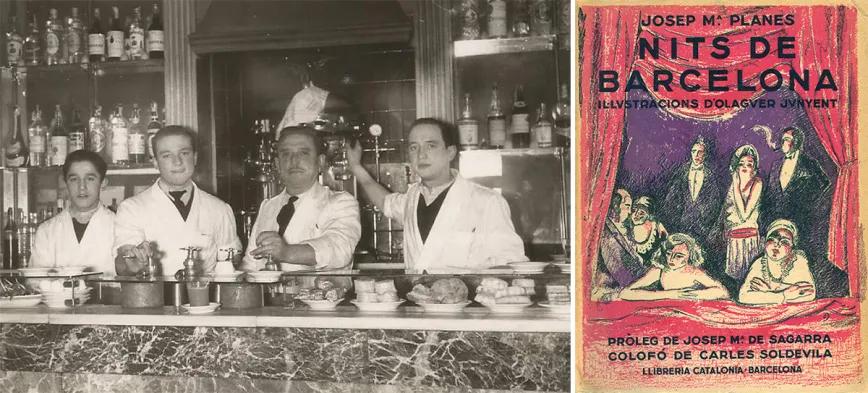

El madrileño Bar La Rotonda, en Bravo Murillo con Francos Rodríguez (1940). Portada de Nits de Barcelona (1931).

Tampoco desapareció el desmadre nocturno en la llamada Zona Nacional, especialmente en Salamanca, Burgos y Palma de Mallorca.

¡Cierto! Y también en Sevilla, no nos olvidemos de la capital hispalense, que ya había gozado de una intensa vida de ocio, tanto diurno como nocturno, durante los años 20 y 30, y que fue tomada desde el primer momento por el general Queipo de Llano. Desde el comienzo de las hostilidades se convirtió en un importante enclave militar de retaguardia, con la llegada constante de soldados y pertrechos, por no mencionar los hospitales militares y civiles que atendían a los heridos. Por Sevilla se movía una gran población flotante de soldados de paso, de ida y de regreso de los frentes, que frecuentaban la popular Alameda de Hércules ávidos de diversión, en busca de desahogos carnales, lo que determinó que proliferaran la prostitución y otros placeres prohibidos en toda la zona. Según algunos testimonios, hasta el propio Queipo de Llano llegó a explotar, a través de un hombre de paja o testaferro conocido como “El Ecijano”, un conocido cabaret hispalense. Durante los primeros meses de guerra el popular Salón Zapico fue habilitado eventualmente como centro de reclusión. Sin embargo, no tardó en reabrirse como establecimiento de ocio y para la Nochevieja de 1936 se anunciaba su oferta de dancing y varietés hasta la madrugada, con dos orquestas y atracciones todos los días. Hubo capitales de provincia, como Burgos o Salamanca, donde florecía un importante barrio chino, que en los tres años de guerra ni siquiera fueron bombardeadas. El caso de Palma de Mallorca también es singular, pues tras el fallido intento de ser recuperada por el gobierno legítimo de la República, se convirtió en la base aero-naval de las fuerzas alemanas e italianas que intervinieron en apoyo de los sublevados, y donde cabarets como Tito’s y Trocadero funcionaron a pleno rendimiento durante toda la guerra.

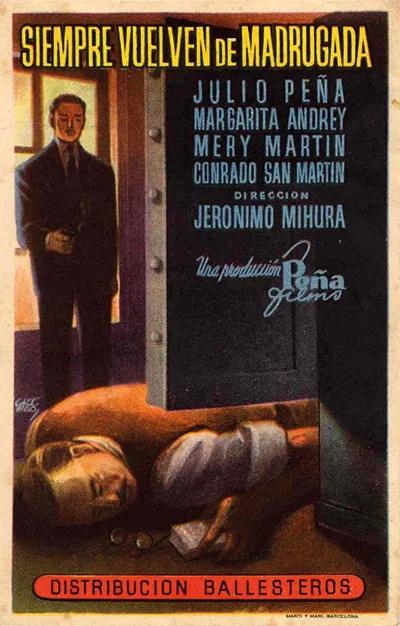

Cartel de Siempre vuelven de madrugada (1948-1949).

Es que Palma de Mallorca ha sido siempre una ciudad muy singular por su vida nocturna.

Sí, desde finales de los 50 hasta finales de los 60 funcionó, junto con Torremolinos, como el patio de recreo de toda Europa, en especial la zona de la plaza Gomila y calles adyacentes. El club Toltec, propiedad de Mike Jeffrey, que fue mánager de The Animals y de Jimi Hendrix, ofreció durante algunos años la mejor música moderna que podía escucharse en todo el continente. Y el único local donde el mítico Jimi Hendrix ofreció un concierto en España fue con motivo de la inauguración en 1968 de la discoteca Sgt. Pepper’s en Palma de Mallorca.

Volviendo a la guerra civil, al margen de la profusión de alcohol en las trincheras, ¿cuáles fueron las drogas más consumidas durante la contienda?

Sin duda el kif y la grifa entre los efectivos de la Legión y los Grupos de Regulares de Melilla. De hecho, un testigo cualificado llegó a declarar que este consumo constituyó “la mayor motivación espiritual” que pudo detectar en las filas del “Glorioso Movimiento Nacional”. Por supuesto, también hubo un consumo importante de morfina. En este sentido, te contaré una anécdota. La única fábrica en España que elaboraba alcaloides, ubicada en Madrid y propiedad de Juan Abelló Pascual, quedó bajo el control del gobierno legítimo de la República. Los militares sublevados dirigieron una solicitud a la Comisión para el control y la restricción del opio, establecida en Ginebra, con el fin de que les autorizara y facilitara el acceso a la morfina que necesitaban. La Comisión de Ginebra negó su petición por tratarse de una facción levantada en armas contra el gobierno legítimamente constituido. Ya te puedes imaginar cómo la consiguieron… ¡en el mercado ilícito! Concretamente, el señor Abelló, huido de la zona republicana, se trasladó hasta Estambul para negociar la adquisición de las partidas necesarias con algunos traficantes turcos.

Puteros y defensores del amor libre

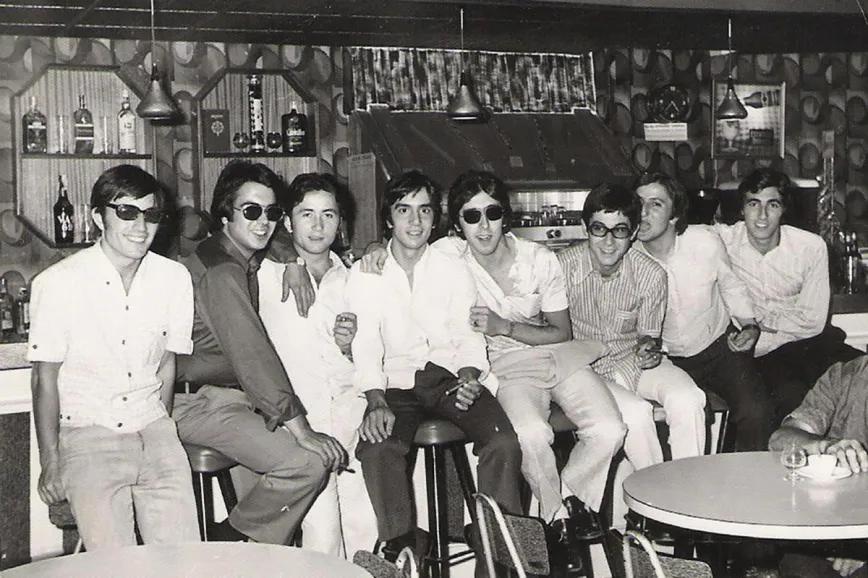

Chavales camelando en el bar.

Durante la primera mitad del franquismo, la noche estuvo muy ligada a la prostitución, bajo diferentes eufemismos, algo que venía pasando desde el comienzo del ocio nocturno, ¿cuándo se pueden dar totalmente por separados la noche y la prostitución?

Yo diría que nunca han estado separadas del todo, pero el divorcio se produjo durante los sesenta y los setenta, con el advenimiento de las nuevas hornadas de jóvenes (ye-yés, hippies, undergrounds, contraculturales), que ya no eran “puteros”, sino defensores del amor libre. Desde luego, en las salas de fiestas y night-clubs al uso había prostitución, más o menos encubierta, como antaño había existido en cabarets y music-halls, pero las discotecas, clubs y pubs de nuevo cuño, frecuentados por la juventud moderna ya no respondían a esta expectativa.

Anuncio de 1973 de la sala Scala (Barcelona).

¿Hasta qué punto es importante en la evolución del cachondeo nocturno en España la llegada de los militares yanquis de la VI Flota y de las bases de Torrejón y Rota?

A mi juicio fundamental y no solo por lo que respecta al ocio nocturno. Gracias a los soldados estadounidenses entró en España el rock’n’roll, el ácido lisérgico, los pantalones vaqueros, los primeros instrumentos eléctricos y los primeros equipos de música, el tabaco rubio… En Madrid, gravitando en torno al edificio “Corea”, el barrio conocido como ‘Costa Fleming’ se convirtió durante dos décadas en la zona más cosmopolita y animada de la capital, gracias a los militares yanquis destacados en la base de Torrejón de Ardoz, que también frecuentaban locales como Stone’s, que funcionaba en la calle Villalar. Las Ramblas y el Barrio Chino de Barcelona rebosaban vida nocturna cuando atracaba la VI Flota, y hasta en Valencia había locales como el pub Commandant, inaugurado por José Antonio Rivas a mediados de los años 70 en la calle Bonaire, que vivían prácticamente de la soldadesca estadounidense.

Juerga, ruta destroy, botellón y after

El autor de Historia del ocio nocturno en España, Juan Carlos Usó, a la luz del día en Madrid.

La llamada Transición fue un fenómeno importante y disruptivo, como se dice ahora, a muchos niveles, ¿también en la cuestión de salir de juerga?

“A partir de 1915 y hasta el estallido de la guerra civil la cocaína invadió la noche. Esta droga mantuvo su prestigio entre noctámbulos durante gran parte del franquismo entre aristócratas, tonadilleros y artistas de flamenco, gigolós, ladrones de altos vuelos, personajes famosos y famosas del mundo de los toros, del teatro, del cine y del espectáculo en general, niños mal de familias bien, prostitutas de alto standing... en cualquier caso, gente adicta al Régimen”

Sí, fue un momento de especial efervescencia social en el que confluyeron dos factores determinantes. Por una parte, el fin de una dictadura de casi cuarenta años, que dio paso a un período prácticamente de anomia, pues los usos y las costumbres sociales imperantes durante el franquismo habían dejado de tener significado de un plumazo, pero nadie sabía muy bien dónde estaban los nuevos límites. Había viejas leyes y viejos hábitos que ya no era de recibo aplicar, ni siquiera tener en cuenta; pero no había, todavía, nuevas normas legales ni nuevas pautas sociales que tomasen el relevo de las antiguas. Por otra parte, también se dejaban sentir los efectos de un boom demográfico. Tengamos en cuenta en este sentido que en 1980 los jóvenes entre 15 y 25 años suponían un 18,15% del total de la población española, mientras que en la actualidad ese mismo segmento apenas alcanza un 10,52%. En definitiva, la calle y la noche se llenaron de jóvenes.

Jóvenes que llenaban también las discotecas: diez mil discotecas había en España en 1978 y justo el doble en 1984. Los noventa, sin embargo, vieron la creación y auge del botellón. ¿Es cierto que el del botellón es otro invento español como la fregona, el futbolín o el chupachups?

(Risas) Pues no me extrañaría. Para algunos el fenómeno del botellón tendría como antecedente inmediato la cultura de la litrona de los años 80. Para otros, sin embargo, el botellón nació como reacción al adelanto del cierre de locales por parte de la gobernadora civil de Cáceres en 1991. En mi experiencia personal surgió como una prolongación o, mejor dicho, una mutación de la denominada “cultura del parking” surgida en la ruta destroy o ruta del bacalao. En efecto, a principios de los 90, dados los precios de las entradas y las consumiciones en las discotecas, muchos ruteros y ruteras llevaban botellas de alcohol en los maleteros de los coches para rellenar los vasos (la primera consumición solía ir incluida en el importe de la entrada). También había gente que llevaba instalados en los coches unos equipos de música que casi podían rivalizar con los de las propias discotecas. Así fue como empezaron a montarse fiestas en los parkings. Al final había más gente bailando, bebiendo y drogándose en los parkings que en el interior de las discotecas. Al tratarse de locales que estaban fuera de los cascos urbanos, los jolgorios de los parkings no molestaban a nadie. Con la llegada de los controles masivos de la guardia civil en 1993 muchos jóvenes dejaron de desplazarse por la ruta y empezaron a reunirse en lugares como el parking del Estadio Luis Casanova, actual Estadio de Mestalla, repitiendo el mismo ritual que habían hecho hasta hacía poco en los parkings de las discotecas. Y un buen día, para su sorpresa, se enteraron de que los medios de comunicación habían bautizado aquel modo de socializar como “botellón”.

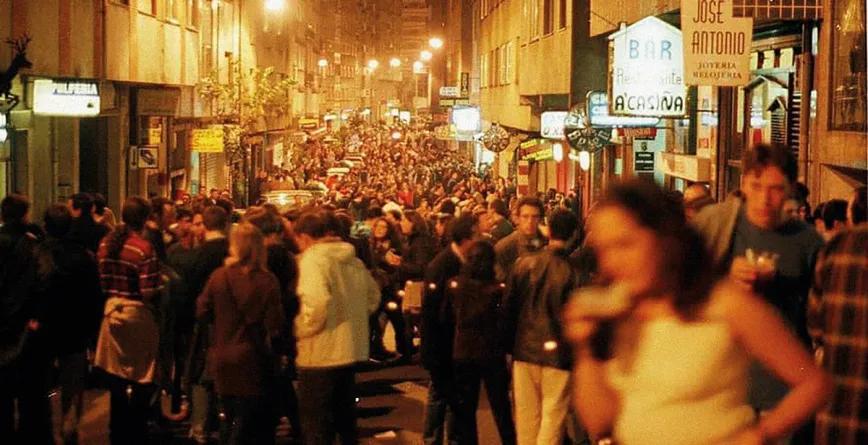

Santiago de Compostela, a finales de los ochenta, cuando la calle dejó de ser de Fraga y se hizo fiesta.

Hace 25 años, Mario Vaquerizo escribió en EL PAIS un artículo para reivindicarse como el inventor de los after hours en casa. Sin llegar a semejantes delirios, sí es cierto que hoy se sigue pensando en los afters como un fenómeno moderno. ¿Qué tienes que decir al respecto?

¡Que Mario Vaquerizo no puede atribuirse ese invento! Si llega a leer mi libro no tendrá más remedio que reconocerlo… Me limitaré a poner un ejemplo. El Café de Fornos, abierto en Madrid en 1870, en la esquina de la calle de Alcalá con la de la Virgen de los Peligros estuvo abierto ininterrumpidamente, día y noche, hasta 1904 en que un gobernador civil de Madrid consiguió que cerrara a las tres de la madrugada… y solo por unos días, porque se registraron protestas e incluso desórdenes sociales e inmediatamente volvió a su horario habitual. ¡Ojo!, no era el único establecimiento público que no cerraba. De hecho, en Madrid, en Barcelona y también en otras localidades había bares, tabernas, colmados, etcétera, que no solo no cerraban nunca sino que ni siquiera tenían puertas que cerrar. Y estas licencias horarias se mantuvieron por lo menos hasta bien entrados los años 20.

Free party celebrada en Coll de l’Alba (2021).

Desde principios del siglo XX las autoridades intentaron reducir los horarios de ocio nocturno y adecuar las costumbres españolas a las europeas. Eran autoridades derechistas. En el presente siglo hemos vivido varios intentos de lo mismo propiciados por autoridades izquierdistas. ¿La historia se repite pero invertida?

Mande quien mande, las autoridades gubernativas han contemplado a la gente noctámbula como sospechosa y han mantenido pulsos constantes por acortar los horarios nocturnos. Por ejemplo, el periodista Josep Maria Planes se quejaba, en plena Segunda República, de que los gobernantes contemplaran a los noctámbulos como ciudadanos “en un estado de delincuencia latente” (risas). Es verdad que ha habido honrosas excepciones, como los alcaldes socialistas Enrique Tierno Galván y Juan Barranco, que, de alguna manera, fomentaron la denominada movida madrileña, o el también alcalde socialista Manoel Soto Ferreiro, recordado como uno de los artífices de la llamada movida viguesa, o Ricard Pérez Casado, alcalde socialista de Valencia entre 1979 y 1989, que mantuvo una actitud de tolerancia con la ruta destroy o ruta del bacalao… pero han sido los menos.

Nocherniego, noctámbulo o noctívago

Carnet de montador de discos expedido por el Sindicato Nacional del Espectáculo (1974) y El show de Horacio Pinchadiscos, para niños noctámbulos.

Sabemos que eres un fiestero y un cierrabares, pero por seguir con la terminología de tu libro, ¿te declaras nocherniego, noctámbulo o noctívago? Razona la respuesta.

(Risas) ¡Hace tiempo que ya no soy nada de eso! En mi libro he utilizado esos tres términos como sinónimos, para designar a aquellas personas que deambulan o campean durante la noche. A ver, no me declararía noctívago por aquello de que nunca me he sentido identificado con la vagancia… y entre nocherniego o noctámbulo… me quedo con trasnochador… ¡solo por llevarte la contraria!

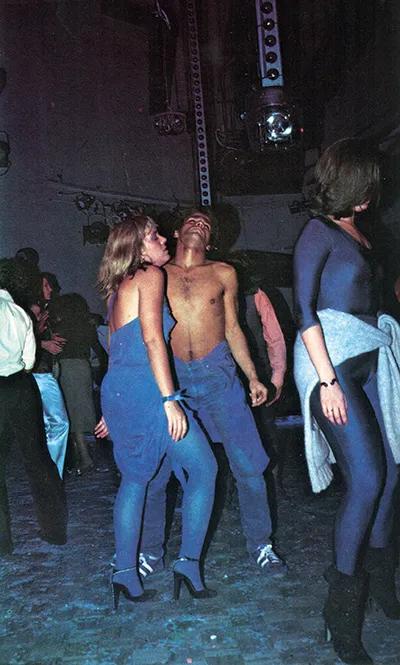

Bailando en la disco (1978).

(Risas) ¡Gracias! También es muy de agradecer que no hayas convertido el libro en un catálogo de discotecas, pubs, garitos y sitios de fiesta. De hecho creo que no sale nombrado más que una vez el Rock Ola, considerada por muchos la discoteca con más afluencia del mundo, pues son decenas de miles de personas las que aseguran haber estado allí...

Claro, lo que me interesaba era realizar una aproximación histórica al fenómeno del ocio nocturno en España, evitando en todo momento que se convirtiera en una especie de inventario de locales, cosa que, por lo demás, habría exigido varios volúmenes (risas).

Ya ves, como “Los Episodios Nacionales”… Bueno, para despedirnos te toca mojarte: ¿cuáles han sido, hasta ahora, tus templos nocturnos favoritos?

¡Uf! En menudo aprieto me pones… Conservo muchos y muy buenos recuerdos del Baccu’s, un bar que todavía existe en la Playa de Nules, aunque hace años que nada tiene que ver con lo que fue, y en el que trabajé durante años de camarero. Por lo que respecta a las discotecas de la ruta destroy, las que más frecuenté fueron Spook Factory, en Pinedo; Chocolate y Barraca, en el término de Sueca; A.C.T.V., en la Malvarrosa de Valencia; Espiral, en un polígono industrial de L’Eliana y Masía, en el término municipal de Segorbe. ¡O tempora, o mores!, que dirían los latinos.

Senatus haec intellegit, Juan Carlos, muchas gracias.