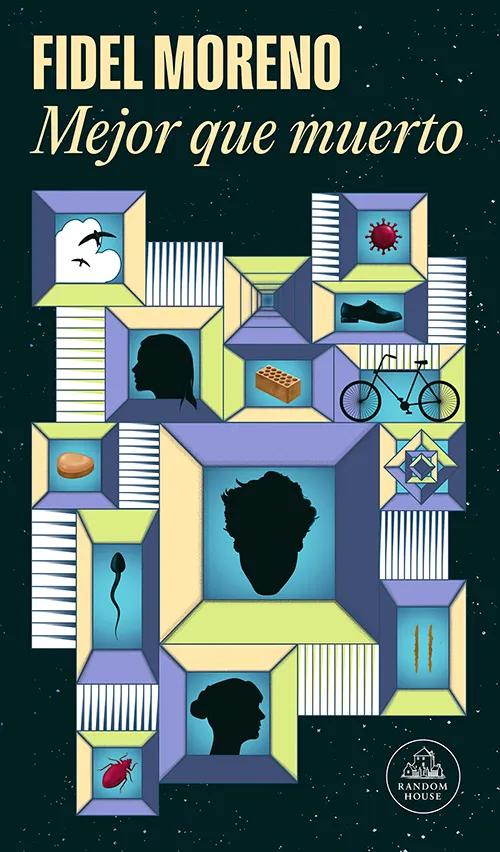

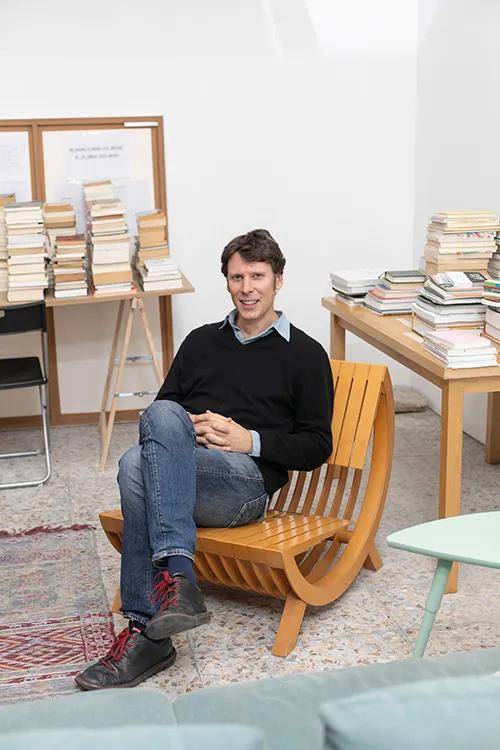

Además de director de esta revista, Fidel Moreno (Huelva, 48 años) es escritor. Acaba de publicar una novela en la que se habla mucho de drogas, aunque no solo ni principalmente. Mejor que muerto (Random House) es una historia tragicómica sobre un hombre en crisis que se debate entre el matrimonio y la infidelidad, entre la especulación inmobiliaria y los pisos okupas, entre la procreación y las drogas. Una novela de ficción realista, ambientada en un Madrid pandémico, y en la que el sexo, la ebriedad y el inconformismo se confunden con el hastío, la insatisfacción y el confort burgués. A través de las peripecias de Julio, un cuarentón tan seductor como irritante, en Mejor que muerto se retratan con gran sentido del humor las complicadas relaciones entre hombres y mujeres y la vida desbordada de esta rabiosa actualidad que nos devora.

Mejor que muerto (Random House, 2025), de Fidel Moreno, 326 páginas, 20,90 €. La ilustración de la cubierta funciona como un sumario ilustrado de la novela y es obra de Oscar Noguera, colaborador habitual de Cáñamo.

No es el primer libro de Fidel Moreno, cuya publicación más conocida fue un ensayo que explicaba la historia de España en el siglo XX a través de las canciones más escuchadas. ¿Qué me estás cantando? Memoria de un siglo de canciones (Debate, 2018) tuvo unas ventas aceptables y le abrió las puertas de la radio, donde llegó a ser colaborador de A vivir que son dos días en la cadena SER y de Herrera en COPE, sin dejar de dirigir la revista Cáñamo, lo que lo convierte en un raro ejemplo dentro del ecosistema periodístico español, tan polarizado. “En la SER me dejaron dedicar mi sección de media hora a la regulación de la marihuana. Me pidieron que no hiciera apología, y yo acabé dando vivas a maría sobre la canción de ‘La mandanga’ del Fary”, nos cuenta. “Y en la COPE, en varias ocasiones hablé de los porros con total normalidad, aunque es cierto que noté a mi alrededor un poco de inquietud. Creo que en la COPE tardaron en darse cuenta de que la revista que dirigía no era sobre alfombras. Cuando se terminó la temporada no me renovaron, pero en todo momento me trataron muy bien”.

Mejor que muerto, un título tomado de la canción “Heroin” de la Velvet Underground, es una novela con mucho sentido del humor y grandes dosis de erotismo explícito. Pero la razón de que haya querido entrevistarlo, y de que él se haya prestado, es por la manera que en la novela se habla sobre drogas, lejos del alarmismo o del malditismo habitual, y sin los clichés acostumbrados, incluso sin esos que, a rebufo del renacimiento psicodélico, están dominando el discurso drogófilo actualmente.

Perdone la indiscreción, es padre de dos hijos, dirige esta revista, no oculta que se droga y ahora acaba de publicar una novela, ¿de dónde saca tiempo para todo?

La falta de tiempo me ha hecho ordenarme y recluirme en casa. Desde la pandemia consagro mis noches a la gozosa soledad de la escritura. Cuando mis hijos duermen, le robo dos o tres horitas al sueño y ahí escribo ficción. Mi jornada laboral consiste en escribir correos y piezas periodísticas, en hablar por teléfono y editar los textos de la revista, en encargar reportajes… Me encanta que mi trabajo esté relacionado con la escritura y en una revista tan libre como Cáñamo, pero no deja de ser trabajo, volcado al mundo exterior y a los demás. Por la noche me repliego sobre mí mismo y me pongo a escribir lo que me apetece. A veces me siento como una prostituta, dedicada a satisfacer a los demás a cambio de dinero, pero reservándome unas horas al final del día para el amor de verdad, que es el amor propio (risas).

¿El amor propio?

Sí. No sé. Entiendo que el amor verdadero es el amor a los demás, pero también podemos entender que el amor propio, en lugar de ser un ejercicio narcisista, es el amor a ese otro que somos. La práctica de la escritura, aunque solitaria, es una manera de estar con el mundo y con la gente, a través del juego con los personajes y las situaciones. En fin, creo que me estoy enredando mucho para decir que, en lugar de salir por las noches para drogarme con los amigos, como hacía antes, me dedico a escribir y a drogarme solo, disfrutando del silencio de la noche. Vivimos en un mundo tan ruidoso que es importante, al menos para mí, concentrar mi atención en la escritura para no desintegrarme. La escritura me da un ancla.

En el libro también hay mucho amor: amor matrimonial, amor adúltero…

El tema principal de la novela son las relaciones humanas, y la mía se ocupa en especial de las relaciones amorosas, del amor entre hombres y mujeres que no creen del todo en el amor y que, sin embargo, lo necesitan para sentirse vivos y, a veces, para sentirse incluso mejor que muertos. La crisis de las ideologías, esos grandes relatos políticos que explicaban la realidad y en algunos casos aspiraban a transformarla, ha trasladado la reflexión al espacio íntimo, a lo personal, haciendo del amor un campo de batalla lleno de cuestionamientos. Pensar el amor más allá del modelo dominante de pareja monógamo y excluyente se ha convertido en un tema recurrente en el siglo XXI. Pero el fracaso de las viejas fórmulas no garantiza el éxito de las alternativas. Y la confusión entre los viejos modelos y los nuevos es un terreno muy fértil para la literatura.

Y toda esa confusión amorosa te da pie para meter una carga grande de erotismo. Un erotismo muy explícito, casi diría que pornográfico.

“Si cuando se habla de drogas en la prensa o en las películas, solo se habla de trastornos extremos que afectan a una minoría, se está ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad, que no es otra que la de que la gran mayoría de los que usamos drogas lo hacemos por el bienestar que nos proporciona”

Creo que cuando se escribe sobre sexo, no hay que caer ni en recreaciones gratuitas ni en metáforas cursis. Aun a riesgo de resultar pornográfico. El punto de vista de la novela es el de un hombre en la crisis de la mediana edad, y no podía soslayar los conflictos y contradicciones entre la realidad y el deseo de alguien que está a un paso de convertirse en viejo verde. También como lector yo agradezco esa literatura a la que el cineasta y erotómano Luis García Berlanga definía como “libros para leer con una sola mano”.

De una manera natural, en la historia de Julio, se van cruzando muchas de las batallas culturales y políticas de la actualidad, desde el problema de la vivienda a la decepcionante regeneración política, pasando por la obsesión nacionalista, la inmigración o el racismo. ¿Por qué tanta concentración de temas?

Es que, si te fijas, nuestras vidas particulares están atravesadas por todos esos conflictos y debates. Vivo en Lavapiés, un barrio multicultural que, de alguna forma, como cualquier barrio gentrificado de este país, es un laboratorio donde se ensaya la España del futuro, con gente de todas partes, pocos niños, muchos perros… En mi edificio hay pisos okupados, hemos sufrido el incremento demencial de los alquileres y, como retrato en el libro, la mitad de los pisos son de la Tesorería de la Seguridad Social y los tiene vacíos, una muestra más del desinterés de las instituciones en solucionar el problema de la vivienda. Y en el colegio púbico donde va mi hijo, la media de edad de los padres supera los cuarenta años y la mitad están divorciados. Y en el parque donde juegan los niños, coinciden emigrantes sin papeles que han llegado en patera, chavales con afición a esnifar pegamento y, no sé, profesionales de clase media que hablan de segundas residencias en la sierra o de que se han comprando un segundo piso para alquilar a turistas. Debido a la aceleración histórica, nuestras vidas están repletas de historias, no podemos escapar. Yo sé que hay muchos escritores que buscan que sus novelas no se contagien de todo este ruido y escriben novelas con un hilo argumental claro, sin muchas distracciones, pero yo quería retratar esta realidad desbordada, y hacerlo sin afán adoctrinador, confiando en la inteligencia del lector y poniendo en crisis algunos tópicos del pensamiento dominante.

El barco de vapor

¿Te drogas para escribir o escribes para drogarte?

(Risas) Las dos cosas, no te voy a mentir. Disfruto mucho de escribir estimulado. Podría no hacerlo, podría escribir mis novelas sin el estímulo de las drogas, pero ¿por qué tendría que hacerlo? Javier Krahe decía eso mismo, que componía canciones bajo el estimulante efecto de los porros, y que por qué iba a dejar de hacerlo. Siempre ha sido así, las drogas se toman para eso, por el estímulo que brindan, por el dolor que quitan y el placer que proporcionan.

Pero a veces el uso de drogas trae problemas.

No hay actividad humana que esté libre de problemas. Comer, amar, hacer deporte… Todo tiene consecuencias y efectos secundarios, riesgos que hay que aprender a gestionar. Sabemos que el exceso trae problemas y que las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. Un martillo sirve para clavar una puntilla, pero no está indicado para hacerse la pedicura. Yo defiendo la posibilidad del buen uso de todas las drogas, tanto de las legales como de las ilegales, pero, por ejemplo, sé que el café me sienta mal y que si lo tomo me pongo muy nervioso. Ni siquiera un sorbo de café, los excitantes me sientan fatal. Y como no soy masoquista, pues no tomo ni café, ni cocaína, ni speed, ni nada que se le parezca.

Tampoco bebes alcohol, ¿no?

Tampoco. Me deprime al instante. La gente se cree que es broma. Incluso yo mismo cada cierto tiempo me lo tomo a broma y me bebo una caña o una copa de rioja, pero, al momento, y sin que medie la euforia etílica, me deprimo. De pronto empiezo a sentir que mi vida es una mierda y que soy un desgraciado, hasta que reparo que he bebido alcohol. Entonces trato de irme a casa a dormir un rato para ver si así se me pasa.

Lo que sí hace es fumar cannabis.

Ni eso, ya solo vaporizo. Tuve que dejar de fumar tabaco hace doce años. Estaba enganchado al tabaco, pero no me gustaba el sabor. Así que lo mezclaba con hierba o con hachís y acababa fumando doce porros diarios. Me sentaban bien, llevaba mi vida adelante sin problemas, pero es verdad que me pasaba el invierno tosiendo y por las mañanas me levantaba de mal humor. Dejé el tabaco porque tuve una especie de asma alérgica. No tuve más remedio. Y durante seis meses estuve sin nada, hasta que descubrí que había vaporizadores, que la hierba y el hachís se podían vaporizar. Fue mi salvación, porque durante esos seis o siete meses no me coloqué con nada; como el alcohol no me gusta, y tampoco concibo tomarme otras drogas sin acompañarlas con cannabis, me sentía muy raro.

“Hay que poner fin al criminal experimento de la prohibición y dejar que la humanidad avance por la senda del bienestar, garantizando a la ciudadanía el libre acceso, y en condiciones sanitarias, a las drogas. Y, mientras tanto, en el ámbito cultural conviene ir sacudiéndose las supersticiones y cuestionar los mitos asociados a las sustancias, defendiendo el buen uso y la transmisión del conocimiento y la experiencia”

Y de repente te volviste un defensor de la vaporización. Yo te conocí entonces y debo decir que te ponías un poco pesado con lo del barco de vapor…

Es que para mí fue una revelación. Descubrí que el sabor era mucho mejor y que como no tenía el enganche del tabaco consumía mucho menos, pero me colocaba mucho más. Después de décadas fumando porros como un descosido entendí lo que quería decir Paracelso con aquello de que el veneno depende de la dosis. Porque yo fumaba muchos porros, pero colocarme colocarme solo con el primero de por la mañana, los otros diez que me fumaba a lo largo del día me permitían tener una estabilidad anímica, pero apenas me afectaban, debido a la gran tolerancia que había desarrollado. Y en cambio, vaporizando un cuarto de gramo, menos de lo que le solía echar a uno de mis porros, me agarraba un ciego maravilloso. Con el cannabis, que es la única droga que consumo habitualmente, tengo comprobadísimo que menos es más. Consumo doce veces menos que antes y me coloco mucho más. De hecho, suelo esperar a la noche, porque me afecta bastante. Y ya no toso, ni me despierto de mal humor.

¿Y no echas de menos el porro con tabaco? Me suena muy bien lo que dices, pero para mí el vapor no me llena como el humo.

Claro, como estás acostumbrado al humo, el vapor te sabe a poco. A mí en estos años, alguna que otra vez, sobre todo cuando me han regalado un hachís excepcional, me dejo llevar por la nostalgia y me fumo un porro con tabaco. Pero siempre me decepciona. Nunca el porro está a la altura de su recuerdo. Acostumbrado ya al vapor, el humo me parece muy invasivo, enseguida me duele la garganta y el estómago, y me sabe a ceniza.

¿Entonces solo consumes por la noche?

Por el día es raro que me drogue. Por el día suelo escribir para ganarme la vida y trato de no drogarme porque, colocado, pierdo la paciencia y me cuesta más hacer gestiones. Eso no significa que, a veces, no recurra, en momentos de embotamiento, a un poco de marihuana para sortear los bloqueos y atascos. Pero, si lo hago por la mañana, la tarde me pide siesta y como no siempre se puede…

Microdosis que afinan la percepción

“Siempre ha sido así, las drogas se toman para eso, por el estímulo que brindan, por el dolor que quitan y el placer que proporcionan”, dice Fidel Moreno.

El protagonista de Mejor que muerto fuma porros a cualquier hora y también experimenta con microdosis de LSD

Sí, aunque se niega a seguir el protocolo de James Fadiman. Soy un apasionado de las microdosis de LSD, pero me niego a esa medicalización de la sustancia. ¿Qué es eso de prescribir una toma cada tres días durante un mes? Tómate una microdosis y, si te va bien, tómate otra cuando te apetezca o creas que te va a ir bien, pero no te metas en una pauta de consumo de una microdosis cada tres días porque te lo dice un psicólogo. Entiendo que la gente necesita la seguridad de que le lleven de la mano y que hay gente con depresiones muy chungas que busca salir como sea del atolladero. Pero intentemos desarrollar la escucha del propio cuerpo, afinemos el oído. La idea de la microdosis es un poco esa, la de afinar la percepción con una dosis mínima. Tan mínima que, si no estás atento, ni te enteras.

Pero a la mayoría de la gente los psicodélicos le dan miedo, aunque sea en microdosis subperceptuales.

Sí, pero esa es la ventaja de las microdosis, que permiten conocer una sustancia desde abajo. José Carlos Bouso decía medio en broma que las microdosis eran la homeopatización de la psicodelia, porque es verdad que, frente a la mística del gran viaje, una microdosis es algo así como turismo doméstico, como ir del dormitorio al salón. Sin embargo, yo creo que es una forma de refinamiento en el uso de drogas, que permite el acercamiento sin riesgos para mucha gente a la que comprensiblemente le asusta la idea de alucinar. Y también para los que hemos viajado con dosis altas y con la edad nos da pereza meternos una entripada de doce horas, las microdosis nos permiten una relación gozosa con una sustancia como el LSD, que siempre tiene algo que enseñarte.

También Julio, el protagonista de Mejor que muerto, experimenta con Cialis, un medicamento contra la disfunción eréctil, ¿una manera de sortear la crisis de los cuarenta?

Julio vive una crisis existencial que se le agudiza por tener más de cuarenta y verse empujado por su mujer a procrear y a sentar la cabeza. La crisis de los cuarenta es hoy la crisis del final de la adolescencia. La precariedad laboral y sentimental hace que alarguemos la adolescencia hasta los cuarenta, momento a partir del cual el sistema conspira para que te integres, para que tengas hijos, hipoteca y un trabajo serio. Cuando empieza la novela Julio tiene 41 años, está en paro y vive de su mujer, y experimentar con el Cialis le permite una regresión vigorosa a la juventud. Siempre pensamos que el viaje en el tiempo consiste en desplazarse a una época remota o futura, pero volver a sentir el cuerpo como a los veinte años, con ese hormigueo constante en la entrepierna y con erecciones involuntarias, supone también un maravilloso viaje en el tiempo, una vuelta a la pubertad. El Cialis además permite cumplir con el mito del Don Juan, el mito del hombre siempre erecto y disponible para la cópula. Un mito que conviene aclarar, porque los hombres muy a menudo no tenemos ni ganas ni capacidad para follar. El Cialis en la novela distrae a Julio unos meses de la doble crisis que le afecta, la de los cuarenta y la de la masculinidad, y a mí como escritor me brinda la posibilidad de tratar con humor uno de los temas centrales del libro: qué significa ser un hombre hoy.

¿Y qué significa ser hombre hoy?

Pues no lo sé, pero creo que, a través del personaje de Julio, tan excesivo y disparatado, se muestran bien las contradicciones de la masculinidad actual. Hablamos de un hombre que no siente nostalgia del poder perdido y que se adapta mal que bien a la nueva situación. Y digo mal que bien porque sabemos lo que significa ser mujer hoy, pero en cambio no sabemos lo que significa hoy ser un hombre. Por eso me parece interesante contar la historia de Julio, poder meternos dentro de un hombre de hoy, ver lo que piensa, verlo actuar, ver cómo se adapta a su posición subordinada y, a la vez, cómo trata también de salvaguardar un espacio de libertad fuera del control femenino.

Pero y tú, que también eres un hombre, ¿qué piensas acerca de la condición masculina? Hay ahora muchos que hablan de recuperar el poder que las mujeres nos han quitado.

Yo creo que no hay vuelta atrás. Y que está muy bien que el poder se reparta, pero no podemos ser inocentes. El poder está siempre rodeado de corrupción y de desigualdad, no porque lo ejerza una mujer va a ser menos tiránico. No creo que una mujer policía sea mejor, tampoco peor, que un hombre policía. Ni que Isabel Díaz Ayuso sea por ser mujer una alternativa mejor a la de otro político que sea hombre. Por otro lado, el feminismo se ha fragmentado tanto que creo más útil hablar de igualdad, y ya que estamos, no quedarnos solo en la igualdad de género, sino luchar también contra las desigualdades sociales, que considero más determinantes en la España de hoy. Digamos que antes que feminista soy anarquista. El feminismo nos ha enseñado la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, y que debemos apoyar a las víctimas y a las minorías oprimidas. Olvidemos por un rato las banderas ideológicas y luchemos por la igualdad social y apoyemos a los que sufren abusos, incluso si se da el caso en que sea un hombre el que sufre el abuso por parte de una mujer empoderada. Tenemos que dejar a un lado la discordia permanente y volver a escucharnos.

En la novela se habla de Agustín García Calvo.

Claro, porque sus enseñanzas siguen siendo muy útiles. Por ejemplo, frente a la fiebre de las identidades es mejor no conformarse con las etiquetas, intentar ser lo menos posible. Vale que no puedo dejar de ser español, de ser hombre, de ser marido, de ser hijo, de ser padre, pero intentemos, en lugar de reforzar la rigidez de esas identidades, aflojar las correas del corsé que nos imponen. Ser lo menos hombre posible, lo menos mujer posible, bailar a contradanza lo que se nos ha impuesto: “No hay Dios ni ley que a contradanza no se pueda bailar”, decía García Calvo en un soneto. También es un poco la enseñanza del Tao Te King cuando dice aquello de que “en el ser centramos nuestra atención, pero del no ser depende su utilidad”. Si no queremos entregar nuestra vida a la guerra, es importante dejar de desfilar como borregos detrás de las banderas con las que nos distraen.

El mito y la realidad de las drogas

Fidel Moreno en la Marcha Mundial de la Marihuana de 2024.

Para el escritor Marcos Giralt Torrente, Mejor que muerto es “Una novela a contracorriente, en la que Fidel Moreno consigue algo al alcance de muy pocos: elevar lo cotidiano a la categoría de extraordinario. Sin maniqueísmos ni lugares comunes, con una mirada desprejuiciada capaz de traer a la luz el interior oculto de unos personajes tan de hoy como las calles por las que transitan”. Y para Manuel Vilas nos encontramos ante “Un excelente debut literario, una crónica de la vida actual y corriente llena de humor y sinceridad de la buena. Si Cervantes se levantara de la tumba esta sería su novela preferida”. Fidel se ríe por lo que llama “el uso magistral de la hipérbole que aplica Vilas al resucitar a Cervantes”, pero lo agradece: “Cada día se publican tantos libros que lo normal es que uno más pase desapercibido. Que escritores ya consagrados te bendigan puede servir para que el libro se mantenga un poco más a flote y, con un poco más de suerte, que sobreviva algunas semanas más en librerías”. ¿Y si se convierte en un best seller? “Me encantaría, siempre hay que dejar espacio a lo imprevisto. Pero los temas que me interesan suelen ser marginales o, al menos, a mí me gusta tratarlos desde una perspectiva distinta a la habitual, en muchos casos a contracorriente del pensamiento dominante. Y, claro, si te colocas en el margen, luego no te puedes quejar de que tu trabajo no se reconozca tanto como a ti te gustaría”.

Supongo que cuando reclamas hablar desde otra perspectiva, te refieres también a las drogas. Pero las drogas están muy presentes en la literatura, en las series y en el arte. Ya no son un tema marginal, no debería por tanto ser un freno para que una novela funcione comercialmente, ¿no crees?

Es verdad que las drogas están muy presentes, pero suelen tratarse de una forma muy tópica, o bien alarmista o bien desde esa fascinación propia de los malditos. Esas dos visiones, el alarmismo y el malditismo, son dos caras de la misma moneda, forman parte del lugar común que estipula que las drogas son malas. Son dos formas de moralismo que falsean la realidad de las sustancias y la relación que tenemos con ellas.

¿Y cuál es esa realidad?

La realidad es que el ser humano necesita la ebriedad para vivir en este mundo desde antes de conformarse como especie. Igual que necesitamos comer unas veces al día y dormir con regularidad. Para sobrellevar el día a día y, en ocasiones, para enfrentarnos a situaciones nuevas necesitamos las drogas. Sin ellas la existencia sería más aburrida, más dolorosa y menos placentera. En la visión habitual, la que está presente en la mayoría de productos culturales, se pone el foco principalmente en las drogas ilegales, y en lugar de valorar sus virtudes y su incontestable contribución a la mejora de la vida y de la cultura, se las señala como el camino más directo a la perdición.

“Resulta un sinsentido legalizar unas sustancias y otras no. Hay que acabar con el abuso de la prohibición en todos sus frentes, empezando por desactivar esa moral pacata que nos gobierna por dentro”

¿Me puedes poner algún ejemplo?

Mira por ejemplo la vuelta otra vez al tema de los muertos por la heroína en los ochenta, o el bum que le han dado al libro y a la serie Yo, adicto. No niego que en los ochenta y en los noventa hubo muchas muertes por heroína, aunque se suele hinchar mucho el asunto. Porque los años en los que hubo más muertos por sobredosis fueron en el 90 y en el 91, y en ninguno de estos dos años la cifra superó el millar de muertos, mientras que, por poner una comparación numérica, por accidentes de coches morían en aquella época 15.000 personas al año en España, más o menos las casi 14.000 muertes anuales que se atribuyen hoy en España al alcohol. Es verdad que además de los que murieron por sobredosis, murieron muchos por sida, pero ahí no se le puede echar la culpa a la sustancia y tendríamos que hablar de una responsabilidad por parte del Gobierno por no haber adoptado antes medidas de reducción de riesgos como el reparto de jeringuillas, por no hablar de lo más grave, que es la prohibición de una sustancia, que condena a sus consumidores a la clandestinidad, a sobredosis y a envenenamientos imprevisibles. Todo esto está estudiado, el libro ¿Nos matan con heroína? de Juan Carlos Usó está ahí, y, sin embargo, periodistas, escritores y cineastas siguen insistiendo en hablar de la “epidemia” de la heroína en los ochenta.

Y luego están las series como Yo, adicto.

Sí. Y no se puede negar que haya gente que se engancha a determinadas drogas y que, normalmente en alianza con otros factores, arruina su vida. Entiendo que haya películas que hablen del asunto, pero esa no es la realidad de la gran mayoría de usuarios de drogas. Hasta la misma Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –los encargados de la prohibición de las drogas– reconoce en sus informes que de los que empiezan a consumir drogas ilegales apenas un 8% desarrollará un trastorno asociado a su uso. Ellos dicen “al menos un 8%”, y luego, cuando echan cuentas dicen que de los 292 millones de usuarios de drogas son 64 millones los que sufren algún tipo de trastorno por consumo, lo que representa un 22%. Es decir que el resto, un 68% de los consumidores, la gran mayoría, no tiene ningún problema cuando usa drogas ilegales. Y, si cuando se habla de drogas en la prensa o en las películas, solo se habla de trastornos extremos que afectan a una minoría, se está ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad, que no es otra que la de que la gran mayoría de los que usamos drogas lo hacemos por el bienestar que nos proporciona.

Y que le recuerden esta evidencia no les gusta.

Claro, si en la tele o en el periódico quieren hacer un especial sobre drogas hablarán de adictos y tragedias, y que alguien les recuerde la realidad les fastidia de algún modo. No es solo que les parezca una irresponsabilidad y una invitación al extravío hablar con normalidad de las drogas, es que les arruina la visión mítica, el cuento que se han contado y al que no quieren renunciar. Las drogas, y en especial la heroína, encarnan en nuestra sociedad el mito de la perdición. Hay que desmitificar las drogas, nos perjudica a todos: los que para ser buenos no consumen, se morirán sin haberlas probado, y los que consumen lo harán con complejo de culpa o buscando hacerse los malotes, y en una clandestinidad que añade mil peligros. Hay que poner fin al criminal experimento de la prohibición y dejar que la humanidad avance por la senda del bienestar, garantizando a la ciudadanía el libre acceso, y en condiciones sanitarias, a las drogas. Y, mientras tanto, en el ámbito cultural conviene ir sacudiéndose las supersticiones y cuestionar los mitos asociados a las sustancias, defendiendo el buen uso y la transmisión del conocimiento y la experiencia.

Quizás lo que más sorprende del protagonista de tu novela, en lo que a drogas se refiere, es que experimenta con un uso esporádico de heroína. ¿No te da miedo que la gente pueda identificarte con tu protagonista y alguien piense que eres yonqui?

Uno no puede escribir con miedo al qué dirán, ni escribir pensando en los tontos que además no suelen leer mucho. Cualquier lector experimentado sabe distinguir entre autor, narrador y personaje. Mi novela además está escrita en tercera persona, aunque el punto de vista corresponda al protagonista, tratarlo en tercera persona permite verlo en perspectiva. Yo tengo poco que ver con Julio, un personaje tan seductor como irritante, aunque es verdad que le he prestado muchas cosas y le hago actuar de determinada manera con una intención concreta. En el caso del consumo esporádico de heroína que tiene el personaje, un consumo no adictivo, gozoso y experimental, una de mis intenciones era jugar con las expectativas del lector. Han insistido tanto en el relato trágico de la heroína, el del yonqui que no puede controlar su consumo y tras un periodo corto de felicidad cae en el infierno de la adicción, que resulta escandaloso recordar la realidad de toda esa otra gente que puede consumirla sin problemas. Fíjate lo que le pasó a Carl Hart, cuando contó en su último libro que la heroína le ayudaba a sobrellevar mejor su vida de catedrático en Columbia y padre de familia. Se le echaron encima con los mismos argumentos de siempre: que la heroína lleva irremediablemente a la perdición.

Sin embargo, parece haber un cambio en relación a otras drogas. Aparte del cannabis, que está en proceso de regularse en medio mundo, psicodélicos como la psilocibina o la ayahuasca, o el MDMA son valorados por sus virtudes terapéuticas.

Lo cual me parece muy bien. Aunque no me guste la medicalización del fenómeno de las drogas, entiendo que puede ser estratégico empezar por ahí, pero a ver si ahora para drogarnos vamos a tener que fingir que estamos enfermos. Como decía Thomas Szasz, tenemos derecho a las drogas, su uso forma parte de la experiencia humana y es un disparate contraproducente prohibirlas, o autorizar su uso solo bajo control médico. Es ridículo ver a expertos predicar a favor del control médico de las drogas, cuando ellos las han probado y disfrutado en contextos de ocio. Igual que resulta un sinsentido legalizar unas sustancias y otras no. Hay que acabar con el abuso de la prohibición en todos sus frentes, empezando por desactivar esa moral pacata que nos gobierna por dentro.