La España que narra Alfonso Domingo en Cabaret Iberia (Libros del KO) fue un espejismo. Una España que apenas empezaba a asomar cabeza cuando tuvo que volver a esconderla por varias décadas. Una España frívola y urbana, cosmopolita y burguesa, que renegaba de esa vocación unamuniana del campesino enjuto en un paisaje desolado. Algunos –para ser honestos, muy pocos: un puñado de privilegiados en las grandes ciudades– quisieron hacer de la noche madrileña o barcelonesa un lugar en el que huir del áspero autoritarismo de la dictadura de Primo de Rivera y de la miserable estrechez en un país aún casi medieval. Hubo una España sonámbula que quiso bailar.

“La frivolidad es una demostración de vida y de salud”, escribió Álvaro Retana, uno de los muchos personajes excéntricos y fascinantes que desfilan por el libro, “ni los muertos ni los enfermos se entregan a la frivolidad. Frivolidad es la escapada de la vida cotidiana, una inyección de alegría”.

El libro también invita a matizar el tópico de la España mesetaria, cejijunta y cuartelera. El autor señala que la verdad es que “no éramos tan distintos a otras capitales europeas, incluso éramos más avanzados en algunos aspectos: en Madrid podías pasarte toda la noche de un local a otro, cosa que no pasaba en París, ni en Berlín ni en Londres”. El libro narra esa otra cara del país entre 1920 –“año de la muerte de Galdós y, de algún modo, la muerte de un mundo”– y 1936, cuando muere Valle-Inclán y la guerra civil da a luz a una España mucho más violenta y antipática.

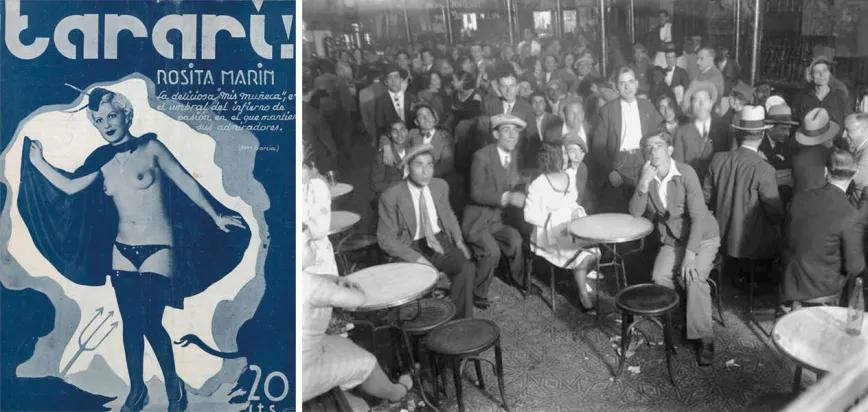

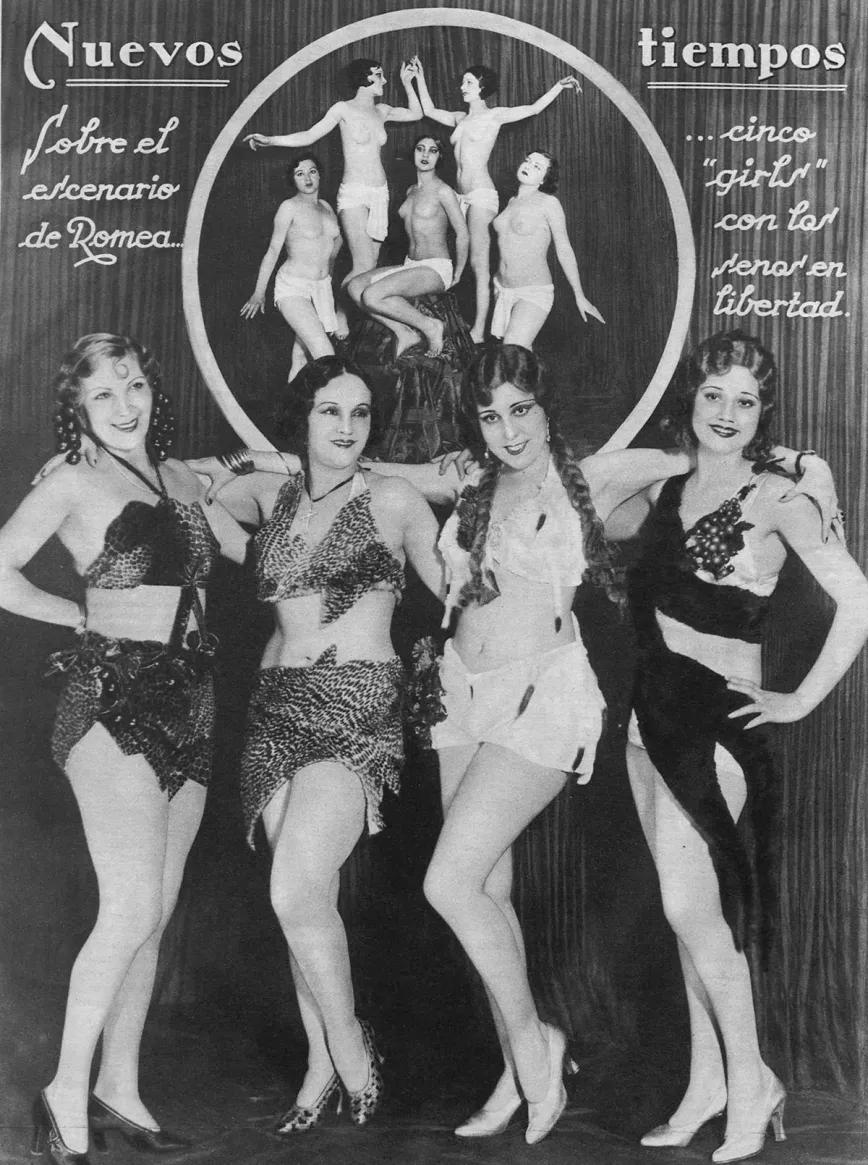

En esos quince años, la modernización del centro de Madrid con la construcción de la Gran Vía, la ampliación del metro y el alumbrado eléctrico; sumada a una incipiente industrialización y la consolidación de una clase burguesa ajena a las taras de nuestra añeja aristocracia, pero también deseosa de diferenciarse de las masas populares, dio alas a la posibilidad de “europeizar España”, tema que había sido el caballo de batalla de la intelectualidad patria en las décadas anteriores. En esos años, mostrar los pechos en un espectáculo teatral era visto por algunos como un gesto capaz de cambiar la Historia. Cada teta al aire, escribía un periodista partidario del destape, “es un puntito breve pinchando en la panza hueca de una moral convencional (…) en lucha abierta contra la hipocresía, contra los sostenes y contra la belleza con truco. Diez senos como diez altavoces de la civilización real y republicana de la España de hoy”.

Cabaret había de varias clases y para todos los bolsillos. Este es un cabaret elegante de Madrid a las 3 de la mañana.

“No éramos tan distintos a otras capitales europeas, incluso éramos más avanzados en algunos aspectos: en Madrid podías pasarte toda la noche de un local a otro, cosa que no pasaba en París, ni en Berlín ni en Londres”

Algunas voces, como la del bohemio incorregible y genial que fue Emilio Carrere, alertaban de una gentrificación avant la lettre: “Los viejos barrios galantes van desapareciendo. Parecen pequeñas ciudades malditas que se hunden o se borran por un castigo del cielo. Exiguas Gomorras, diminutas Babilonias, islas del pecado perdidas en el océano de la gran ciudad (…) La galantería deja de ser pobre y nocturna y es perfumada y ligera”. Cambian las ciudades, cambian las bebidas –el vino peleón es sustituido por sofisticados cócteles– cambia la música –el organillo zarzuelero deja paso al ritmo sincopado del charlestón y a las melodías desbocadas del jazz– y cambian también los espíritus.

“Tras la Primera Guerra Mundial, España resurge económicamente y el tiempo empieza a acelerarse”, explica Domingo, “aparecen entonces una serie de invenciones como el tocadiscos o el cine sonoro. Se produce también una eclosión de ritmos y géneros musicales y, sobre todo, la gente quiere vivir. En ese universo de la noche, el país va conquistando libertades en las costumbres que eran impensables años atrás. Además, hay una generación de creadores e intérpretes maravillosos: Lorca y la eclosión del flamenco, el tango de Gardel, el jazz que llega de París, el cabaret… Todo se mezcla, todo es rico y efervescente”.

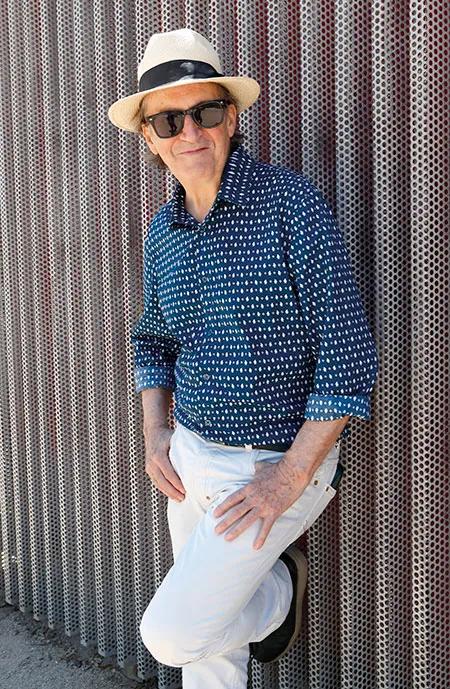

Alfonso Domingo retratado por Óscar Rivilla.

Y no para el gusto de todos, por supuesto. Escribe Domingo: “El desparpajo y el erotismo cada vez más explícito de los nuevos espectáculos despiertan el rechazo moral de la clase alta, habituada durante décadas a imponer sus férreos criterios morales. La Iglesia y los moralistas católicos denuncian el nuevo género como consecuencia de la degradación de las grandes ciudades, calificadas ahora de Babilonias responsables del desenfreno y del desorden moral y sexual de la juventud”. Así aparecieron grupos como la Liga Antipornográfica o la Liga contra la Pública Inmoralidad, que boicoteaban espectáculos que juzgaban impúdicos y delataban a quiosqueros que vendían bajo manga publicaciones “de literatura licenciosa”. Pero también determinados sectores de la izquierda más purista cargaron contra lo que veían como decadentes diversiones burguesas.

“El placer es lo único que no se puede controlar”, medita Domingo, “y la aspiración del poder es tener todo controlado, y por eso quiere ponerle límites al placer. Un hombre enajenado por el placer no es controlable; una sociedad que encuentra su razón de vivir en valores no religiosos es difícil de controlar”. Lo que subyace, continúa el autor, “es la vieja pelea entre el control y el placer individual. En esta época, con la república, se dan más oportunidades de encontrar placer en el cuerpo que en la época que viene tras la guerra civil, que será una sociedad muy represiva y en la que solo disfrutaban de ese placer las clases muy privilegiadas y en cortijos cerrados”.

Drogas y antiprohibicionismo

¡Tarari! fue una revista sobre todas las actividades y los espectáculos que se podían encontrar en las noches de las capitales españolas. Una especie de guía del ocio con reportajes, guía de artistas y fotos de desnudos. A su lado, un cabaret popular de los años treinta.

“El placer es lo único que no se puede controlar”, medita Domingo, “y la aspiración del poder es tener todo controlado, y por eso quiere ponerle límites al placer. Un hombre enajenado por el placer no es controlable; una sociedad que encuentra su razón de vivir en valores no religiosos es difícil de controlar”

Además de bailes y erotismo, hubo también drogas. La favorita de los habitantes de aquellas noches locas de los años 20 y 30 era esa cocaína que el escritor González-Ruano le compraba en el Maxim’s a “un negro gigantesco vestido con librea aparatosa”. Pero también la morfina, muy popular entre cabareteras y veteranos de guerra, y el hachís del que tanto disfrutó Valle-Inclán. El pánico moral de las autoridades y de las clases más conservadoras también pone a las sustancias en el punto de mira, a pesar de que buena parte de sus consumidores provenían de grupos adinerados y bien relacionados.

Con la dictadura de Primo de Rivera se recrudece la persecución contra las drogas: “La policía forma brigadas específicas, se practican registros a boticarios y farmacéuticos, y se realizan decenas de detenciones”. Pero frente a la retórica oficial, aparecen discursos a la contra que quizás sean el germen del pensamiento antiprohibicionista en España. Domingo cita un artículo de 1921 firmado por el periodista republicano Carlos Esplá:

“Debemos advertir que no existe un gran peligro para la sociedad y que se trata, al parecer, de un feroz complot contra la integridad del cabaret (…) Por lo demás, la cocainomanía me parece una estupidez menos peligrosa que la afición taurina, ya que produce menos víctimas”.

Ese mundo abierto y liberal empezó a desaparecer cuando silbaron las primeras balas. Ese universo de escritores de novelas eróticas, de dandis juerguistas, de cabareteras budistas y vegetarianas y de cafés modernistas no pudo sobrevivir a la venganza feroz de la España del cilicio y la caverna. “Eso se truncó, y no volvió hasta que llegó la democracia”, lamenta el autor. “Hubo muchos genios y artistas que vieron truncada su carrera y su propia vida. Independientemente de lo que cada uno piense sobre la guerra, aquello fue una pérdida para el mundo de la noche, de la música… de la libertad, en suma”.

En la revista La pipa de oro de 1932 (en la otra página) fue la primera vez en la que cinco vicetiples salían con los senos al aire, “un soplo de libertad”, como lo calificaron muchas publicaciones.

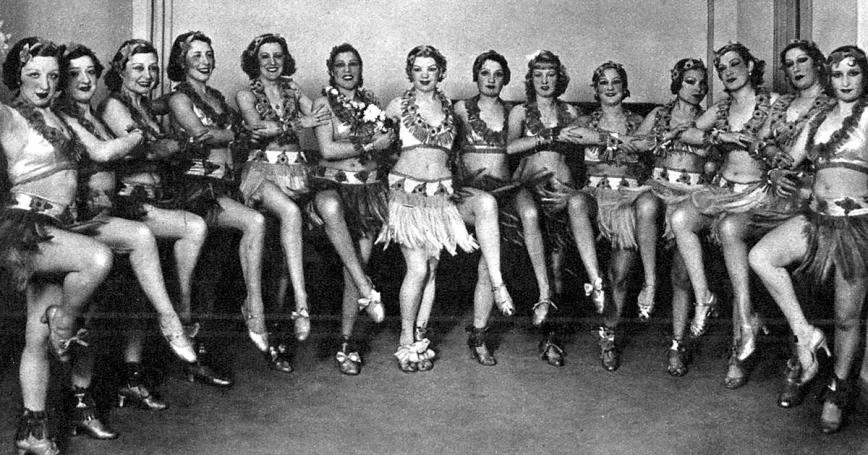

Las vicetiples, cada vez con menos ropa, fundamentales en los espectáculos de la revista.

Los dancings, que se pusieron de moda en Madrid y Barcelona sobre todo, cambiaron la relación entre los sexos en formas más libres y menos rígidas.

El bar americano y los cócteles se extendieron en las noches de las grandes ciudades.