A la memoria de Carmeli Márquez

“A tus treinta y cinco años –le espeta Antonio Pérez (Serranilla, Cáceres, 1946) a su hijo Beltrán– tu mamacita y yo estábamos de regreso a Madrid y metidos en el sexo, las drogas y el rock’n’roll. Y yo, además de sexo, drogas y rock’n’roll, a estudiar”. Hay veces que una frase cogida al vuelo en una conversación cotidiana lo dice casi todo sobre el carácter de su autor. En esas pocas palabras está el antropólogo erudito y aventurero; está el ácrata del 68 y está el hombre melancólico y recién enviudado que vive desde hace tres décadas en un caserío a las afueras de Valencia de Alcántara, a pocos pasos de la frontera con Portugal.

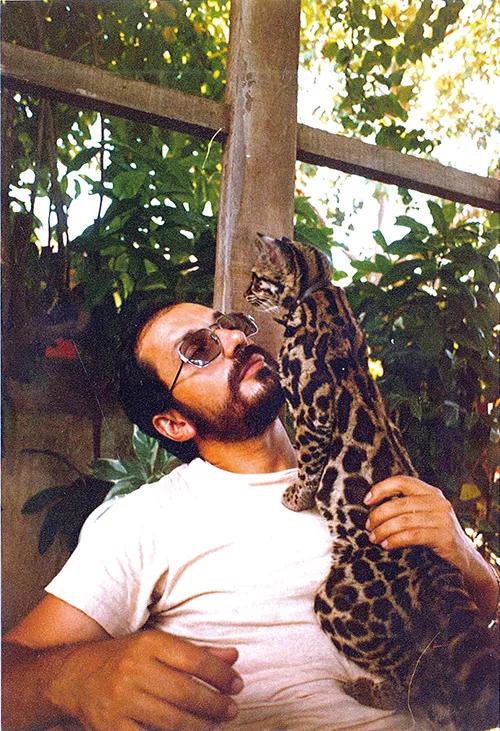

A principios de los ochenta, Pérez y su esposa –la venezolana y también antropóloga Carmeli Márquez– estaban, efectivamente, de regreso en Madrid. La pareja volvía de pasar una larga temporada en la Amazonia venezolana. Durante más de dos años habitaron un humilde chamizo en San Carlos de Río Negro, un municipio fronterizo con Colombia, dedicados a la investigación y al estudio de las costumbres y la sociedad indígena.

“Finiquitado Franco –ha escrito Antonio–, me dio por colegir que un ácrata debía continuar la pelea acompañando a aquellos que, por definición, tienen menos poder: los pueblos indígenas”. Pérez es un aindiado de nuestro tiempo. Los aindiados –una “dignísima categoría” para él, unos “protoanarquistas”– fueron aquellos conquistadores europeos réprobos, fugitivos y desarraigados que se quedaron a vivir entre los indígenas americanos tras sentirse “atraídos por pueblos infinitamente más igualitarios que los europeos”.

Un jovencísimo Antonio Pérez haciendo autostop por Europa en un viaje antes de empezar la universidad.

En su estancia amazónica, Antonio y Carmeli convivieron estrechamente con los habitantes y con los temibles mosquitos de la zona, almorzaron piraña y vieron cómo les crecían a la puerta de casa matojos de ayahuasca. Pérez, que en verdad tiene más de científico naturalista que de hombre de letras, la llama Banisteriopsis caapi.

Repartidos por toda su casa extremeña, un antiguo salón de baile de finales del xix, que fue utilizado como garita de la Guardia Civil para vigilar el contrabando en la frontera, hay cerca de mil archivadores verdes, numerados y etiquetados con las materias más diversas: “Iglesia en Amazonas”, “Venezuela”, “Generación del 98”, “Bartolomé de las Casas”, “Mayo del 68”, “ONU”, “Melanesia”… Al menos tres de ellos (376, 377 y 378) están dedicados íntegramente a las drogas. Se lee en las etiquetas: “Hemp”, “Yage”, “Amaringo”, “Peyot”, “B. caapi”.

De estas carpetas, atiborradas de artículos, fichas, fotos y escritos, saca una de las plantas de ayahuasca, marronácea y ya reseca, que recogió en el patio de su casa amazónica. Fue en esa misma localidad donde el naturalista inglés Richard Spruce, uno de los pocos ídolos de Antonio, que se precia no idolatrar a casi nadie –no en vano dice ser “anarquista congénito”–, descubrió esta planta a los europeos.

Antonio Pérez junto a un grupo de indígenas en el Amazonas.

Guarda otro ejemplar más en las bodegas de su casa, donde ha montado un pequeño museo de objetos amazónicos y melanesios. En sus vitrinas hay pirañas disecadas, taparrabos, instrumentos musicales, máscaras, estatuillas, arcos, cerámicas y objetos rituales. La religiosidad amazónica está con frecuencia ligada a ceremonias que requieren el uso de sustancias psicotrópicas.

En una de las vitrinas, con una cartela que dice “Drogas y narcóticos”, hay varios tarros con lo que parecen semillas y raíces junto a un cestillo de mimbre, que es lo que Pérez llama “el kit del yopo”. El yopo es un árbol que crece en la Amazonia y cuyas semillas contienen DMT y otras sustancias enteógenas. Distintos pueblos amazónicos celebran rituales esnifando un rapé elaborado a partir de semillas de yopo. Para ello utilizan un cuenco de madera sobre el que vuelcan el polvo, que esnifan con un turulo de doble conducto hecho de caña. “Pero lo interesante es el peine”, explica Antonio mostrando un objeto alargado, erizado de púas de caña y envuelto en una tela granate por la zona de agarre. El indio se peina a sí mismo mientras está drogado con el único propósito, cuenta Pérez, de “hacerse el viaje más placentero”.

Si se mira con ojos de antropólogo, no hay nada extraño en ello: “Toda la humanidad se ha drogado siempre, y no solo la humanidad. Las bestias también, y a las plantas suponemos que el estiércol las coloca horrores”.

Antonio Pérez y su difunta mujer, la también antropóloga Carmeli Márquez, en el yacimiento de Tikal, en Guatemala.

Ideas geniales para olvidarse de ellas

Antonio formó parte de un grupo estudiantil informal y heterogéneo a los que se conoció como los Ácratas. Ellos fueron los agitadores más audaces y radicales del campus madrileño

Su experiencia con las drogas se remonta casi a su primera infancia. Pérez recuerda que aquella sociedad europea en la que nació, entre la segunda guerra mundial y Mayo del 68, vivía en régimen paternalista, o una “dictablanda estilo Padre padrone”. Una sociedad “profundamente drogada, puesto que el alcohol y los venenos farmacéuticos ocupaban todos los espacios personales, comerciales y, por supuesto, la trama del calculado embrutecimiento promovido por el Estado”.

Le basta con retrotraerse a su propia niñez madrileña en casa de sus abuelos y a los felices años en el Instituto San Isidro: “El Optalidón, por ejemplo, era la aspirina que se tomaban las señoras, las amas de casa, ya les doliera la cabeza o el codo, y daba la casualidad de que el excipiente de esas aspirinas tenía un componente psicodélico. Pero si a esas señoras les decías que se estaban drogando te dirían: ‘¡No, no, por dios!’. En España aquello estaba muy de moda en esa época, y también se tomaban mucho alcohol y muchas anfetas”.

Dice sobre estas últimas: “¿Cómo es posible que, con trece años, cuando llegué al instituto, todos los niños lleváramos en el plumier un tubo de Simpatina o de Centramina? Todos lo llevábamos y no teníamos ni puta idea de lo que era, solo que servía para no dormir y preparar exámenes. Yo apenas tomé, porque nunca me han gustado. Te pasabas toda la noche anfetaminado, sin dormir, llegabas al examen y te quedabas en blanco”.

Durante su expedición antropológica en velero para los Mares del Sur: “Para que veas lo duro que es el trabajo de campo”.

Cuando entró en la Universidad Central de Madrid para estudiar Políticas, a mediados de los sesenta, los porros no eran aún parte del paisaje universitario: “Seguíamos con las anfetas de bachillerato y con el alcohol, así que no hacían falta drogas nuevas. Pero poco a poco empezó, sí, con lo que comenzó llamándose grifa y luego kif”.

Una de las primeras veces que fue a pillar aquel kif era 1 de abril, a la sazón Día de la Victoria: “Se celebraba en Madrid un desfile militar al que venía la Legión, y todos los ‘lejías’ venían con su petate, que era pura grifa. Entonces algunos de Políticas, los que teníamos fama de malotes, nos íbamos a conseguir grifa. Pero era un kif que, ¡bah!, no prestaba”.

De aquella tropa de malotes de Políticas recuerda a su amiga Blanca Uría Meruéndano, hija de una de las más poderosas sagas de la burguesía asturiana: “Ella fue de las primeras que empezó a probar sustancias ilegales. Ya andando el tiempo estuvo un par de meses visitándonos en el Amazonas, y a la vuelta se encontró con Eduardo Haro Ibars y se despeñó todo”. Blanca Uría se enganchó a la heroína y murió de sida en 1996.

Al cabo de los años, aquella grifa marrullera y legionaria fue dando paso a un producto mucho más prestoso: “El hachís, como decía una alemana amiga mía, es una ‘droga bonita para pensar’. Y así es, es para pensar con ideas geniales de las que luego no te acuerdas. Y puede ser también para trabajar, e incluso aumenta la productividad. Recuerdo hace siglos una investigación que se publicó en Current Anthropology, una de las revistas clásicas, que demostraba que, entre los que iban a cortar caña en Jamaica, rendían más los que fumaban la ganja”.

“Hubo una época –rememora Pérez– en la que me pasaba fumado todo el día. Ahora no lo pruebo durante el día y lo uso solo para dormir. Me sienta estupendamente y duermo como un bendito”. Puedo atestiguar que se lo recomienda a sus invitados. Tras perder un autobús desde Madrid, este que escribe acabó llegando al caserío de Valencia de Alcántara en coche y casi de madrugada. Una vez instalado en mi habitación, ya a punto de acostarme, Antonio me preguntó: “¿Y no quieres una pipa de hachís para antes de dormir?”.

Revolución, exilio y cárcel

Pérez posa junto a un indígena en una expedición antropológica en la Melanesia.

La vida universitaria de Antonio, en los años declinantes del franquismo, está plagada de vivencias anómalas como esa de ir a pillarle hachís a los legionarios. También chinchaba al personal gritando y pintando: “Ni Franco ni Carrillo”, y arrojando crucifijos contra los grises. Esto último lo contó de este modo en un panfleto anónimo: “La intervención del fetiche de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Madrid) fue realizada el día 20 de enero de 1968. La acción artística consistió en el descendimiento del crucifijo institucional que se encontraba colgado en una pared del aula 217 y su consecutiva expulsión a través de una ventana cuyo vidrio, al estallar, demostró que algunos entes sobrenaturales no pueden atravesar el cristal ‘sin romperlo ni mancharlo’ […] Por el escaso peso del ente, no se alcanzó el necesario momentum de fuerza, incumpliéndose así uno de los objetivos de la intervención –descalabrar a algún policía–. El gasto energético del lanzador fue de 666 calorías; el gasto empleado por el régimen franquista en las posteriores investigaciones policiales y ceremonias de desagravio, fue de 666 billones de calorías –combustibles fósiles sin incluir–. Por lo tanto, la intervención fue un éxito”. Ante tamaño sacrilegio, se celebraron misas de desagravio en Barcelona, en El Pilar de Zaragoza o en la basílica de San Francisco El Grande de Madrid, a las que acudieron varios ministros del régimen y el líder fascista Blas Piñar.

Antonio formaba parte de un grupo estudiantil informal y heterogéneo a los que se conoció como los Ácratas. Ellos fueron los agitadores más audaces y radicales del campus madrileño, y los responsables de una buena parte de los desórdenes que llevaron a la ruptura total entre el estudiantado y el establishment universitario franquista. Sus métodos de acción, tan desenfrenados y anárquicos, los convirtieron en la pesadilla de la Brigada Político Social, pero también les granjearon la hostilidad de los militantes comunistas, volcados por aquel entonces en la estrategia de “reconciliación nacional”.

Como destaca Miquel Amorós en El año sublime de la acracia, un libro que repasa los meses de efervescencia revolucionaria en la ciudad universitaria de la capital, la insolubilidad entre los Ácratas y los militantes del Partido Comunista no se limitaba a un desacuerdo programático. Era su espíritu vital, su sentido de la estética, que siempre es una ética, y su alergia a los bacilos autoritarios y burocráticos lo que les volvía irreconciliables. Aún hoy Antonio les tiene una tremenda tirria a los militantes y simpatizantes del PC: “Es que son dogmáticos como ellos solos”.

Antonio ha gozado con las drogas y ha aprendido de ellas. Pero en igual medida ha sido un severo crítico de las mitologías y mistificaciones que surgen en torno al universo contracultural de las drogas

Frente al rigorismo y la severidad de las reuniones del Partido, con su orden del día y sus turnos de palabra, los Ácratas se encontraban en las cervecerías de La Latina o en el piso de Agustín García Calvo en Malasaña. En lugar de esas manifestaciones de bloque pétreo y consigna unánime, los Ácratas atacaban a la policía mientras cantaban “A las barricadas” o “Asturias, patria querida”. Su aspecto era más atractivo y desenfadado, y sus carteles y panfletos tenían una ironía y una acidez mucho más sugerente que la previsible prosa de madera del Comité Central.

Los Ácratas desbordaron a las autoridades, escalaron el conflicto hasta un punto de no retorno y lo pagaron caro. Casi todos sus compañeros fueron detenidos y pasaron una temporada en la cárcel. Antonio tuvo suerte y pudo cruzar clandestinamente la frontera con Francia. Se estableció en París con una identidad falsa con el objeto de terminar sus estudios e ir tirando a base de trabajos precarios y “pequeña delincuencia”.

Al poco de llegar estalló la revuelta de mayo. Hoy su casa extremeña acoge el que tal vez sea el mayor archivo privado en España sobre aquella intentona de encontrar la playa bajo los adoquines de París: fotografías, carteles, cintas de audio, pegatinas, recortes de prensa y hasta un bote de humo de los antidisturbios están clasificados en un gran armario a pocos pasos de su museo antropológico.

Drogas para después de una guerra

Foto del archivo personal Antonio Pérez.

“En el mayo no teníamos tiempo ni pa mear –cuenta–, el tiempo justo para comer un bocata y dormir donde pudieses: yo dormí varias veces en los bancos del anfiteatro de La Sorbona. A lo mejor fumabas un canuto a la carrera, pero nada más. Pero después, cuando terminó la guerra, ahí sí que entró el LSD en París”. Fue un descubrimiento luminoso: “El LSD ha sido la única droga que, en el fondo, ha tenido importancia en mí. Para empezar, porque me ha sido placentera, que no es poco. Lo he tomado muchas veces, y algunas en circunstancias terribles: en la mili, en la cárcel… Y solo me dio un mal viaje una vez”.

En la cárcel y en la mili porque “claro que había LSD en el talego”, y estamos hablando de las cárceles del final del franquismo, en las que Antonio pasó tres años en las galerías de políticos tras volver de Francia. “Yo lo distribuía en el talego de Jaén y la policía no sabía nada”, asegura. ¿Y cómo entraba el LSD en el pabellón de presos políticos de la cárcel de Jaén? “En el talego, yo estaba traduciendo un libro titulado Arte y alquimia, y entre los papeles o en otros libros me lo pasaban y yo lo distribuía”. Un “papelito”, como él lo llama, costaba unas trescientas o cuatrocientas pesetas.

A Pérez la cárcel no le quitó ni las ganas de drogarse ni la curiosidad científica. Estando en Jaén elaboró dos encuestas sociológicas con preguntas sobre cuestiones muy variadas, que incluían prácticas y actitudes sexuales (¿alguna vez te han hecho una felación?, ¿qué harías si descubres a tu pareja con otro en la cama?) y experiencias con drogas. Pasó el cuestionario entre sus compañeros de presidio y recogió los resultados en un artículo, “Una investigación sociológica entre presos políticos durante el tardofranquismo. (Dos encuestas en la cárcel de Jaén, 1975)”, publicado recientemente en una revista académica.

Un mal viaje entre el 68 y el gurú Maharishi

Antonio ha gozado con las drogas y ha aprendido de ellas. Pero en igual medida ha sido un severo crítico de las mitologías y mistificaciones que surgen en torno al universo contracultural de las drogas. No en vano, se enorgullece de no haber sido nunca un hippie. Pérez tiene mucho de espíritu ilustrado, de racionalista jocoso y volteriano que no soporta la superchería ni la sumisión.

Todo empezó yendo a misa. Al niño Pérez le empezaron a extrañar aquellas fórmulas que repetía el cura, la exactitud del ritual y las profesiones de fe de los parroquianos. Su primer viaje al extranjero, siendo aún adolescente, fue “una Misión Racionalista” a Marruecos para convencer a los marroquíes de que renegasen de su religión y se volviesen ateos. La iniciativa fracasó, y ni siquiera les dejó tiempo para probar el hachís del lugar. A la vuelta se juró que nunca volvería a discutir de religión con nadie más. Lo ha cumplido solo a medias.

“Creo que una cosa que describe muy bien lo que pasa con las drogas es que a todos los tontos se les aparece la Virgen –sentencia Antonio–, entonces si eres tonto y tomas drogas, pues se te aparecen la Virgen, el Mesías y Jesucristo”. Ha conocido casos cercanos: dos antiguas compañeras del grupo de los Ácratas acabaron siendo sendas devotas del gurú Maharishi, “el gordito” para Antonio, que se gastaban sus ahorros en seguir al líder por todo el mundo. Una de ellas fue Violeta García Morales, hermana de la escritora Adelaida García Morales, que abrazó la nueva fe tras tirarse a las vías durante un mal viaje de LSD y pasar varios meses al borde de la muerte.

Las drogas, piensa Antonio, han servido en ocasiones para aplacar o controlar a las clases peligrosas, a los sectores más débiles o marginales de la sociedad. No es que necesariamente haya existido una estrategia para ello, reflexiona, pero desde luego ese fue el resultado. Piensa en cómo afectó la heroína al entorno de ETA y la izquierda abertzale, o entre los gitanos, “que ahora todos son o yonquis o evangélicos”. Las conciencias exhaustas y embrutecidas por un consumo abusivo son un buen caladero para los pastores de almas, así las iglesias evangelistas en Latinoamérica y su gran implantación entre los miles de indios que cayeron en el alcoholismo después de ser integrados en la “civilización”.

“Los pentecostelistas les suprimen el alcohol, y eso hace que un montón de pueblos indígenas sigan vivos. Pero están zombis, son zombis totales y a cambio tienen evangelización católica. Tenemos a muchos alcoholizados que están criando malvas, pero no es tan sencillo”, medita.

Entre su generación, los baby boomers que hicieron la revolución sexual y estuvieron en las barricadas de París: observa con amargura “un trasvase, después del 68, de posiciones extremas al irracionalismo y al esoterismo”. Y piensa que, en parte, se explica por “un exceso de culto a la personalidad. Entre los Ácratas la Matilde, por ejemplo, tanta idolatría por Agustín que llegó un momento en que se fue a buscar a otro gurú”.

También le escaman ciertas modas intelectuales de la época, como la del escritor Carlos Castaneda, muy popular en su momento en los ambientes alternativos. Para Antonio él es “un majadero” y su obra “un fraude”. Y lo lleva diciendo mucho tiempo: ahí está, me enseña, su ponencia en un congreso de antropología en 1994: “¡Ay, Castaneda!: el esoterismo como enfermedad senil del chamanismo”.

Pero sobre esto de Castaneda, concluye, como sobre otras muchas cosas, ya no discute: “Porque es una cuestión de fe, y el que tiene fe, pues se lo cree”. Y Pérez, que nunca ha tenido fe, solo se ríe.