Me quedé jurando en arameo tras recibir a mi viejo amigo y tocayo, el Pirata, con dos gánsteres provistos de revólver, jeringuillas para chutarse y un maletín colmado de millones, coincidiendo con la visita de Constantino (Tino) Romero, un sujeto a quien conocía vagamente por haber sido quien primero alquiló la finca payesa luego convertida en Amnesia, peón notorio de la mafia corso-marsellesa instalada poco antes en la isla.

Era aparentemente casual que mi amigo llegara acompañado por esos tipos, y que apareciese al poco el peón de los corsos para ofrecer la cocaína buscada por ellos, poniéndome en el brete de colaborar –a cambio de un quinto en especie– o asumir los riesgos de ser quien echa a perder la compraventa de un buen pellizco. Cuando los desconocidos convinieron con el apenas conocido en verse al día siguiente, insistiendo en que mi presencia era la única “garantía para ambas partes”, imaginé toda suerte de películas menos que mi amigo me hubiera metido a la pasma en casa.

Sigue asombrándome cómo pude ser tan subnormal, y para entender por qué no me negué de plano solo sirven de ayuda algunos detalles. Uno es que vivíamos en una casa de campo aislada, sin conexión con la red eléctrica y por supuesto sin teléfono, donde lo primero alarmante era comprobar que los corsos me seguían teniendo localizado. Aprovechando una breve ausencia, habían dejado su tarjeta de visita saqueando la casa payesa previa, movimiento al que respondí haciéndoles saber por persona interpuesta que había comprado una pistola, si bien la misma persona tuvo ocasión de comunicarme que les parecía una bravata risible. Julián el Guapo, otro ciudadano de la raza calé, como Tino, les estafó algunas onzas de caballo y acababan de castigarle cortándole los huevos con precisión quirúrgica, cosiendo luego la herida para evitar que se desangrase, aunque le hicieron presenciar cómo su aterrada novia freía esas “criadillas”, más sabrosas a su juicio que las de cordero. Julián no se enmendó, y meses después terminaría unido a un bloque de cemento en el fondo del mar.

Un adversario semejante deja poco margen de reacción, y aunque nunca se me pasara por la cabeza trabajar para ellos, como pretendían, llegaba la ocasión de quedar al margen con “este único servicio”. Por lo ya referido, era inviable pedir protección al jefe de los civiles o al comisario Campoamor, que llevaban años espiando y lanzando cebos, con lo cual todo giraba en torno a comparecer o no en el cierre de la operación. Como dijeron unos y otros, cualquier “cosa chunga” se me imputaría, y eso pesó incomparablemente más que el prometido quinto en especie. Tras una noche de insomnio vencido con benzos, ni la mujer ni yo imaginamos otro peligro que un tiroteo entre tramposos, o represalias, y cuando llegaba al punto de destino –La Barraca, un restaurante en Talamanca, a las cuatro de la tarde– seguía sumido en el desconcierto. Tino pretendía combinar su terraza con un tablao flamenco, como años antes intentara en la casa payesa de Amnesia, y el estado de cerrado por obras prestaba al sitio rasgos de erial, con el mobiliario cubierto por plásticos, bártulos de albañilería por doquier y apenas una mesa útil rodeada de varias sillas, todo ello polvoriento y con el frío propio de estar a 3 de febrero. Sobre el mantel blanco, el único objeto era una balanza con platos de latón y su juego de pesas, algo que solo había visto en las antiguas tiendas de ultramarinos, antes de llegar las balanzas de bandeja plana con un marcador de aguja.

El Pirata y sus acompañantes, que habían dormido en el hotel Montesol, estaban ya sentados cuando llegué, y un par de minutos después apareció el subjefe de los corsos, Alain, un hombre de complexión menuda, bigote muy fino y cabello ya escaso, con aire de haber cumplido los cuarenta hacía poco, portando una bolsa de supermercado bajo el brazo. Saludó a los circunstantes sin decir palabra, mediante inclinaciones de cabeza acompañadas por una fugaz mirada a cada uno, y me pareció tan nervioso como el resto de nosotros. Mientras el llamado Jose ponía sobre la mesa el maletín del dinero, abriéndolo para exhibir los fajos de billetes, caí en la cuenta de que su colega Alfredo no podía haber pasado con un revólver de verdad los controles del aeropuerto, sugiriendo que algo añadido iba mal. O habían llegado en barco, y entonces mi viejo amigo mentía, o tenían alguna bula parecida a los propios corsos, y en esas sombrías consideraciones estaba cuando Alain extrajo de su bolsa dos paquetes de coca que pesaron unos trescientos gramos cada uno, sacándose una navaja barbera (¿quizá la usada con Julián el Guapo?) para hacer la incisión oportuna. Este útil intranquilizaba tanto como el Smith & Wesson del 38 de Alfredo, y el diálogo ulterior mide lo surrealista de la escena.

– Cada envoltorio pesará menos de cincuenta gramos, y aquí tenéis el medio kilo, pura alita de mosca peruana –dijo en un castellano chapurreado.

– ¿A dos millones el paquete?

– Sí.

– Que Antonio haga la cata –propuso el Pirata.

Antes de aplastar la muestra –con un mechero y el celofán de las cajetillas de tabaco– me pareció que el tornasolado propio de la cocaína bien lavada lo imitaban escamas de jabón para lavadora. Me serví un liniote de alcaloide quizá sintetizado con el Persil que lava más blanco, y tras varios minutos de silencio sentencié:

– Es la bazofia que cunde por aquí en los últimos tiempos. No compréis esta partida. Quizá tienen calidades muy superiores, y esta se venderá a duras penas, incluso a un tercio del precio.

Qué inteligente decir aquello, como si les debiese lealtad a los llegados con el Pirata, en vez de aprovechar para congraciarme con el vendedor. Tino había empezado a decir un “pues te equivocas, Antonio…” cuando Alfredo sacó la pistola ordenando “manos arriba, contra la pared”, y hasta qué punto andaba desconcertado y furioso lo indica que contestara con el colmo del disparate:

– Vete a la mierda, tu pistola es de juguete, a lo sumo tendrá balas de fogueo.

Cuidando de no volarme la cabeza, pero tampoco lejos de ella, el proyectil abrió un amplio agujero en el estuco del techo y me cuentan que sigue allí, honrando a La Barraca como escenario de la batallita entre mafia hippie, mafia corso-marsellesa y valientes fuerzas del orden. Quizá previsto de antemano, el disparo coincidió con la irrupción de varios guardias civiles por una puerta y varios policías nacionales por la otra, que acabaron de ponernos a todos con las manos contra la pared. Lancé la mirada de odio y desprecio más sincera a mi amigo, llamándole traidor mientras él juraba no saber nada, y oí a Alain decir: “Antonio, il faut payer pour te connaitre” (‘Antonio, hay que pagar para conocerte’). Me esposó un policía nacional a quien estaba harto de ver rondando por Amnesia y la casa de campo, lo bastante al tanto de todo como para decir con una sonrisita que se había terminado el campeonato de ajedrez.

– Te espera una buena temporada a la sombra, listillo.

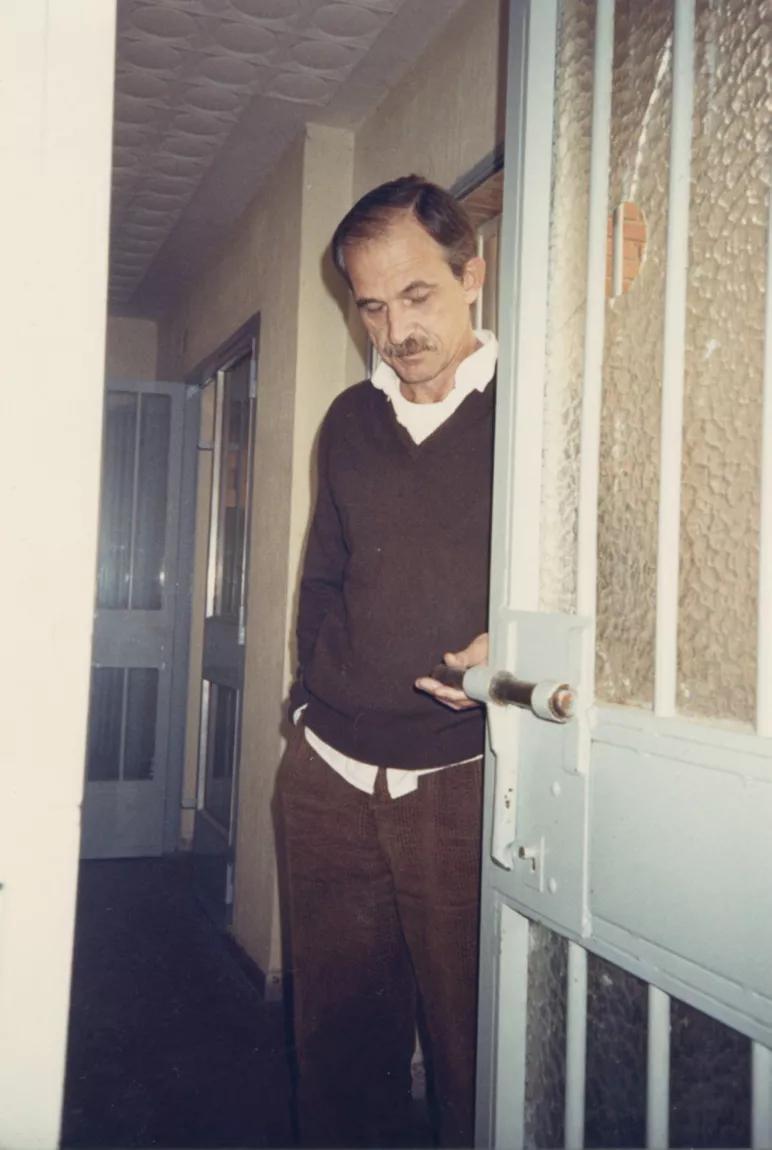

Nos prohibieron cruzar una sola palabra, y para los calabozos nos fuimos en un furgón los cuatro imputados. Tino llorando, Alain taciturno, el Pirata con los ojos muy abiertos y gesto de loco, yo mascullando blasfemias. Era prioritario que no pudiésemos conversar antes de prestar declaración, y como más que declarar se esperaba conseguir una confesión de lo deseado –esto es, mi sociedad con Alain para monopolizar el tráfico isleño–, cosa no tan sencilla, nos situaron en celdas distintas durante las setenta y dos horas de detención preventiva, esperando ablandarnos con una cascada de interrogatorios antes de pasar al juez. Aquellos días fueron jodidos, aunque empezaron a mejorar desde el segundo, cuando mi mujer trajo pastillas para dormir y comida. El Pirata me hablaría más tarde con horror de los interrogatorios, donde la humillación adicional era estar esposado a uno de los radiadores de la comisaría, y evitar que el calor se acercara a la inevitable quemadura provocada en la muñeca y el antebrazo; pero para mí fueron un alivio, comparados con la penumbra de un calabozo donde resultaba imposible leer, y cada noche aparecía un borracho o un chalado distinto, detenido por esto o lo otro.

Sin la ventaja del engaño y la intimidación, las esposas no bastaban para que Alfredo y otros inspectores me buscasen las vueltas con el “¿no es más bien cierto que…?”, y acabé riendo sinceramente un par de veces, viendo al taquígrafo transcribir respuestas como “¿no es más bien cierto que ustedes urdieron el delito, y lo sacaron adelante con chantajes?”. Naturalmente, ese párrafo sobraba, la sesión se difería algún tiempo, una nueva hoja timbrada se ajustaba al carro de la máquina de escribir, y cuanto más familiar se me hizo el procedimiento de “ablandado” más fui disfrutando de impartir lecciones sobre derecho constitucional y administrativo a costa de escribiente e interrogadores. Cuando tocó presentarse ante el juez –y dejar los cochambrosos calabozos por celdas en el castillo de Dalt Vila–, ninguno de nuestros testimonios se contradecía; el Pirata se negó a admitir que fuese mi vendedor en Madrid desde 1976, y ninguna prueba documental o testifical apoyaba la tesis de una conexión entre “las bandas” de Alain y el Escota, nombre con el cual figuro en todas las actuaciones.

Tenía cuarenta y tres años, menos de medio duro en el banco y un porrón de enemigos, sumados a la decepción o desconfianza de casi todos los amigos.

Por lo demás, el juez era un viejo abogado isleño, promocionado al cargo dos años antes de jubilarse, y me bastaron segundos para saber que nos odiaba visceralmente a todos –sobre todo al “profesor infernal”–, y que me fastidiaría en la medida de sus posibilidades, condenando para empezar a tres meses de reclusión por su privada cuenta, primero negándose a fijar fianza y un mes después fijándola en diez millones. Tuve ocasión de aclararle entonces que vivía de traducir, con un sueldo académico casi simbólico, y que aun teniendo esa fortuna jamás estaría dispuesto a comprar la libertad provisional por más de un décimo. Por fortuna, la ley tampoco le permitía elegir, porque el presunto delito iba a castigarse a lo sumo con reclusión menor, e instituciones penitenciarias estaba como siempre sobrecargada de preventivos, nada dispuesta a que jueces de primera instancia olvidasen su función meramente instructora, para lanzarse a prejuzgar lo encomendado al juicio oral ante una audiencia.

Mentiría, sin embargo, negando que la entrevista con ese magistrado acabó de hundirme por dentro. Tenía cuarenta y tres años, menos de medio duro en el banco y un porrón de enemigos, sumados a la decepción o desconfianza de casi todos los amigos. Vivir aventuras, y probar con el ejemplo la iniquidad del prohibicionismo, desembocaba en tener como ofertas de trabajo el de arrepentido profesional, o el de peón para los dirigidos por Raoul desde su yate en el puerto, dos abominaciones de parejo calibre, mientras sentir que estaba siendo abortado del cuerpo social me colmaba de vergüenza por partida doble: era un memo ingenuo, incompetente para navegar la libertad, y los míos quedaban indefensos.

Con todo, ese palo era solo el comienzo de más aventuras, cada vez menos insufribles, como precisaré en las próximas entregas.