Me quedé justo antes de que el juez decidiera instruir sumario, por haber hallado “indicios racionales de culpabilidad”, una decisión cuya principal ventaja fue dejar los infectos calabozos policiales por algo parecido a una prisión.

Tampoco lo era del todo, al tratarse del viejo castillo militar, acondicionado para contener una decena de celdas, dos de ellas grandes y el resto dobles, todas situadas en torno al patio de armas. A despecho de ser un establecimiento ruinoso –no en vano se había erigido reinando Felipe II–, albergar a una treintena de reclusos permitía lo impensable, como que el mejor restaurante de la isla nos regalase un par de comidas regias, sustituyendo a la cafetería encargada del servicio habitual.

Por lo demás, al llegar comprobé que Diario 16 había completado la información del día previo –según la cual “el catedrático de Ética es un traficante de droga dura”– con un artículo del malogrado Alberto Cardín, donde al reproche por dar tan mal ejemplo añadía el piropo “Timothy Leary viejecito”. Con todo, nada se asemejaba en gravedad a vernos las caras los cuatro imputados, tras aquellos tres días de incomunicación. Todo recomendaba romperle la suya a mi amigo, el Pirata –aunque fuese de largo el más fuerte por constitución–, y no solo porque me había buscado la ruina metiendo a la pasma en casa, sino porque lo único inaceptable era pasar por chivato ante los corsos. Sin embargo, quien me ahorró un probable nocaut fue el propio Alain, con el discurso más consolador de los imaginables:

–Nos engañaron a todos; que no sigan aprovechándose.

Los ánimos se calmaron de inmediato, y sigo recordando esas palabras como un golpe de genio apoyado sobre su dilatada experiencia en líos y recintos análogos. Aunque solo fuese una tregua, pasamos del recelo mutuo a reconstruir detalladamente lo declarado por cada cual, y con espíritu de camaradería iba a terminar aquella tarde, breve como todas las de febrero. Al anochecer comprobamos que dormiríamos en la misma celda los cuatro –Tino, el cuarto, lloraba quedamente de cuando en cuando, musitando “¡qué marrón!”–, y la jornada parecía llamada a discurrir sin más novedades cuando un quinto colega de celda decidió pasar la noche en el hospital, y aporreó la puerta con la cabeza hasta sangrar a chorros. Los guardas que se lo llevaron nos trajeron la cena al resto, y con ella un bloc de anillas y una nota a mano de mi mujer, diciendo que El País publicaría cualquier versión mía de los hechos. Tras aquel salvavidas estaba el bendito Javier Pradera, eminencia gris del periódico y director de Alianza Editorial –para quien venía haciendo gran parte de las traducciones–, por supuesto con el beneplácito de Cebrián, y me puse de inmediato a aprovechar la oportunidad.

Poco antes de apagarse la luz había terminado algunas crispadas páginas, aparecidas día y medio después en forma de tribuna libre como “La droga, la policía y la trampa”, un texto colgado hace mucho en la red que probablemente divertirá al curioso. Sin estar para nada seguro, propuse allí que “la clave está en La Clave”, el programa emitido pocos meses atrás, donde otra de mis insensateces había sido aprovechar un descanso de publicidad para bromear con José Mato Reboredo, antiguo miembro de la Brigada Político-Social convertido en jefe de Estupefacientes. El comentario pudo ser algo como: “Pepe, cuánto más futuro tiene cazar drogotas que rojos”, aunque mentiría si pretendiese ser exacto, porque ni siquiera recuerdo si hubo respuesta o silencio. De hecho, resultaba muy humillante agarrarse a eso; pero ninguna otra hipótesis convertía la maniobra de atrapamiento en algo más que un servicio policial rutinario, y pasarían treinta y cuatro años antes de empezar a aclarar dicho punto.

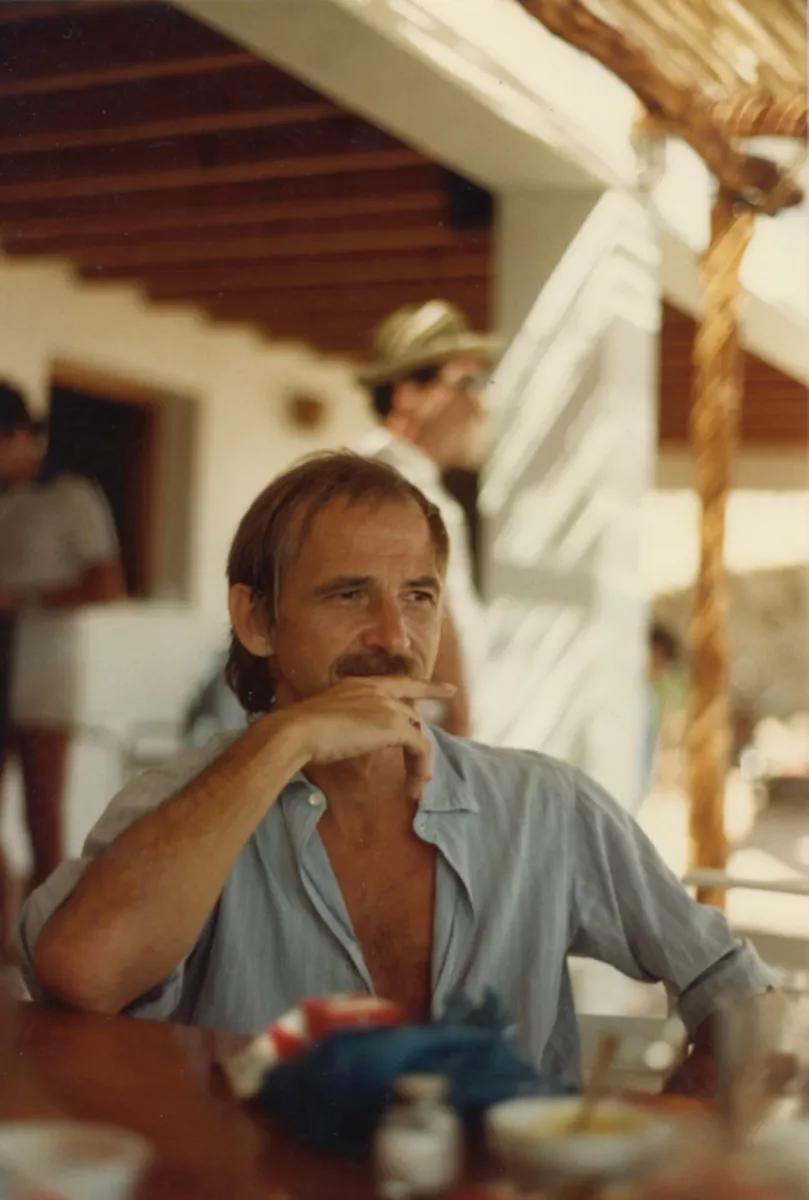

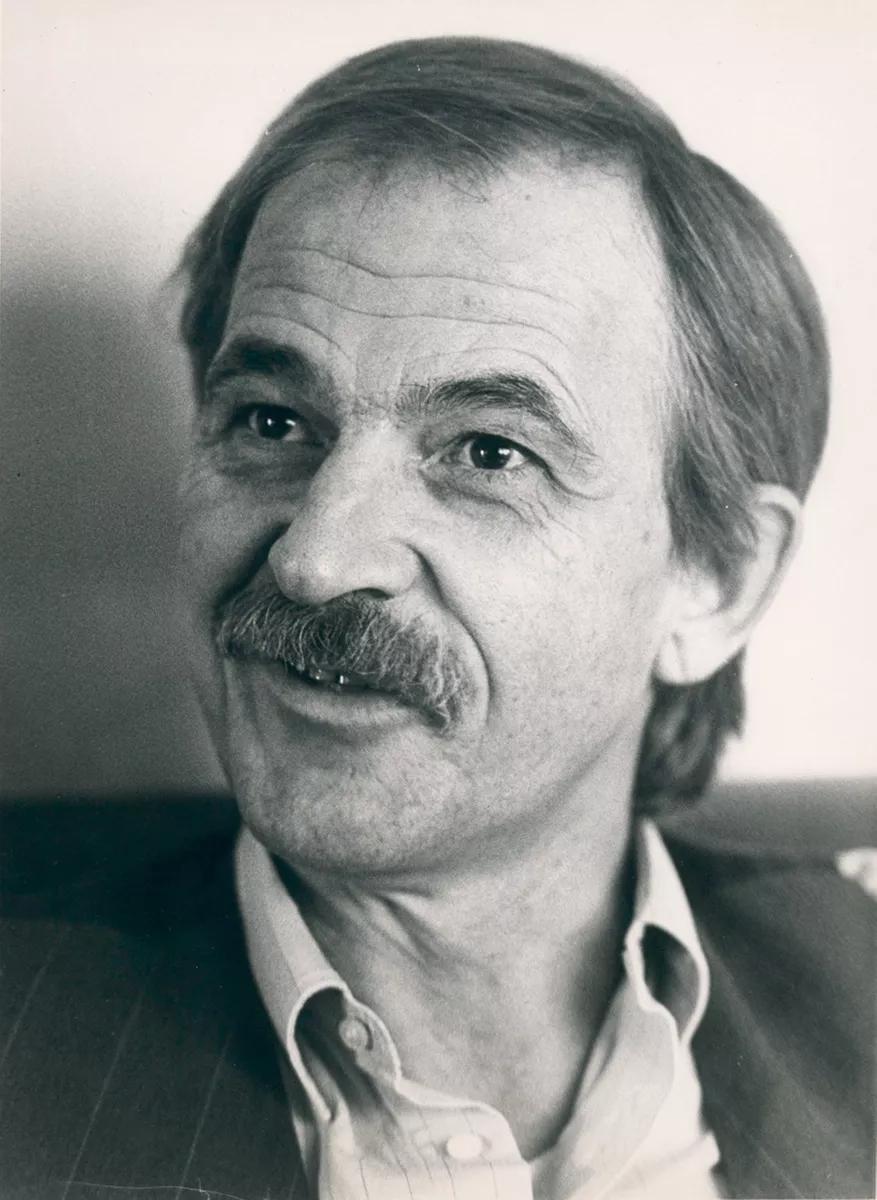

Ver publicada mi respuesta en El País dejó estupefactos a todos, empezando por Alain. Cuando nos conocimos, en La Barraca, ser arrestados entre gritos de “ni una palabra entre vosotros, estáis incomunicados”, no le había impedido saludar con el irónico: “Antonio, hay que pagar para conocerte”. Ahora las circunstancias nos forzaban a convivir en una de las celdas dobles del ala sur, y diría que nuestro primer diálogo se produjo mientras él leía el periódico, cuando sin levantar los ojos pero sonriendo dijo algo como:

–Tengo entendido que los intelectuales sois todos comunistas, ¿verdad?

Tras fracciones de silencio, asimilando la finura del directo, repuse más o menos:

–Pero no estalinistas. La diferencia está en tragar o no con jefes absolutos. Por cierto, ¿fueron efectivamente corso-marselleses quienes reventaron las huelgas en puertos del Midi desde los años cincuenta?

–La CIA pagó bien a los Guerini, los grandes padrinos. Pero yo era un niño metido en el reformatorio, hijo de un alfil caído en acto de servicio [alfiles o fous (‘locos’) son llamados los peones de cada clan] y una ramera yonqui, no un señorito de la gauche caviar.

–Quien no sea de izquierdas es un energúmeno…

La relación pasaría por horas de complicidad suficiente para recibir un curso completo sobre proxenetismo, por ejemplo, aunque persistían rumores sobre posibles percances de los míos, “tan solos en la casa payesa”. Quien se adelantó fue uno de los guardianes –manifiestamente al servicio de Alain–, y dos admiradores suyos tan fervientes como unos jóvenes gemelos belgas, convictos y confesos de asesinar a un galerista anciano, que tuvo tiempo sobrado para arrepentirse de confiar en la página de contactos íntimos. No sabía entonces que el corso jugaba a dos bandas, y me admira su capacidad para resistir la tentación de presumir a costa de ello, prefiriendo travesuras como dibujar a carboncillo una faca apuntada hacia la cabecera de mi catre. Tanto disfrutaba gobernando sobre celadores y reclusos que pagó a todos, y de su bolsillo, una sensacional bullabesa al estilo marsellés.

Resignado a no ambicionar ascensos, su papel era servir de parachoques al padrino, vigilando la red de chicas, compraventas y extorsiones que su familia administraba, y solo rozaríamos la confrontación semanas después, cuando la paranoia me sugirió ampliar lo declarado a la policía. Digo paranoia porque la nueva declaración –insistiendo en que confinarme indefinidamente con Alain parecía una maniobra para “borrar la evidencia” de haberle conocido el 3 de febrero– era perfectamente inútil, y le dio ocasión para tomarme el pelo una vez más, alegando que todo trato con la bofia era trampa. El vaso de la paciencia se colmó al comentar que no seguiría mediando entre “los rudos alfiles” y mis “aisladas” gentes, y me oí decir que le tomaba de rehén, porque sin sus sicarios era un “alfeñique”.

Casi al punto las piernas me temblaron, traicionado por un ataque de miedo que intenté disimular tomando asiento, mientras el derrame de adrenalina transformaba en imágenes vívidas meros datos escuchados, empezando por la castración de Julián ya aludida. El angelito se había jactado también de participar en “la famosa masacre de Toulon”, cuando tres alfiles dispararon al tiempo los dos tiros de sus recortadas en un bar atestado, creando una cortina de acero que cortó por la mitad a varios. Por esos derroteros vagaba mi fantasía cuando repuso algo inolvidable:

–Yo la tengo pequeña, y odio a quien la tenga mayor, pero ninguna de mis niñas se deja tocar por pijos. Siendo tan guapas como la más guapa, en vez de costarme dinero me forran. ¿Quién es el más macho? Tampoco hay amateur que no sepamos tumbar con dos dedos.

Esto último sonó algo menos rotundo que el resto, y por lo que fuese no volverían los rumores sobre represalias. Quizá aterrarme con ello había sido cosa suya en vez de sugerida por el padrino Raoul, pues maltratar a otros vengaba simbólicamente palos acumulados desde antes del reformatorio. Supongo que, tras el revuelo en la prensa, Raoul se mostró todavía más inclinado a reclutarme, o en otro caso no entiendo por qué Alain me ofreció “trabajar para nosotros, que sabemos reconocer las cualidades”. Eso no quita que fuese además un cobarde, como casi todos los asesinos, y en cualquier caso los tres meses de compartir celda empezaron siendo la peor de mis pesadillas, concluida del todo solo cuando el juez se avino a rebajar drásticamente la fianza.

Pisé de nuevo la calle y tuve que pedir gafas de sol porque todas las celdas del castillo daban al pequeño patio y la grisura monótona del entorno hizo que la variedad y colorido del mundo resultasen deslumbrantes

Pisé de nuevo la calle en mayo de 1983, y tuve que pedir gafas de sol porque todas las celdas del castillo daban al pequeño patio, ninguna hacia el exterior, y la grisura monótona del entorno hizo que la variedad y colorido del mundo resultasen deslumbrantes. Por lo demás, solo un vago olvidaría lo tenebroso del mañana, y me desmayé algunos minutos al poco de estar en casa, físicamente incapaz de resistir la presión. Por el momento, la UNED se acogía a la presunción de inocencia, y era posible que la Audiencia dejase pasar los cinco años del plazo legal para llamar a juicio; pero si nunca conté con ello fue porque estaba seguro de que una condena me abortaría del cuerpo social, y con razón. La única alternativa era convertir esa espada de Damocles en ímpetu investigador, que añadiera al barullo reinante sobre La Droga una historia de las drogas con minúscula, pormenorizada y documentada.

No recuerdo cuándo la zozobra dio paso a ese pensamiento; pero ya me confortaba al poco de dejar los calabozos policiales, cuando la tía Maruja logró comunicar por teléfono pidiendo que defendiera un apellido “limpio” hasta entonces, pues sin sombra de mentira piadosa le aseguré que era inocente, y todo iría a mejor. De hecho, algo de trabajo adelanté con el propio Alain, un buen modelo para la subsección de algún capítulo, y primer interlocutor con el cual poner a prueba el sentido de guerrear contra las drogas. En la luna llena de junio, una ingesta masiva de ácido volvió a dejarme abrumado con la diferencia de proyectar y cumplir, aunque iba a ser el último disparate de esa especie, y contribuyó a la decisión de dejar Ibiza indefinidamente.

En Madrid dispuse otra vez de buenas bibliotecas, que prestaron un apoyo catalizado al poco por la amistad de Thomas Szasz y Albert Hofmann, dos sabios en la materia. El último golpe de buena suerte fueron dos contratos como traductor freelance de la ONU en su sede de Viena, que me abrieron los archivos de la Narcotics Division, y con ellos una documentación crucial. Ya había publicado artículos extensos en la revista del CIS –uno sobre el culto dionisíaco y otro sobre la cruzada contra la brujería–, así como bastantes más en otros medios, cuando el Pirata me llamó para felicitarse de que solo dos semanas nos separaban de la caducidad legal.

Estábamos en enero de 1988, y casi de inmediato llegó la citación de la Audiencia, comunicada gracias a nuestro abogado común, Luis del Castillo, que urdió una línea escalonada de defensa. Si no lográbamos provocar sobreseimiento por el destacado papel de Jose, el yonqui portador de los millones –a quien sería imposible interrogar porque no iba a presentarse–, pedíamos absolución atendiendo a que fuimos movidos a participar con amenazas. En última instancia, si el tribunal decidiese condenar estaba obligado a tomar en consideración la doctrina legal sobre tentativa imposible o inidónea –como cuando alguien dispara sobre un cadáver–, donde el hecho de que el mal causado se limite a mala voluntad impone aplicar el grado mínimo de la pena.

Quise ayudar a Luis con largas notas sobre los respectivos argumentos, y oír su alegato inicial me dejó desolado, porque en vez de silogismos jurídicos produjo una especie de súplica meliflua a los tres juzgadores. Uno de ellos, el magistrado más joven, se mantenía circunspecto aunque quizá inclinado a absolver; el otro, a punto de jubilarse, exhibía gesto de todo lo contrario, y el tercero, presidente de la sala, rondaría la cincuentena y abundaba en signos renovadores –para empezar, un cabello audazmente largo–, componiendo el arquetipo del PSOE previo a los fastos del Quinto Centenario. Fue él quien tomó la iniciativa de investigar mediante “pieza separada” por qué medio kilo de cocaína se había reducido a 250 gramos, peso mínimo a su vez para considerarse “cantidad notoria”. Era una noticia prometedora, tras el fiasco del alegato defensivo, pero vuelvo a agotar el espacio, y dejo para el mes próximo la vista oral propiamente dicha –con las declaraciones de unos y otros–, así como la sentencia y su después.