Dejé el relato previo en la vista oral, oyendo con espanto cómo mi defensor –y el de Pirata– enveredaba por todo lo contrario de una diatriba sobre la incoherencia jurídica de los delitos provocados.

Le había puesto por escrito que suplantar el animus delicti era la constante de todos los crímenes sin víctima –brujería, desviación sexual, disidencia ideológica, blasfemia, ayuda al suicidio, etcétera–, que se distinguen de calumnias, robos, fraudes y agresiones por carecer de agraviado concreto, y solo logran perseguirse con cebos, engaños y chantajes, reclutando delatores profesionales inimputables por invisibles. Esperaba que dijera eso, y le había prohibido expresamente que me preguntara si había traficado alguna vez con drogas; pero hizo lo contrario, y hube de contestar con un no indigno, cuando tenía previsto dejar caer en algún momento ulterior de la vista que los ciudadanos debemos desobedecer cualquier norma tiránica, promoviendo así su derogación.

La cosa empezaba en desastre, con un alegato blandengue que me obligaba a mentir, y de buena gana le habría retirado allí mismo la confianza, de no ser manifiestamente suicida tal cosa, cuando ni siquiera se habían mencionado los crímenes sin víctima, y el invariable mecanismo provocador de esos delitos. Luego aparecieron un par de policías para subrayar que había cultivado una planta de quince kilos años atrás, que su vigilancia durante años no descubrió otros alijos debido a mi naturaleza “fría y calculadora”, y que la mafia hippy era tan activa o más que la corso-marsellesa. Esto fue un golpe imprevisto de suerte, porque zanjaba cualquier nexo con Alain y los suyos, demoliendo el argumento planteado inicialmente por la Fiscalía: que la compraventa de 1983 era una de indefinidas otras, articulada sobre el acuerdo entre proveedores externos y vendedores internos. “Los tentáculos del crimen –empezó afirmando– no conocen distingos, y demostraremos que la delincuencia organizada reúne al profesor de Ética con gánsteres profesionales”.

Por supuesto, no apareció el tal Jose portador del maletín; tampoco prosperó la moción de sobreseimiento basada en que era un testigo fundamental, y la oportunidad de intervenir se postergó al “¿Tiene algo que alegar?”. Pirata había farfullado algo sobre chantaje continuo, Tino y Alain declinaron hacer comentarios y, según el acta estenográfica del juicio, yo dije: “La maniobra de atrapamiento no puso de relieve una red de tráfico, sino que simplemente excitó un anillo de consumo como los multiplicados por la prohibición, pues siendo legal consumir e ilegal producir o trasladar, no hay físicamente otro medio de acceder a ese tipo de cosas”. El anillo de consumo se tomaría en cuenta pronto, cuando tres sentencias consecutivas de ese año sancionaron la doctrina legal del delito provocado; pero fue una parida improvisada, y quizá hubiese sido más útil recordar que el experimento fue prohibir, no al revés. El fiscal se reafirmó en la petición de ocho años para todos, los abogados en absolución o aplicación de la pena en grado mínimo, por “ser un delito en grado de tentativa imposible”, y el tribunal se retiró a deliberar, prometiendo que habría sentencia en quince días útiles, sin alterar entretanto el régimen de libertad provisional.

Sobran comentarios sobre esta nueva etapa de suspense, que concluyó con una sentencia poco halagüeña para la Fiscalía, pues Tino y Alain recibieron seis años, y Pirata y yo “dos y un día”, esto último para asegurar al menos un año de cumplimiento. Como ninguno de los dos éramos reincidentes, ese día evitaba que quedásemos solo advertidos, como el resto de los condenados a dicho plazo. Dudando sobre si recurrir, hablé con Clemente Auger –un magistrado que pronto presidiría la Audiencia Nacional– y obtuve una respuesta ambigua: cabía salir absuelto, o al menos sin el día de más, aunque el fiscal recurriría también, y en el Supremo “abundan los carcas”. Progresista hasta la médula, Clemente añadió que el problema de fondo era abrirme o no la posibilidad de pedir daños y perjuicios al cuerpo de policía, y salí del almuerzo convencido de que acatar la sentencia tenía entre otras ventajas zanjar incertidumbres.

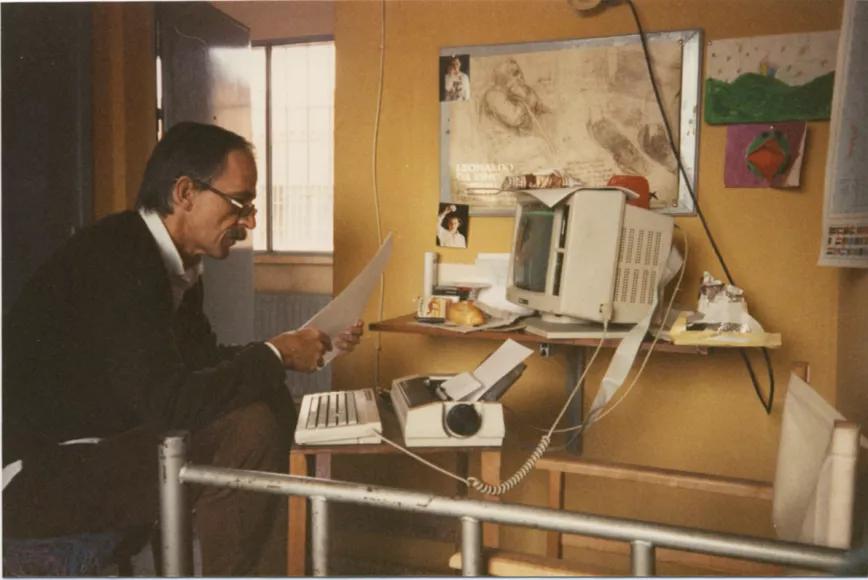

Un año era poco más o menos lo requerido para redactar el montón de notas acumulado entretanto sobre historia de las drogas, con tal de conseguir incomunicación y permiso para meter un ordenador. Lo primero es un derecho previsto por la legislación penitenciaria, equivalente a ocupar alguna de las llamadas celdas de castigo, sin acceso a patios ni comedores; lo segundo tampoco violaba ninguna regla del sentido común, y me puse a investigar penales hasta descubrir que el de Cuenca podría ser idóneo, porque un amigo íntimo acababa de ser nombrado gobernador civil de la provincia, y bastó una entrevista para lograr el sí de don Vicente, su alcaide, cuya única reserva fue “dudar mucho de que soporte no ver ni hablar con nadie durante un año”. Repuse que en otro caso no solo renunciaba al PC –un Amstrad con disquetes que almacenaban a lo sumo una docena de folios–, sino a cualquier reversión del aislamiento solicitado, y estaba dispuesto a comprometerme por escrito, aunque no lo consideró oportuno y dejé su despacho encantado.

Al rememorarlo veo que la decisión de cumplir sin demora me sumió en un entusiasmo de perfiles maníacos, poco creíble para el entorno. Pero yo tenía al alcance de la mano un recurso tan contundente como cuestionar el tabú, ofreciendo al público bastante más información sobre las drogas, y ninguna incomodidad era comparable con el gustazo y la tranquilidad de pagar por mi memez a lo largo de todo el embrollo, cuando pendía solo de organizar y redactar los datos acumulados. Era cosa de tomárselo como regalo de tiempo incompartido, con vacaciones pagadas aunque cochambrosas, y la semana siguiente viajé a Mallorca para acelerar la redacción de la sentencia, aprovechando que ser conocido de Auger me daba acceso al presidente del Tribunal. Al igual que la familia, los amigos y el alcaide, este caballero me miraba con una mezcla de sorpresa y lástima, imaginando que en cualquier momento la firmeza daría paso al ánimo depresivo, y le recuerdo despidiéndose con un:

–No se preocupe, mañana tendrá lo que pide. Y enhorabuena por el buen ánimo. En décadas de judicatura, es el primero que tiene prisa por perder la libertad.

II

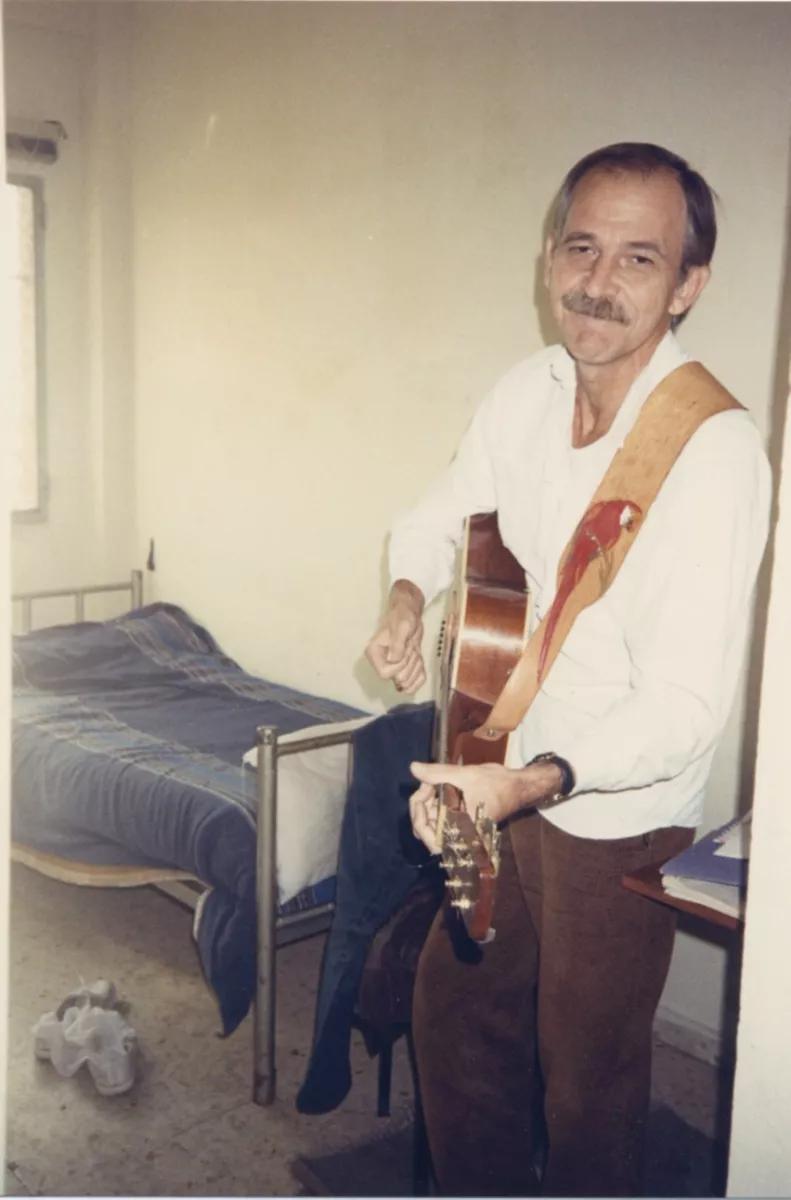

La inmensa mayoría de mi equipaje fueron fichas, cuadernos de trabajo y carpetas con recortes de periódicos o revistas, que llenaban dos maletas voluminosas y fueron registrados sumariamente al cruzar el ominoso dintel de la puerta, más allá de la cual ninguna otra se abriría a mi voluntad. El funcionario jefe de día advirtió que cada papel iba a ser revisado meticulosamente, en busca de drogas y otros objetos prohibidos, y era la última oportunidad para evitar el “marrón” resultante. Agradeciéndole la advertencia, crucé el arco metálico sin querer mirar atrás –donde estaban mi esposa y algún amigo–, y pasé la tarde adecentando el chabolo con salfumán y una fregona, antes de meter ninguna de mis cosas. La celda tendría unos cuatro por dos, con retrete, cama, ventana al campo, una silla y una mesita de formica, y aunque no podía considerarse sucia, fue un alivio borrar los vestigios de ocupantes previos con la formidable capacidad del salfumán para disolver materia orgánica. También me dieron unos guantes de goma a efectos de manejarlo sin quemaduras, y al llegar el crepúsculo no había un rincón libre de repaso. Metí las cosas como mejor supe, y cuando el funcionario cerró la puerta un escalofrío selló el comienzo de la aventura. ¡Al fin solo!

Llegó la primavera, y el campo visible desde mi ventana empezó a verdear con el trigo joven, introduciendo otra vez el empuje del tiempo en una vida tan frenética por dentro como paralizada de puertas afuera en rutinas.

Las comidas entrarían por una especie de gatera situada en la parte inferior de la puerta, y si no recuerdo mal dormí tan plácidamente como en los sucesivos, ayudado por las benzos que todo penal ofrece cada día a quien las pida, por supuesto en la dosis oportuna. En Cuenca, la opción genérica era una pastilla de Orfidal o media de Rohipnol, que tomábamos a la vista del funcionario para prevenir atesoramientos, si bien la enfermería estaba bien dispuesta a admitir excepciones en materia de dosis, y no se regateaba el empleo de Valium –otra benzo, más sedante diurno que somnífero–, porque tener tranquila a la parroquia se reconoce como prioridad.

Las dos primeras semanas –llamadas de observación– fueron muy apacibles, por cumplir de modo estricto el régimen de aislamiento, y no resultó agradable saber que la redención del día por día iba a requerir una hora de clase a los matriculados en mi universidad, la UNED, porque imponía dejar mi burbuja todos los días salvo fines de semana. Entré convencido de que el infierno carcelario son los otros, y recorrer cotidianamente el penal de una punta a otra me lo confirmó, deparando una gran proporción de gitanos con vaqueros de pitillo y un resto de tipos malencarados, abrumadoramente feos todos, de los cuales ninguno sabía por qué estaba allí. La excepción fueron dos atracadores jóvenes –los protagonistas de Deprisa, deprisa, la peli de Saura–, que atendían en las clases de filosofía e historia y hasta quedamos en volvernos a ver cuando saliésemos, ellos dos años más tarde, pero sucumbieron de sobredosis al poco de recobrar la libertad.

Cuando se cumplía el primer trimestre de reclusión llegó la primavera, y el campo visible desde mi ventana empezó a verdear con el trigo joven, introduciendo otra vez el empuje del tiempo en una vida tan frenética por dentro como paralizada de puertas afuera en rutinas. Para entonces me había dado cuenta de que el libro proyectado crecía al ritmo de unas cinco páginas, sin perjuicio de publicar un artículo de opinión mensual en El País, y la mala noticia llegó con las pruebas del sida, una oferta que rechacé de plano pero Pirata aceptó, para su consternación. Él había entrado algunos días después de mí, optando por el régimen común tras la primera semana de aislamiento, y no olvidaré su expresión cuando leyó la hoja de análisis.

–Pero ¿cómo es posible?

–Tuvo que ser en una de las misas negras montadas por Eduardo (Haro Ibars), aunque me juró que la aguja era nueva.

No iba a ser la primera ni la última vez que este amigo común mintió sobre la virginidad del pico, quizá movido por el impulso a contagiar que Freud identificó originalmente entre sifilíticos, pero en aquel momento el diagnóstico era una invitación a morir sin remedio, y así lo hicieron unos dieciséis millones de personas hasta que su mal se declaró enfermedad crónica, y dejaron bruscamente de cumplir lo pronosticado. Pirata sobreviviría casi dos años al talego, aunque no lo bastante para estar entre los bendecidos por el nuevo diagnóstico, y tuvo ocasión para expiar su error de 1983 con una tristeza que me duele tener presente. A finales de mayo, cuando el sol abrasaba el patio central, otro de los seropositivos murió allí envuelto por una manta, pidiendo que le trajesen una segunda porque temblaba de frío, y la sombra de algo que hería cuando menos a un tercio de los reclusos cayó sobre unos y otros como una reedición del castigo divino.

(Continuará.)