Uno, que pasa por lector de poesía –perdón por la tristeza–, tiene entre sus defectos leer al andaluz de las inmensas minorías. El cliché del rapsoda encerrado en su torre de marfil se vino abajo cuando leí el libro Guerra en España, donde descubrí un Juan Ramón comprometido.

Poco después me inmiscuí en la lectura de sus primeras prosas, donde encontré a un escritor que evocaba a Poe y Kafka, con febriles ensoñaciones, propias del consumidor de opio:

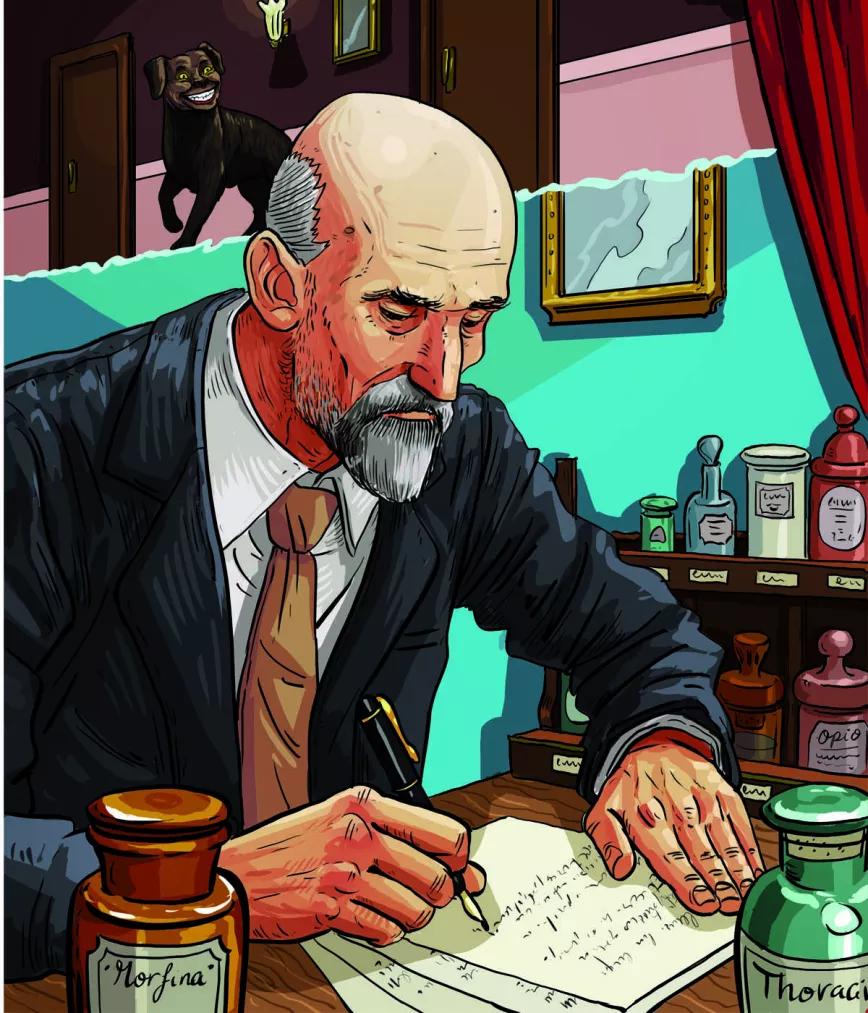

“Yo tengo miedo a algo extraño, a una posible aparición macabra, a un no sé qué siniestro e inevitable que me acompaña a todas partes. Y algunas de estas largas noches de insomnios y desesperanzas me da horror estar solo, ¡y estoy solo siempre y nunca tengo quien con unos labios fragantes y cálidos ahuyente de mí las visiones trágicas! Mi miedo es intenso y febril, y la aparición casi cierta. Dos veces he visto en mi vida, a las altas horas de la noche, un hombrecillo extraño cuya mirada fija y siniestra me ha helado el alma. Y por los corredores largos encuentro siempre un perro negro con cabeza de hombre; sonríe y tiene los ojos iluminados y magnéticos: la esclerótica, de un amarillo intenso, y la pupila, fúnebremente negra. Me invita hipócritamente y me sigue despacio, esperándome a la vuelta de los pasillos oscuros. Hay días en que el perro debe estar enfermo, porque viene a sonreírme con la misma cabeza de hombre; una araña verde, grande monstruosa, y esta ya entra en mi cuarto y sube por mi lecho blanco con sus patas erizadas”.

Espoleado por la curiosidad, acudí al índice analítico de Historia general de las drogas para comprobar lo que el maestro Escohotado decía sobre el poeta. Ni una palabra. Tampoco internet sugería ninguna relación con las drogas.

Años de investigación sobre Juan Ramón me revelaron que el consumo de opiáceos fue una realidad insoslayable, una realidad que desencripta su biografía e ilumina algunos aspectos de su obra. La irritabilidad que produce la abstinencia podría aclarar el porqué de los desencuentros con el 27, su fobia a los ruidos y olores, o su continua melancolía.

El opio en sus textos

Según Hans-Georg Behr, el láudano era utilizado para apaciguar el llanto de los niños en el destete, generalizándose su empleo en cientos de medicamentos a finales del siglo xix, jarabes incluidos. Por tanto, es probable que el rapsoda se iniciara en el consumo a temprana edad, dada su naturaleza enfermiza.

En Por el cristal amarillo, escribe: “Mi madre despertó, de su sopor de láudano, alzó los ojos a la puerta y nos llamó”, lo que ayuda a situar el opio dentro de lo cotidiano.

En Platero y yo, Juan Ramón describe la venta de su caballo Almirante: “No sé cuántos días tuve el corazón encogido. Hubo que llamar al médico y me dieron bromuro y éter y no sé qué más”.

El primer testimonio, donde el propio Juan Ramón reconoce el consumo del alcaloide, se encuentra en el poema “Lamento de primavera”, del libro Las hojas verdes, escrito en 1900 durante su estancia en el psiquiátrico de Le Bouscat (Burdeos), donde algunas fuentes sugieren que pudo administrársele Duboisina (hipnótico de efectos similares a la escopolamina). Juan Ramón escribe: “¡Oh, sordo! ¡Oh, ciego!, / ¡Oh, mudo!, yo / te daba opio, / te daba bromuro, / té, método, / libro y reloj..., / ¡y estabas hecho / para el amor!”.

Más adelante, el poeta, en ese proceso que denominó con el término joyceano de “obra en marcha”, elimina del poema la palabra opio. Fue soslayando lo que pudiera contaminar la pureza de su poesía, reelaborando distracciones de juventud. Se desvinculó de la influencia de Villaespesa, cicerone personal en su primera llegada a Madrid en 1900, quien dedicó odas a la morfina, opio, éter y ajenjo.

En otoño de 1903, Juan Ramón lleva a cabo un breve diario, donde reconoce que para combatir su soledad y nostalgias de amor ingiere: “unas gotas de opio, amargo y exquisito”.

A través de “Los diarios” de Zenobia, las conversaciones “De viva voz” con Juan Guerrero Ruiz (a quien Lorca llamó “cónsul general de la poesía”) y los “Epistolarios” hasta ahora publicados, podemos comprobar cómo los diferentes tratamientos y síndromes de abstinencia le predisponen a un casi permanente estado de febril ensoñación.

En 1913, cuando Juan Ramón comienza su flirteo epistolar con Zenobia, le escribe: “¡Ay, qué tristeza! Solo la noche me consuela un poco. Ya hace tres que busco en el opio mi sueño. Dormir, dormir mucho, ¡dormirme del todo y para siempre!”.

A vuelta de correo, Zenobia le recrimina: “La única cosa que yo le he dicho que encontraba muy mal, de las muchas que hace usted, es el tomar opio. Es la única cosa, y enseguida se pone a tomarlo otra vez, ¡qué tontería y qué niñería nociva! ¿Por qué? Y después quiere que yo crea que me quiere mucho”. El poeta entonces se excusa: “Le juro a usted que yo no soy un ‘tomador de opio’. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿En tan poco cree usted que estimo mi salud y mi porvenir? Lo he tomado, como medicina, para cosas pasajeras. Lo que sucede es que, por haber vivido yo mucho entre médicos, no le doy al opio la importancia que un ‘profano’. Ahora lo tomé cuatro o cinco noches para dormir. […] Mi única alegría llegó a ser el sueño. Vuelvo a ‘jurarle’ que no lo he seguido tomando y que esta mañana he estrellado el frasco contra una pared del jardín”.

Juan Ramón se casa con Zenobia Camprubí en 1916, fecha en que escribe Diario de un poeta reciéncasado, poemario donde –él mismo lo reconoce– el mar tuvo una influencia decisiva. Una lectura desde el prisma de la enteogenia, que los opiáceos otorgan a sus consumidores, confiere claridad a una poesía que comienza a encriptarse para ojos profanos. La percepción sinestésica, la presencia de elementos como el mar, el ocaso y la pertenencia al universo de lo natural, son comunes a los creadores opiómanos. Algo que desarrolló con detalle Thomas de Quincey en Confesiones de un inglés comedor de opio, publicado en 1822.

En 1931, le cuenta a Juan Guerrero Ruiz que tiene en proyecto un “libro sobre los médicos que me han tratado a lo largo de mi vida. Yo me he burlado siempre de los médicos, y tengo una caja donde guardo todas las recetas, cartas, retratos, etc., y cosas muy divertidas. Por ejemplo, una vez que Marañón me recetaba cinco gotas de láudano precisamente, yo insistí en que cuánto era una gota, pues según los distintos cuentagotas la cantidad era mayor o menor, pudiendo ser hasta el doble de unos a otros; entonces hice una serie de notas sobre lo que era una gota según Marañón, Achúcarro y otros amigos médicos. Todo esto saldrá un día”. Así lo esperamos, pese a que es muy probable que el material fuera robado, y perdido para siempre, en el allanamiento de su casa madrileña en 1939.

En 1955, Juan Ramón sufre un episodio paradigmático de su hábito a los opiáceos que Zenobia reseña así en sus diarios: “Las cosas que me desconciertan a mí, porque no me las explico y ocurren muy pocas veces sin tomar droga alguna, son salidas intempestivas, sin explicación. Yo acababa de conseguir que se dejara pelar la cabeza y barba por primera vez en un mes, o sea, desde la salida del hospital, no sin que antes montara en cólera y me estrujase con rabia un brazo, cuando dejándose ya pelar resignadamente al recordarle yo que lo había prometido al perder conmigo una apuesta (muy rara vez ha dejado de cumplir su palabra), exclamó de buenas a primeras y sin aparente enlace ni motivo: ‘Mira, has tirado por el suelo la carta de Goethe’. Yo miré si había algún papel, que no había, y le dije exasperada: ‘Si no hay ningún papel’. A lo que repuso sin vacilar: ‘Sí, no te acuerdas de mis cosas. La que me escribió cuando me tradujeron al alemán mi Platero’. Este tipo de fenómeno me escalofría”.

Una potente botica

Un somero repaso a las fuentes documentales dan como resultado que Juan Ramón consumió: Duboisina, esparteína, bromuro, valeriana, Thoracine, Torapine, Peptalmine, Recresal, lactodextrina, idionacida, Agocheline, Nuclearsitol, Purolan, tónico Roche, Butisol, Pepsina, opio, láudano Sydenham, morfina, meprobamato, éter, belladona, fósforo, estricnina, quinina, bromoquinina, mercurio y arsénico [sic], sin hacerle ascos al moscatel, licor “Triple seco” Leroux, jerez o Bénédictine.

Aunque su hábito tuvo diferentes fases, la dependencia a la aguja llegó a ser patológica en la última década de su vida. Quizá influyera su prolongada costumbre a la inyección de calcio Sandoz, insulina, glucosa, penicilina o aceite de hígado de bacalao, que alternaba con otras de morfina y múltiples sedantes.

Juan Ramón necesitó la cercanía de un médico durante toda su vida hasta el punto de mudarse, incluso, al domicilio particular del galeno como ocurrió con el doctor Lallane en Burdeos, o el doctor Simarro en Madrid. El poeta se jactaba de conocer “los mejores especialistas” y sus continuos traslados tuvieron como requisito estar en zonas “tranquilas y cercanas a cualquier Casa de Socorro”. En el exilio, se agudiza su dependencia a los tratamientos que un abanico de médicos le procuran.

En su última etapa, Juan Ramón sufrió ataques de paranoia y trastornos de personalidad, descuidando su higiene y desarrollando un síndrome de Diógenes a todo lo que fuera letra impresa. Patologías que, como hemos visto, Zenobia trataba de revertir con grandes esfuerzos.

Tras la muerte de su esposa, Juan Ramón entra en una fase de ayuno y abandono que acabaría, probablemente, en terapias de electrochoque; los médicos que le trataban solicitaron a la familia autorización en caso de que “fuera necesario”.

El domicilio conyugal pudo convertirse en una potente botica, ya que también una Zenobia convaleciente consumió opiáceos para serenar agresivas sesiones de radioterapia. Finalmente, un cáncer de útero recidivo acabó con su vida en 1956, tres días después de que le comunicaran que su esposo había ganado el premio Nobel. Una bronconeumonía acabó con Juan Ramón dos años más tarde en “una corta y tranquila agonía”, quizá de morfina.