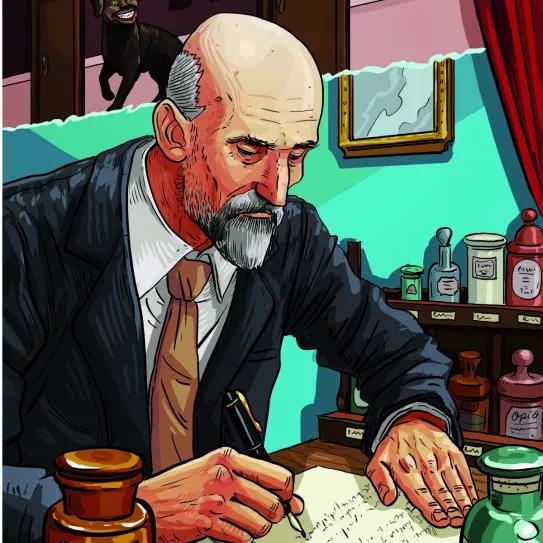

Los años de juventud en los que Pío Baroja ejerció como médico rural lo familiarizaron con opiáceos y otros medicamentos psicoactivos que, según dejan traslucir algunas de sus obras, probablemente lo acompañaron a lo largo de su vida. El presente artículo investiga la relación de Baroja con las drogas.

Pío Baroja (San Sebastián, 1872 - Madrid, 1956), uno de los escritores más sobresalientes y prolíficos de la generación del 98, tuvo una existencia aquejada de neurosis, reumas y neuralgias. Su doctorado en medicina y los años de juventud en los que ejerció como médico rural lo familiarizaron con opiáceos y otros medicamentos psicoactivos que, según dejan traslucir algunas de sus obras, probablemente lo acompañaron a lo largo de su vida. El presente artículo investiga la relación de Baroja con las drogas.

Neurosis melancólica

Existen pocas obras en lengua castellana, tan bastas y originales, como la de Pío Baroja. La edición de sus obras completas editadas por Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg abarca dieciséis volúmenes, y más de diez mil páginas. Un escritor imprescindible cuya obra sigue estudiándose y cuyo estilo y personalidad han influido en sucesivas generaciones. El presente artículo trata de ofrecer una alternativa de análisis, desmenuzando sus libros y teniendo en cuenta episodios de su vida que habían sido soslayados.

A menudo se ha venido hablando de Pío Baroja como un escritor escéptico que rayaba en el pesimismo. Otros le tacharon de anarquista y le acusaron de escribir con una pesada melancolía: “Yo escribo en triste porque el medio ambiente me molesta, el sol me ofusca y lo que digo me irrita, pero en el fondo de mi alma amo ardientemente la vida”, recoge Sebastián Juan Arbó en su magno Pío Baroja y su tiempo.

Narra Arbó que, de camino a Pamplona en 1881, cuando el futuro escritor contaba con tan solo ocho años, se hospedaron en una fonda de Tafalla. Allí “observaron con curiosidad que en los descansillos de la escalera había tinajas llenas de vino. Empezaron a probarlo; les gustó; acabaron bebiendo de ellas ‘a morro’, y a largos tragos, de manera que al cabo de poco andaban los tres [hermanos] por los suelos”.

Es posible que la personalidad de Baroja se fuera impregnando, en los continuos traslados familiares, de una provisionalidad tendente a la melancolía. Él mismo escribe: “Al cambiar de sitio donde se vive, sobre todo en la infancia, se cambia también de amigos. Todo ello con los años va empujando al aislamiento y se tiende a sentirse entre la gente un solitario”.

Neuralgias y reumatismo

A ese carácter taciturno debió influir su reumatismo y continuas neuralgias. Dolores que “habían de aquejarle durante su vida y hacerse casi insoportables en su vejez. Su padre los padeció también, y los padeció su madre”. Para hacer frente a las molestias faciales que sufrió en Cestona, su primer destino como médico rural, tomaba antipirina y bromuro potásico. La condición de reumático y los tratamientos para atenuar sus síntomas resintieron su carácter, afectando a sus relaciones sociales: “Es que tengo una neuralgia que me está fastidiando. Y he tomado unas drogas y estoy flojo. Es una cosa mala, una neuralgia”, recoge Arbó.

De la impronta que sobre el carácter del escritor pudo tener su enfermedad se hizo eco el doctor Gregorio Marañón en la contestación al discurso de Pío Baroja con motivo de su ingreso en la Academia: “Es, como buen artrítico, un hombre que está a la defensiva de los peligros que le procura su naturaleza […] El artrítico exagera los riesgos de la intemperie […] y encarece los aspectos siniestros de la existencia […] Baroja declara también lo que debe a la época, al clima histórico, el tono lúgubre de su actuación de escritor. Habla nada menos que de una ‘neurosis pesimista’ que le sobrecogió, como a todos sus contemporáneos. Esa ‘neurosis’, si aceptamos su diagnóstico, puso, sin duda, acentos excesivamente melancólicos a su natural sensibilidad, tan castiza, para lo siniestro”.

El alcaloide Baroja

Ya instalado en Madrid, Baroja recorre los cafés cantantes y los prostíbulos, donde su “preocupación era ser calaveras y atrevidos. Íbamos a una churrería negra y llena de humo de la calle de la Curia, bebíamos aguardiente matarratas, fumábamos, jugábamos los cuartos en los cafés y nos mostrábamos lo más fanfarrones posible”, reconoce en su discurso de ingreso en la Real Academia. A Baroja le iba la cerveza, a la que “se aficionó”, hasta el punto de que le tomasen por alemán en su venerado consumo. Arbó escribe que un obrero madrileño exclamó viéndolo beber: “Estos alemanes son capaces de beberse un carro de cerveza”.

Juan Carlos Usó, en su imprescindible Drogas y cultura de masas, nos pone sobre la pista de la presencia de los opiáceos en la obra barojiana: “El protagonista [Andrés Hurtado] de la novela El árbol de la ciencia, escrita en 1911, recurría a la morfina para sobrellevar el peso de la existencia”. Algunos críticos señalan el paralelismo del personaje con Baroja, por lo que no es de extrañar que el escritor coqueteara con la morfina durante su etapa universitaria. El propio Baroja cuenta en sus memorias: “De estudiante, con otro compañero, cogimos opio del laboratorio de terapéutica y lo tomamos horas después de cenar. A mí me hizo un efecto más desagradable que otra cosa”. Quizá bajo el efecto de esos coqueteos escribiera el relato “De la fiebre” perteneciente a Vidas sombrías. Quizá por eso Camilo José Cela, en crítica a Canciones del suburbio, no duda en apostillar: “El libro es una reiterada muestra del ‘alcaloide Baroja”.

“En los cafés moros, concurridos desde la mañana hasta la noche, se toma café con posos y se fuma kif, una mezcla de tabaco, cáñamo índico y salvia, bastante agradable”

De la lectura de sus ensayos se trasluce que la curiosidad barojiana le llevó a probar la marihuana. Así en De Madrid a Tánger, con fecha de 2 de enero de 1903, Baroja anota: “En los cafés moros, concurridos desde la mañana hasta la noche, se toma café con posos y se fuma kif, una mezcla de tabaco, cáñamo índico y salvia, bastante agradable”. En su tesis doctoral, “Estudio acerca del dolor”, trata el papel analgésico del éter y el cloroformo.

Su breve experiencia como médico rural le hizo estar en contacto con los opiáceos. Retirado de la profesión, se dedicó a regentar la tahona familiar (Rubén Darío decía que Baroja era “escritor de mucha miga”) para dedicarse, ya entrada la madurez, a la escritura. Aun así, el escritor recibía peticiones de diagnóstico por parte de familiares y amigos, a los que no dudaba en aconsejar láudano si se presentaba la ocasión. Tal es el caso de su madre, a la que cuidó con mimo hasta su muerte. Martínez Salazar recoge: “Antes de echar el láudano, se ponía las gafas, tomaba el vaso con el agua y gota a gota iba contando”. La presencia de opiáceos en las boticas de principios del siglo xx queda en evidencia. El propio Baroja, cuando Ramiro de Maeztu se encontraba mal del vientre, le aconsejaba que “comiese poco, que se pasase unos días con caldos y verduras y tomase algo de láudano”, escribe Arbó.

El opio en su obra

No sabemos cuánto de autobiográfico tienen sus personajes, pero en La estrella del capitán Chimista pone en boca del marino que tras sufrir una disentería “me acostumbré a tomar láudano, y si poco después no hubiese hecho un gran esfuerzo, me hubiera entregado a esta droga”. No hay que olvidar que Baroja nunca renegó de su carácter crápula. En su ingreso en la Academia reconoció: “Comí en las tabernas medio prostíbulos del barrio de San Juan de Marsella, entre mujeres pintadas, marineros indios y mulatos”. Puede que ese ambiente sirviera de inspiración para sus novelas de mar.

Pero hay más referencias al opio en la obra de Baroja. En la mencionada obra del capitán Chimista, Baker (uno de los personajes) dice: “Me encontraba en Shanghái, cerca del puerto […], en una taberna, con un chino empleado en la casa del consignatario de nuestro barco, esperando a una mujer, cuando me invitaron a pasar a una sala próxima a tomar un poco de opio. Yo entré por curiosidad, me senté, fumé dos o tres veces en una pipa para probar el gusto que tenía, y nada más”.

En Las noches del buen retiro escribe: “Con frecuencia se presentaba en la tertulia de don Paco como una momia, como un fantasma, el marqués de Castelgirón, un morfinómano, envenenado, consumido por el alcaloide del opio. El marqués había vivido muchos años en París, donde adquirió su toxicomanía”. Arbó cuenta que Baroja frecuentó la ciudad del Sena y cómo, junto a los hermanos Machado, conoció “frente” al cabaret Moulin Rouge a Óscar Wilde (en cuyo Retrato de Dorian Gray el opio desempeña su papel). El encuentro fue propiciado por Gómez Carrillo, también escritor de opiáceos. En el compendio de artículos titulado Desde el exilio, Baroja nos habla de un tipo venido a menos que “tenía algunas cosas antiguas que iba vendiendo, y cuando no tenía qué comer se dedicaba a tomar láudano”.

Neurosis e insomnio

A su salud reumática y continuas neuralgias hay que añadir la extirpación de próstata a la que se somete en el verano de 1921. El carácter “de natural hipocondriaco” del escritor, unido a “sus molestias” e “incordiantes síntomas de hipertrofia”, le llevó a tomar la decisión: “No era una operación fácil y, por supuesto, en aquel entonces tenía casi seguras secuelas en la vida sexual”, explica José Carlos Mainer en su ya clásica biografía sobre el escritor. Su salud se fue deteriorando y afectando de manera irremediable a su carácter. La salida de España debido a la guerra civil, cuyo periplo narra con detalle Miguel Pérez Ferrero en Pío Baroja en su rincón, le lleva hasta Basilea a pasar una temporada junto a su amigo Paul Schmitz, donde comienza a sufrir “unos vértigos que le obligaban a abandonar la tarea y tenderse en el lecho hasta que desaparecían”. El periodista Marino Gómez Santos nos cuenta que Baroja, preocupado, escribe al doctor Gregorio Marañón desde Suiza y le habla de “vértigos que no le dejan escribir […] le han dicho que puede ser arteriosclerosis”, aunque “él piensa en manifestaciones de artritismo que derivan hacia la neurosis”.

Tal vez la neurosis le abocase al insomnio, agudizado por el reumatismo. César González Ruano en sus memorias escribe: “Baroja apenas sale de casa. […] Le cuesta dormir y es compañero mío de Fanodormo: –¿Usted sigue tomando una pastilla? / –Yo, sí, don Pío. / –Pues yo ya voy por las tres para poder dormir un poco. Claro que me hacen perder mucha memoria”. A tenor de cómo retrata su sobrino Julio Caro Baroja los últimos años de su tío en Los Baroja, pensamos que don Pío abusó en exceso de los barbitúricos. Ruano explica: “Las cortaba siempre con una tijera y las iba tomando durante el día, con lo cual andaba siempre medio dormido y no podía dormir de noche”.

Ruano explica sobre Baroja y las pastillas de Fanodormo: “Las cortaba siempre con una tijera y las iba tomando durante el día, con lo cual andaba siempre medio dormido y no podía dormir de noche”

El testimonio de Marino Gómez Santos en La memoria cruel es definitivo: “Una mañana, al entrar en el comedor, le encontré tendido en el sofá. Los pómulos, la nariz y los labios presentaban una coloración que me pareció cianótica. Sin estar inconsciente, sus respuestas resultaban ininteligibles. […] En muy pocos minutos sonó el timbre. Era don Gregorio [Marañón], a quien acompañé al comedor, donde Baroja permanecía en el mismo estado. […] –Es muy probable –me dijo– que se trate de una intoxicación por barbitúricos […], acostumbra a tomar Fanodormo, y quizá se haya pasado de la dosis habitual. […] Baroja salió de su somnolencia, al final de la mañana, sonriente, desorientado, diciendo algo que confirmaba el diagnóstico de Marañón”.

En su vejez se agudizó la neurosis. Según su sobrino Julio Caro, se renovaron sus antiguos miedos. Arbó recoge que “hablaba de continuo de trabajar un poco más, a ver si se ponían a salvo”, y lo repetía hasta el fin; hasta el fin viviría con su miedo a la pobreza. […] Julio Caro sospechaba que su tío, en estos últimos tiempos, había reunido bastante dinero, pero cuando abrió el cajón, quedó atónito. “Lo encontré casi lleno de billetes, mezclados con calderilla, duros de nuevo cuño y pesetas”. Se pasó una mañana entera contando y clasificando el dinero. Hecho esto, salió y le dijo a su tío: “¿Cuánto dinero crees que había en el cajón?” “¡Pche! Bastante”, repuso él. “Cuando le contesté que había setecientas cincuenta mil pesetas se asombró un poco. Luego pasó a hablar de otra cosa”.