Tengo una suerte extraña y absurda: si no me acuerdo de la fecha exacta de mi primer porro, la puedo consultar por internet. Pensaba que había sido el 4 de febrero del 94 y no: fue el 9 de febrero del 94. Si no me acuerdo de la fecha exacta de mi primer porro, solo tengo que poner dos palabras y un número en cualquier buscador de internet: Nirvana, Barcelona, 1994. Mi primer porro, mi primer concierto: Nirvana teloneados por nada más y nada menos que The Buzzcocks, que un mequetrefe de catorce años y medio como yo no conocía ni por asomo. Era en el Palacio de Deportes de Montjuïc. Fuimos con unos colegas del instituto. Nos habíamos pasado el curso escuchando Nirvana sin parar: nos parecían lo más, íbamos de grunges de pacotilla con pantalones anchos del abuelo, Vans y camisas de cuadros de segunda mano. Saltábamos desmadejados cuando pinchaban Rape me en la discoteca del barrio. No entendíamos nada y nos daba igual: teníamos la edad perfecta para la idolatría, y si quizás cinco años antes hubiéramos flipado con Prince o los Beastie Boys y cinco años más tarde con At the Drive-In o Sigur Rós, en 1994 nos tocó adorar a un dios oscuro y rabioso... ¡Qué le vamos a hacer! La adolescencia puede con todo y el caos de sentimientos encontrados –básicamente, entusiasmo y perplejidad– nos llenaba más, de hecho, que las letras suicidas de Cobain.

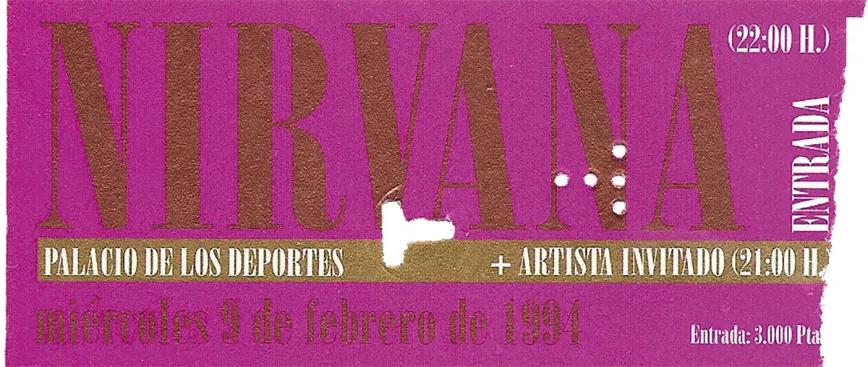

Entrada del concierto de Nirvana del 9 de febrero de 1994 en Barcelona.

Llegamos temprano de puros nervios. Debajo de las escaleras mecánicas hicimos pintadas con unos espráis que nos habíamos pillado y, cuando nos vio la poli desde lejos, echamos a correr y no paramos hasta un pequeño bosque cercano en la montaña de los muertos, los estadios y los museos. Ahí un compañero se sacó la china y se lio el porro. Nos preguntó si queríamos después de encenderlo y dar la primera calada, como si ya estuviera superacostumbrado, con el típico ademán del enterado: en el instituto, la marihuana y el hachís eran lo más; eran como la carrera paralela, el aprendizaje verdadero, una subida de categoría inmediata. Si no fumabas no estabas en el ajo, no te enterabas de nada, eras un niñato, un panoli: perdías el tiempo. Las drogas y toda la mitología alrededor –quien vendía, quien se tomaba de todo, quien había sido expulsado, quien no lo parecía pero iba hasta las cejas desde primera hora– daban algo de sentido a un día a día mermado hasta el tuétano por la monotonía del instituto y sus profesores insubstanciales. Y, ¡mira tú por dónde!, en aquel bosquecillo ralo de ciudad, sin quererlo ni beberlo, me acababan de ofrecer un porro. Mi primer porro.

Como el resto, mal disimulando las ganas y la excitación, musité un “sí” que en realidad era un “hostia, la leche”. Nos lo fumamos sin demasiada ceremonia, como si no fuera con nosotros, mientras buscábamos polis por todas partes. No recuerdo ningún gran colocón y sí la emoción de lo prohibido, la atracción vertiginosa de lo ilegal. No prestábamos atención a lo que nos pasaba, todos mirábamos hacia fuera, no hacia dentro. Alguien tosió, alguien rio; no hablamos mucho y sin darnos cuenta ya estábamos en el meollo: quizás sí que íbamos un poco ciegos. Recuerdo mucha gente, mucho teenage spirit, mucha sensación de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, mucho de todo. Recuerdo cuando sonó Territorial Pissings que empecé a botar en primera fila y acabé al fondo del pabellón. Recuerdo que me auparon y surfeé mil cabezas descalabradas. Recuerdo cómo Krist Novoselic tiró su bajo hacia arriba y le cayó en la cabeza y se desplomó en el escenario. No recuerdo cómo volvimos a casa.

El día siguiente, jueves, el instituto se dividía entre los que habíamos ido al concierto, con una especie de aura intangible de estar tocados por no sé qué bendición providencial, y los que no, una multitud indistinguible que nunca conseguirían zafarse de sus existencias anodinas –o eso pensábamos los que habíamos ido, claro–. Además, nuestro grupillo sabía que ya pertenecía a los que se enteran, a los que practican: vaya, a los que ya empezaron a tomar drogas. Participábamos de los sobreentendidos de los mayores y nos habíamos integrado de sopetón en aquella hermandad secreta que tanto nos atraía desde que escuchamos las dulces canciones revolucionarias de Bob Marley o veíamos en la tele las campañas estatales del Plan Nacional sobre Drogas, aquel anzuelo perfecto en forma de NO gigante. La siguiente vez, al cabo de pocos días, fue haciendo novillos, en un parque al lado del instituto, una mañana soleada de invierno. El colega nos enseñó cómo se liaba –bueno, lo intentó, porque él tampoco sabía demasiado– y nos lo tomamos con más calma, fijándonos en lo que nos pasaba y comentando la jugada: que si fíjate qué ojos se le han puesto al tal, que vaya descojone más tonto me ha entrado, que si las plantas están más verdes que nunca, y ya salieron temas filosóficos a los que nos pasaríamos años dando vueltas: el determinismo, la acción directa, los límites del universo.

Mi primer porro fue una mecha bastante precipitada y prematura: nuestra generación fue una de las más precoces en cuestión de drogas; íbamos con más ansias que conocimiento, con más ganas de quemarlo todo que de aprender nada, y mucha gente que había empezado con el speed, los tripis o las pastillas a los catorce –caballo, ni de lejos, que ya sabíamos cómo acababan los yonquis— se quedaron por el camino con el cerebro bien frito: una puta pena. Aquel 9 de febrero del 94, con catorce años y medio y un desconcierto de tres pares de cojones, con la policía en los talones y Nirvana a punto de darlo todo en el Palacio de Deportes de Montjuïc, mi primer porro fue una mecha bastante precipitada y prematura, sin demasiado calado y ningún atisbo de epifanía –de eso no cabe duda–, pero una mecha, al fin y al cabo. Lo que encendió aún me alumbra.