Un peyote en su infancia

Hace ya poco más de seis años que llevo cuidando de un pequeño peyote. Lo compré con emoción a un distribuidor holandés de cactus mescalínicos, plantas medicinales y kratom. El pobre cactus llegó a casa en una diminuta maceta, dentro de una caja de cartón. Medía menos de 2 cm de diámetro, y su piel, que viraba al glauco, estaba moteada por unos puntitos blancos. ¡Qué ilusión!

Ese frágil y pequeño cactus, algo que parecía tan insignificante, había sido la fuente de muchas historias, mitos, mentiras, propaganda y, sobre todo, sanación. Entre sus suculentos tejidos, ese espécimen albergaba agua y alcaloides varios, entre ellos, mescalina. Este producto natural, producido por varios cactus, provoca visiones y experiencias místicas, semejantes a la psilocibina, presente en las “setas mágicas”. Es por esto por lo que varios pueblos nativos de América han empleado el cactus, no sin la desaprobación e incluso prohibición de los invasores europeos.

Hay pruebas arqueológicas de que diferentes civilizaciones del continente americano ya conocían esta planta hace más de 5.000 años, pues se han encontrado botones secos en yacimientos de Río Grande, en Texas. ¡Y estos aún contenían mescalina, miles de años después!

Me disculpo de antemano, pues este relato, en muchas ocasiones, se centrará en la historia occidental, tras la llegada de los colonos invasores a América. Asimismo, la gran mayoría de los personajes que aparecerán en este relato son hombres, pero también hay muchas mujeres que han ejercido un papel muy importante. Por ejemplo, la mecenas Mabel Dodge Luhan escribió sobre sus experiencias con peyote mucho antes de que Aldous Huxley publicará su famoso ensayo: Las puertas de la percepción.

El misionero franciscano Bernandino de Sahagún, que vivió entre 1499 y 1590, documentó en gran medida sobre las tradiciones y costumbres de los pueblos mexicanos, y estimó que su uso como enteógeno se remonta más de 2.000 años atrás. Por desgracia, con la llegada de los conquistadores españoles, su uso fue reprimido, y la Inquisición persiguió su consumo. Pero, como siempre pasa, esto no representó el fin del peyote. Varios pueblos nativos, como los wixárika (conocidos comúnmente como pueblo huichol), continuaron con su uso.

Un peyote que rebosa de belleza

Volviendo al pequeño peyote, rápidamente lo trasplanté a una maceta más grande, para que pudiera desarrollarse mejor. Lo cierto es que lo trasplanté a una maceta demasiado grande, lo cual no suele ser adecuado, pues es más fácil que las suculentas puedan pudrirse por el posible exceso de humedad.

Pero no fue el caso de este pequeño peyote, por suerte. Poco a poco ha ido creciendo, hasta el día de hoy. Seis años más tarde, su diámetro supera los 6 cm. Ha sido trasplantado más de una vez, y ahora mismo se encuentra en una maceta adecuada para este tipo de cactus, pues es más alta que ancha. La parte visible del cactus es de un tamaño mucho más pequeño que lo que bajo tierra se esconde, pues, como si de una zanahoria se tratase, posee una gruesa raíz. Alguna vez he tenido ocasión de verla, durante el proceso de trasplante: casi parece una raíz de mandrágora por su rugosa naturaleza.

A los pocos años de llegar este cactus a casa, comenzó a florecer. Del centro del botón aparecen, de la noche al día, unos grandes capullos, que en unos días se abren. Las flores son preciosas, sutiles, delicadas. Con un bastoncillo se puede conseguir que el polen impregne el gineceo, proceso por el cual se produce la autofecundación del cactus. El roce con el bastoncillo hace que la flor se cierre lentamente. Entonces, con el paso de los días, la flor se acaba cerrando y marchitando, y no es hasta al cabo de meses que el fruto de la autofecundación emerge de las entrañas del peyote.

El color de los frutos contrasta con el aspecto del cactus. Alargados, pueden alcanzar hasta los 2 cm. Son de color rosa, un rosa muy intenso. Son comestibles, aunque no negaré que no suponen ningún manjar. Dentro contienen unas pocas semillas de color negro: he intentado germinarlas, pero sin éxito alguno. Habrá que seguir intentándolo.

En México, los wixárika no cultivan este cactus para su posterior consumo, sino que salen a cazarlo. Guiados por un chamán, recorren en coche (antiguamente, a pie) unas doscientas millas hasta llegar a Wirikuta, un territorio sagrado en el que el peyote abunda. Este proceso de recolecta del cactus es un ritual en sí mismo. Se cuentan historias, el cuerpo se purifica, y se come peyote. Los cazadores se adentran en otros mundos.

Un peyote que rebosa de alcaloides

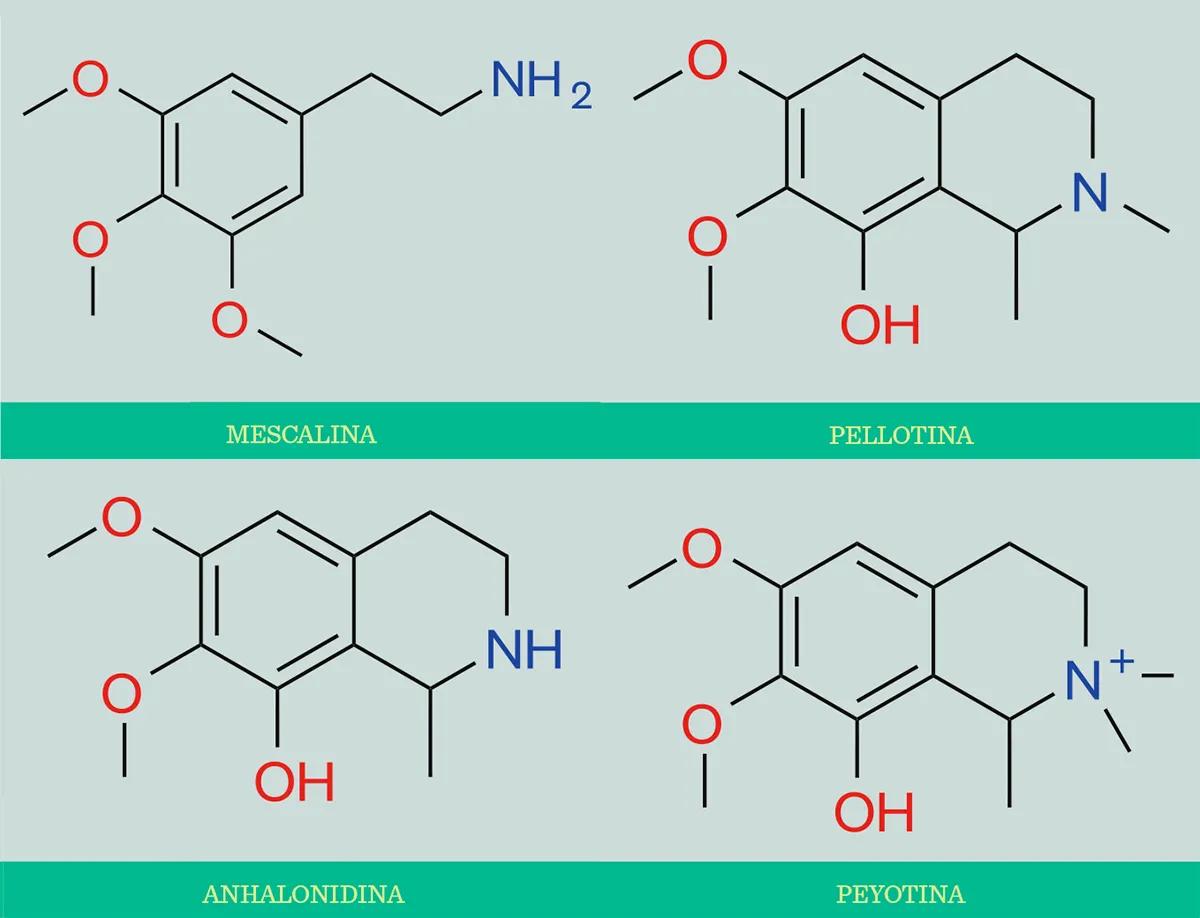

Bajo la piel de este cactus se esconde un mar de alcaloides. El principal, el más abundante, es la mescalina, que representa un 30% del total de alcaloides. Este compuesto fue aislado por el químico y farmacólogo alemán Arthur Heffter. El 23 de noviembre de 1897 consumió 150 mg de clorhidrato de mescalina y dictaminó que era el componente que provocaba las visiones.

Pero la mescalina no es el único compuesto interesante presente en el peyote. Existe toda una familia de compuestos, conocidos bajo el complejo nombre de tetrahidroisoquinolinas (a partir de ahora me referiré a estos con las siglas THIQ), que abunda en este cactus. Y Heffter también consumió estos compuestos.

La pellotina representa el 17% del contenido total de los alcaloides. No genera un estado psicodélico, pero sí sedación y relajación, a dosis de 15 a 30 mg. Heffter consumió hasta 250 mg de este compuesto.

El tercer alcaloide más abundante en el peyote es la anhalonidina, formando un 14% del contenido total de los alcaloides. Su efecto también es sedante, según describió Heffter, pero son necesarias dosis mucho más altas, de 100 a 250 mg, por lo que presenta una potencia cuatro veces inferior a la pellotina.

Pero hay muchos más alcaloides con estructura de THIQ, muchos de ellos presentes solo como meras trazas. He aquí una lista no exhaustiva de los otros alcaloides de esta familia que podemos encontrar en el peyote: anhalamina, anhalidina, anhalinina, anhalonina, anhalotina, isoanhalamina, isoanhalidina, isoanhalonidina, isopellotina, lofoforina, lofotina, O-metilanhalonidina, O-metilpellotina, peyoforina, peyotina (el nombre de este último alcaloide no es una errata, y no hay que confundirlo con la pellotina, comentada con anterioridad).

¿Es posible que estos alcaloides tengan algún papel en los efectos del peyote? La mayoría de ellos seguramente no, pues su concentración es tan baja que tendrían que ser extraordinariamente potentes para presentar alguna actividad. Sin embargo, teniendo en cuenta sus concentraciones, sí que es probable que la pellotina, y la anhalonidina en menor medida, contribuyan a la experiencia que ofrece este cactus.

De hecho, en los últimos años, un grupo de investigación danés ha indagado sobre la farmacología de estos compuestos. No afectan al receptor psicodélico, sobre el que sí actúa la mescalina: el receptor de serotonina 2A. Pero sí que interactúan sobre otros receptores de serotonina. En el caso de la pellotina, actúa sobre los receptores de serotonina 1D, 6 y 7. En cuanto a la anhalonidina, esta interacciona con el receptor de serotonina 7 (5-HT7).

Viejos alcaloides, nuevas terapias

Estos compuestos que nombraba, como la pellotina, han recibido muy poca atención en las últimas décadas. Pero este no ha sido siempre el caso. A principios del siglo pasado, durante un breve periodo de tiempo, la pellotina fue comercializada por la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim como hipnótico. Sin embargo, su comercialización no era provechosa, pues la única fuente de pellotina era el peyote y cactus similares, por lo que el producto pronto desapareció del mercado. Desde entonces, el alcaloide ha caído en el olvido, y solo ha sido nombrado en diversos artículos científicos como un componente más en varios cactus y plantas suculentas.

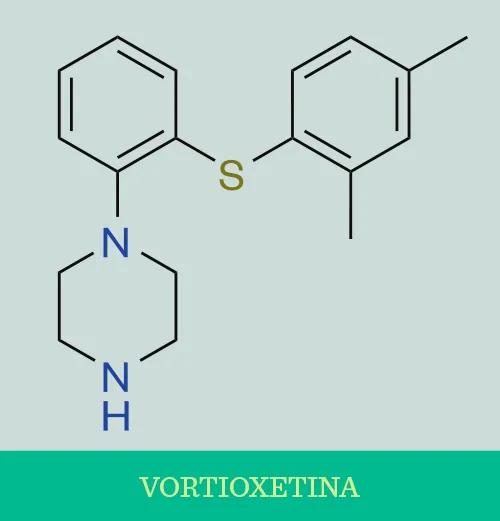

Mas su reciente caracterización farmacológica ha sido una chispa que ha renovado el interés en esta familia de alcaloides. El receptor 5-HT7 está siendo cada vez más y más investigado como una posible diana terapéutica para patologías varias, como las enfermedades neurodegenerativas, las afecciones psiquiátricas o las perturbaciones del sueño. Sin ir más lejos, la vortioxetina (comercializada en España y muchos otros países bajo el nombre comercial Brintellix®) interactúa con este receptor. Este fármaco es el último antidepresivo aprobado en España, y se considera que presenta una farmacología novedosa con respecto a otros antidepresivos.

Los antidepresivos más notorios, como la sertralina o la fluoxetina, actúan aumentando la concentración de serotonina en el cerebro. Se ha observado que la cantidad cerebral de este neurotransmisor se ve mermada en pacientes que padecen de depresión. Por lo tanto, es lógico pensar que aumentar la cantidad de serotonina circulante podría mejorar los síntomas. Pero la vida siempre es mucho más compleja y, si bien estos fármacos ayudan a mucha gente, muchas otras personas no se benefician de los efectos de estas terapias. ¿La razón? Cada vez más grupos de investigación están observando que la depresión no depende únicamente de la concentración de serotonina, ya que muchos otros componentes del sistema nervioso central (SNC) desempeñan un rol relevante en esta enfermedad.

La vortioxetina, más allá de aumentar los niveles de serotonina en el SNC, activa, desactiva y bloquea algunos receptores de serotonina, lo cual le confiere una farmacología novedosa al compararla con antidepresivos más antiguos. Entre los receptores que toca, encontramos el receptor 5-HT7. Aún hay debate sobre si esta interacción es relevante a la hora de tratar la depresión, pues parece ser que la vortioxetina actúa débilmente sobre este receptor. De lo que no hay duda es que el efecto terapéutico de este fármaco es real y comparable a otros fármacos antidepresivos, aunque aún queda mucha investigación por realizar.

Volviendo a los alcaloides presentes en el peyote de tipo THIQ, el descubrimiento de su afinidad por el receptor 5-HT7 abre las puertas a nuevas posibles moléculas con potencial terapéutico. Hoy en día aún no existe ningún fármaco aprobado que actúe únicamente sobre este receptor. ¿Serán los alcaloides del peyote los que hagan florecer una nueva clase de fármacos?

Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero lo que es cierto es que estos alcaloides son extremadamente interesantes. Tanto que el químico psicodélico Alexander “Sasha” Shulgin publicó en el 2002 el libro The Simple Plant Isoquinolines. Lo publicó junto con Wendy Perry, hija de Ann Shulgin, y en esta obra se recopila una colosal lista de isoquinolinas presentes en la naturaleza, entre las cuales se encuentran los alcaloides previamente mencionados.

Falsos peyotes

La pellotina es el segundo alcaloide más abundante en el peyote, pero es sin duda alguna el alcaloide más abundante en otra especie muy similar al peyote, la Lophophora diffusa. La pellotina constituye el 86% del total de los alcaloides presentes en esta especie, comúnmente conocida como falso peyote.

Un segundo… ¿Hay más “peyotes” a parte del peyote? Pues sí. Se conocen hasta cinco especies de lofóforas, el género al que pertenece el peyote. Hasta ahora solamente hemos hablado del cactus que se conoce científicamente como Lophophora williamsii. Pero en el género de las lofóforas existen cuatro especies más: Lophophora diffusa, Lophophora fricii, Lophophora koehresii y Lophophora alberto-vojtechii.

De estas cuatro especies adicionales, solo se ha podido confirmar que la Lophophora diffusa es una especie diferente, secuenciando su ADN. Falta por confirmar si las otras tres especies también son diferentes al peyote y no una variedad.

¿Cómo se pueden diferenciar estas cuatro especies putativas del peyote? En el caso de la Lophophora diffusa, su color es un tono verdoso más claro. Las flores no suelen ser rosáceas, sino puramente blancas, y los canales que separan sus secciones suelen ser más difusos (de ahí su nombre). A diferencia del peyote, esta suculenta no se puede autofecundar.

La Lophophora fricii tiene un aspecto similar al de la Lophophora diffusa, pero su color es más cercano al del peyote (Lophophora williamsii). Su rasgo más característico es el color de las flores, que son de un vívido rosa.

La Lophophora koehresii es la segunda especie más pequeña. Su aspecto es similar al de la Lophophora diffusa, pero la flor que genera es diferente. Suele ser de un color blanco rosáceo, con unos pétalos puntiagudos. El color de su piel, diferente al de la Lophophora williamsii o la Lophophora fricii, es un verde oscuro.

Finalmente, tenemos la Lophophora alberto-vojtechii. La más pequeña de todas las lofóforas, se publicó su hallazgo en el 2009. Su tamaño ridículamente pequeño contrasta con el de sus flores, más similares a las de la Lophophora diffusa que a las de la Lophophora koehresii. Su color se asemeja más al de la Lophophora williamsii y la Lophophora fricii.

De todas estas especies, solo la Lophophora williamsii (el peyote) genera cantidades apreciables de mescalina. El alcaloide principal en la Lophophora diffusa y la Lophophora fricii es la pellotina, mientras que aún no se ha estudiado la composición de la Lophophora koehresii y la Lophophora alberto-vojtechii.

Lo que tienen en común todas estas especies es que son oriundas de México. Por desgracia, su estado de conservación en la naturaleza no es óptima, y se encuentran en una situación vulnerable. Esto se debe a la destrucción de su hábitat y su recolección indebida. Si se corta la cabeza del cactus, pero se deja intacta la raíz, el peyote podrá volver a crecer. Pero, si se arranca, es un peyote menos en la naturaleza.

La pugna por el peyote

A finales del siglo xix, en Estados Unidos apareció una nueva religión basada en el consumo ritual de peyote, conocida como la Iglesia Nativa Americana (en inglés, Native American Church). Esta apareció como un grito de oposición por parte de los nativos americanos contra la devastación traída por los europeos. Como era de esperar, fue fuertemente atacada por los invasores, que afirmaban que comer peyote era un acto abominable, y llevaba a la locura y a la depravación.

Con la llegada de la administración de Nixon y el verdadero comienzo de la guerra contra las drogas, el peyote, de manera explícita, fue fiscalizado. Se incluyó en la lista I y se consideró una sustancia altamente peligrosa, sin utilidad terapéutica. Un acto claramente racista y supremacista. Ese pobre cactus no había hecho nada, y su consumo ayudaba a muchos nativos americanos a superar el trauma generacional y la adicción al alcohol, una droga infinitamente más dañina para la sociedad.

Esto no previno su uso religioso, pero sí puso en riesgo la libertad de los practicantes de la religión, que estaban cometiendo un delito federal al comer ese cactus. Todo cambió con la administración Clinton, que permitió el consumo de este cactus con fines espirituales por parte de miembros de la Iglesia Nativa Americana.

Aún hoy en día el peyote sigue siendo ilegal en Estados Unidos y muchos otros países. En España este cactus no es ilegal, pero sí su principio activo, la mescalina. Con los movimientos antiprohibicionistas, el consumo de diversas plantas enteógenas ha dejado de ser penado en cada vez más puntos del globo.

Sin embargo, el peyote muchas veces no se encuentra entre las plantas a despenalizar. ¿Por qué? Para que su uso por religiones organizadas, como la Iglesia Nativa Americana, pueda continuar de manera sostenible. Recordemos que su estado de conservación en la naturaleza es vulnerable, y si no se recolecta de la manera apropiada, la población se ve diezmada. Además, hay otras fuentes de mescalina natural, como el cactus de San Pedro, que crecen a una velocidad pasmosa, que contrasta con el crecimiento del peyote. Asimismo, existe la mescalina sintética, aunque es difícil de encontrar. Queda por ver si los otros alcaloides presentes en el peyote tienen algún papel en la experiencia que ofrece esta suculenta, y si existiría la posibilidad de crear un cóctel sintético que pueda ofrecer una experiencia muy similar a la que proporciona el peyote. Esto sin negar, claramente, el acceso al peyote a las organizaciones religiosas que deseen consumir el cactus.

Ojalá llegue el día en el que esta insensatez de prohibir plantas y penalizar su consumo desaparezca. Ojalá llegue el día en el que podamos integrar estas sustancias de manera constructiva en nuestra sociedad. Ojalá llegue el día en el que sepamos cuidar del mundo natural y las diferentes especies de peyote no estén en un estado de conservación vulnerable. Yo, mientras, seguiré cuidando de mi pequeño peyote.