Albergo una pena estos días, una pena rellena de rabia supurante contra la que no se puede hacer nada. He conocido el allanamiento, el hurto, una total falta de respeto, de modales. Pero nadie me ampara.

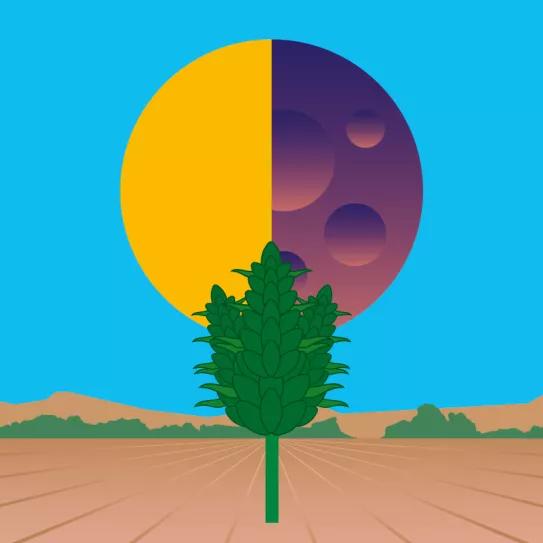

Cuando estaba en su punto, pies desconocidos saltaron el muro de mi corralito y se llevaron mi cosecha, humilde y generosa al mismo tiempo. Las coleguitas aromáticas que planté y cultivé, en parte gracias a los cuidados proporcionados por esta revista, fueron arrancadas de cuajo. Seguramente a manos de vecinos, traidores salvajes a los que maldigo, que habrán realizado ya una manicura sin cariño y estarán ahora vendiéndolas en el mercado negro.

Lo único que le queda a esta pena es compartirla con vosotros, mis hermanos desprotegidos de la huerta clandestina. Porque comprenderéis lo injusto del miedo que se pasa cuando las cosas más sencillas están prohibidas, cuando nos empujan a navegar en las aguas pantanosas de los piratas. A nosotros, que solo pretendemos hartarnos de pipas y palmeras de chocolate en el sofá, vivir en las nubes durante un par de temporadas sin hacer daño a nadie. ¿Cuántos sabores me han arrebatado, cuántos tipos de lucidez, de descanso, de hambre?

Que mi cosecha perdida inspire en los ladrones los más amargos sentimientos de culpa, que aprendan de una sola calada lo que es la ética, lo que es el civismo, que acaben llorando los unos contra los otros de puro arrepentimiento y decidan arrojar la mercancía desde un helicóptero sobre un pueblo amigable. Que aprendan algo a costa de la hierba que tanto acaricié. Es lo que más deseo.