Había resuelto dar una tregua al lector con mis recuerdos de Ibiza, pero la dirección de Cáñamo me sugiere precisar algo más sobre la fundación de Amnesia, y me pilla en la isla justamente, instalado en uno de sus más antiguos, humildes y acogedores hostales, donde con suerte lograré pagar lo mismo que el año pasado, pues mi jubilación se mantiene, pero aquí todo sube de precio como la espuma, y solo con mucha suerte esta pensión de una solitaria estrella –con agua de mar en el grifo– se mantendrá en los sesenta pavos con desayuno, como cortesía hacia uno de sus ancianos elefantes, no en vano amigo y otrora rival del también anciano Vicente, director y en ocasiones gloriosas cocinero del lugar.

Esto se llama Mar y Sal, tendrá ocho habitaciones y es sin duda la instalación más próxima a la mejor playa de la isla, Las Salinas; hasta el punto de que literalmente en seis pasos sus huéspedes pisan la arena, con la ventaja añadida de estar en el extremo sur, en la parte del kilómetro o así que ocupa en total, donde ni una sola roca turba al bañista.

Quien no conozca este sitio no conoce el cogollo donde empezó todo, cuando Orson Welles, Elmir de Hory y unos Pink Floyd apenas famosos agitaron sus dormidas esencias, y en este punto de la playa –donde ya estaba el Mar y Sal– empezaron a reunirse los primeros peluts (‘melenudos’) y las primeras ninfas de sayas largas y floreadas, escandalizando con sus desnudos a los escasos viandantes. “Putas” y “maricones” nos llamaba la rústica concurrencia, comprensiblemente sublevada por el desplante, sin imaginar que de aquello les vendría forrarse en medida sin igual, y por el mero hecho de haber nacido aquí poder codearse décadas después en desahogo con los propietarios de Hollywood o el centro de Tokio. Quizá no haya negocio comparable al de adelantarse con novedades inocuas, como lo fueron las drogas, el sexo y el rock que plantaron aquí su bandera, meciéndose en las aguas cristalinas y cálidas del lugar, donde la parte superior del bikini es ahora tan infrecuente como el burkini, y quienes prefieren ir en pelota picada tienen la gentileza de irse quinientos metros más allá, donde el mar cubre algunas rocas y los chiringuitos in se adornan con un bombardeo de chunta-chunta, esa abominación nacida aparentemente de combinar pastilleo con decibelios, que permite mover el antebrazo como si fuesen los pies y la cintura, ofreciendo el último testimonio de júbilo acorde con masificación.

Quien busque el chunta-chunta de última generación, elaborado por la compositora Paris Hilton y análogos casi tan reconocidos, puede obtenerlo de primera mano pagando los cien pavos exigidos en algunas fiestas de Amnesia, donde cinco o seis mil encontrarán acomodo para disparar coordinadamente el flash de sus móviles cuando el crescendo sonoro estalle acompañado por cañones de confeti, láseres y escorzos de sus gogós femeninos y masculinos, bajo bóvedas acordes con su multitud, y altavoces capaces de sacudir nuestras vísceras como un acceso de aerofagia. El evento adquiere dimensiones grandiosas, si añadimos al pueblo llano –que mueve entusiásticamente el antebrazo– las elites situadas en privés del entresuelo, y los magnates que ocupan las exclusivas terrazas del piso superior, donde rusos, saudíes y cataríes acuden rodeados por harenes y guardaespaldas en parejo número, evaporando añadas del mejor Dom Pérignon. Dos años atrás, cuando cedí a la insistencia de algunos amigos y visité “la mejor discoteca del mundo”, el director me concedió el lujo supremo de fumar a discreción, flanqueado en un palco por dos bailarinas ligerísimas de ropa, y alguien me acercó un espejo surcado por líneas de algo con aspecto de alcaloide. Agradeciendo el favor, me pregunté hasta qué punto había contribuido a consolidar algo tan infernal para mí, y tan atractivo para un número tan considerable de otros.

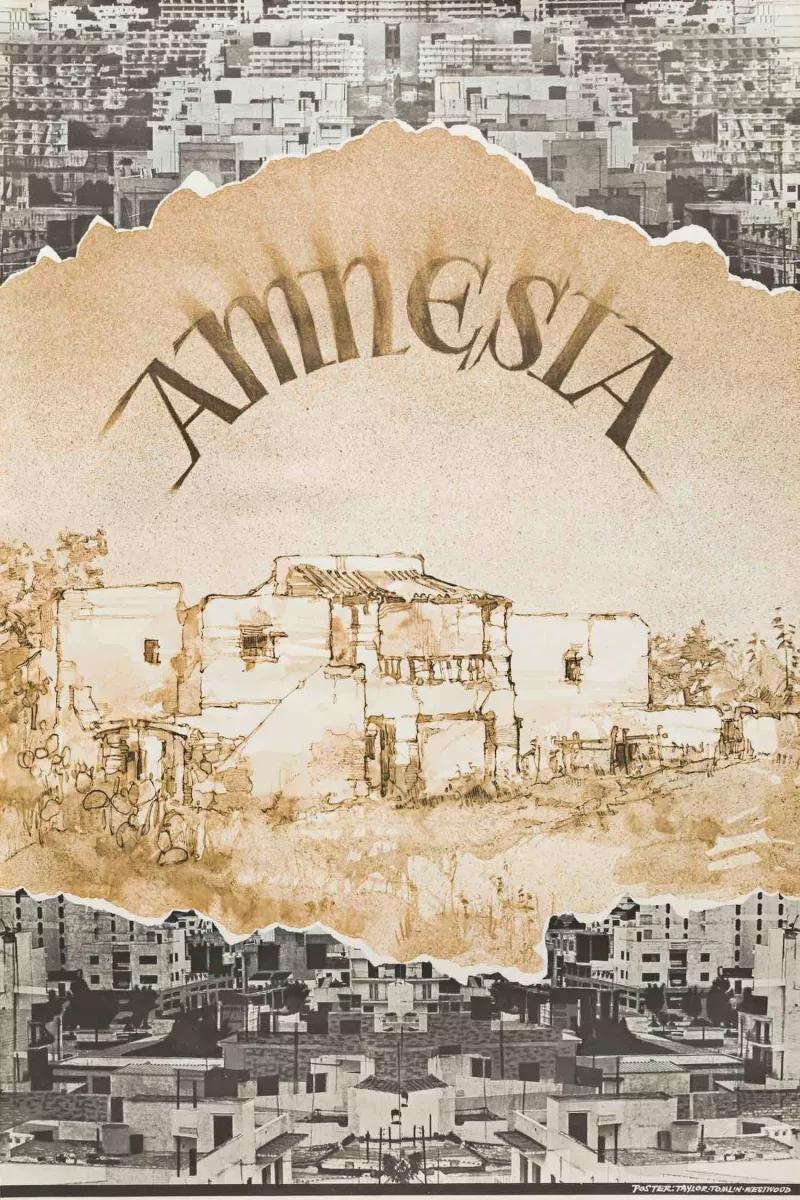

La muerte de mi santa madre en 1975 me deparó un dinero que no quise gastar sin alguna amortización, y bastó sugerir un sitio donde hacer música en vivo –por supuesto, en una casa payesa bonita– para contar con socios tan decisivos como Manuel Sáenz de Heredia, un amigo desde los pupitres de primaria, mudado algo antes a la isla, gracias al cual no solo se solucionaron los disuasorios permisos sino el nombre del garito, pues yo avanzaba algo como Taller del Olvido y él dio con el luminoso Amnesia. Los dos estábamos encantados de vivir la bohemia elegida, y nunca nos cupo duda de que una barra y un equipo de música avanzado, en mitad del campo, tendría público de sobra para un programa de mantenerse sin pérdidas, mejor aún ganando algo, aunque con entrada y copa por cinco duros (veinticinco pesetas) la empresa no prometiese mucho. Como buenos esnobs socialdemócratas, ambos en excedencia voluntaria, aquello prometía ampliar selectivamente el círculo de nuestras relaciones y era a todas luces divertido, sobre todo tras descubrir que una propietaria –doña Fuencisla– llevaba algún tiempo desesperada por la conversión de su finca en proyecto de tablado flamenco, si bien nadie le dio un céntimo tras instalar el maderamen correspondiente. Aquella infinidad de tablones nos ayudaría como leña para pasar el invierno de 1976, y no tuvimos dificultad alguna en sustituir su contrato verbal con un representante de la raza calé, como decía Lorca, por el metálico de unas arras con opción de compra; ni en cosechar un éxito de apertura en julio, que colapsó durante demasiadas horas la arteria principal de la isla, la carretera de Ibiza a San Antonio.

Teníamos un lugar tan coqueto como una casa del XVII, todos los parecidos a nosotros dos como clientes incondicionales y gentiles ayudas imprevistas, entre ellas la permanencia indefinida de Boz Burrell –bajo y segunda voz de Bad Company, la gran banda del momento–, por no mencionar una pléyade de músicos adicionales, que con alguna frecuencia animados por potentes fármacos psicoactivos producían jams de larga duración. Forramos la sala con cajas de huevos para reducir el acople de los micrófonos, y dios sabe que nos enrollamos como persianas, incluyendo al menda, mientras un formidable equipo de camareros se encargaba de atender al personal. Dos jóvenes sudafricanos de metro noventa –uno moreno parecido a Gregory Peck, y otro rubio más próximo a James Dean– fascinaban a las damas; y para los varones la opción estaba entre Mora y Jonis, la primera una diosa germánica de proporciones áureas, y la segunda una combinación de cherokee y negro con el rostro más radiante, que en algunos pósteres de Woodstock aparece con su pelo afro naranja bailando de puntas como un hipopótamo, pues tardaría bastante en bajar de ciento sesenta rotundos kilos. Todos estuvimos medio enamorados de ella.

Otro encanto del lugar era un gigantesco morero –quizá milenario– justo a la derecha de la puerta, que lo ponía todo perdido con sus frutos en julio, sin perjuicio de conceder la más generosa de las sombras cuando el sol sorprendía a los circunstantes en mitad del despegue, y hacia las once pasaba a ser una amenaza seria. Habíamos ampliado la puerta y construido una salida de emergencia como mandaban los reglamentos para locales no superiores a los ciento cincuenta clientes, con los servicios acordes, y cuando aparecieron quizá mil el día inaugural nadie entró en pánico, porque fueron gentes sobrias y educadas, que nos felicitaron por el empeño y prometieron volver otro día. También prometió volver el indignado Toni, teniente jefe de la Guardia Civil, que nos incordió con registros a veces cómicos, pues los ácidos son invisibles y aquellos tiempos fueron el apogeo de los window pane. Esos micropuntos llegaban en placas de un millar, y empezaron separándose con las yemas de los dedos hasta comprobar que sumían en un viaje estándar o algo más, por simple ósmosis, y empezaron a usarse guantes de quirófano. Y así transcurrió el verano, con una pequeña plaga de venéreas benignas, un círculo de amigos multiplicado y días memorables por el buen rollo, confiando Manolo y yo en que la letra suscrita con Cash Benirrás sería pagada de sobra por nuestros gentiles clientes. Creo que una noche nos fuimos incluso con algunos duros a casa, tranquilos por mantener niveles de sostenibilidad, aunque no volvimos a hacerlo tras comprobar que faltaban cajas de whisky y ginebra, y perdíamos en realidad, a despecho del impecable personal y de un público fiel.

Mirándolo algo más despacio, ese resultado podría considerarse un reflejo tardío del Mayo francés, donde los más afines al toque Sade-Robespierre se sintieron frustrados por no precipitar en el París de 1968 otra toma sangrienta de La Bastilla, y acabaron poniendo en marcha proyectos como ETA y las Brigadas Rojas de Italia y Alemania. Otros no pasaron de la tribu ácrata universitaria, escindida en fraternidad naturalista e iglesia de la aguja, y a Amnesia le tocaron unos pocos falsos compadres, que aprovecharían el tribalismo para vengarse del giro pacífico bebiendo, robando y revendiendo parte del stock. Si no recuerdo mal, alguno de esos golfos fue uno de los primeros en llamar fascista a quien sugiriese pagar la consumición.

Herido por la ingratitud, Manolo me advirtió que se iría, renunciando a su tercio si fuese preciso, y yo empecé a hacerme a la idea en octubre, si bien para entonces los peores falsos amigos habían sucumbido a sus excesos etílicos, y la llegada del otoño convirtió el sitio en un restaurante alternado por dos familias de hippies convencionales, una macrobiótica y otra dispuesta a vender hamburguesas; proliferaron algunas tiendas de campaña en los alrededores, y el encanto de la casa se multiplicó poniendo en marcha una gran parrilla situada a pocos metros del escenario, que había sido el lagar de la finca y estaba estratégicamente situada para recibir cualquier objeto buscado por la pasma, pues los comprometidos empezaban subiendo a la habitación-picadero de la segunda planta, y desde un pequeño ventano arrojaban sus cargas sobre las brasas, a veces perfumando a fondo el local, mientras las risas cundían viendo cómo la penumbra confundía los paraísos artificiales con alguna viruta de entraña o lomo, castigando con quemaduras a quien metiese los dedos en las brasas.

En noviembre los problemas se agudizaron. Porque mal daba el garito para pagar a los camareros, llegaron los corso-marselleses decididos a vender protección, el ínclito Toni se puso de su parte y, por fortuna, nos libramos de una confrontación directa con sicarios apoyados por la ley y el orden. Empezaron a llegarme ofertas de compra, y elegí la más sencilla: recobrar hasta el último céntimo invertido, quedarme con la mesa de mezclas y la Gibson SG, supuestamente regalada por Frank Zappa a una admiradora londinense, la dulce y bella Christiane, una angloegipcia que deslumbró desde el primer día por su capacidad para bailar, y había arribado meses antes sin saber a ciencia cierta cómo, con la guitarra y apenas un neceser, tras recibir un obsequio de ácido algo excesivo para sus neuronas tras un concierto de Bad Company en Londres.

Bien pagado me sentí. Ayer pasé de largo por la formidable fortaleza en que se ha convertido el lugar, ampliado según el taxista a un aforo de diez mil. La mansión de Fuencisla ha desaparecido por completo, el morero fue talado y pensé que la libertad volvió a hacer de las suyas, amplificando efectos no pretendidos de la acción. Donde hubo apreturas para llegar a fin de mes reina la opulencia, y veremos cuánto dura la danza del antebrazo, al compás de la señorita Hilton.