Me insiste la dirección de Cáñamo en que vuelva sobre el aspecto más escabroso de la aventura ibicenca, cuando Diario 16 publicó en febrero de 1983 una información titulada “El catedrático de Ética es un traficante de droga dura”, y quien esto escribe llevaba algunas horas de reclusión incomunicada.

Nunca llegué a catedrático –de hecho, solo me presenté a esas oposiciones muy poco antes de cumplir los setenta (para obtener siete ceros de otros tantos juzgadores)–, pero lo interesante no es esa aclaración sino cómo pude andar metido en semejante berenjenal, un asunto del que se habló entonces bastante y quizá merece algunas precisiones tres décadas largas después, aprovechando la distancia estética regalada por el lapso.

Si un curioso le sigue la pista, descubrirá que la opinión dominante acabó absolviéndome sin perjuicio de ser condenado a dos años y un día. No pocos periodistas dieron, y dan, por supuesta una maniobra organizada contra la única voz antiprohibicionista del momento, aunque mi culpabilidad o inocencia es menos ilustrativa que otras circunstancias, y en todo caso no seré yo quien pontifique al respecto. Quienes hayan seguido esta sección recordarán quizá que llegué a Ibiza deseando colaborar con la Fraternidad del Amor Eterno, principal abastecedor de la tribu bohemia que animó con sus iniciativas de paz y libertad el planeta entero, ejerciendo una fascinación duradera sobre las gentes más benévolas y audaces –por no decir las más guapas– de la época. También recordarán quizá que la Fraternidad cultivaba y distribuía cannabis –sobre todo el maravilloso hash afgano– para sufragar una producción masiva de LSD, en respuesta al hecho de que este fármaco acabara de ilegalizarse tras varios lustros de ser considerado el hallazgo más prometedor en psicoterapia y creatividad. Una pandilla de surfistas californianos creó aquella llamada mafia hippie, que sin querer enriquecerse y mucho menos extorsionar logró proezas como mover millones de dólares a diario con fines lúdicos, abasteciendo los grandes festivales, sembrando la psiquedelia (no psicodelia, como escribe el ignorante, confundiendo psiquismo con psicosis) en el infierno de Vietnam, y ejerciendo de animador para una contracultura que entre otros éxitos emanciparía a la libido de sus cadenas legislativas.

Ibiza fue una de las cinco estaciones permanentes de aquella hermandad, que distinguía cuidadosamente entre pushers y dealers, los primeros dedicados a cortar y encarecer el producto, los segundos a asegurar vehículos de fiesta y comunión tan puros y baratos como posible fuere, entendiendo que obedecer cualquier ley injusta es convertirse en cómplice de su iniquidad. Traficar con drogas alternativas al menú oficial significaba abastecer a la tribu de los alimentos espirituales, idóneos para nutrir la sana insumisión de una guerrilla apoyada sobre la concordia –make love, not war–, y entre Woodstock y finales de los años setenta ese campo fue refractario a gánsteres y cárteles. Los primeros signos de envilecimiento llegaron a través de agentes dobles, en origen usuarios inmoderados de un polvo u otro, que tras perder la confianza de su proveedor pasaron a ser delatores premiados con parte de las incautaciones.

El talón de Aquiles para todo tipo de crímenes con víctima solo supuesta es carecer de denunciantes espontáneos, como los que suscitan robos, fraudes y agresiones, y suplir a la parte agraviada con tramas que cazan al disidente estimulando precisamente lo prohibido, como logra una policía vestida de ramera, un inquisidor con aires de brujo o un chekista disfrazado de revisionista. Para perseguir delitos imaginarios no hay más remedio que remunerar la delación, arbitrar que sea anónima y convertir en servidor de la ley a arrepentidos profesionales, subvencionando así al sector depravado por excelencia, cuyo ganapán coincide con actos de ingratitud hacia los suyos. Vale la pena recordar también que esa tropa es anterior no solo al KGB y la Gestapo, sino al Santo Oficio inquisitorial. En su colosal historia de Roma cuenta Tito Livio que, para perseguir el floreciente culto a Dionisos, las bacchanalia, el método fue amenazar a algunos sacerdotes y sacerdotisas “para obtener testimonios amañados”, retribuir a denunciantes “exentos de responsabilidad por calumnia” y, en definitiva, “hacerse con un pequeño ejército de delatores a sueldo”.

Los crímenes sin víctima solo pueden perseguirse infiltrando la ilegalidad en las instituciones represoras, y detallar las noticias sobre policías comprometidos con el tráfico de drogas superaría sin exageración alguna varios números enteros de Cáñamo

Los crímenes sin víctima solo pueden perseguirse infiltrando la ilegalidad en las instituciones represoras, y detallar las noticias sobre policías comprometidos con el tráfico de drogas –en docenas de países a lo largo de medio siglo– superaría sin exageración alguna varios números enteros de Cáñamo. En la isla, por ejemplo, el teniente jefe de la Guardia Civil cuando yo abrí Amnesia fue condenado en 1985 a doce años, atendiendo al abuso de cargo, y bastaba ver por el Diario de Ibiza que las fuerzas del orden habían incautado un alijo para anticipar que ese día, o a lo sumo el siguiente, los veteranos recibirían la visita del joven y melenudo Federico, con su 4-L cargado de tabletas para la reventa. Solía ser polen marroquí en tabletas de cuarto, que a veces comprábamos para distribuir entre la parroquia menos exigente, aunque Federico no estaba interesado tanto en trapichear con aquello como en husmear sobre fuentes de cocaína y jaco, resina afgana o placas de los minúsculos window pane, donde cabían un millar. Nadie que yo sepa confió en él, aunque sus idas y venidas ayudaron a cartografiar los alrededores de cada casa sospechosa, donde desde 1982 empezaron a apostarse algunos puestos de vigilancia con infrarrojos, cuando todavía se usaba el costoso celuloide, y un sistema desesperante para la paciencia del observador.

Ya aclaré que el grueso del contrabando llegaba ingeniosamente atracado en furgonetas VW trasladadas en ferris, muchas veces desde Pakistán y la India, que tras descargar parte seguían viaje hacia la costa europea del Atlántico. La heroína entraba o recalaba algún tiempo en embarcaciones más pequeñas, que empezaron aprovechando la french connection para trasladar a la orilla norte y Norteamérica el opio refinado en Beirut a través de patrones corso-marselleses, hasta que la OLP –custodio de la revolución palestina– tomó cartas en el asunto, y disponiendo de barcos bien armados combinó el negocio tradicional con el suministro de explosivos, lanzacohetes, fusiles de asalto y pistolas para el terrorismo asumido por el IRA, ETA, las Brigadas Rojas italianas, la Banda Baader-Meinhof y grupos afines. La cocaína, una rareza por entonces, llegaba en maletas de doble fondo, zapatos con suela adaptada y otros recipientes de pequeño volumen, y no gozó de predicamento y clientela hasta llegar el frenesí disco, hacia 1975, cuando un emprendedor catalán creó la primera línea regular Lima-Barcelona, asegurando un suministro anual de cinco o diez kilos, suficiente para cubrir toda la demanda.

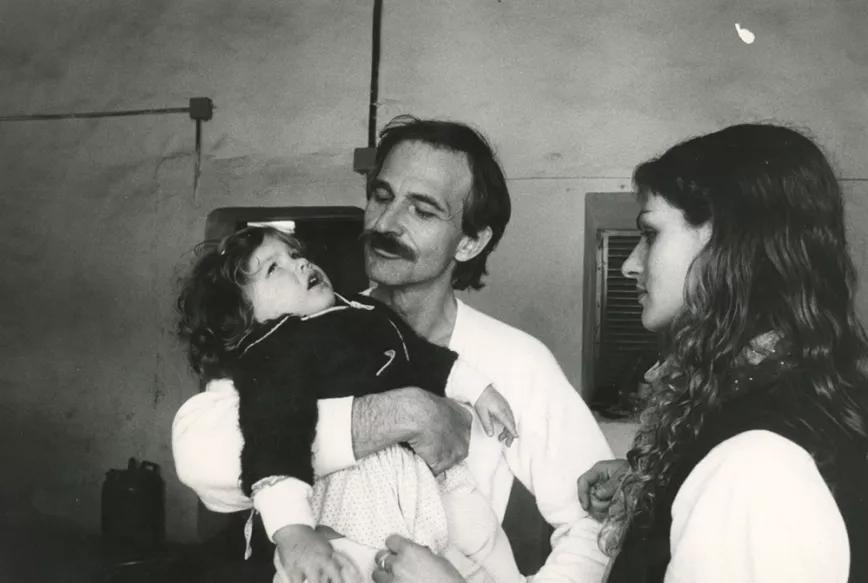

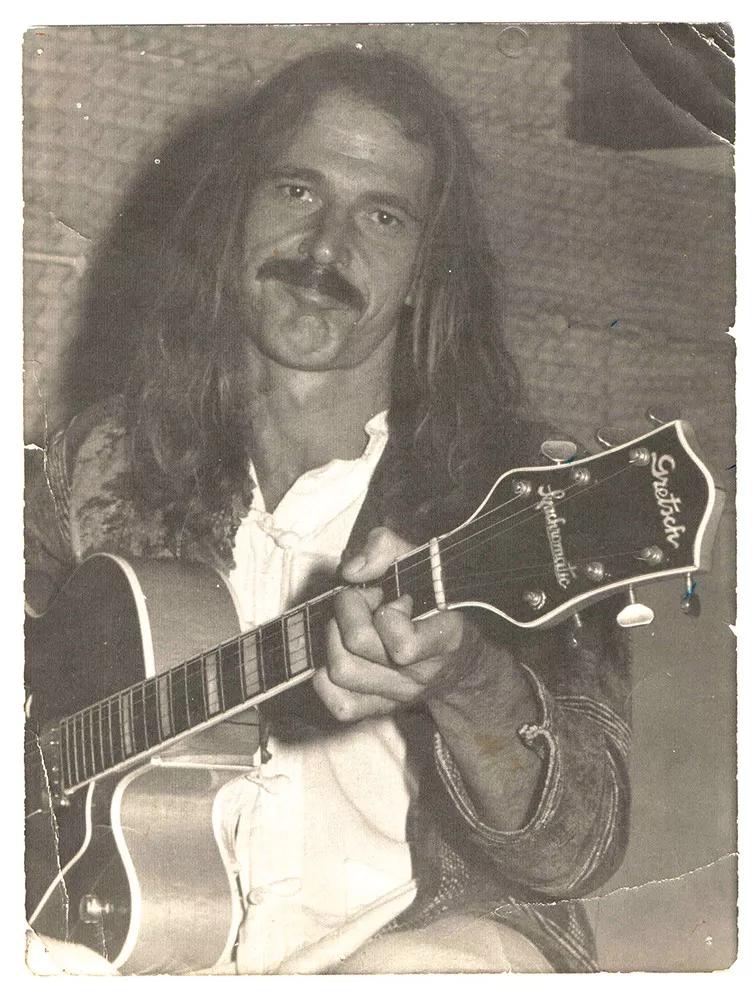

Para entonces mi vida era un torbellino de alegrías, informado en buena medida sobre lo que Federico ansiaba en vano averiguar pero haciendo traducciones a destajo –unas cuarenta en diez años–, y metido en un tratado de metafísica que acabó publicándose como Realidad y substancia. Meses después, la muerte de mamá, y no querer derrochar toda su herencia, me lanzó a la aventura de Amnesia, gracias a la cual conocería a los pocos aventureros locales que me faltaban. Ir vestido estrafalariamente, a menudo acompañado por damas bien parecidas y los dealers de postín –entre ellos Howard Marks, el rey de la maría–, no ayudó a congraciarme ni con la Policía Nacional ni con el antes aludido teniente jefe de la Guardia Civil, que entró en cólera cuando insistí en cobrarle la entrada a mi garito si venía de paisano. Dejó de ser posible criar mis plantitas, y en 1977 pasé una semana en la trena a cuenta de una singularmente lustrosa, aunque el juez me acabara sobreseyendo por autocultivo.

Durante el lustro siguiente, según mostraron los informes aportados más adelante en el juicio, las fuerzas del orden estuvieron convencidas de que era el principal traficante isleño, y montaron diversos dispositivos que resultaron ineficaces, según dichos informes por “tratarse de un delincuente frío y calculador”. Eso me halaga sobremanera, pues sin hacer daño a nadie esquivé a la comparsa de provocadores, espías y corruptos reclutados por la cruzada prohibicionista, si bien cierto día –cuatro semanas después de escandalizar a algunos bienpensantes en el programa televisivo La Clave– cayó por nuestra aislada casa payesa un viejo amigo de Madrid acompañado por dos sujetos alarmantes, uno provisto de pistola y otro de jeringuillas hipodérmicas, portando a medias un maletín lleno hasta arriba de billetes, con intención de adquirir “al menos medio kilo de cocaína”. Unos diez minutos después apareció un ofertante del producto –qué casualidad, el gitano Constantino Romero, un socio de los mafiosos corso-marselleses que pugnaban desde hacía algún tiempo por hacerse con el monopolio de cualquier polvo–, y convinieron encontrarse al día siguiente en su restaurante La Barraca para intercambiar lo oportuno.

Mentiría si dijese que aquello me sonó surrealista, porque los corsos habían reventado nuestra casa poco antes –aprovechando que estábamos en la otra punta de la isla–, y no era la primera sugestión de colaborar en una compraventa. Lo novedoso fue que hubiese millones a la vista, un revólver del 38, un sujeto que se pinchaba compulsivamente y todo ello en mitad del monte, con la mujer y dos hijos atónitos ante el espectáculo. Venía de aplazar una partida en el campeonato local de ajedrez, sin poder evitar que la cabeza se me fuese de cuando en cuando hacia la posición, y me pareció el mal menor ir con esos miserables y el tonto de mi amigo a su cita del día siguiente. Por supuesto, empecé proponiendo renunciar a mi parte del negocio “ya que os habéis conocido”, pero qué casualidad otra vez, ambas partes coincidieron en que solo eso “aseguraba la buena fe y el buen fin”.

Cuando se fueron empecé a jurar en arameo, temiendo todo tipo de desenlaces gansteriles menos que me estuviesen toreando, y olvidé que en el programa televisivo –precisamente en uno de los descansos para publicidad– tuve ocasión de ironizar con el comisario jefe de estupefacientes, Mato Reboredo, a quien había conocido dirigiendo la brigada político-social: “Ahora no nos persigues por rojos sino por drogotas, Pepe”.

Luego sabría a ciencia cierta que bastó para poner en marcha una remesa de fondos reservados –cosa muy frecuente en aquellos tiempos de los GAL y Roldán–, y el gasto extra de trasladar a Ibiza un inspector de primera, Alfredo, y el arrepentido profesional Jose, coordinando las presiones sobre mi amigo con el primer contubernio entre corsos y agentes de la ley. “To be outside the law you must be honest”, dice una línea de Dylan, y los próximos años iban a decidir si la desobediencia civil podía ser cosa distinta de una arrogancia insensata. Con certeza, se me caería el pelo, pero era solo el primer round, y sigo con las peripecias en la próxima entrega.