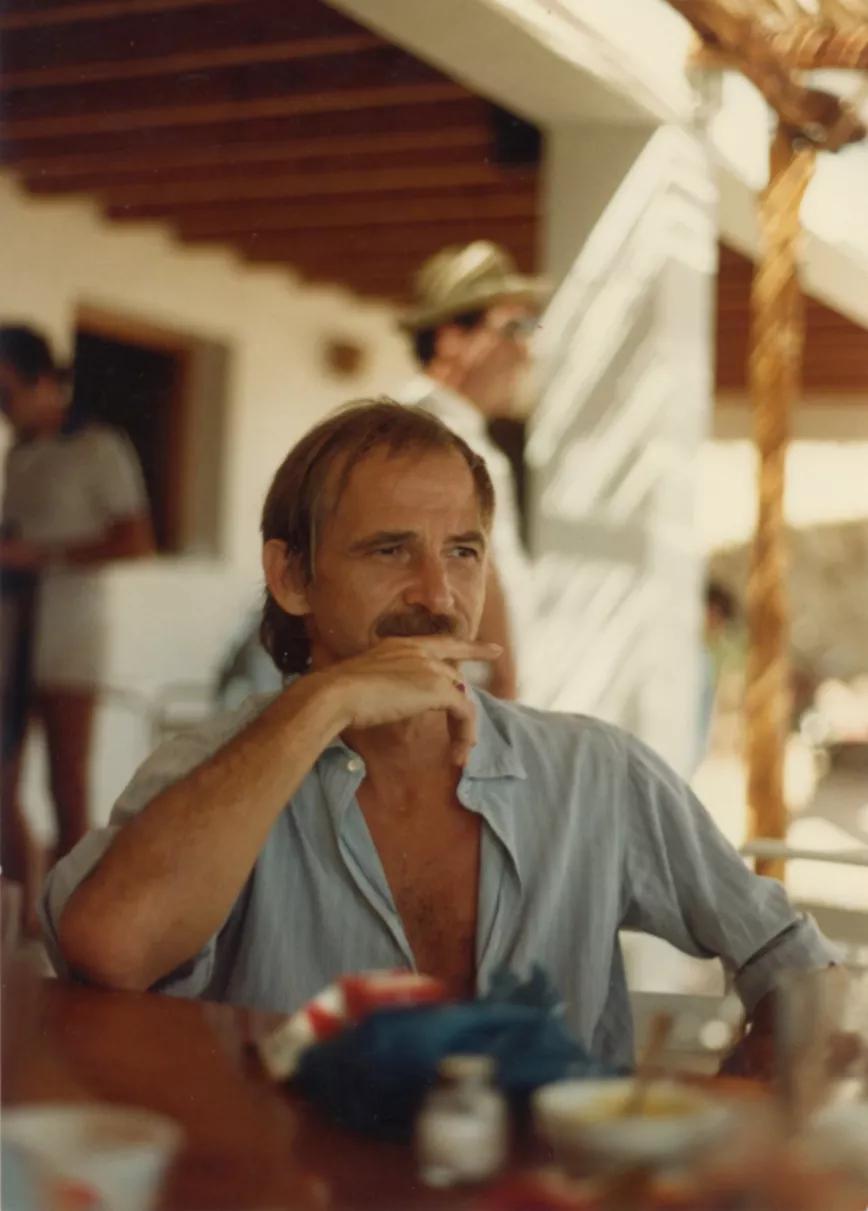

La primera vez que escuché hablar de Antonio Escohotado fue en Ibiza. Corría el verano de 1975 y, recién acabado el bachillerato, me regalé un viaje de fin de curso por mi cuenta a la Isla Mágica, que por entonces albergaba a buena parte del hippismo internacional y también atraía al tardohippismo que se había generado en España. Hacía poco que había comenzado mi flirteo con las drogas y andaba como loco por probar LSD fetén, harto de llenarme la boca de cartoncitos sin ninguna garantía. Alguien que conocí casualmente y llevaba un tiempo por allí me dijo que era Escohotado “el hombre”. Excuso decir que ni siquiera osé acercarme a él, pues entonces yo era poco más que un adolescente, prácticamente imberbe, y lo vi como alguien fuera de mi alcance, por no decir inasequible.

Si se hubiera apellidado Fernández o García, en vez de Escohotado, es posible que me hubiera olvidado del personaje. Pero pocos años después volví a tropezar con él –en realidad con su nombre– gracias a la lectura de un extenso artículo de Mariano Antolín Rato, titulado “Los psiquedélicos reconsiderados”, que se publicó en el número de la revista El Viejo Topo correspondiente a febrero de 1979. Las notas de aquel otro “viajero incorregible” desgranaban la historia, los mitos, los usos y los abusos de la problemática criatura de Hofmann a los veinte años de su difusión. Una información preciosa para mí, y por primera vez me sentí a salvo de la barbarie farmacológica imperante. A través de aquel artículo me enteré de que Antonio Escohotado ya había escrito un artículo temprano, y auténticamente pionero, sobre la experiencia psiquedélica… ¡nada menos que en la prestigiosa Revista de Occidente! De modo que me puse a recorrer bibliotecas y hemerotecas hasta que di con aquel artículo, titulado “Los alucinógenos y el mundo habitual”, que había sido publicado en abril de 1967, cuando el ácido lisérgico todavía era una sustancia completamente legal.[1] Vistos desde la perspectiva actual, aquellos dos artículos ya contenían los cimientos para la reflexión –más allá de sucesos policiales posteriores– y una sensata aproximación a las drogas capaces de expandir la consciencia.

Como no podía ser de otra forma, acabé conociendo personalmente a Antonio Escohotado. Lo recuerdo bien, fue a finales de 1990. Durante ese año me había leído del tirón su monumental Historia general de las drogas (1989) y acto seguido El libro de los venenos, que acababa de publicar en Mondadori, cuando todavía no formaba parte del Penguin Random House Grupo Editorial. De hecho, si conseguí su número de teléfono fue gracias a la amabilidad y a la confianza que logré despertar en alguien de la editorial. Eran otros tiempos. Dudo mucho que si alguien llamara ahora a Penguin Random House interesándose por el teléfono particular de alguno de sus autores o autoras se lo dieran con la alegría que me lo facilitaron a mí al decirles que era un historiador deseoso de someter a su consideración cierta información que obraba en mi poder.

En efecto, por entonces ya había conseguido reunir una buena colección de disposiciones legislativas, noticias, artículos de prensa –¡en la prensa local de Castellón de la Plana!– y referencias bibliográficas sobre drogas en España datadas en las primeras décadas del siglo xx. Ignoraba la importancia que podía tener aquel material documental, y no había persona más indicada para hacer una valoración del mismo que Antonio Escohotado.

Como no conocía sus hábitos horarios, me costó un poco localizarlo. Finalmente, cuando conseguí hablar directamente con él, no puso ningún reparo a que me desplazara hasta su domicilio, para que pudiera mostrarle y someter a su juicio los primeros frutos de mi investigación.

Aproveché el puente del Día de la Constitución y me presenté en su casa, en Hoyo de Manzanares, donde Antonio, su mujer de entonces, Mónica Balcázar, y sus hijos me dispensaron una calurosa acogida. Durante aquel intenso fin de semana prolongado tuvimos oportunidad de hablar largo y tendido sobre un montón de temas de nuestro común interés. Congeniamos de inmediato y, en cuanto tuve ocasión, le pregunté si en realidad el profesor Mario Villanuova, que mencionaba Timothy Leary en Confesiones de un adicto a la esperanza (1978), era él. Coincidían algunas cosas, como las fechas señaladas, la ciudad y el nombre que Leary atribuía a la mujer del profesor madrileño que supuestamente lo refugió en su casa durante su azaroso periplo a principios de los setenta, que se llamaba como la primera mujer de Escohotado: Cristina.[2] Tenía esa sospecha desde que había leído la autobiografía temprana del que fuera considerado como el Profeta del Ácido, pero, para mi decepción, me lo negó de plano: “No, desde luego no fui yo quien lo alojó en su fuga de Estados Unidos. ¡Nada me hubiera podido complacer más!”, sentenció mientras esbozaba una sonrisa cómplice.

Supongo que durante aquel primer fin de semana en su casa me esforcé todo lo que pude por parecer ante sus ojos no solo un lector rendido a su obra, sino como un consumado antiprohibicionista. Y Antonio, con su proverbial generosidad intelectual, toleró mis ínfulas y todavía las fomentó más si cabe mostrándome los primeros ejemplares de la revista High Times que tuve en mis manos y libros profusamente ilustrados como Hashish, de Suomi LaValle. Valoró positivamente mis hallazgos hemerográficos, pero también quiso probarme. Naturalmente, quiso saber si aquel treintañero de provincias enfundado en unos pantalones de cuero negro, que se había presentado en su casa como historiador, bibliotecario y asiduo de la ruta destroy, era un psiconauta pata negra o, por el contrario, era solo palabrería.

Fue así como tuve mi primera experiencia con ketamina, cuyos pormenores no voy a detallar, porque ya lo ha hecho Antonio en varias de sus publicaciones y hasta en las redes sociales.[3] Nunca antes había oído mencionar aquel fármaco y regresé a Castellón con la sensación de ser un privilegiado por haber tenido la oportunidad de compartir una nueva y poderosa sustancia psicoactiva con el Sumo Sacerdote.

Mi gozo cayó en un pozo cuando le comenté mi aventura a mi amigo Manolo Díaz, quien después de mostrar su escepticismo inicial, me vino a buscar un par de días después con un cómic de Gilbert Shelton en el que los fabulosos Freak Brothers, camino de México, se metían unas rayas de ketamina –creyendo que se trataba de cocaína– para demostrarme que no se trataba de ninguna droga nueva.

El viaje, sin embargo, no había sido en balde, pues además del calor humano recibido y de la intensa experiencia psiquedélica acumulada, me vine con un ejemplar prestado del libro Consumo de drogas en España, del psiquiatra Enrique González Duro, con el número de teléfono de Mariano Antolín Rato –¡cuánto debo a su amistad y experiencia!– anotado en mi agenda y con el aliento del propio Antonio para proseguir la tarea de investigación que había comenzado.

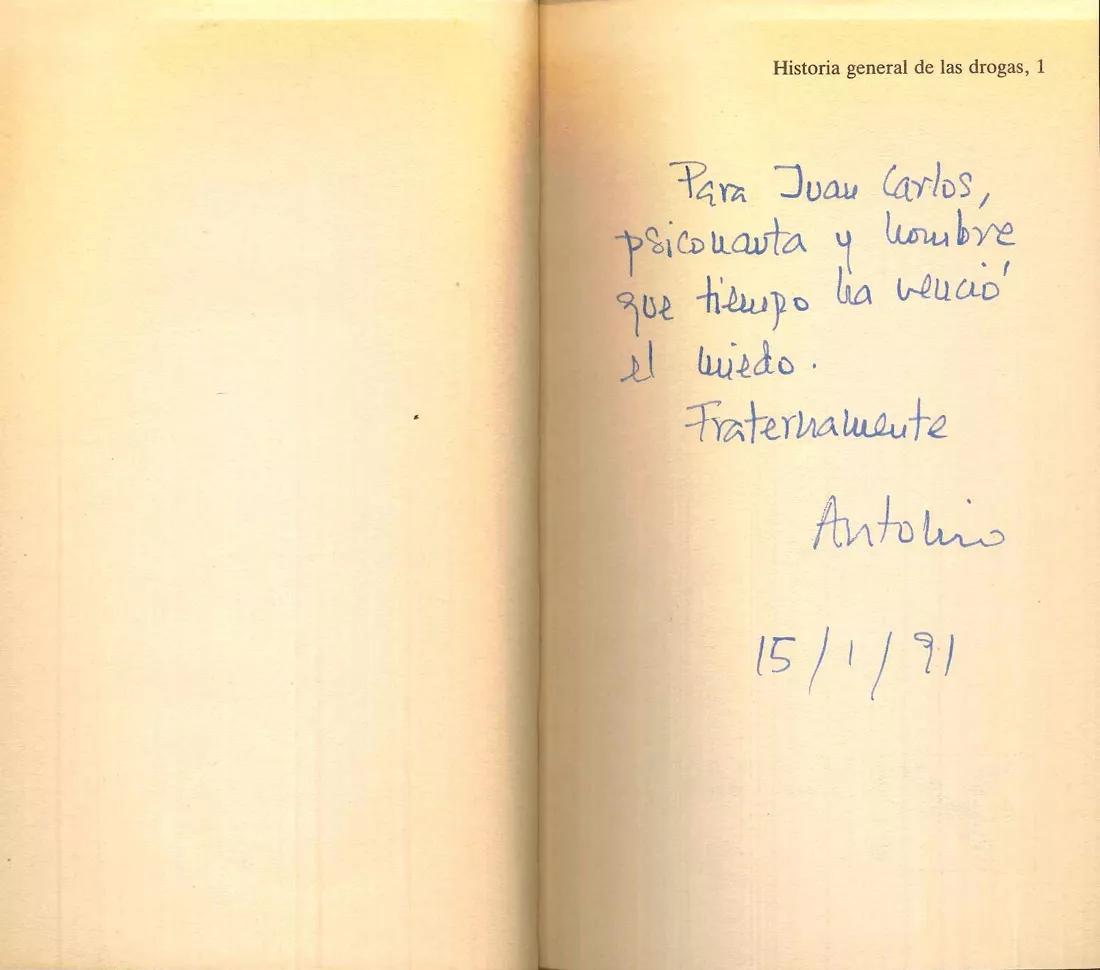

Nos volvimos a ver pocos días después, concretamente el 15 de enero de 1991, cuando estaba a punto de desatarse la denominada Operación Tormenta del Desierto. Tal era mi devoción por Antonio que me desplacé hasta Valencia, donde había de dar una conferencia o intervenir en un programa-debate de Canal 9, para poder disfrutar de su compañía y de su infinita sabiduría. Si recuerdo la fecha con tanta exactitud es porque el clima prebélico que se había extendido por todo el mundo había dejado vacías las calles, y en el garito del barrio del Carmen donde recalamos éramos prácticamente los únicos parroquianos, pero, sobre todo, porque me dedicó el primer volumen de Historia general de las drogas, que había llevado conmigo exprofeso para que me lo firmara: “Para Juan Carlos, psiconauta y hombre que tiempo ha venció el miedo. Fraternalmente, Antonio Escohotado”, dejó estampado. Si no recuerdo mal, aquella noche nos pusimos de MDA hasta las cejas, y con todo el derrame emocional que llevábamos encima, acabamos la velada en un bar subterráneo y semiclandestino de la avenida del Oeste, frecuentado por una clientela de lo más queer.

Durante los meses siguientes seguí viéndome con Escohotado, no solo en Hoyo de Manzanares, sino también en Sitges, donde la familia de su mujer poseía una casa de veraneo, y también en Valencia y Castellón, donde vino a dar conferencias. En cada encuentro le ponía al corriente de los resultados más llamativos de mis pesquisas. Hasta que un buen día me llamó por teléfono para preguntarme si había publicado algo de mi investigación. Ante mi negativa, me urgió a que lo hiciera, pues estaba preparando una edición corregida, revisada y ampliada de su Historia general de las drogas y quería dedicar un capítulo o subcapítulo al caso español apoyándose en fuentes solventes. ¡No me lo podía creer, el gran Antonio Escohotado pretendía citarme en la nueva edición de su monumental obra!

Con premura, y con las todavía escasas fuentes primarias que había conseguido acumular hasta el momento, elaboré un elenco de fechas que titulé “Sobre los orígenes del ‘problema de la droga’ en España”, que se publicó en el anuario del Ateneo de Castellón en octubre de 1991. Pocos meses después aparecía la anunciada edición corregida, revisada y ampliada de Historia general de las drogas, donde Escohotado citaba en varios pasajes e incluía en la bibliografía aquel modesto y primerizo trabajo de investigación. Pero no solo lo citó, sino que me animó y me convenció para que profundizara en mi investigación y le diera rango académico. Así que hice el pertinente traslado de matrícula de la Universidad de Valencia a la UNED, e inscribí un proyecto de tesis doctoral titulado Génesis y desarrollo del “problema de las drogas” en España, bajo su dirección, que después de ser evaluada por el preceptivo tribunal, se publicó con el título Drogas y cultura de masas. España, 1855-1995 (1996).

Mi vínculo con Antonio Escohotado había quedado sellado para siempre. Desde entonces nos fuimos viendo con asiduidad en cursos de verano, jornadas de profesionales, ferias cannábicas y otros eventos repartidos por todo el estado. Me vienen recuerdos de momentos compartidos en El Escorial, Denia, Ávila, Chiclana de la Frontera, Madrid, Jávea, Tudela…, aunque ninguno en su amada Ibiza, donde nunca llegamos a coincidir. Gracias a él conocí a personajes de la talla de Albert Hofmann, Alexander y Ann Shulgin, Thomas Szasz, Fernando Savater, Jonathan Ott, Olvido Gara “Alaska”, Carlos Moya, Miguel Ángel Velasco, Enrique Ocaña, Josep M. Fericgla, Oriol Romaní, Eduardo Bort, el ya citado Mariano Antolín Rato… ¡Qué puedo decir!

Curiosamente, la última vez que vi a Antonio también fue en otro puente del Día de la Constitución. Hablo del 2019, de un par de meses antes de que se desatara la pandemia de COVID. Antonio había insistido mucho durante los meses anteriores en que le debía una visita, que ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y quise aprovechar de nuevo el puente de primeros de diciembre para ir hasta su casa y disfrutar otra vez de su compañía, y en este caso de la de su mujer Beatriz y su hija común, Claudia. Hice el viaje con mi pareja, Noemí, y recuerdo que ya en el trayecto de ida le hice un comentario: “Tengo una corazonada, una especie de presentimiento: es como si Antonio quisiera despedirse de mí…, que nos viéramos por última vez”.

Poco tiempo después Antonio decidió trasladarse a Ibiza para pasar allí el tiempo que le quedaba de vida. Él era consciente de que no podía ser mucho, y así lo ha dejado entrever en más de una de las muchas entrevistas que le han realizado durante estos últimos meses. Era un enamorado del saber, del conocimiento…, del pensamiento. Y no desvelo ningún secreto si digo que con él perdemos a una de las “maquinarias pensantes” más potentes que ha dado la España de la segunda mitad del siglo xx y el primer tercio del xxi. Ahora mismo, consumado su fallecimiento, me siento invadido por una intensa sensación de orfandad y desolación, aunque me queda el consuelo de que vivió como le dio la real gana… ¡hasta el final!

Antonio siempre vivió fiel a su máxima de que “todo hombre tiene derecho a la búsqueda de su propia felicidad”, y su admirable coherencia farmacológica ha venido a demostrarnos que lo que muchos califican de dependencia en su caso no ha sido otra cosa distinta que un signo de independencia. La lección inicial en este sentido la recibí en aquel primer viaje de ketamina que compartimos, cuando en pleno subidón llegué a preguntarle: “¿Qué es sustancia?”. Y él me respondió: “¡Gratitud!”. Y ese habrá de ser el sentimiento que prevalecerá en mi corazón siempre que lo evoque a partir de este momento. D.E.P. Antonio Escohotado, amigo y maestro (no necesariamente en ese orden).

[1] “Los productos alucinógenos en general y con carácter especial los denominados L.S.D.-25, mescalina y psilocibina” fueron sometidos al “régimen de control de estupefacientes” en España en virtud de una Orden de 31 de julio de 1967, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 17 de agosto de dicho año.

[2] Años más tarde, en una obra titulada Flashbacks. Historia personal y cultural de una época. Una autobiografía (2003), el propio Leary explicaría estos hechos: en realidad, no estuvo refugiado en Madrid, en casa de un profesor llamado Mario Villanuova, sino en París, en casa de Pierre Bensoussan.

[3] Véase Una experiencia con ketamina.