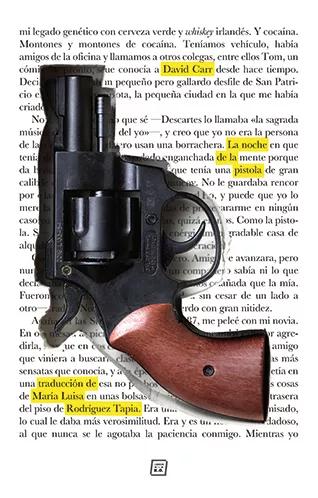

El periodista se investigó a sí mismo para enmendar sus recuerdos distorsionados y reconstruir su turbulento historial de toxicómano en La noche de la pistola.

En el 2003, James Frey, hasta entonces apenas un guionista de segunda, publicó En mil pedazos, sus memorias de drogadicto rehabilitado. Durante muchos meses el libro tuvo un recorrido comercial discreto, hasta que la promoción que hizo la diva televisiva Oprah Winfrey lo convirtió en el 2005 en el best seller de no ficción de la temporada en Estados Unidos. La web The Smoking Gun destaparía poco después el fraude: Frey, del que sus admiradores elogiaban la desnuda honestidad a la hora de relatar su arquetípica historia de caída de chico bien en el infierno de la drogadicción y redención posterior a base de fuerza de voluntad, había exagerado o directamente inventado buena parte de los episodios más llamativos del libro. El autor tuvo que admitirlo y la editorial se ofreció incluso a devolver el dinero a los lectores que se hubieran sentido engañados por lo que a partir de entonces se diría que era una novela.

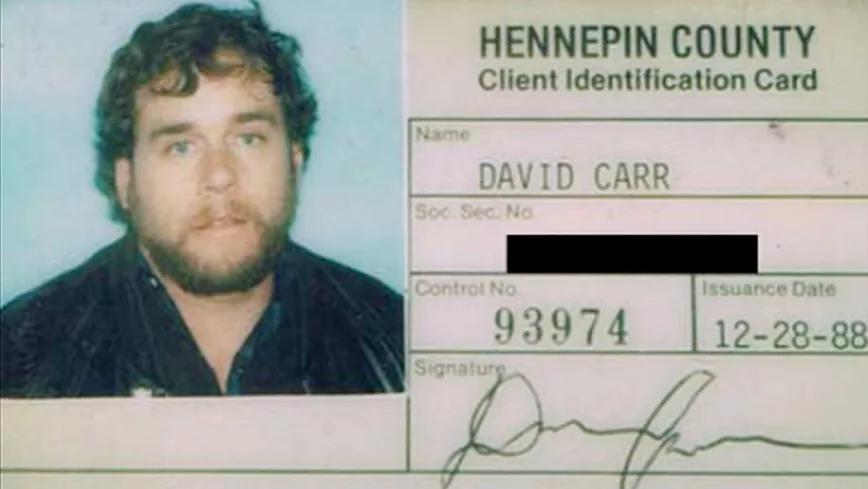

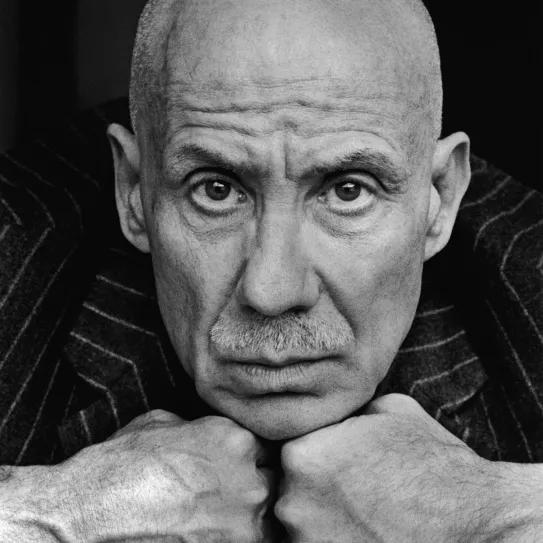

La polémica estaba aún caliente cuando David Carr, que se había ocupado de ella en su columna de The New York Times, se decidió a escribir sus memorias de drogadicto rehabilitado. Carr, convertido en sus últimos años en un respetadísimo analista de medios y en una leyenda del Times, falleció hace dos años, fulminado en plena redacción, a causa del cáncer que se había tratado dos décadas atrás y que había vuelto a afectarle. Carr había tenido una juventud convulsa en que había compaginado el ejercicio del periodismo con la ingestión masiva de todo tipo de drogas, especialmente “montañas de cocaína”. Una desbocada espiral que había empezado como una fiesta salvaje para derivar después en una larga, lenta caída hacia los infiernos de la adicción al alcohol y la coca. Los viajes de Carr duraron más de una década y no acabaron hasta que, tras tener a sus hijas mellizas, hizo su quinta (y definitiva) cura de desintoxicación. La quinta, aunque él creía recordar que era la cuarta.

A Carr llevaban tiempo insistiéndole en escribir sus memorias. Pero él no lo veía claro. “¿Para qué volver al infierno cuando has conseguido escabullirte por la puerta de servicio? Y, aparte de la mugre que inevitablemente se acumula al recorrer las alcantarillas de tu pasado, ¿qué valor tienen, para mí o para cualquiera, otras memorias de un drogadicto?”. Para el periodista, “en el fondo, las historias de rehabilitación siguen un camino muy trillado:

- Me tomé una cerveza con los amigos.

- Luego me pinché droga en el cuello.

- Me metí en líos.

- Me di cuenta de que iba por mal camino.

- Hallé a Jesús, o los doce pasos, o el yoga bhakti.

- Ahora, todo vuelve a ser nuevo”.

«Ser consumidor de cocaína es, por definición, formar parte de la economía de la coca (...). Para conseguir y consumir coca, en general, no hay más remedio que comprar y vender»

Pero, de nuevo, se activaría la misma espoleta que le hizo curarse: sus hijas. Cuando escribieron las historias personales que les pedían a la hora de solicitar plaza para la universidad, Carr descubrió que lo que contaban no cuadraba con sus recuerdos: “Tenían su versión, no coincidía del todo con mi tropo de humillación seguida de un triunfo arrollador”. Tras la espoleta, vendría la pistola. El periodista reencontró a un viejo amigo, Donald, y le contó la historia del día que, con treinta años, el director de la revista en la que trabajaba le dio un ultimátum: o se desintoxicaba, con el tratamiento pagado por la empresa, o a la calle. Al grito de “aún no he tocado fondo”, optó por la segunda opción y llamó a Donald para celebrarlo, pero acabaron peleándose, el colega lo dejó tirado y Carr se plantó después en su casa dispuesto a ajustar cuentas. Claro que tuvo que largarse porque su amigo, así lo recordaba, lo recibió blandiendo una pistola y llamó a la policía. Donald así lo recordaba también. Salvo lo de la pistola: “Nunca he tenido un arma. Quizá eras tú quien la tenía”.

Un reportaje exhaustivo

La constatación de Carr de que no podía fiarse de sus recuerdos, no solo porque su mente se hubiera pasado años enturbiada por todo tipo de sobreestimulaciones químicas, sino porque así es como juega con nosotros nuestra memoria, fue decisiva. “De pronto, la idea de escribir sobre la construcción de la propia imagen, sobre la elaboración de una historia que te permita vivir en el presente, me pareció una actividad intelectual digna de encomio”. Eso sí, si iba a escribir “otro libro de memorias de un alma descarriada y recuperada”, debía hacerlo con sus armas, las del periodismo. En las antípodas de Frey, en lugar de añadirle aún más capas de ficción al relato que nuestra memoria fabrica de nosotros mismos, Carr sometería sus propios recuerdos al proceso de contrastación que aplicaría a la hora de abordar cualquier reportaje. El resultado, La noche de la pistola, que ahora publica en España Libros del K.O., es eso: un exhaustivo reportaje autobiográfico, un intento de averiguar quién llevaba aquella noche la pistola.

«No hay nada comparable a la primera dosis [de crack] de tu vida, la primera dosis de la noche, la primera dosis de una nueva partida»

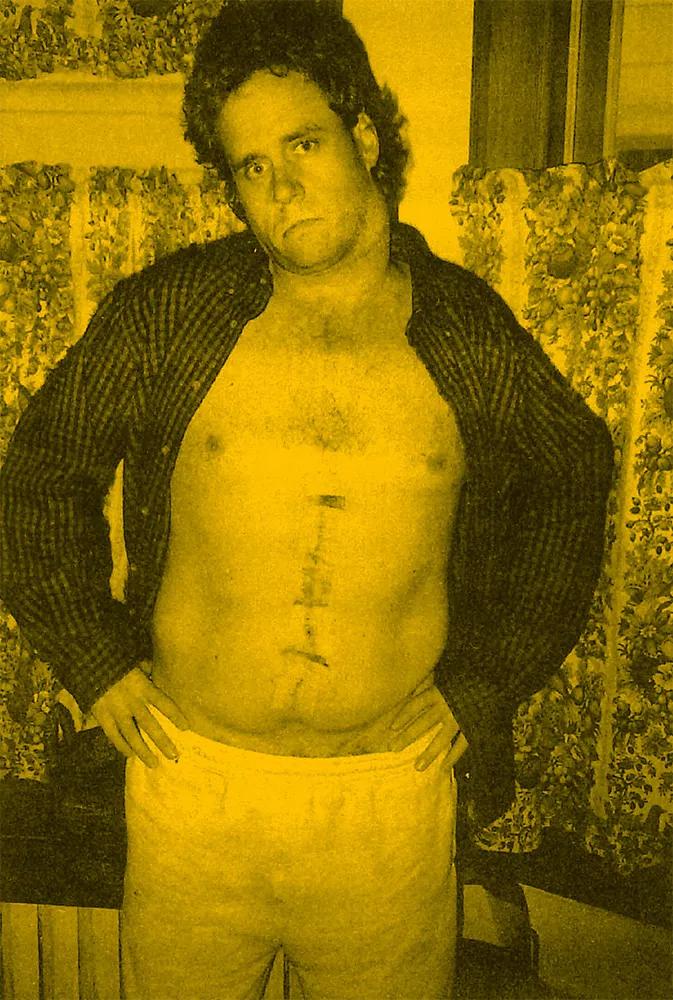

El escrutinio, que duró tres años, incluyó la revisión de centenares de documentos (expedientes médicos, atestados policiales, artículos publicados...) y sesenta entrevistas a “mujeres con las que había salido, amigos a los que había puesto en peligro, jefes a los que había engañado”. Carr sabe que unas memorias, incluso escritas sin la consciente voluntad falsificadora de Frey, acaban ofreciendo una imagen edulcorada del protagonista, y trata de evitarlo. “Si yo dijera que fui un matón gordo que pegaba a las mujeres y vendía cocaína defectuosa, ¿les gustaría mi historia? ¿Y si dijera, por el contrario, que soy un adicto rehabilitado, que obtuve la custodia de mis hijas gemelas, conseguí que saliéramos de la beneficencia y las crie yo solo, a pesar de tener un pequeño encuentro con el cáncer? Eso es otra cosa. Pues las dos cosas son ciertas”.

Yonqui y traficante

El celo de Carr también hace de lo que podríamos llamar sus memorias repletas de tachones un impagable –por matizado– testimonio sobre el mundo de las drogas. El libro está plagado de perlas sobre el consumo y la adicción, no solo a los psicoactivos. “La adicción a lo que sea –coca, alcohol, juego, sexo– cobra impulso cada vez que se detiene porque, cuando el afectado se para a ver el desastre en que se ha convertido su vida, no hay más que una cosa que le permite sentirse mejor: más de lo mismo”. Y combate tópicos: “Los adictos no son prototipos. Son personas que están entre nosotros. La chica discreta y recatada que hace el mantenimiento de los servidores y está enferma con frecuencia. El director comercial maniático, autoritario e insoportable. El humilde funcionario que lleva la oficina y se conoce los asuntos de todo el mundo. El jefe que da palmadas en la espalda y está siempre tan contento que necesita un par de chutes para celebrar. Los que se emborrachan. Los que se llenan de pastillas. Los que están colgados de la coca. Todos los sabores, todas las noches llenas de desesperación y añoranza, seguidas de mañanas humillantes y agitadas, con juramentos salvajes de que nunca volverá a ocurrir. Pero ocurrirá”.

Carr cuenta que para un yonqui las mañanas “consisten en despertarse en una habitación en la que todo le acusa”, y advierte que, “como pasatiempo, pincharse coca es de los peores. Con la heroína, por lo menos, la persona pasa horas dormitando. Con la coca por vía intravenosa, el toxicómano tiene que rellenar cada veinte minutos y encontrar una nueva vía. Es decir, mucho material, mucha sangre y mucho lío”. Así describe los efectos de fumar crac: “Al principio, despierta una capacidad de asombro infantil, el sentimiento de que ha llegado el circo y ha escogido tu cráneo para presentar su próximo espectáculo. No hay nada comparable a la primera dosis de tu vida, la primera dosis de la noche, la primera dosis de una nueva partida. La caza posterior, la interminable persecución de esa primera vez, plantea un enigma imposible de resolver”.

«La obsesión que habita en el adicto está siempre en el sótano, haciendo flexiones y esperando su oportunidad»

El periodista también traficó. Primero, en la universidad, se limitó a la hierba, pero después, ya por necesidad, pasó a mayores, porque “ser consumidor diario de cocaína es, por definición, formar parte de la economía de la coca”, cuenta. “Salvo que alguien sea rico por su casa o tenga la suerte de emparejarse con alguien que lo sea, para conseguir y consumir coca, en general, no hay más remedio que comprar y vender”. De manera que esa vocación costumbrista en aras de la veracidad como antídoto a los lugares comunes también la aplica a la descripción del negocio, al menos en los estratos que él conoció. Y recuerda que el mayor traficante con el que trató no era ningún gánster con la cara picada de viruela como los de las películas, sino una chica que “apenas superaba el metro y medio, era preciosa, tenía una cabellera teñida de rubio, la boca pequeña y cierta debilidad por los locos, si no en cuestión de negocios, sí en los asuntos del corazón”. El loco era él, porque Anna, que así se llamaba la rubia, sería la madre de sus hijos. Cuando se conocieron, ella “movía un kilo mensual, procedente de fuentes colombianas, a través de unos socios de confianza que, además, eran sus amigos”. Los dos se engancharían después a fumar pasta base, y él, además de un mentiroso compulsivo, se convertiría en un maltratador. Él salió de ese agujero y recuperó las riendas de su vida. Ella ya no volvería a levantar cabeza.

Una madre normal

Carr es igual de puntilloso a la hora de abordar el relato de la rehabilitación. “Los centros de desintoxicación son acuarios humanos, unos sitios en los que unos seres hasta arriba de Librium cabecean aquí y allá, observados por el personal a través de un grueso panel de cristal, por si alguno enloquece o empieza a dar sacudidas”, describe. Hasta cuatro veces recayó el periodista tras sendos tratamientos, aunque él creía recordar que eran tres. El quinto lo afrontó a los pocos meses de haber sido padre, tras una noche en que dejó solas a las crías durante horas en el coche mientras se ponía de coca.

Carr decidió “no volver a ser ese hombre”, y tras su recuperación se hizo cargo en solitario de las niñas. “A pesar de la testosterona que he exhibido toda mi vida, mi salvación vino de comportarme como una madre normal. Siempre te dicen que tienes que curarte por tu bien, pero lo único que me permitió dejar de hacer el imbécil fue recordar que otras personas dependían de mí”, relata.

Claro que la fuerza de voluntad es poderosa pero frágil, como la memoria, y “la obsesión que habita en el adicto está siempre en el sótano, haciendo flexiones y esperando su oportunidad”. Además, esto no es un relato de ficción, como el de Frey. De manera que, más de una década después de su recuperación, aún afrontaría el periodista una última recaída, esta en el alcohol. Contada como un reportaje y no como una novela perpetrada por nuestra mente mentirosa, la vida no se acomoda nunca a un relato lineal, sino más bien a una trama fragmentaria, irregular y dentada como una sierra.