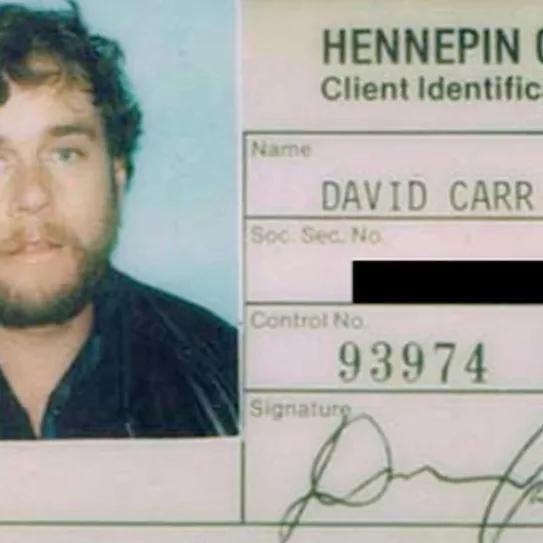

James Ellroy probó su primer porro con nueve años. Se mareó “como en un éxtasis embobado”, se atiborró a galletas y se durmió. “Desperté convencido de que pronto me convertiría en un adicto a la heroína”, cuenta el escritor, que, en consecuencia, tardaría en repetir la experiencia. Era un miedo infantil, pero no dejaba de tener su fundamento. Ellroy, de padres separados, vivía con una madre alcohólica, y tal vez ya atisbaba el temperamento obsesivo que le caracterizaría toda la vida. Y obsesión y adicción, ya se sabe, son amigas y vecinas, con derecho a roce. Al cabo, no a la heroína, pero sí acabaría enganchado. Al alcohol y al Benzedrex, un descongestionador nasal con base de anfetamina que podía comprar o robar en farmacias. Pero eso sería años después, una vez ya tocado por lo que él llama “la maldición”: el asesinato, nunca resuelto, de su madre.

Al pedazo de carne muerta, violada y estrangulada que había sido Jean Ellroy, o Geneva Hilliker, nombre de soltera, la encontraron unos niños en una cuneta a las afueras de Los Ángeles el 22 de junio de 1958. Su hijo vivía con ella en El Monte, un suburbio de baja estofa, pero estaba fuera, pasando el fin de semana con su padre. El pequeño James, diez años y que entonces respondía por el nombre de Lee Earle, odiaba a su madre y, pocos meses antes, había deseado que se muriera. La mezcla de sensaciones que le quedó tras su brutal asesinato, un cóctel de ira, impotencia, sentimiento de culpa e incertidumbre por un presente precario y un futuro inexistente, cristalizó en una adolescencia tormentosa. Con ese crimen, obsesión primera y desencadenante de las demás, es con lo que empezó todo.

Ellroy se enganchó primero a las revistas de cotilleos y sucesos, que también devoraba su padre, y a las novelas policíacas. Las primeras, las de los Hardy Boys y Ken Holt, series para adolescentes. Después vendría Mickey Spillane, el ultraderechista creador de Mike Hammer, y luego todo lo demás. Una adicción inofensiva, para empezar, que derivó en una “inclinación monomaníaca” por los crímenes. Y en la fijación con el que tal vez fuera el más popular de la posguerra en Estados Unidos: el de Elizabeth Short, una aspirante a actriz que, el invierno de 1947, y también en Los Ángeles, había aparecido desfigurada, con quemaduras de cigarros en sus pechos y cortada en dos por la cintura. La Dalia Negra, la bautizó la prensa. Y por ese nombre la conoció primero Ellroy, que la descubrió en La placa, el libro recopilatorio de casos reales de Jack Webb, creador y protagonista de Dragnet (“Redada”), la serie policiaca más popular de la época. “Se convirtió en mi obsesión. Y en mi sustituta simbiótica de Geneva Hilliker Ellroy”, dice de la Dalia en Mis rincones oscuros, el libro que escribiría casi cuatro décadas después para ajustar cuentas con su pasado, y que ahora ha reeditado en castellano Random House.

Ellroy fue un adolescente conflictivo con un mundo interior “regido por fantasías compulsivas” y que, de cara al exterior, reclamaba atención a base de excesos, del numerito histriónico a la soflama antisemita, ultraderechista y filonazi. “Mi actitud exhibicionista era puramente autodestructiva”, escribe de aquella versión de sí mismo. La muerte de su padre acentuó su zozobra. Empezó a beber sin freno y a emborrachar sus fantasías criminales y sexuales. “El alcohol me proporcionaba una verosimilitud prístina. Los detalles chisporroteaban en la sartén de mi cerebro con colores nuevos y vívidos. Los giros narrativos surgían de manera inesperada”.

Ellroy volvió a la marihuana (“Añadía un punto surreal a mis fantasías y hacía que la comida fuese un verdadero placer sensual”, dice) y amplió el espectro: “El Seconal y el Nembutal no me gustaban. Me dejaban atontado y casi catatónico. El LSD estaba bien, pero el supuesto mensaje trascendental me dejaba frío”. Prueba y error, porque en cada sustancia encontraba algo diferente: “La priva y los tranquilizantes alimentaron mis fantasías de gran escritor”, cuenta en A la caza de la mujer, su segundo volumen autobiográfico. “La Dexedrina y el Dexamyl multiplicaron por seis mi capacidad de fantasear”, añade en Mis rincones oscuros. Las anfetaminas, además, le dieron sexo. Otra de las adicciones del Ellroy adolescente que solo conseguía mujeres en su cabeza y, puesto hasta los ojos, cuenta que se masturbaba “hasta sangrar”.

Tal vez por ello acabó prefiriendo los algodoncitos de los inhaladores Benzedrex, que podía comprar por sesenta y nueve centavos la unidad o robarlos, y se hizo adicto a ellos. Ellroy robaba fármacos, alcohol, libros, revistas porno, comida y ropa, incluidas bragas de chicas en cuyas casas se colaba. Del Benzedrex cuenta: “Se subía al cerebro y te agarraba por los huevos. Era tan bueno como cualquier estimulante de los que vendían en las farmacias. [...] Me pasé toda la noche cascándomela”, recuerda Ellroy de su primera vez con uno de esos algodones empapados en propilhexedrina. [...] El cuelgue me duró ocho horas seguidas y me dejó machado y esquizofrénico. El vino barato me quitó el malestar y me puso nuevamente eufórico”. Eso fue en 1968. Después vendrían: “Siete años de inhaladores y psicosis”. Y dos neumonías, y un absceso pulmonar, y el delirium tremens.

Cuando se desenganchó, volvió a la hierba. “Era la droga manejable y controlable de los años setenta”. Consumió durante año y medio, pero luego también la dejó. Comparada con sus subidones desbocados, le sabía a poco. “Era muuuuuuy buena... Pero no genial. Era como intentar llegar a la luna en un Volkswagen”. La marihuana, cuenta, le llenaba “físicamente”, pero, colocado a tiempo completo, “parecía un loco consumido por un monólogo interior”.

A los treinta años, Ellroy renunció a todo tipo de drogas y vehiculó su naturaleza obsesiva hacia la literatura. A una escritura torrencial, compulsiva, a base de frases cortas y rítmicas, toneladas de personajes y tramas alambicas y laberínticas como las que se le ocurrían en sus ensoñaciones alucinadas y adolescentes: “Me consumía una emergencia hiperfebril de contar historias”. Su fijación por el asesinato de Betty Short cuajó en un libro, La Dalia Negra, que le colocaría en el panteón de la novela negra, y con el que arrancaría su Cuarteto de Los Ángeles, que completan El gran desierto, L.A. Confidencial y Jazz blanco. Convertido ya en escritor reverenciado, a mediados de los noventa retomó la investigación sobre la muerte no resuelta de Jean Hilliker. No encontró al asesino, ni contaba con ello, pero en el proceso, que culminaría en Mis rincones oscuros y que también precisaba, como cualquier pesquisa en profundidad, de una buena dosis de obsesión, sí redescubrió a su madre y, de algún modo, hizo las paces con ella.

Comparada con sus subidones desbocados, la hierba le sabía a poco: "Era muuuuuuy buena... pero no genial. Era como intentar llegar a la luna en un Volkswagen"

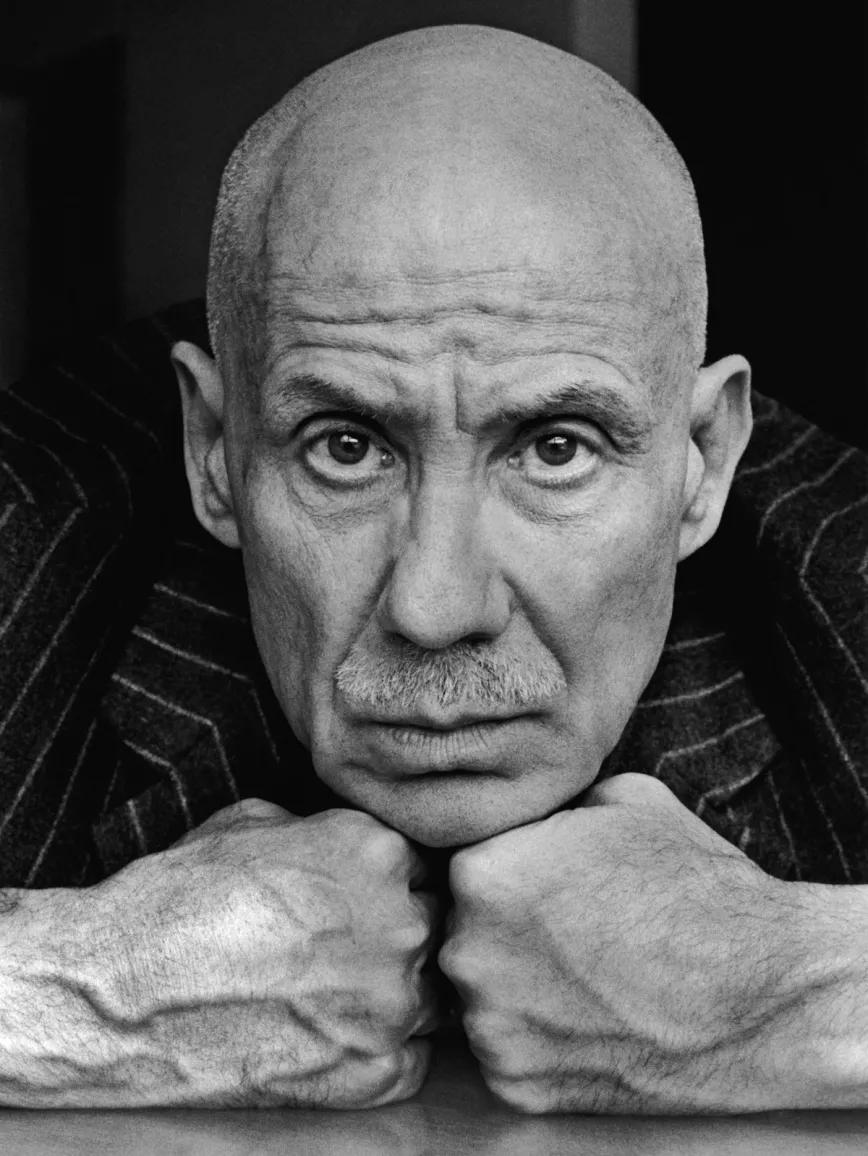

Hoy, Ellroy, a punto de cumplir setenta años, dice haber encontrado a Dios y no querer saber nada de drogas. Su literatura, eso sí, conserva esa naturaleza obsesiva, y él, encantado de conocerse, ego hinchado como un hígado de pato, se muestra adicto sobre todo a sí mismo. O al menos a ese personaje hiperbólico y burlón que, como aquel adolescente que reclamaba atención, ha fabricado como versión pública de James Ellroy, la que dejó ver en la última edición de BCNegra, la gran cita anual de Barcelona con la novela policial, que le otorgó el premio Pepe Carvalho.

Ellroy se jactó de no conocer a Carvalho, se negó a hablar de nada que tenga que ver con la actualidad y se dedicó a burlarse, entre bromas y veras, del nobel Kazuo Ishiguro, a elogiarse a sí mismo y a promocionarse de manera descarada. Dice que escribe a mano, que no tiene ordenador ni teléfono móvil y que el presente le importa “una mierda”. Él, que se proclama el gran cronista de la historia policial y criminal de Los Ángeles y, por extensión, de Estados Unidos, tendría un filón en el desmenuzamiento de la situación generada con el big bang que ha sido la legalización de la marihuana en California. Pero prefiere permanecer cómodamente instalado en el período que va de la posguerra al Watergate. El último de sus libros, Perfidia, con el que inicia un nuevo Cuarteto de Los Ángeles situado cronológicamente antes del primero, arranca en 1941. Y las experiencias que él tuvo en los cincuenta y los sesenta propone ahora que sus fans se limiten a catarlas de forma tan segura como él aborda su compromiso con la realidad: exclusivamente en sus ficciones, construidas de forma obsesiva y con vocación de ser leídas también así por su legión de lectores, enganchados a Ellroy y a la novela negra, esa droga blanda en la que uno puede olisquear el mal y el vicio sin sucumbir a ellos, y que fue la primera a la que él se enganchó. “En mis libros, nunca se harán adictos al opio, al crac o al hachís, ni su hígado sufrirá por el alcohol”, insistía en Barcelona. “Cómprenlos en tapa dura”.