El joven Prometeo

Las Obras completas de Ramón Gómez de la Serna abarcan veinte volúmenes y miles de páginas, que le convierten en uno de los puntales de la lengua española. Ramón, que pasará a la historia de la literatura como el autor de las Greguerías, fue un renovador del lenguaje. Supo fusionar fondo y forma en un estilo personal y reconocible.

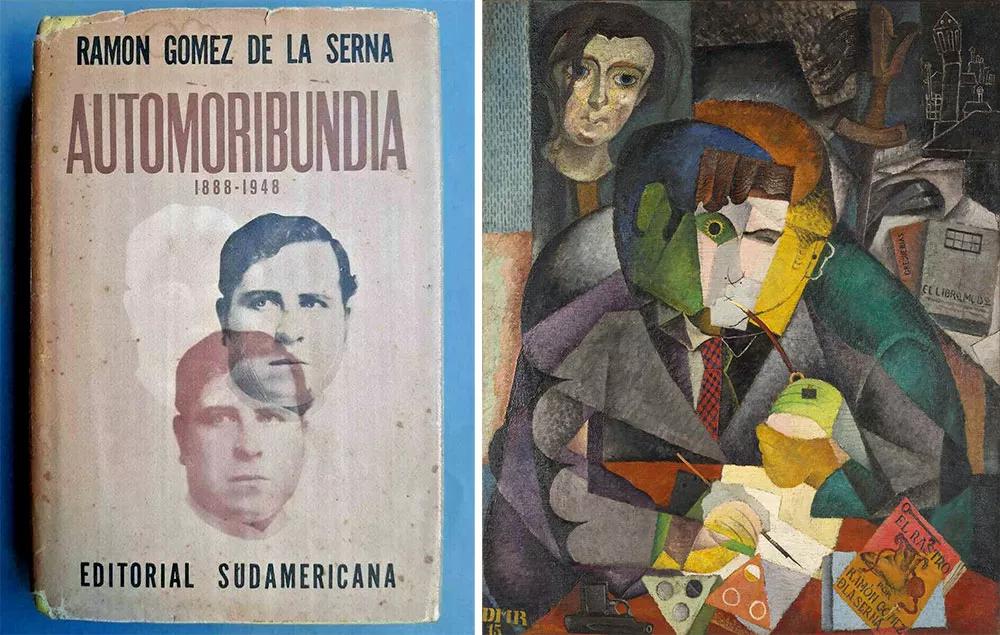

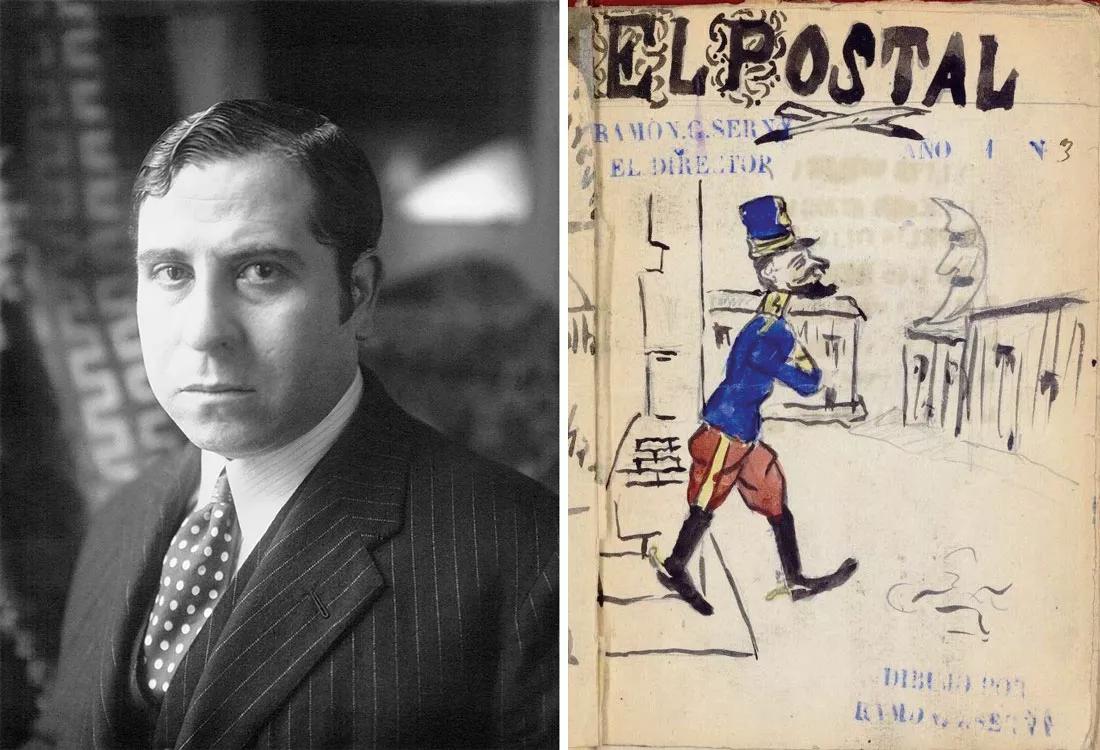

Ramón, descendiente de la poetisa Carolina Coronado, sintió la genialidad desde joven. Nace en el Madrid de 1888, hijo de una familia pudiente. Su padre sufragó la revista Prometeo, donde va a publicar sus primeros artículos literarios y tejerá sus primeros contactos. El título de la revista, ya significativo, se ve corroborado con la publicación de El libro mudo (1911), donde perfila su original forma de entender la escritura, que descoloca a la crítica.

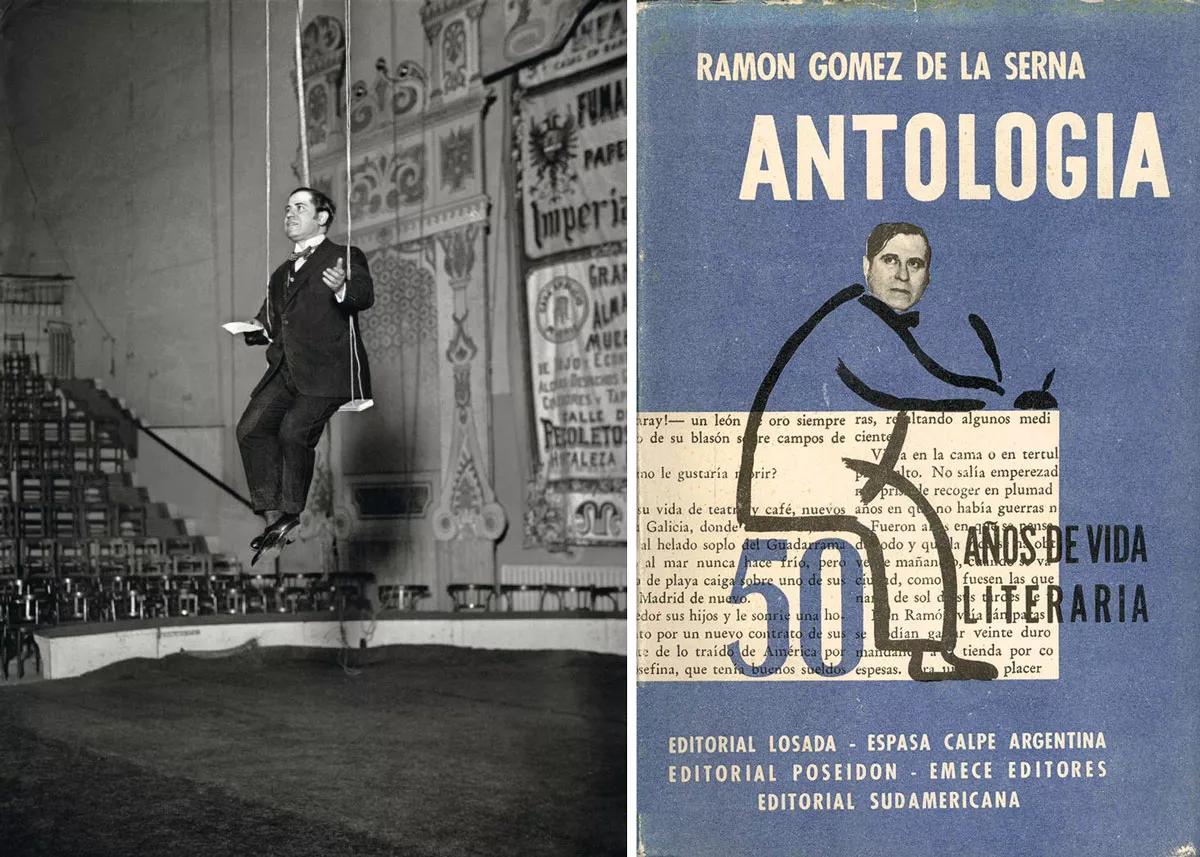

En 1914 funda, en la antigua botillería de Pombo, una tertulia sabatina donde da rienda suelta a su universo. La guerra civil terminó con aquella reunión (inmortalizada para siempre en el cuadro de Solana), por la que pasó lo más granado del panorama artístico del momento: Picasso, Borges, Huidobro, Valle-Inclán, Diego Rivera, Juan Ramón Jiménez, Ortega, Azorín, Josep Pla, Alberti y hasta un jovencito llamado Francisco Franco.

El ambiente que allí se producía lo detalla el escritor en Automoribundia (1948), sus imprescindibles memorias: “El café es la única sala de visitas en que se puede aguantar la visita, porque se la puede increpar y moralizar […] Era la noche de mis excesos. Yo, que no bebía ni una copa en las comidas, me tomaba una botella de añejo Valdepeñas, y como había tenido contenida la palabra durante seis días gritaba como un monstruo”. Al repasar sus textos comprobamos que Ramón tampoco hizo ascos al ajenjo, jerez, champagne, alcohol guindado, vinos (blanco, tinto y de Madeira), ron (el famoso Negrita presente en el cuadro de Solana), coñac, whisky, manzanilla, pipermín, licores varios y hasta tuvo un cocktail con su nombre, inventado por el poeta Paul Reboux, a base de bebidas blancas. Sin embargo, pese a que lo utilizó para dar alguna conferencia, renegaba del vermut por considerarla “absurda bebida inventada por el progreso”. El estimulante alcohólico acompañará a su costumbre de escribir de noche.

Bohemio trasnochador

“El autor de las greguerías habla del opio como droga de ‘alcaloides misteriosos’ y ‘sombras de humo de un veneno casi religioso”

Ramón, que mantenía una relación con la escritora y periodista Carmen de Burgos (Colombine) (veinte años mayor que él), redactó en una semana la obra Los medios seres (1929) con un empujón etílico: “Me puse a la obra, adquirí tres botellas de Jerez, solera del 70, y a las tres de la mañana tenía a los tres auditores en mi torreón de Velázquez”. Fue aquella una etapa de zozobra personal, pues poco después del estreno Ramón se fugaría a París con la hija cocainómana de Colombine, a la que sacaba veinte años. La propia escritora lo cuenta en sus memorias: “En una de sus comedias actuaba mi hija María, en el estreno me esperaba una amarga sorpresa, durante una de mis ausencias, ella y Ramón se habían hecho amantes. Aunque, después de un tiempo, mi hija, perdida en la cocaína y las crisis nerviosas, había vuelto a casa, y Ramón volvió a París, las cosas no volvieron a ser como antes”.

En la capital francesa hacía su “vida leal de trasnochador”, no en vano el escritor siempre defendió el mundo de la bohemia. En Automoribundia confiesa: “No me explico la denigración de la bohemia. Se puede no compartirla y tener una vida ordenada de otro modo –con su pan se lo coma–, pero hay que comprender esa gesta heroica del bohemio de insólito talento, que así prepara sus entrañas para aclarar el sentido del mundo. No hay que tener tanto miedo a la bohemia y a la noche. Yo siempre la he practicado, y después de medio siglo de convivir con ella no siento ningún retortijón de conciencia, pues sigo creyendo que en ese clima depurativo y de hondos reflejos hay una pureza de pensamiento, un despojarse de vanidades y una posibilidad para el oído revelador que pueden mantener el alma en estado de recepción sin amaneramiento y sin concesiones convencionales”.

Ajedrez medicamentoso

Ramón fue un hombre religioso, que abandonó sus tendencias anarquistas de juventud para volver a la España franquista en 1949 a cobrar una conferencia, quizá impelido por sus estrecheces económicas de madurez. Existen, además, numerosos testimonios del carácter infantil, cruel y celoso de Ramón, al que Cansinos Assens calificó de Otelo. Su biógrafo, Rafael Flórez, pone en su boca “que un día fue a verle [Carmen de Burgos] al café Colonial, de la Puerta del Sol, y llorosa más bien de desamor que de otra cosa le dijo: ‘Ramón me ha pegado”.

También fue Ramón un gran aficionado a la farmacopea y los logros que la incipiente industria del medicamento traía a la modernidad. No en vano celebró en Pombo un “banquete farmacoterápico” donde los platos fueron sustituidos por sopas de “Sedobrol”, peptonas, fitinas y recresales. Los vinos cambiados por “viales” y los postres por “pastillas de goma”.

“Para mí todo es bueno en la farmacia”, afirmaba quien ya desde pequeño gustaba en visitar la Botica Militar cercana a su domicilio. El escritor sentencia: “Y conste que no hablo como enfermo, sino como sano, pues yo me curo en salud”. No obstante, en una de sus greguerías, afirma: “Ningún veneno se debe guardar para otra vez”.

Un somero repaso a su obra confirma que Ramón consumió Biltron, Nicotil, Glicerofosfato, Piperazine, quinina, bromoquinina, éter, calomelanos, urotropina, sulfanilamida, penicilina, barbitúricos, efedrina, esparteína, piperacina, coramina, hepatina, Aspirina, pastillas de clorato, sulfoterapias e inyecciones de agua con azúcar, de manera entusiasta.

En las páginas finales de su Automoribundia, Ramón parece citar a Paracelso cuando reflexiona: “Tan peligroso es intoxicarse más de la cuenta como creer que se puede vivir en estado de perfecta desintoxicación”. Su particular “coleccionismo de fármacos” sirvió para afianzar su amistad con Ortega y Gasset. Ambos se obsequiaban mutuamente “con algún nuevo fármaco” y comentaban los logros de la nueva terapéutica. Pero Ramón fue más allá y afirmó: “Yo tengo a gala y a orgullo haber sido el experimentador primero de algunas medicinas, y me creo un pequeño mártir de la ciencia experimental […]. Cada vez creo más en las medicinas y voy seleccionándolas con mucho ojo. Numerosos frascos hay en mi mesa de cristal –y eso que no están más que los de turno–, y con ellos juego al ajedrez medicamentoso”. En su despacho, Ramón guardaba dos frascos de farmacia. Uno de ellos estaba rotulado con la palabra ideas y el otro con la palabra opio.

Opio y cocaína

El historiador Juan Carlos Usó, en su imprescindible Drogas y cultura de masas (1996), se hace eco de un artículo de Mariano Antolín Rato que vinculaba a Edgar Neville, Conchita Montes y Jardiel Poncela, “así como a Ramón Gómez de la Serna, con el consumo de cocaína”. Usó apostilla de “proverbial” las inclinaciones de Ramón “al consumo de ‘boliviana”, y señala la toma de opiáceos en diferentes obras de Gómez de la Serna como: La Nardo, El chalet de las rosas, El caballero del hongo gris y El hombre perdido, a las que cabe añadir las “falsas novelas” María Yarsilovna y Los dos marineros. En carta a Guillermo de Torre, le escribe: “Por este correo le remito dedicado La Nardo, que le dará impresión de nuestro ambiente, que le recordará noches juntos, desgarradoras, de Madrid”. Esta confesión sitúa a Ramón en el “ambiente” de la novela junto a Guillermo de Torre. La obra publicada por primera vez en 1930 tiene como protagonista a la morfinómana Aurelia, de mismo nombre y tendencias que el personaje de El chalet de las rosas, publicada en 1923, lo que permite situar sus “experiencias” al comienzo de los felices años veinte.

Por otra parte, una de las primeras ediciones de la novela Opio: diario de una desintoxicación (1931), de Jean Cocteau, cuenta con un prólogo de Ramón en el que detalla sus días en París junto a la opiómana condesa de Noailles, quien subvencionó las primeras películas del francés y un joven Buñuel (véase Cáñamo, n.º 266). En el proemio, el autor de las greguerías habla del opio como droga de “alcaloides misteriosos” y “sombras de humo de un veneno casi religioso”.

En su novela El chalet de las rosas (que protagoniza un asesino en serie de mujeres), Ramón pone en boca del narrador: “Podía con él el placer de la bellísima secuestrada. Era como el que toma cocaína, pues era muy fuerte aquel placer que resultaba incompartido fuera de toda libertad”. El autor demuestra no ser un profano en la materia. En El caballero del hongo gris (1928) se trafica con cocaína y se adultera con “mucho bicarbonato de sodio, que tiene el color blanco de la coco”, cita que recoge Antonio Escohotado en Historia general de las drogas (1989) como paradigma del corte en la época. En la novela se describe el ambiente prostibulario de los cabarets de la capital portuguesa “porque en ningún sitio se toma champaña como en Lisboa”. En esta novela, el escritor se muestra conocedor de “las grajeas de color contra el dolor de ansiedad”, la morfina, el Veronal y el hampa de la ciudad: “Todo el ambiente dulce y moderado de Lisboa era llevado al paroxismo en los clubs y cabarets. La dulce noche, un poco campesina y con purezas de mar, de Lisboa, era traicionada allí dentro, pues junto a un gran romanticismo se mezclaba una gran prostitución”. Quizá, frecuentar esta atmósfera, motivara su posterior y efímero traslado a la capital lusa.

Fetichismo y escritura

En Senos (1917), la novela arranca con un vendedor sentado en el quicio de la puerta que “fumaba su nargilé como si fumase los senos más soñadores de su colección”. Ramón compró multitud de objetos en cada uno de sus viajes a París y en sus “bajadas al Rastro”. Llegó a compartir despacho con una muñeca de cera, musa inspiradora de Senos. Escribía rodeado de imágenes que brotaban de los muros de su despacho. Por eso decía que las ideas no caen del cielo sino que salen de las paredes. Escribía por la noche, cuando la vida se para y las metáforas se detienen. Ramón podía cogerlas con las manos, mirarlas de cerca sin las cotidianías de la gente. De madrugada es cuando encontraba los silencios al tiempo. Ramón escribía en el momento donde ocurre lo invisible.

Uno de sus biógrafos, el catedrático Luis Sánchez Granjel, escribió que Ramón rehuía la convivencia: “En modesta Torre de Marfil he vivido siempre y he vuelto a rehacerla muchas veces”, se sinceró él. No permitió que los azares de la vida se impusieran a su perspectiva de la vida. Mudanzas y exilio iban a parar a la escritura de madrugada. De esta manera pudo escribir El alba (1923) y Cartas a las golondrinas (1949): “Ramón tenía la costumbre inveterada de trabajar de noche y dormir de día. Para no ser importuno, a eso de las ocho de la mañana, desconectaba el teléfono y ya no lo conectaba hasta las seis de la tarde”. En el membrete del papel utilizado en sus cartas, junto al número de teléfono, ponía entre paréntesis “después de las tres de la tarde”. A Ramón no le gustaba dormir, decía que solo era bueno “para no ver a los demás”.

Estos hábitos le convirtieron en una isla: “Cada vez estoy más solo y me voy quedando sin mí mismo”. En 1944, Flórez cuenta que Ramón va a sufrir “una sintomatología de pérdida de la memoria y trastornos del sueño” que requieren “una acción a nivel cerebral”.

‘Se presentó el hígado’

Sus costumbres le debilitaron, pero también de ello supo hacer literatura. Resultado de sus dolencias escribió el genial relato Se presentó el hígado (1937), donde Ramón confiesa a través de sus personajes que toma cápsulas de éter cuando le daba un síncope: “Pues yo tengo otra cosa mejor... Coramina... Doce gotas hacen el efecto de una inyección de aceite alcanforado... Revives en el acto”. A su acuciada salud no ayudaban sus hábitos de alcohol y humo, lo que su amiga Norah Lange definió como “fidelidad sin moratoria hacia el cognac y la pipa”.

La pipa está presente en casi todos sus retratos, autorretratos y también en sus obras. En El hombre perdido (1946) confiesa: “Si no fumo me conceden el no cáncer, como me conceden la no infelicidad si no amo y la no ruina si no gasto. ¡Pero si el fumar es la única cosa que consuela del seguir viviendo!”. Para el ramonista Eduardo Alaminos, este rasgo le lleva a ser conocido como “¡El de la Pipa!” también entre las meretrices que frecuentaba.

Mediada la década de los cincuenta, en carta a su primo Gaspar Gómez de la Serna, confiesa que su salud está en “un estado de enfermedad que oculto y en el que está latente el azúcar, que, por lo visto, he heredado, y una arterioesclerosis con hipertensión natural que combato con la más sobria y rigurosa dieta, sin excepciones”, lo que le hizo abandonar su inseparable pipa. Anemia, dificultades respiratorias y una inquietante mancha entre el píloro y el duodeno agravan la situación. Al poco, entra en coma diabético, del que saldrá con la salud muy mermada.

En carta a Tomás Borrás, escribe: “Solo vivo el día presente. Las horas de las comidas, de las medicinas, de las inyecciones”. Saldrá del hospital para morir en su casa el 12 de enero de 1963. El alcalde de Madrid toma la decisión de procurarle los mismos honores que se concedieron a Benito Pérez Galdós tras su fallecimiento y se le concede la Medalla de Oro de la Villa a título póstumo. Fue enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, junto a Larra y Espronceda.