1. INDICACIONES

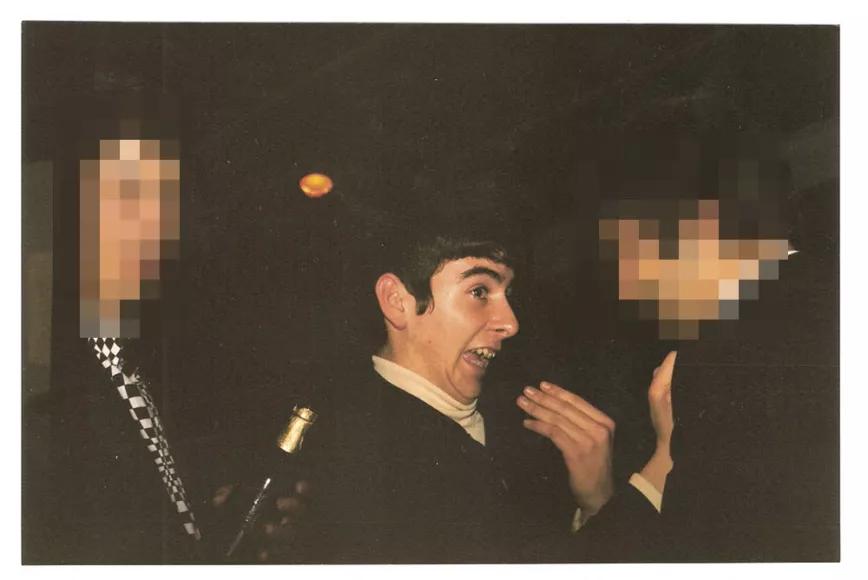

–“Estados depresivos, astenia matutina, surmenage, intoxicación por barbitúricos, curas de deshabituación en toxicómanos, narcolepsia, parkinsonismo post-encefálico, tumores diencefálicos, hipertiroidismo y…”, espera, esto está medio tapado por la foto de Sandie Shaw –acerco la cara a la pared, donde pegué un viejo prospecto de Centramina a modo decorativo, y leo, resiguiendo la línea con el dedo–, “Obesidad”, creo que pone.

–Ahora me dirás que sufrías alguna de esas –suelta mi mujer, y ambos extremos de su boca se tuercen hacia arriba, como si le dieses la vuelta a un arco. Las pecas de sus comisuras se reagrupan en pequeños comandos de melanina.

–No, claro que no –le respondo, dejando de leer y volviéndome hacia ella, mis dos cejas fruncidas en una sola oruga central–. Tenía diecinueve años y pesaba 45 kilos. La emoción dominante en mí a esa edad era la euforia ingobernable; con algún conato ocasional de tristeza en almíbar. No tenía tumores, ni párkinson, ni hipertiroidismo, que yo sepa. Me levantaba de la cama de un brinco, cantando canciones inglesas a grito pelado, como un joven cadete recién alistado. Y en cuanto a lo del “surmenage”, no sé lo que es.

–Enfermedad Sistémica de Intolerancia al Esfuerzo –contesta–. Fatiga crónica, vamos.

–Decididamente no sufría de eso tampoco. De hecho, producía más energía de la que podía consumir. Tendrían que haberme conectado algún tipo de batería al trasero para luego recargar a otra gente con menos recursos.

–El gran enigma, entonces, sigue sin resolver: ¿por qué narices te metías tanta anfetamina?

Inclino la cabeza hacia un lado, los ojos en las esquinas de los párpados, como el que trata de escrutar por dentro un rincón de su cabeza.

–¿Sabes qué? –le digo, volviendo a mirarla– Que no tengo ni idea.

2.1. HISTORIAL CLÍNICO-FARMACÉUTICO

Lo anterior no era verdad. Sí sé por qué me metía tanta anfetamina: yo estaba permanente estimulado, pero a la vez ambicionaba más estímulo; era así de sencillo. Y asimismo: ¿recuerdan el viejo axioma rocanrolero de “vive rápido, muere joven y deja un cadáver bien agraciado”? A mí me atraía fuertemente el primer segmento del apotegma, por descontado, pero no me hacía la menor gracia lo de morir joven (y en cuanto a cómo quedara mi cadáver, me importaba un bledo). Yo era un drogadicto romántico, pero de segunda generación: los que vinimos a esto avisados, hermanos pequeños de los yonquis del pueblo, por decirlo de algún modo. Llegamos demasiado tarde para Lou Reed o Burroughs, Bowie o Richards, “Heroin”, los viajes tóxicos de los 70 y el resto de funestas imprudencias de la contracultura. Lo que hallamos al plantarnos en la puerta del baile fue más bien un mar de chándales: un elevado porcentaje de la generación superior lucía pinta de reciente exhumación, así como la necesidad de un plan dental urgente. Entramos en la fiesta cuando se apagaban las luces, cuando en ella solo permanecían los adictos demacrados, balbuceantes, patéticos, que se negaban a volver a casa. Además, aunque se hinchaban a opiáceos con intención recreativa, no parecían estarlo pasando demasiado bien (por añadidura, sufrían una insaciable ansia motriz que les obligaba a pedir dinero para “coger el tren” de forma compulsiva). Y las vomitonas no eran muy invitantes.

Mi generación, así, necesitaba un fármaco que potenciara las intensidades de serie de la adolescencia, y a poder ser que lo hiciese sin exterminarnos a todos en el proceso. Queríamos vivir el gran momento, la GRAN EMOCIÓN, sin despertar de ella con hepatitis C, o en el Proyecto Hombre, plantando patatas de sol a sol y bebiendo zumos tibios directamente del tetrabrik. Queríamos, ya puestos a exigir cosas, una droga limpia que permitiese compaginar el atunantamiento y el fin de semana saturnal con un tipo de vida ordenada solo en apariencia: queríamos ir a trabajar y cobrar un sueldo que nos permitiese vivir en habitaciones con muebles, comprar trapos absurdos y discos ruidosos, y bailar a su ritmo todo el tiempo. Queríamos ducharnos y afeitarnos, ponernos guapos, con una regularidad civilizada, a nivel europeo. Ser espías crapulosos: degenerados con disfraz, el enemigo interior. Drogarnos como dementes sin sufrir el estigma social que nos cortaría las alas, o el acceso a los bares. Queríamos, en suma, anfetaminas. E íbamos a conseguirlas.

2.2 HISTORIAL CLÍNICO-FARMACÉUTICO (SEGUNDA PARTE)

La primera vez que tomé anfetaminas no eran anfetaminas. Me las entregaron unos mods de Santander en 1988, en la puerta de la sala Metro de Zaragoza, tras recomendarme que las pulverizara y me las introdujera por vía nasal. Yo tenía diecisiete años: por mi fosa nasal solo había pasado mi dedo índice. Pero les creí, a aquellos mods, porque después de darme las indicaciones prácticas pusieron una cara muy seria, y parecían estar todos muy despiertos, allí con sus parkas verdes y cejas en alto, como centinelas en plena guardia.

Por desgracia, entendí mal lo de machacar la pastilla con una moneda de 25 pesetas, y en lugar de hacerlo con la moneda plana utilicé el canto, con lo que la preciada “anfeta” se partió en dos con un chasquido sordo y salió disparada en dos mitades hacia extremos opuestos del vestíbulo. Una espléndida carambola de billar farmacéutico.

Cuando al fin pude recuperar ambos cachos de pastilla, tras buscarlos durante media hora por el suelo como una yaya que ha extraviado las lentes, machaqué la cápsula y la aspiré por la nariz sirviéndome de un billete enrollado, tal como me habían indicado aquellos doctos mods norteños. Que no parasen de reírse por mi faux pas carambolesco debería haberme hecho sospechar (pues de anfetaminas no te ríes una pizca: solo masticas tu propia lengua), y al final resultó que, en efecto, aquello no era anfeta, ni siquiera un pariente lejano de la misma familia farmacológica. O tal vez sí lo era, pero entró en mi cabeza con intención de estimular y encontrándolo todo ya bien estimulado, como una señora de la limpieza que entra a la casa de un maníaco del orden y topa con que no hay nada que hacer allí.

La segunda vez que tomé anfetaminas sí eran anfetaminas, por fortuna. Yo ya conocía su efecto, porque había probado el speed unos meses antes, y este entregó todo lo que me había prometido el saber arcano de los ancianos de mi tribu: euforia, energía perpetua, estado de vigilia extensible –solo tenías que seguir echando la polvareda aquella dentro de tu nariz, como carbón en una locomotora de vapor–, una imparable ansia de bailar, moverte, actuar, teorizar y asegurarles a tus mejores amigos que eran, en efecto, tus mejores amigos (decías esto con los dientes muy apretados). La anfetamina es un “agente adrenérgico”, un potente estimulante artificial del sistema nervioso central. En el speed hallas ese estímulo, solo que metido en una bolsa insalubre que no quieres saber por qué manos o interiores de culos ha pasado, y para colmo suele venir cortado con cafeína, DDT, egagrópilas de cernícalo, padrastros, costras de leproso, ácido clorhídrico y, de forma particularmente perversa, aromatizante de manzana. No es la forma más pulcra, o segura, de consumir anfetaminas.

Lo que embutí en mi boca unos meses después, a principios de 1989, en la sala KGB y de manos de un mod valenciano, sí parecía seguro, si bien de un modo infantil: era una pizpireta cápsula de color rosa intenso, recién extirpada del contenedor plástico que la alojaba. La observé en la palma de mi mano. El valenciano me la presentó: Pink Panther. El nombre también sonaba preescolar, en claro contraste con sus efectos, que comprendí en toda su inmensidad cuando vi que bailando, bailando, había abandonado la sala y me encontraba en algún punto de la carretera de la Arrabassada. Con las suelas de los zapatos desintegradas. Contándole mi vida a un cactus.

Con el tiempo descubriría que el llamado Pink Panther era en realidad un medicamento comercializado con el nombre de Finedal. Composición: Clobenzorex, un análogo de la anfetamina, solo que 20 veces menos potente. Ningún problema: solucionamos aquella nimiedad con un astuto incremento de la dosis: en lugar de una cápsula, engullíamos veinte. Aquello parecía funcionar. Una vez dentro del organismo, el Finedal liberaba la dopamina y la serotonina como si alguien hubiese lanzado un obús contra una presa fluvial: los euforizantes manaban desbocados, creando un oleaje ingobernable de estímulos positivos, más o menos familiares pero muy exagerados y muy veloces. Y duraderos.

Aquella noche pasó de un fogonazo. Mi cuerpo se tragaba los minutos como caramelos de peseta. No podía dejar de bailar y analizar la hondura y extensión potencial de mi amistad con fulanos que acababa de conocer en la pista

Aquella noche pasó de un fogonazo. Mi cuerpo se tragaba los minutos como caramelos de peseta. No podía dejar de bailar y analizar la hondura y extensión potencial de mi amistad con fulanos que acababa de conocer en la pista, y a quien solo me unía un peinado similar, una pareja absurdidad zapatesca. Nunca me lo había pasado tan bien. O quizás “bien” no sea la palabra. Nunca lo había pasado tan intenso. De anfetaminas todo era crucial y épico, cada minuto era El Mejor Minuto de Tu Vida: parecía la droga ideal para alguien como yo, un idealista incurable que prefería lo heroico, lo fabulado, el mito, a la realidad. La anfetamina construía una “situación”; del todo ilusoria, naturalmente, pero a mi eso me traía al pairo. Era una situación muy GRANDE; eso era lo que me importaba. Su jodido tamaño.

Tuve un pensamiento con visos de aparición mariana: si ser joven y militar en subcultura significaba algo, debía ser cercano a lo que experimenté aquella noche de 1989 en la pista de baile del KGB: la sensación de que estaba viviendo a conciencia. Que vivía deliberadamente, como diría Thoreau. Le estaba arrancando un propósito a mi existencia, a saber: percibir esa existencia a tiempo real, no retrospectivamente. Que durante esa existencia, ahora materializada ante mis ojos, llegase a acumular más frustraciones futuras que la clientela entera de una tienda de material de bellas artes es otro asunto.

A la mañana siguiente (mediodía) de aquel festín tóxico, mi cabeza retumbaba con fragor tectónico, mi estómago estaba retorcido sobre sí mismo y compactado como una bola de papel de plata estrujada en un puño, y yo sufría una melancolía más grande que la de Napoleón en Elba, cuando analizaba uno a uno todos sus fracasos como hombre y como estadista. Pero en ningún momento me dije “nunca más”. Lo que dije fue (ya se lo imaginan): “¿cómo leches podría yo echarle el guante a lo que vendían (a precios indecentes) aquellos estraperlistas valencianos?”

3. NO CONSUMIR SIN SUPERVISIÓN MÉDICA

Si la palabra llega a estar en boga podrían habernos llamado “emprendedores”. Porque emprendimos la búsqueda de anfetamina legal con tesón latifundista. La primera época de la intoxicación estimulante en España había terminado ya, llevándose con ella una serie de marcas de resonancias artúricas (Optalidón, Dexedrina Spansul, Bustaid…) pero una nueva ola de aceleradores químicos renacía en las farmacias: Delgamer, Centramina y Finedal. El quid residía en su adquisición: ninguna de dichas pastillas se vendía sin receta, y parecía poco probable que nuestros médicos de cabecera decidieran de sopetón que lo que les convenía a nuestros temblequeantes cuerpos de veinte años era una severa dosis diaria de sulfato.

Se imponía una resolución, así que una noche de 1989 aprobamos de forma unánime cruzar la línea de la legalidad. Al memo de la pandilla a quien le tocó dar el primer paso delictivo fue, ya se lo imaginan, a mí: pedí hora a mi dermatóloga (mi madre se había emperrado en curarme un brote de acné perfectamente tolerable) y acudí una mañana de primavera a su consulta. Tras haber observado mi dermis untuosa sin efectuar ninguna mueca de repugnancia discernible, la amable colegiada salió de la habitación –para consultar, tal vez, alguno de sus volúmenes médicos– y yo premié su confianza empezando a rebuscar en todos sus cajones como un perro salvaje enloquecido por la hidrofobia. Tras unos instantes dignos de Requiem por un sueño topé con su libreta de recetas y, mientras gruesas gotas de sudor resbalaban por mi frente y granos, arranqué de cuajo una veintena y las estrujé en el bolsillo trasero de mis pantalones.

Pasamos un lustro así. Buscando agentes adrenérgicos de inconcebible baratura, exhibiendo por el Baix Llobregat nuestra lividez cada vez más conspicua, con el objetivo inconcreto de pasar, qué sé yo, ¿muchas más noches despiertos?

Aquella semana inauguramos nuestra cadena de montaje de putos colgados. Puro fordismo fenetilámico. Cada viernes agarrábamos un par de recetas –las habíamos fotocopiado, así que las existencias eran, al menos sobre el papel, infinitas– y hacíamos parada en casa de un réprobo que tenía caligrafía “de médico” (es decir: intrincada y del todo ilegible). Una vez nuestro amanuense criminal había replicado la firma de mi dermatóloga y especificado el producto deseado, nos marchábamos a hacer la ronda de farmacias. Primero, por Sant Boi, mi pueblo natal. Unos meses más tarde, cuando ya nos tenían fichados en todas –o habíamos terminado con las existencias–, por los pueblos colindantes: Cornellà, Gavà, Viladecans y Castelldefels. Lo gracioso es que durante todo aquel tiempo vivimos convencidos de que era un plan sin fisuras, puesto en práctica por unos magos del disimulo (incluso llevábamos con nosotros a un amigo gordo “para no levantar sospechas”), cuando en realidad cada uno de aquellos sufridos farmacéuticos se enfrentó a una panda inefable: tres rapados desarrapados (uno con sobrepeso), los tres muy tensos, la mirada tristona, los pantalones de tubo y las bombers de saldo, haciendo gala de una notoria falta de experiencia criminal y encima blandiendo una receta fotocopiada de una dermatóloga que exigía una cantidad irracional de estimulantes anoréxicos. Con una rúbrica muy poco convincente.

Si esto suena delirante, más delirante aún era la cantidad de ocasiones en que nos hacían entrega de la mercancía, y sin hacer pregunta alguna. En aquellas ocasiones, un júbilo volcánico tomaba al grupo. ¿Veinte cápsulas de Centramina (composición: 99% de sulfato de anfetamina) a 100 pesetas? ¡Tiembla, Cosmos! (en realidad ni siquiera necesitábamos veinte: una sola pastilla de Centramina alcanza para toda una noche. Es una inversión farmacéutica de lo más sensata).

También pedíamos Delgamer, una anfepramona (algo parecido a la adrenalina sintética), que venía en cajas de 30 comprimidos de 75mg. Unas pastillas blancas en forma de Bollycao aplastado, muy grandes y difíciles de tragar, que le hacían creer a tu sistema nervioso que acababas de lanzarte en pelotas y sin paracaídas de un helicóptero en plena ofensiva del Tet (pese a que solo estabas sentado, medio culo fuera, en la silla metálica de un bar extremeño): todo tu cuerpo era histeria, euforia, pavor, temblores e hiperventilación. Pegabas gritos bélicos, solo querías cantarlas todas, fuesen pasodobles o ska. Anunciabas a gente desconocida que mañana ibas a emprender un viaje en kayak a Groenlandia, que te apuntarías a un curso de euskera, que ibas a ser alguien (sin especificar en qué campo).

Pasamos un lustro así. Buscando agentes adrenérgicos de inconcebible baratura, exhibiendo por el Baix Llobregat nuestra lividez cada vez más conspicua, con el objetivo inconcreto de pasar, qué sé yo, ¿muchas más noches despiertos? (ya ni bailábamos), solo hablando, hablando, hablando, relatándonos nuestras vidas recién cubiertas de un barniz indómito, hasta el amanecer, fin de semana tras fin de semana, bajo las farolas aún encendidas de un pueblo muerto, cuando el último tren a Barcelona había partido horas atrás sin nosotros, arreándonos violentos empujones los unos a los otros junto a la máquina de latas de la plaza del ayuntamiento, sin saber el cuándo ni el dónde ni qué carajo queríamos ya. Creo que no queríamos nada. Solo drogarnos, y que pasaran los minutos rápido, rápido, rápido hasta otra época mejor.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Nadie te advierte de que si eres melancólico y muy nervioso deberías abstenerte de tomar anfetaminas. O tal vez te advierte todo el mundo, pero tú no les escuchas porque el sonido ensordecedor de tus carrillos al ser masticados por ti mismo ahoga su voz admonitoria. El estruendo de tu verborrea feroz acalla las advertencias de un modo implacable. A la vez, he leído artículos recientes de revistas hípster en que solo se realiza un ensalzamiento descabellado de los efectos positivos de la anfetamina, sin siquiera un mero apunte de sus peligros.

Quizás no sea este el lugar para listarlos, pero creo que esta pieza no estaría completa, o haría gala de un sesgo reprensible, si yo no les confesara que por culpa de las anfetaminas he padecido algunas de las resacas más espantosas de mi vida. Momentos en que quería morir, literalmente, retorcido sobre mí mismo como el Daredevil post-hecatombe de Born again. Igual que una alimaña agonizante.

Como la noche de 1990 en que, enchufado perdido, perdí por ahí dos bolsas enteras de discos, y a lo largo de la insomne mañana siguiente me dediqué a llamar por teléfono –con una pelota de clavos atascada en la nuez, de puro triste– a todos los teléfonos de mi agenda, por estricto orden alfabético y sin saltarme ni uno, por si alguien sabía donde estaban . O la noche de junio de 1991 en el Aplec del Cargol de Lleida (no hace falta que les diga que, naturalmente, no probé bocado) cuando, enchufado perdido, decidí no pagar mi billete de tren de vuelta a casa y el revisor me hizo bajar, con la insostenible gravedad de una resaca termoquímica a cuestas, en un pueblo leridano en plena solana, en mitad de la nada, a cuatro horas del próximo tren (de vuelta a Lleida). En otra ocasión, para celebrar un cumpleaños, preparamos un mejunje bebible, una pócima kamikaze, cuyos ingredientes eran una descabellada combinación de licores, jarabes y, muy especialmente, una caja de 30 finedales. Hasta ahí bien. Por desgracia, mi hermana de doce años había acudido a la fiesta, y en un momento de despiste general se bebió tres vasos de cóctel (“Ayer me lo pasé tan bien que no pude dormir en toda la noche”, fueron sus escalofriantes palabras a la mañana siguiente ).

Tantos momentos terribles; tantos que casi ocultan lo bueno. Tantos que me hacen preguntar: ¿qué falta me hacía a mí todo aquello? ¿A mí, que ya llevaba de fábrica aquella burbujeante alegría de vivir? ¿por qué saboteé mi psique de aquel modo?

Lo sé, no hace falta que respondan: por el GRAN momento. Es solo que desde aquí ya no parece tan grande.

5. PUEDE PRODUCIR NERVIOSISMO

Terminaré con una nota de jovial patetismo. No quiero que me recuerden así, triste y malherido. Un día, debía ser en el año 1992, se terminaron las recetas o las posibilidades de continuar practicando el timo fotocopiador. O quizás solo tuvimos un acceso fugaz de sentido común. Por desgracia, aquella nueva sequía, en lugar de encarrilarnos hacia la sobriedad narcótica, nos catapultó a tomar medidas tan desesperadas como (lo descubriríamos en breve) ineficientes. Un día, en un salto de fe que nadie ha sido capaz de olvidar ni explicar, me presenté en el bar con una enciclopedia farmacéutica y les anuncié a todos:

–Vamos a consumir todos los medicamentos de aquí, de la A a la Z, que recomienden no mezclar con alcohol o que puedan “producir nerviosismo”. ¿Todos de acuerdo?

Puesto que nadie contestaba, les señalé el primero: Apsedon. “Toca éste”, añadí, porque ya me había vuelto completamente tarumba y no atendía a razones.

La noche siguiente tomamos todos nuestras cuatro cápsulas de Apsedon, y nos pusimos a esperar que cayera el chaparrón de nerviosismo. Y mientras aguardábamos, por hacer algo, me puse a leer los efectos secundarios:

–Al loro: dice que el abuso de este medicamento buede brovogar obsdrugción de las fosas dasales.

–¿Gomo? –me preguntó el Ventura.

–Las fosas dasales –le dije, señalándome la narizota. Y todos venga a reír.