“Pronto volveré a la alcantarilla de mis estremecimientos Donde el placer reside en la aguja o en el bote de pastillas Donde un hombre da la bienvenida a la miseria como a un viejo amigo de casa Al que utiliza y del que abusa hasta que la miseria desaparece”

The Statler Brothers (“Junkie’s Prayer”, Lew DeWitt)

Ontología subyacente, epistemología e incluso interpretación exotérica del guiño que le hizo Johnny Cash a Bono (U2) en el transcurso de un almuerzo que tuvo lugar en la casa de Hendersonville (Tennessee), allá por el año 1987.

Anatomía de un instante. Un instante captado por las cámaras. Adolfo Suárez permanece sentado mientras los demás diputados se esconden bajo sus butacas y Gutiérrez Mellado increpa a Tejero. A Cercas le dio para sus buenas cuatrocientas ochenta páginas. Yo procuraré que no tantas. Un instante, un simple guiño, a lo sumo tres o cuatro páginas. Veamos. Lugar: la casa de Johnny Cash en Hendersonville, Tennessee, más conocida como “la Casa del Lago”. Año 1987. Pongámonos un poco en situación. Es el año de lo de Hipercor, la supernova SN 1987A y el Joshua Tree Tour. Fue la primera vez que los U2 tocaron en España. Lo mismo fuiste una de las 135.000 personas que acudieron a verles al Santiago Bernabéu aquel 15 de julio. Yo ni de coña. Nunca me cayeron simpáticos (por mucho que ahora me cueste creerlo, yo por aquel entonces andaba rayando el vinilo de Johnny Cash is Coming To Town, que salió por abril, así que no estaba para tonterías). Pero hay que reconocer que fue un tour sonado. Les dio hasta para un rockumental, que no quisieron dirigir ni Scorsese ni Jonathan Demme, y que luego enternecería mucho a sus fans. En él se les ve profundizar muy entrecomilladamente en la música de raíces norteamericana (haciéndose fotos en Graceland junto a la moto de Elvis, por ejemplo).

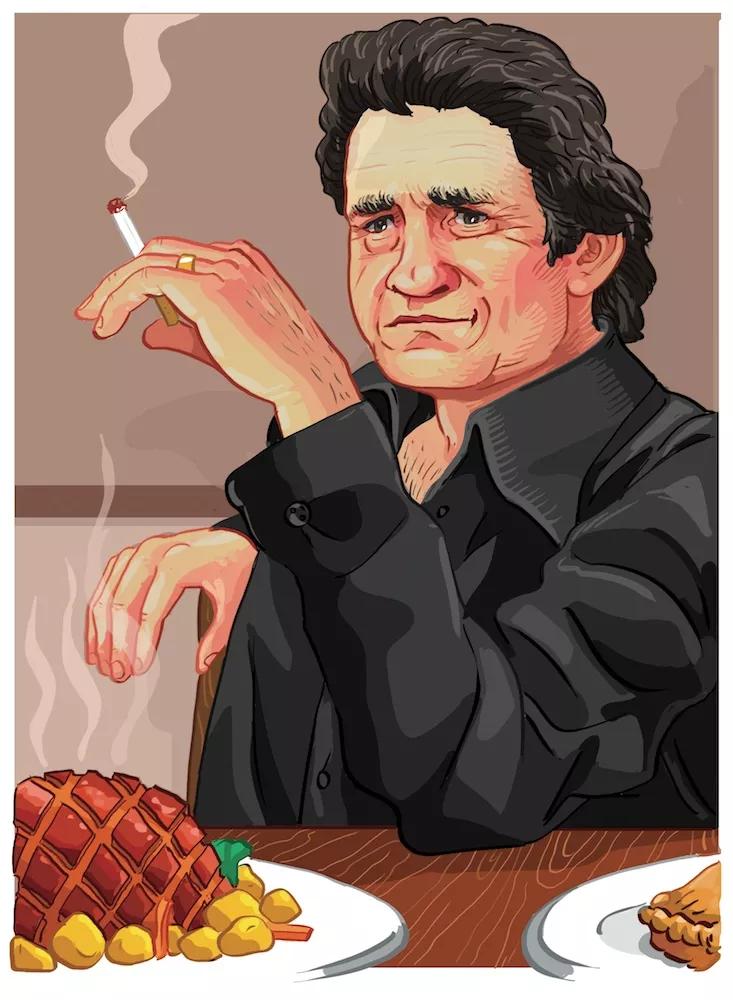

El despropósito mitómano les acaba llevando a los estudios Sun, donde, bajo las órdenes de Jack Clement, graban cinco temas para el álbum en ciernes. Se están gustando, así que, al final, en lugar de regresar a Dublín, Adam Clayton y Bono optan por alquilar un jeep Cherokee y recorrer la larga noche americana: de Los Ángeles a Nueva Orleans, pasando por Nashville, donde se quedan unos días vaciando la nevera del susodicho cowboy Jack Clement. Quizá si se comen todos sus filetes –piensan, o al menos así me lo imagino yo– acaben por convencer al bueno de Jack de que les organice un encuentro con Johnny Cash.

Y así es como una buena mañana se presentan de improviso en la Casa del Lago. A Bono le gusta decir que June Carter, haciendo honor al prestigioso mito de la hospitalidad sureña, les recibió con un almuerzo pantagruélico. Adam Clayton, que se gusta menos (no en vano es el bajista del grupo), refuta enseguida la leyenda. Aquellos manjares no habían sido, ni mucho menos, preparados para ellos. Lo que pasa es que llegaron en plena sesión fotográfica para la cubierta del libro de cocina de June Carter (Mother Maybelle’s Cookbook. A Kitchen Visit with America’s First Family of Country Song). En cualquier caso, tras una visita guiada por las dependencias de la casa, todo libros y mucho mueble francés (nada que ver con las mamarrachadas de Elvis), y por el pequeño zoo privado en el que ronda un avestruz de mirada homicida que responde al nombre de Waldo (y que tendrá, como ya veremos, un destacado protagonismo en esta historia), algo comen. Cash bendice la mesa. Según Bono, es la bendición más hermosa y poética que ha escuchado en su vida. Acto seguido, mientras June pasa el puré de patata y le pregunta a Adam si alguna vez ha probado el jamón de Virginia, el hombre de negro se inclina hacia Bono y le guiña un ojo. Y ya está. Con ese mínimo gesto y el comentario susurrado que le sigue (“Pero te aseguro que sigo echando de menos las drogas”), todo se tambalea y se rompe. No solo no las echa de menos, sino que sigue enganchado como un koala (y lo seguirá estando hasta el final de sus días). De golpe y porrazo queda desmontado el viejo mito de la caverna.

La carrera toxicómana de Cash

Pero antes de ponernos a hacer espeleología no estará de más rememorar algunos hitos de la carrera toxicómana de Johnny Cash previos a aquel devastador guiño de 1987, el mismo año, por cierto, en que, un mes después del concierto de U2, Johnny vino a España con June para actuar en Sábado noche, presentado nada menos que por Bibi Ándersen y Carlos Herrera (quizá sea el momento de subrayar que nos encontramos ante una historia de ofuscación mental y obnubilación de los sentidos).

Llega un momento en que Johnny, entre anfetaminas y barbitúricos, se está metiendo alrededor de ochenta pastillas al día

Todo empieza una noche de otoño de 1957, una semana después de haber decidido dejar Sun por Columbia, camino de Jacksonville tras un bolo en Miami con otros artistas del Grand Ole Opry. Les gusta destrozar hoteles y hacer estallar cosas por el camino. Son jóvenes. Viajan con dinamita (literal, también llevan en el maletero un cañón de la guerra civil y munición suficiente para defender El Álamo). La culpa de todo la va a tener un violinista de Alabama. Gordon Terry. Ya te lo dijo tu madre: no te fíes de los violinistas de Alabama. Es la época de las giras extenuantes. Dos coches se detienen en la carretera. Johnny está agotado, duda poder actuar esa noche. Gordon le ofrece una pastilla blanca: Benzedrina. Medicina de camionero. Las hay blancas, verdes, naranjas, rojas y negras. “Con las negras podías ir a California y volver de un tirón en un Cadillac del 53 sin necesidad de dormir”. El resto es historia. Llega un momento en que Johnny, entre anfetaminas y barbitúricos, se está metiendo alrededor de ochenta pastillas al día. El bote de Dexamyl de cien costaba entre nueve y diez dólares. Bastaba con buscar en las páginas amarillas un médico que te las recetase. “Hola, soy Johnny Cash, verá usted...”. Son los “maravillosos” años cincuenta. La radiante era Eisenhower. Camareras sonrientes, tarta de manzana y electrodomésticos aerodinámicos. A partir de esa fatídica noche de 1957, todo se dispara. Tics nerviosos, sequedad de boca, pupilas dilatadas y estallidos de violencia. Conciertos suspendidos. Sesiones de grabación canceladas. Expulsión del Opry. Paseos demenciales por el desierto. Entrevistas delirantes (Show de Mike Wallace: “¿Qué otras cosas hacías en Arkansas además de recoger algodón?”. Johnny Cash: “Mataba serpientes”.). Infidelidades (Rose Maddox, Lorrie Collins, Billy Jean, June Carter...). Peleas domésticas (“Papá está enfermo... Papá está cansado...”. Papá lo que tiene es un ciego que no se tiene en pie, querida). Ocultamientos: debajo de la nevera, en la tapicería del sofá, detrás de los rodapiés, dentro del aparato de aire acondicionado. Cocina declarada zona catastrófica. Accidentes e incendios. Siete arrestos o, tal y como él mismo tituló el capítulo 11 de Man in Black, su primera autobiografía: “Siete funciones de una sola noche”; la más sonada la de El Paso, México, que saltó a la prensa: con gafas oscuras y esposado entre dos agentes con cara de pocos amigos. El hijo pródigo vuelve a casa. Curas de desintoxicación. Recaídas. Abstinencia: astillas, espinas y gusanos brotándole de la piel y los ojos. Y así hasta llegar al día en que decide matarse (al final, como se verá, no tanto a sí mismo como a una versión de sí mismo) y forjar el mito de la caverna.

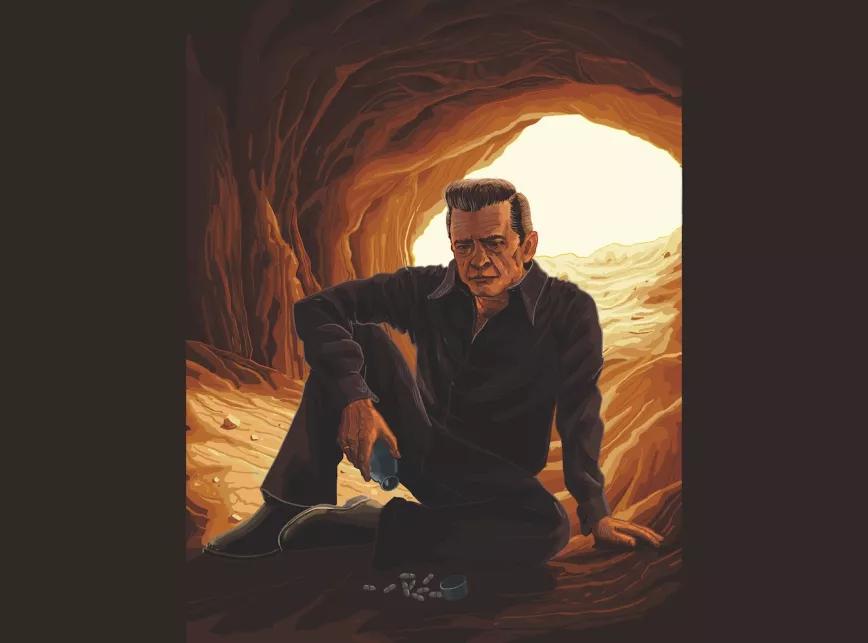

¿Muerte y resurrección?

Octubre de 1967. Proximidades del río Tennessee, al norte de Chattanooga. Johnny Cash, atormentado por la culpa, decide perderse en las intrincadas galerías de la cueva Nickajack y sentarse a esperar la muerte en compañía de los huesos de los indios masacrados por el ejército de Andrew Jackson. Este descenso a los infiernos concluye con una suerte de epifanía: de repente, un soplo de brisa, una luz al final del túnel y June Carter y su madre, Carrie Cash, aguardándole a la entrada de la caverna con agua fresca y un cesto de comida (¿Cómo demonios han llegado hasta allí? Ni preguntes). El caso es que a partir de ese instante se nos pretende hacer creer que todo es misa y redención. Al año siguiente graba el mítico concierto en Folsom y la ABC comienza a emitir The Johnny Cash Show. En la “nota personal” que abre Man in Black (1975), dedica el libro “a todos aquellos que siguen buscando entre las sombras”, para, a continuación, añadir: “si tan solo una persona pudiera librarse de la maldición de las drogas, o volviese su rostro hacia Dios tras la lectura de lo que ahora me dispongo a contar, todo este esfuerzo habrá merecido la pena”. Y así hasta Rubin y qué sé yo. Pero nada más lejos de la realidad. En otoño de 1987, Johnny Cash le guiña el ojo a Bono y provoca un cataclismo que él mismo se verá obligado a justificar diez años más tarde, el 15 de octubre de 1997, en las páginas de Cash, su segunda autobiografía.

Para empezar hay que decir que, según revelan los informes geológicos de la época, en otoño de 1967, la susodicha cueva estaba sumergida. Ni Johnny Cash dejó las drogas ni June Carter fue jamás el prístino ángel modélico y asexuado, “guerrera de la oración”, que nos ha querido endilgar la historia oficial. De hecho, June tenía que haber actuado aquel día en Sábado noche. Johnny la disculpó diciendo que estaba indispuesta. Y puede que Carlos Herrera y el público de Prado del Rey se lo tragasen, un vulgar resfriado; yo no.

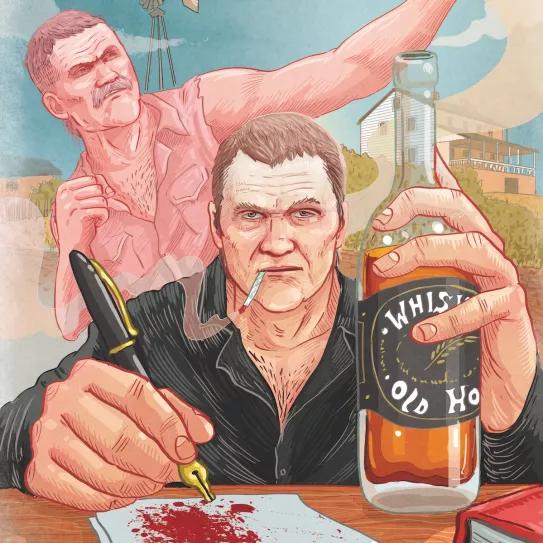

Recientes biografías revelan que por aquella época June también era adicta a los barbitúricos. Corrían los años ochenta. En España éramos muy modernos. Así que me la puedo imaginar perfectamente en la plaza de Santa Ana, envuelta en sus visones, al acecho de un camello... Porque, en efecto, el capítulo 7 de la tercera parte del libro coescrito con el periodista Patrick Carr (Cash), después de haber referido el precario mito de la caverna, comienza diciendo: “Mi liberación de la adicción a las drogas no fue permanente”. Luego tira de excusas para ensombrecer lo que en realidad no es más que el diagnóstico de una indudable personalidad adictiva (el modo en que consume libros sobre nativos americanos, gominolas y dosis de Cristo, también puede considerarse toxicómano).

No existe una versión edulcorada y beatífica del Hombre de Negro, por mucho que Hollywood se esfuerce en convencernos de lo contrario

Waldo, Vietnam y un dolor de muelas. Me explico: recaídas causadas por los calmantes que le recetó un dentista; por las veinticuatro cápsulas de Dexamyl que le suministró un médico en Manila para sobrellevar el estrés (travestido de congestión pulmonar y fiebre) cuando viajó para animar a las tropas, con fondo de ráfagas de mortero y ametralladoras, en los barracones de la base norteamericana de Long Binh, en Saigón; y por el patético episodio de Waldo. A este suceso ya nos referimos más arriba. Sostiene Cash que “los ataques de avestruz son raros en Tennessee”, pero aquel sucedió y estuvo a punto de costarle la vida. Volvemos a situarnos en Old Hickory Lake, la Casa del Lago. Año 1983. Ha sido un invierno particularmente riguroso. Johnny Cash pasea por la arboleda y Waldo le sale al encuentro. Johnny intenta ahuyentarlo con un palo. El avestruz reacciona con violencia (su pareja ha muerto por congelación hace apenas unos días y se halla en plena crisis de depresión solipsista). Le pega un zarpazo y le abre la tripa. No lo mata de milagro. Le salva la hebilla. Todo se salda con una raja hasta el cinturón, cinco costillas rotas, una visita al hospital y barbitúricos. Del Nembutal al vino y del vino a las anfetaminas... Cuatro días después de Navidad ingresa en el centro de rehabilitación Betty Ford. Él mismo lo relata como una suerte de “despertar”. Escribe: “Sé que si me encomiendo a Dios cada mañana y soy honesto con Él y conmigo mismo, conseguiré llegar bien al final del día”. De ahí la hermosa oración y el guiño que deja perplejo a Bono cinco años más tarde, en otoño del 87. El problema persiste. Es una lucha continua. No existe una versión edulcorada y beatífica del Hombre de Negro, por mucho que Hollywood se esfuerce en convencernos de lo contrario.

En el 2002, apenas unos meses antes de su muerte (ya por aquel entonces acompañaba su café matinal con treinta medicamentos distintos), se estrena el vídeo de Hurt, la demoledora versión del tema de los Nine Inch Nails. En él aparece como una especie de rey Lear abatido y decadente, rodeado por las ruinas de su pasado. La letra no deja lugar a dudas: “Hoy decido hacerme daño / para ver si sigo sintiendo algo. / Me concentro en el dolor, / lo único real. // La aguja perfora la piel, / el viejo pinchazo familiar. / Trato de olvidar, / pero lo recuerdo todo”: otoño de 1957, la Unión Soviética ha puesto en órbita el Sputnik 1, una carretera perdida en las afueras de Jacksonville, dos coches, olor a pólvora, un violinista de Decatur, Alabama, se lleva la mano al bolsillo...