Yo fumo, igual que otros mil millones de personas al día. Una de cada siete u ocho personas en el mundo hacen lo mismo que yo cada día. Tal vez lo mismo que usted. A mí me ayuda a centrar la imaginación: imagino el tabaco como un hombre fuerte, recio. Si me dan a elegir, moreno. Negro incluso.

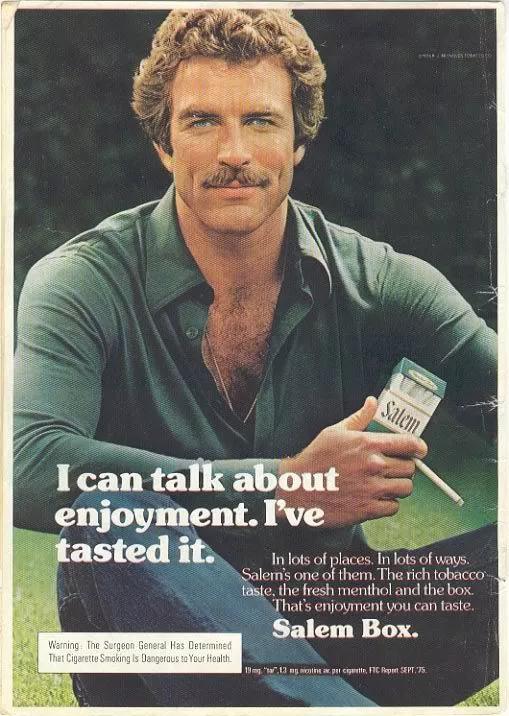

Es fuerte, pero no cruel. Sabe hablar con franqueza sin decir estupideces. Es digno de respeto. Sabe, pero no hace ostentación. Si hay que ponerse, se arremanga. Te tiende la mano, pero te recuerda que eres tú el que debes tomar tus propias decisiones. No le importa llorar, pero no usa sus lágrimas para chantajearte. Cuando ríe, suena una campana. Cuando los otros gritan, se tranquiliza. Pero si hay que cortar por lo sano, no duda. No es un tabaco cualquiera. Es el Tabaco. Vive dentro de una planta solanácea –como la mandrágora, el beleño, el tomate, el chile, la brugmansia, la patata o la datura: qué variedad, ¿verdad?– que conoce decenas de variedades y que lleva cultivándose desde varios milenios. De esas variedades, el más consumido en todo el mundo procede de dos plantas: la Nicotiana tabacum y la Nicotiana rustica. De la primera, la más extendida de todas, ha surgido esa industria tabaquera que en un momento determinado logró eliminar sus cualidades y sustituirlas, en un arte de birlibirloque, por publicidad y deseo y sobre todo en un ardid de adicciones y efectos secundarios que permitieran elevar sus beneficios hasta el infinito: te engaño vendiéndote algo que no es lo que digo que es. Te hago adicto de esa cosa. Luego criminalizo a la cosa, te hago a ti responsable de su uso y también te vendo, más caros que nunca, los remedios para seguir lo suficientemente vivo como para poder continuar toda la vida engañándote. Y cuando mueras, porque de algo tienes que morir, será tu culpa. Bueno, tuya y del tabaco.

Si a algún ser humano lo difamaran tanto como se hace a diario con el tabaco, sentiríamos por él más compasión que la de los apóstoles cuando vieron someterse a Jesús a la sarta de humillaciones, castigos y vejaciones que relatan los evangelios. Un cigarrillo rubio normal de una de las pocas multinacionales que se reparten el negocio entre miles de marcas en todo el mundo está constituido, primero, en un 70% por las sobras de peor calidad de alguna de las subespecies de la Nicotiana tabacum o tabaco de Virginia, que a su vez ha sido descompuesta y reunificada de nuevo para lograr mayor esponjosidad. Y, sobre todo, ahorro de materia prima. El resultado es que un cigarrillo industrial usa la tercera parte de materia en el mismo volumen que hace cien años. Y luego están los componentes. Como ya no hay tabaco original alguno en esas hebras, todo el aroma es ficticio y proviene de añadidos. Se sabe que hay más de seiscientos productos químicos añadidos, que al entrar en combustión se convierten en más de cuatro mil, que son los que realmente nos tragamos en una calada. Muchos de ellos son cancerígenos. De todos esos productos, que algunos se conocen (óxido de aluminio, nitrato de potasio, fosfatos de amonio, acetato de polivinilo, formaldehído, cloro, arsénico, alquitrán, butano, metano, cadmio, glucosa o monóxido de carbono), y no porque las tabaqueras lo hayan contado, solo hay que informar de las concentraciones de alquitranes, monóxido de carbono y nicotina. La nicotina es adictiva, sí, pero no es la que provoca el cáncer. Del resto, nada sabemos. Solo que algunas de las sustancias que contiene son radioactivas. Y eso por no hablar de los papeles y de los antiguos filtros, que estaban hechos con asbesto, esa variante impura y peligrosísima del amianto.

En cambio, el tabaco medicinal usado en los países amazónicos no tiene nada de esos componentes. Es cierto que la planta original de la Nicotiana rustica tiene más del doble de nicotina que su prima la tabacum, pero, por contra, no tiene alquitranes. Y la preparación del tabaco picado que llaman “mapacho” se hace secando la hoja tras macerarla un tiempo con eso que llaman “trago”, que se obtiene del fermento de la caña de azúcar. Y todo eso sin comparar el uso de productos químicos, biocidas y fertilizantes que durante su cultivo usa el tabaco industrial que sirve de base al cigarrillo. Sí, es cierto que allá por Perú tienen la mala costumbre de liarlos en unos papeles que son como folios satinados. Un consejo: compren el mapacho sin liar y fúmenlo en pipa o líenlo en chalas de maíz. Con uno al día, bien meditado, sin echárselo a pecho, es más que suficiente. Les servirá además para dejar de lado a esos impostores.

Así que si se hiciera un juicio justo, lo primero sería exculpar al tabaco natural de todos los males de los que nunca ha sido culpable. Lo que se vende en los estancos en fabulosas cajetillas –y el de liar viene a ser lo mismo, con alguna excepción donde en vez de seiscientos añadidos tiene trescientos cincuenta– no es tabaco sino un constructo de hebras procesadas que tienen tan poco de tabaco como de leche lo que sale de esos tetrabriks industriales que se venden en los supermercados. Si me diera por imaginar como un ser humano, eso que llevan los cigarrillos sería un híbrido entre el Gollum del señor de los anillos, un muñeco de la pandilla basura y la cara de algún político español.

¿Cuál de estos hombres creen que es culpable, señorías?

Por favor, no me toquen los tabacos.