Abdellah, mi padre, cuenta que su abuelo ya cultivaba kif cuando él era un niño. En aquella época, justo antes de que Marruecos declarara la independencia en 1956, casi todo el mundo en el Rif plantaba al menos un trozo de terreno de kif para el consumo propio de la familia. Los españoles, que controlaban la región a través del Protectorado Español de Marruecos, no se metían mucho con el kif, y dejaban que las tribus del Rif lo siguiéramos cultivando, al fin y al cabo, lo único que ellos querían es que hubiera tranquilidad.

Los rifeños que tenían más tierras y familias grandes que pudieran ayudar sembraban mayor extensión y vendían parte de la producción en el mercado de Ketama, aunque mi bisabuelo Anamar no se complicaba y hacía honor a su nombre, que significa ‘hombre feliz’ en lengua tarifit, la que hablamos los bereberes del Rif en Marruecos.

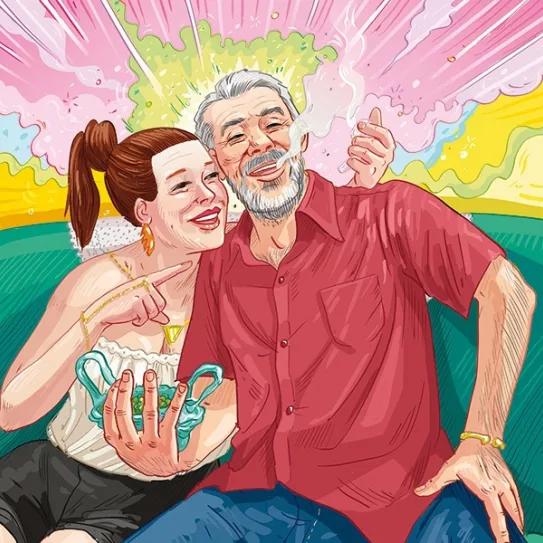

Anamar trabajaba todo el día en el campo, pero al atardecer se sentaba bajo una hermosa encina que crecía junto a la casa, sacaba su sebsi y fumaba kif hasta que se hacía de noche. El sebsi es una pipa compuesta por una larga caña y una pequeña cazoleta de barro, en la que solo cabe kif como para una o dos caladas. Los fumadores llevan en una bolsita el kif, mezcla de cannabis y tabaco finamente picada, y cargan la cazoleta a rebosar, aunque como es tan pequeña en realidad es una cantidad moderada. El kif es una mezcla relativamente suave pero los fumadores habituados pueden llegar a consumir muchas pipas seguidas y acabar seriamente colocados. Fumar en sebsi tiene su arte, hay que saber cargar la pipa y encenderla para consumir todo el kif en una o dos caladas. Luego, mientras se agarra la parte baja de la caña con la mano izquierda, se da un golpe seco con la palma de la mano derecha en el extremo de la caña donde se pone la boca. Si se hace bien, este golpe impulsa una pequeña cantidad de aire por el interior de la caña, que empuja la ceniza que hay en la cazoleta y la hace salir volando, quedando la cazoleta limpia y lista para ser cargada de nuevo.

Cuando ya era muy mayor, el médico le recomendó a Anamar que dejara de fumar y ni lo intentó. Mi bisabuela decía que cuando no acababa el día fumando y relajándose sin hacer nada, empezaba a quejarse por todo y molestar a la familia, así que más valía darle el kif al viejo Anamar. Su hijo Mennad, mi abuelo, era un joven fuerte y trabajador que no había heredado el amor a fumar kif de su padre, pero resultó mucho más emprendedor. Logró que un vecino le alquilara unas tierras a bajo precio y se puso a sembrar kif para vender. Sacaba muy poco porque casi todo el beneficio se lo llevaba el intermediario que lo compraba en el pueblo y lo revendía en Ketama o en Chauen, pero lo ahorraba casi todo. Pasados unos años decidió tomar la iniciativa y gastó todo el dinero que tenía ahorrado en comprar la cosecha de los vecinos y contratar a un camionero para transportar el kif hasta Chauen para venderlo. En un año dobló su capital.

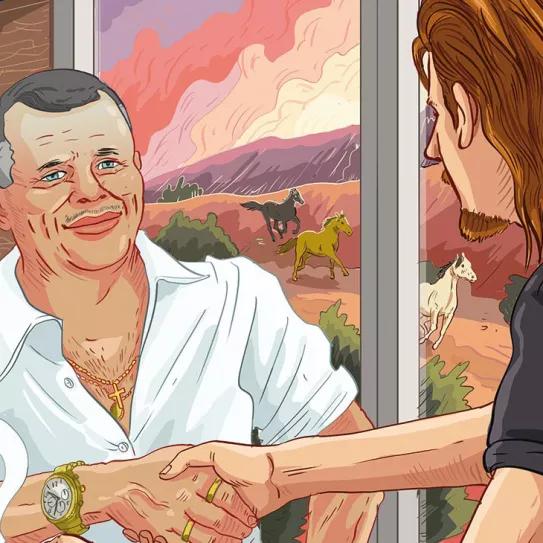

La suerte de mi abuelo Mennad brilló de verdad un día de 1967 cuando estaba trabajando en uno de sus campos de kif y aparecieron dos americanos, de unos treinta años como mi abuelo, con el pelo largo y ropas de colores. Por gestos le dijeron a mi abuelo que buscaban cannabis. La cosecha ya estaba casi completamente acabada pero las plantas aún estaban secándose, así que mi abuelo les invitó a quedarse un par de días en casa hasta que las plantas estuvieran bien secas. No solo aceptaron encantados aquella muestra de hospitalidad rifeña, se hicieron tan buenos amigos de mi abuelo que acabaron quedándose casi un mes. Antes de venir al Rif habían estado en Tánger y allí habían comprado hachís libanés, que entonces se encontraba con facilidad en Marruecos, aunque era tan caro que estaba fuera del alcance de los campesinos como mi abuelo. Le mostraron aquel hachís y se lo dieron a probar. Mi abuelo no fumaba tanto como su padre pero estaba bastante acostumbrado al kif. Aquel hachís, no solo era mucho más potente, también era más concentrado y fácil de transportar. Además, le enseñaron cómo se hacía y le contaron que le comprarían todo el que fabricara.

Todos los años aquellos americanos venían por el pueblo a comprar el hachís que hubiera

Aquel año Mennad solo llevó a Chauen cuatro quintas partes de la cosecha y se quedó el resto. Pasó el invierno convirtiéndolo en hachís y esperando a que volvieran los americanos. Tardaron mucho, Mennad ya había sembrado la siguiente cosecha cuando los vio aparecer en el autobús de línea. Le pagaron por el hachís tanto como había sacado por el resto de la cosecha. Todos los años, desde entonces, aquellos americanos venían por el pueblo entre febrero y marzo a comprar todo el hachís que hiciera.

El sistema de fabricación de hachís es muy sencillo. Sobre un recipiente redondo, ancho y de poca profundidad, como una palangana, se tensa la tela que se va a usar como cedazo o tamiz y sobre ella se colocan las ramas de cannabis seco, luego se cubre con un plástico fuerte y resistente, que se ata firmemente al contorno de la palangana. Los trabajadores se sientan en el suelo con el recipiente frente a ellos y dos varas de madera en las manos. Por medio de suaves golpes continuos y repetitivos se logra que las glándulas de resina se suelten de las flores, atraviesen el cedazo y caigan al fondo de la palangana formando una capa de polvo dorado. La producción de hachís bueno era de un kilo por cada cien kilos de planta, luego se hacían segundas, terceras, cuartas pasadas, y así hasta que se había extraído hasta la última glándula de resina. Con cada pasada la calidad es peor y el hachís resulta menos potente, menos aromático, menos psicoactivo y mucho más terroso, duro y difícil de deshacer.

Las montañas del Rif resonaban con el rítmico golpeteo de los llamados “tambores de Ketama”, miles de campesinos fabricando hachís

En los años siguientes, la producción de hachís se extendió por todo el Rif y llegó incluso a otras regiones de Marruecos. Desde el mes de noviembre y durante todo el invierno, las montañas del Rif resonaban con el rítmico golpeteo de los llamados “tambores de Ketama”: miles de campesinos fabricando hachís, golpeando las plantas secas de cannabis para desprender las preciadas glándulas de resina, el polvo dorado prohibido.

Mi abuelo había aprendido a hacer hachís pero nunca se preocupó demasiado de las plantas, simplemente sembraba cada año las semillas que sacaba de la cosecha anterior. Las plantas tradicionales eran índicas, no muy grandes, con cogollos densos y resinosos. En las mejores tierras, aquellas con irrigación o mayor cantidad de lluvia, las plantas alcanzaban buen tamaño y los cogollos eran grandes y gruesos, pero no hay muchas tierras de calidad. La mayoría de los cientos de miles de hectáreas cultivadas con cannabis son terrenos áridos y de poca fertilidad, con muy poca lluvia. Las plantas se quedan pequeñas, de un metro de altura o menos muchas veces, y a menudo maduran prematuramente por falta de agua. En muchos campos no se eliminan los machos y todas las plantas hembra se cosechan completamente polinizadas y llenas de semillas. Tras la cosecha, las plantas se extienden en el suelo o en las azoteas de las casas para que se sequen al sol. Luego se empacan en gavillas o pequeños fardos, que se amontonan en almacenes cuando están disponibles, o directamente en el exterior de las viviendas. El secado al sol no solo degrada una parte de los cannabinoides, también provoca la evaporación de numerosos terpenos y deja el sabor y aroma tan característico y homogéneo en el hachís marroquí.

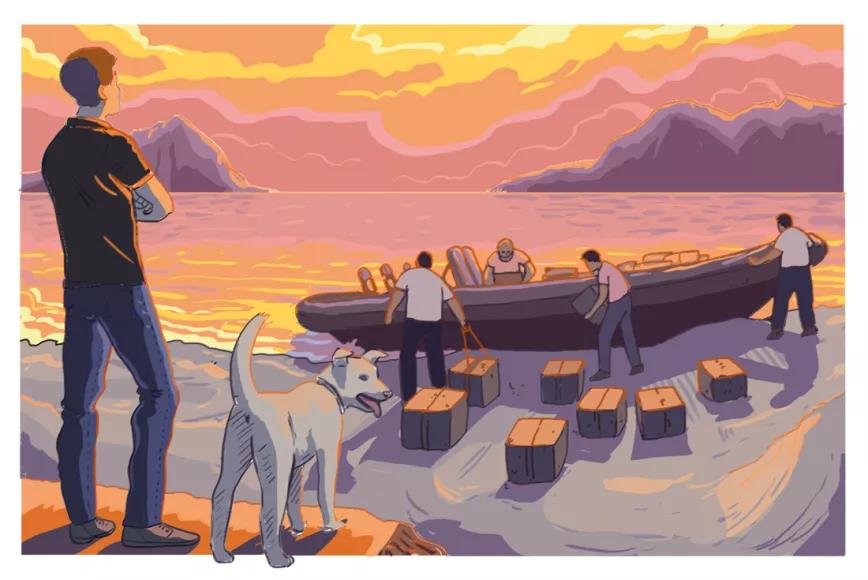

Mi padre, Abdellah, se hizo cargo de las tierras familiares en los años noventa y decidió ampliar el negocio comprando la cosecha de los vecinos para tener más producción. Logró que eliminaran los machos y produjeran sinsemilla, y se la pagaban a mejor precio que si estaba polinizada. Aquellos dos americanos seguían comprando la mayoría de la cosecha, aunque ya no venían ellos a buscarla sino que les llamaban directamente desde Ámsterdam, donde vivían ahora. Tenían tanta confianza que negociaban con ellos por teléfono, sin necesidad de ver el material, pues sabían que nunca les engañábamos. Unos días o semanas después venía a recoger el hachís el transportista que se encargaba de llevarlo hasta Holanda. Él lo llevaba hasta alguna playa de la costa, donde lo cargaban en las gomas, lanchas tipo zódiac con enormes motores fueraborda que planeaban casi volando a más de cincuenta nudos por las aguas del estrecho de Gibraltar hasta descargar en alguna playa de Málaga.

Los narcos que pasan el hachís lo tienen todo controlado. Si hay suerte, que es lo normal, y el helicóptero de la Guardia Costera española no les obliga a tirar la carga al mar y girar proa de vuelta a África, cada cargamento reporta una enorme cantidad de dinero a los narcos, aunque mucho menos a los agricultores. Una lancha puede llegar a llevar tres mil quilos de hachís, que vendido al por mayor en España supone unos seis millones de euros, más que suficiente para comprar voluntades.

En Marruecos, las mordidas permiten controlar todo el negocio: cobran los policías y militares que vigilan las carreteras, la Marina Real que patrulla las aguas territoriales, los jueces y quien haga falta. Pagando a todos se asegura el negocio en la parte marroquí. En la española no es tan fácil, pero también se hace, aunque a menor escala. Cobran algunas parejas de la Guardia Civil para que miren hacia otro lado cuando patrullan, algunos jueces y fiscales para que pidan penas menores o concedan el tercer grado.

Yo soy Azulay, el de los bonitos ojos, pues los tengo azules como tantos bereberes. He nacido y crecido entre campos de kif y siempre he sabido que mi futuro está aquí, sembrando y cosechando la mejor hierba de Marruecos. Desde la adolescencia he leído a Robert Connell Clarke, Ed Rosenthal, Jorge Cervantes y otros gurús del cultivo y el cannabis. Mi padre entendió que debía educarme bien para que pudiera romper el círculo maldito de la pobreza, en que los campesinos tienen que vender su producción al precio que manda el intermediario para poder sobrevivir. Con el dinero que ahorró me mandó a la Universidad de Tetuán a estudiar Biología. Hoy, ya licenciado, me ocupo junto a él de las tierras de la familia. He empezado a sembrar mis propios campos, con variedades escogidas de los mejores bancos de semillas holandeses y españoles. El futuro cannábico de Marruecos está en mis manos y las de mi generación: vamos a producir el mejor hachís del mundo.