Como resulta que ahora nos la cogemos todos con papel de fumar, no está claro si hogaño el subgénero cinematográfico blaxploitation constituye materia respetable u objetable. Para quien todavía no se haya enterado, dicha nomenclatura arracima una amplia gama de películas estadounidenses, estrictamente crematísticas, realizadas esencialmente durante la década de los setenta, cuyo objetivo no consistía sino en amasar peculio ganso a costa del público negro y su circunstancia. Por lo general, soslayaban esos títulos cualquier asomo serio de ideología, y su compromiso con la causa negra se reducía a aprovechar explícitamente la hambruna de identidad racial que el Black Power había traído consigo. Eran días de black is beautiful, afros pelotudos y resaca revolucionaria. James Brown berreaba enfurruñado: “Say it loud, I’m black and I’m proud” (‘Dilo bien alto, soy negro y estoy orgulloso’), y los guetos de América andaban más calientes que la Magnum de Sepulturero Jones en Todos muertos.

Dado que el medio era el mensaje, no había más cera que la que ardía. Violentas, amorales, lúbricas, fundamentalmente las blaxplo se inscribían en el negociado de acción, solo que protagonizadas por negros y destinadas a negros. Race movies, en la mayoría de los casos financiadas con capital blanco, cuya naturaleza cultivaba sin moraleja que valga la pagana efigie del supernegro. Antihéroe, tan huérfano de escrúpulos como sus epígonos blancos, que en esencia interpolaba el paranoide perfil de Harry Callahan en la morfología de los guetos y pocilgas urbanas de la América negra. Liberado, astuto, viril, armado de irritante autosuficiencia, descomunal en el catre e implacable en las calles, ese soberbio badass, el supernegro, decimos, ponía Harlem y el mundo patas arriba.

El crac no había desplazado todavía al entrañable jaco. En lugar de Denzel Washington teníamos a Sydney Poitier. El funk rugía imperioso mientras el rap solo era una pesadilla agazapada en el futuro. Y de sida nada, amigos, a lo sumo un saludable sifilazo. Lógicamente eran otros tiempos, y el blaxpo los cristalizaba sin ningún pudor formal o prisma autocrítico. De hecho, lo único que paliaba la carestía de trascendencia intelectual de esa filmografía, amén de su condición de jugoso almíbar de la subcultura basura, eran los caudalosos glosarios que de la mejor música negra de los setenta albergaban sus bandas sonoras, ocasionalmente consagrando a algunos de los más grandes creadores de la época y estipulando nuevas pautas a seguir por la black music venidera.

Un síntoma protoblaxpo se manifestaba en 1963 con The cool world, film independiente de la realizadora afroamericana Shirley Clarke, que dos años antes ya había abordado la adicción a la heroína en el estamento jazzístico en The connection. Basada en una novela y rodada en formato semidocumental, a la usanza de Cassavetes, describía la rutina de una pandilla callejera de Harlem, los Royal Pythons; retrato verité, amarga crónica de la desesperación negra envuelta en drogas, prostitución, polis racistas y depauperados paisajes urbanos. Si en 1970 Cotton comes to Harlem, llevadera adaptación de una novela de Chester Himes, connotaba un arquetipo más definido del subgénero en ciernes, al año siguiente, e imitada a mansalva durante el resto de década, Shaft plantaba su germen primigenio y cota suprema.

El blaxpo se diversificaría en un abanico metagenérico que prácticamente no dejó apartado sin remover –western, artes marciales, ciencia ficción, fantástico, dibujo animado, musical, comedia, terror, erotismo, biker, distopía, presidiario, histórico, bíblico, deportivo, etc.–, pero nos circunscribiremos a su espina dorsal, el de la acción contemporánea, más concretamente aquellos films que pretendían reflejar la realidad social negra urbana del momento, esto es, la vida loca en el gueto, y en particular los que referenciaban una de las más severas problemáticas de la comunidad afroamericana, los narcóticos.

Los negros podían ser tan chungos como la mafia, amasar tanta o más viruta y sobornar a los cancerberos de la ley con la misma facilidad

El éxito del blaxpo obedecía fundamentalmente a razones de índole étnica. Permitía a la población negra espejarse en la superioridad racial de los protagonistas de unas ficciones que básicamente especulaban con ilusiones, quimeras; contrarrevolucionarias desviaciones capitalistas por las que los negros también accedían al “triunfo”, siempre que se emplearan en el proxenetismo, el tráfico de drogas o la corrupción social en cualquiera de sus formas. Los negros podían ser tan chungos como la mafia, amasar tanta o más viruta y sobornar a los cancerberos de la ley con la misma facilidad; venían a decirles sus películas a los desheredados de Guetolandia, los mismos pringados que en la realidad reptaban bajo mínimos, anestesiando el malvivir con las drogas que negros y blancos les vendían, fueran en polvo o en celuloide. Al fin y al cabo, como decía uno de los personajes de esas películas: “Traficar es todo lo que el hombre nos ha dejado a los negros”.

Por aquello de conservar las formas, ese bestiario de sabandijas y villanos –al parecer, y junto a los black panthers, el estamento negro que mejor supo organizarse, en su caso para abrazar el capitalismo en lugar de superarlo– era combatido por el supernegro, fuera sabueso privado, pasma con placa o ciudadano decente movido a la venganza por los desmanes de una u otra organización criminal. Siempre sensible a las vicisitudes de su comunidad, el supernegro, o la supernegra, pues mujeres no faltaron en sus elencos, empleando ellos y ellas métodos tan dudosos como los del poder oficial, proyecta una ambigua encarnación del bien en un cuadro plagado de claroscuros éticos y raciales, donde todos aspiran por igual a comulgar con la santísima trinidad pasta-poder-sexo, cuya erótica, la más poderosa de todas, no atiende ni a credos ni a colores.

No en mi barrio, colega

Dentro de ese escenario que hemos acotado, Superfly (1972) fue el único título que consiguió desarrollar características propias, y también de los primeros que contó con financiación negra al cien por cien. Exponía las tribulaciones de un camello negro de cocaína que sopesa una posible prejubilación, no sin antes dar el palo del siglo, tangando a su proveedor, nada menos que el subdirector de la policía, metáfora del sistema blanco, o sea The Man, El Hombre. El BANG (Black Against Narcotic and Genocide) dedujo que el film panegirizaba el consumo, boicoteándolo. En realidad, Superfly encubría una irrespetuosa comedia existencialista que ubicaba el narcotráfico como telón de fondo, sin hendir su problemática. Pero tampoco había para tanto. Al lado de las toneladas de yayo que en el futuro desplazaría Tony Montana por El precio del poder, la mandanga que mueve el colega Supermosca es pura bagatela. Escéptico, sin moral, no era peor ni más ilícito que el mundo en el que vivía. A semejanza de Shaft, el compromiso de la película se concentraba en su banda sonora, que debe interpretarse independientemente del film, una colección de crujientes y reflexivas canciones horneadas por Curtis Mayfield.

1973 sería el annus mirabilis del blaxpo, registrando el periodo de mayor anábasis. Uno de los mejores exponentes de esa categoría, en opinión de expertos, brotaba de dicha cosecha: The Mack. Lo protagonizaba un delincuente que tras cumplir un quinquenio de condena regresa a Oakland con intención de convertirse en supremo chulo de la ciudad. Tres obstáculos se interpondrán en sus planes: su hermano, un nacionalista negro comprometido con la desparasitación toxicológica del gueto; el señor de la heroína para el que currelaba antes de ser entrullado, y dos maderos racistas y corruptos. El borrador del guion lo escribía un proxeneta en un rollo de papel higiénico mientras cumplía condena, y el personaje central se inspiraba en otro chulo de carne y hueso, el célebre Frank Ward, capo supremo del narcotráfico negro en la Costa Oeste. Compensado con una fugaz aparición en el film, Ward consintió que el rodaje se realizara en su territorio, dispensando la protección necesaria y suministrando del mismo modo figurantes varios –sintechos, putas, yonquis, macarras– extraídos de las calles. Menos colaborativos se mostraron los black panthers, que compartían hábitat con Ward, bombardeando el rodaje con botellas y cubos de basura arrojados desde las azoteas. Un acuerdo con Huey Newton y Bobby Seale solucionaba el problema. El Partido Pantera pasaba a ocuparse de surtir de extras a la filmación, y casualmente Ward era asesinado a tiros mientras paseaba con su Rolls-Royce por el barrio. La recaudación del estreno se donaba a una de las fundaciones de reparto de alimentos del Black Panther Party.

Capo del sindicato del crimen de Harlem, el César negro del clásico Black Caesar (1973) resucitaba a finales del mismo año en la secuela Hell up in Harlem, donde se las tenía con un corrupto fiscal del distrito que aspira a monopolizar el tráfico de drogas. Aunque el zar de ébano renuncia a ese mercado para preservar el resto de sus operaciones ilegales, eso no impedirá que la violencia estalle a carretadas. Otra secuela del mismo periodo, Superfly TNT, nos informaba de la dolce vita de ricachón que su protagonista disfrutaba en Roma a costa del botín apandado en la primera parte; sin embargo, a pesar de lujos y placeres, Supermosca sucumbía al tedio. El remedio a su abulia no será otro que, previa renuncia a seguir dándole al perico, involucrarse en la revolución anticolonial de un país africano. Redención camella.

El fallecimiento de una joven por sobredosis movía a su hermana, la heroína de Coffy (1973), una sencilla enfermera –encarnada por la voluptuosa Pam Grier, rescatada por Tarantino para su pseudoblaxpo Foxy Brown–, a saborear esa fría delicatessen llamada venganza. Camuflada de prostituta yonqui atrapada por el mono, engatusaba a un traficante y un gánster y procedía a liquidarlos. También en la sección femenina y obsesionada con liberar a su oprimida comunidad de las cadenas de los estupefacientes, en Cleopatra Jones (1973) la protagonista era una agente del gobierno con reminiscencias bondianas; experta en artes marciales, conduce un Corvette Stingray equipado con mortíferos gadgets y su archienemiga es una aviesa señora del jaco. Tras enterarse de que Jones ha quemado su plantación de amapolas en Turquía, esta se resarcirá arrasando la clínica comunal de desintoxicación que dirige el prometido de su contrincante, por supuesto, con el concurso de polis venales. En la secuela Cleopatra Jones and the casino of gold (1975), Cleo viajaba a Hong Kong para desmantelar el imperio de la droga que allí ha levantado otra de sus némesis, Dragon Lady.

Derruido por la toxicomanía, el vecindario al que regresa tras luchar en Vietnam el justiciero de Gordon’s war (1973) será localización de una sangrienta reyerta callejera; al descubrir que su esposa ha sido una de las víctimas mortales de la plaga de la aguja, acompañado de tres compinches del ejército, liará la de Dios. A motivación similar obedece la intríngulis de Hit! (1973), siendo en su caso la hija de un agente federal la que fallece por sobredosis. A falta de camaradas de armas, el susodicho recluta a varios civiles cuyas vidas han sido sacudidas por las drogas y los entrena personalmente. Como a ambicioso no le gana nadie, después de machacar a los dealers locales pone rumbo a Marsella con su interracial tropa para, ahí es nada, acabar con la French Connection.

Como emascular a un narcoblanquito

En Foxy Brown (1974), Pam Grier se ponía en la piel de la novia de otro agente del gobierno al que un cártel de la droga blanco ventila a tiro limpio. Con objeto de vengarlo, Foxy se cuela en una agencia de modelos, en realidad, escorts de lujo que se trajinan jueces, políticos y estupas; como sucediera en Coffy, haciéndose pasar por exuberante hetaira. Una vez en faena, liberará a una esclava sexual sometida con heroína, ocupando su lugar cuando es descubierta. Neutralizada con un picotazo de jaco, irá a parar a una planta procesadora de dicha sustancia, donde es brutalmente violada. Mala idea donde las haya. Lista como ella sola, Foxy consigue escapar, y a partir de ahí ya no hay quien la tosa: prende fuego al laboratorio y a continuación pide ayuda a unos black panthers para castrar, sin anestesia, al director de la agencia de modelos, esto es, el narcoseñor y tratante de negras. Contenidos en un jarro de cristal, Foxy obsequia los genitales amputados a la novia de su expropietario, y luego, como hiciera esta con ella, le inyecta un buco de padre y muy señor mío. Demasiado para el remilgo británico, en Reino Unido sería esa película confiscada por obscenidad.

Sombría y densa, también inepta, no ya serie B sino directamente sub-Z, The black connection (1974) exponía la circunstancia de un menda de Las Vegas que ha extraviado un importante pase de farlopa propiedad de unos mafiosi nada comprensivos. Puesto que reunir la pasta no va a lograrlo ni en sueños, el destino interviene: la viuda de un antiguo rival puede ayudarle a hacerse con una suculenta partida de heroína pura en Nuevo México. El plan es compensar a la mafia con el burro y luego poner rumbo a México... Precisamente, en The black godfather (1974), un cártel blanco de jamaro es el objetivo de un pujante trafica negro con problemas de conciencia, afectado por los estragos que la heroína siembra entre los de su raza, o eso afirma en un alarde de ambigüedad, como si sus drogas fueran menos nocivas que las que distribuyen los blancos. Y así, en un toma y daca de tiroteos, traiciones y partidas de potranco que pasan de mano en mano, transcurre el asunto sin pena ni gloria. Blaxpo de rompe y rasga en el que no faltan polis prevaricadores y pibones de bandera.

Dolemite es un chulo experto en artes marciales y coloso sexual, cuya guardia pretoriana la compone una falange de prostitutas adiestradas en kung fu y ninjas en topless

También conocida por Super Dude, Hangup (1974), dirigida nada menos que por Henry Hathaway, aunque eso no redunde en el resultado, apostaba igualmente por limpiar el gueto de indeseables, tarea de la que se hace cargo un veterano policía negro de la brigada de narcóticos en misión de búsqueda y destrucción. Su desiderátum es el tipo que ha introducido a su novia en la hipodérmica. Retorta propicia para experimentos frikis, el blaxpo coronaba una de sus más delirantes cimas con Dolemite (1975), producida, coescrita, musicada y protagonizada por Rudy Ray Moore, curtido comediante y cantante que comenzaba su carrera en los años sesenta recorriendo el circuito de clubs nocturnos de Cleveland. Dolemite nacía como un personaje de sus rutinas cómicas y de grabaciones de alto voltaje sexual, por ejemplo, This Pussy Belongs to Me (“Ese chocho me pertenece”) (1970) y otros LP poblados por putas, chulos, apostadores y buscavidas. Los beneficios de esos discos servían para financiar la adaptación cinematográfica de Dolemite, chulo experto en artes marciales y coloso sexual, cuya guardia pretoriana es una falange de prostitutas adiestradas en kung-fu y ninjas en toples. De nada le sirven estas cuando, conchabado con el alcalde de la ciudad, uno de sus competidores le tiende una trampa y Dolemite es condenado por posesión de drogas y artículos robados. Mientras se pudre en la cárcel, su discoteca The Total Experience pasará a manos del sujeto que le ha mandado al trullo. Aclarada la inocencia de Dolemite por otro chulo colega, el hombre vuelve a por lo suyo y el festival karateka está servido.

Más puteras que drogotas, como era el caso de Dolemite, las secuelas The human tornado (1976) y The return of Dolemite (2002) tampoco encajan demasiado aquí; por el contrario, The avenging disco godfather (1979), a pesar de no formar parte de la saga dolemítica, entra de lleno en la onda. Poli retirado, su prota, Moore, regenta una discoteca chachi y hace horas extras como vengador cuando su sobrina se queda medio lela tras un pasote de polvo de ángel, otro de cuyos trastornados usuarios no tiene mejor idea que cocinar en el horno a su propio bebé para servirlo en la cena de Pascua. Netflix ha hecho pública su intención de estrenar en breve Dolemite is my name, biopic cómico que si nada lo remedia protagonizará, ¡horreur!, el dilecto Eddie Murphy.

Sueros y pociones solo para negros

Obra del mismo realizador de Blacula, fullera transcripción del personaje de Bram Stoker a códigos blaxpo, Dr. Black, Mr. Hyde (1976) se inspiraba remotamente en otra criatura literaria, el esquizoide Dr. Jeckyll de Stevenson, para perpetrar una rijosa perogrullada en la que un médico sin asomo de ética, que investiga un remedio para la cirrosis, se autoadministra una droga de su invención y muta en Frankenstein de piel blanca y fuerza sobrenatural. De esa guisa se da un voltio por el castigado barrio negro angelino de Watts, y allí organiza una carnicería cuyas principales víctimas son chulos y putas.

Confirmación de que todo lo que va mal en esta vida puede ir a peor, Abar, the first black superman (1977) patentaba por su parte otra droga transformadora, desarrollada por un científico descubridor de un suero que inmuniza a un conejo contra las balas, que convertirá a un rocoso guardaespaldas en superhéroe. ¿Por qué semejante empeño? Fácil. El científico en cuestión, negro, se ha mudado con su familia a un vecindario blanco cuyo comité de bienvenida deja clarinete la poca gracia que le hace su presencia. Empiezan manifestándose ante su casa y terminan asesinando al hijo del científico. De ahí la contratación del escolta y sus posteriores superpoderes. Pertrechado también con una mesiánica conciencia social, Abar, híbrido de Superman y Nazareno que jode la marrana a unos borrachos convirtiendo la birra en leche, obra auténticos milagros con sus superpoderes, y sin necesidad de soltar ni un mamporro: a una furcia a la que su proxeneta golpea la inviste por ciencia infusa de sapiencia marcial y esta doblega al chulo con un par de llaves; más sublime aún: unos polis blancos antidisturbios son transfigurados, por la compasiva mirada de Abar, en pacíficos hippies.

En Three the hard way (1974) se apostaba por el drogogenocidio: una sociedad secreta neonazi crea un mortífero suero que solo afecta a los negratas

Pero para descubrimiento químico con derecho a Nobel el recogido en Three the hard way (1974). Sin tapujos ni circunloquios, sin necesidad de inundar barrios enteros con caballo y crac para anular a la población negra, apostaba por un drogogenocidio que de conspiranóico nada tenía. Una sociedad secreta neonazi, o mejor dicho, su científico en jefe, crea un mortífero suero que solo afecta a los negratas. El plan es verterlo en los depósitos de agua de ciudades con alto índice de ciudadanía negra, pero el trío protagonista –un productor discográfico, un hombre de negocios y una figura de las artes marciales: Jim Kelly, Fred Williamson y Jim Brown, tres actores asiduos al género, respectivamente– pondrá freno al disparate.

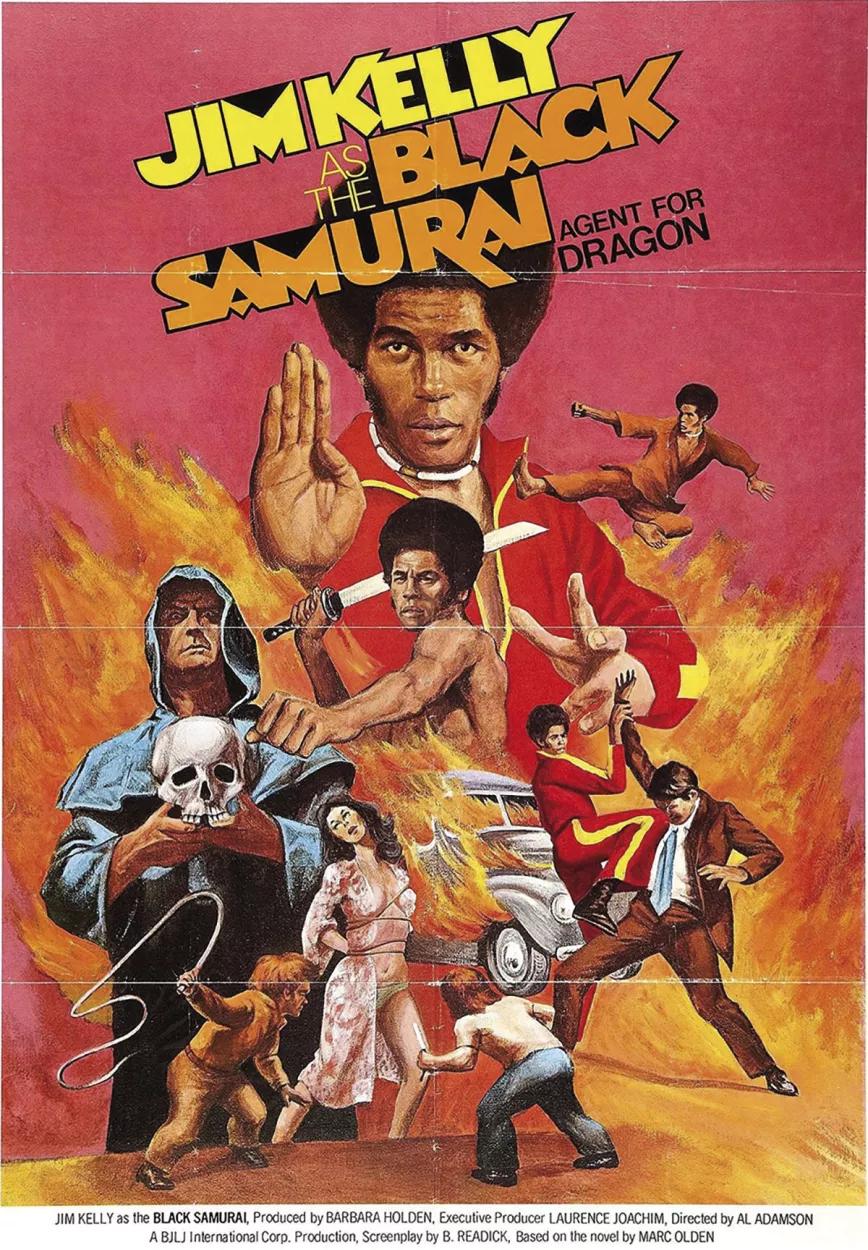

Media naranja perfecta de Dr. Black y Abar para un hipotético programa triple de autocine, Black samurai (1977) daba noticia de la existencia de DRAGON, o Defense Reserve Agency Guardian of Nations, organización para la que trabaja el agente karateka protagonista de esta otra ensalada de golpizas propiciada por el rescate de la hija de un embajador japonés, abducida con una terrible arma secreta llamada “la bomba congeladora”. Los responsables de tamaña bellaquería, además, dirigen una red internacional de narcotráfico, y practican magia negra, vudú y crímenes rituales. Por si fuera poco, el samurái negro también tendrá que deshacerse de un buitre disecado y una reata de pérfidos enanos. El coprotagonista negro de Corrupción en Miami, Philip Michael Thomas, corría con el papel principal del truño Death drug (1978), un fontanero con aspiraciones a ídolo musical que se engancha al polvo de ángel, convencido por sus efectos alucinatorios de que las capacidades mágicas de esa droga le ayudarán en su carrera. Un Grammy y un disco de platino parecen darle la razón, pero el precio a pagar será alto. Mientras se encuentra de compras en un súper, flipa tanto con el PCP que toma a los empleados por zombis y ogros, huyendo aterrorizado hasta que lo arrolla un camión.

Y así podríamos seguir hasta mañana. O pasado. Puesto que nuestro ánimo no es completista, otro día saldrán del panteón blaxpo TNT Jackson, Youngblood y varios títulos más que podemos permitirnos obliterar, puesto que inciden en lo que ya sabemos: chulos psicopáticos engalanados con horripilante vestuario, racismo inverso que demoniza a los blancos, copiosas raciones de desnudos femeninos, virulentas conflagraciones por un quítame allá esos alijos, etc. No nos despediremos, sin embargo, sin dar fe de la existencia de Black Dynamite (2009), parodia blaxpo casera rodada en 16 mm. Un veterano de Vietnam y exagente de la CIA, el tal Black Dynamite, se jura despejar su entorno de camellos y malhechores. Con el prurito de rigor, su hermano pequeño la ha espichado por culpa de las malditas drogas, en el proceso descubrirá que el difunto era también agente de la CIA, encubierto, y que la maligna organización que ha infestado el barrio de drogas está introduciendo heroína en orfanatos negros. Naturalmente, el dinamitero sale victorioso de su cruzada, y como recompensa se gana el afecto, y más cosas, de una activista black power que trabaja en uno de esos orfanatos endrogados.

Reflexiones de un ‘dealer’