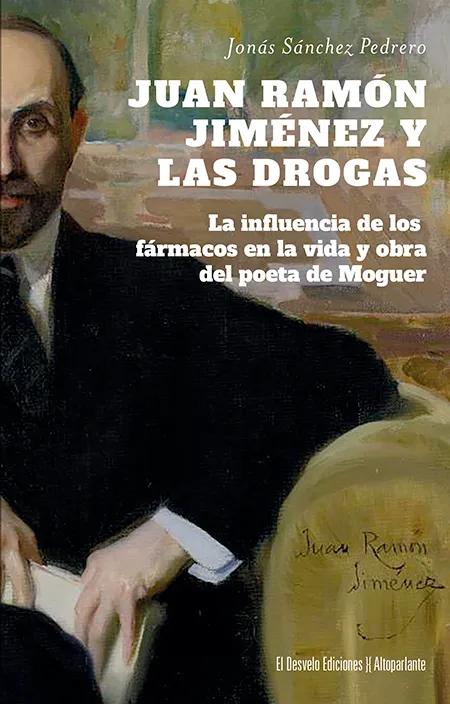

Juan Ramón Jiménez y las drogas (El Desvelo Ediciones, 2025), 160 páginas, PVP: 17,50 €.

Jonás Sánchez Pedrero (Madrid, 1979) ha publicado este año Juan Ramón Jiménez y las drogas, uno de los libros que han dado más que hablar en los mentideros del mundillo literario al descubrir que el gran poeta español del siglo XX tenía una relación destacada con los opiáceos; una familiaridad medicamentosa que, hasta la investigación de este colaborador habitual de Cáñamo, permanecía discretamente emboscada en su obra.

Este ensayo sobre “la influencia de los fármacos en la vida y en la obra del poeta de Moguer”, como reza su subtítulo, no es el primer libro de este madrileño que al terminar en la capital sus estudios de Biblioteconomía y Documentación, con 22 años, se refugió en el pueblo extremeño de su padre, Baños de Montemayor, para encargarse de la Biblioteca Municipal. Ya en el 2004 ocupó la plaza de bibliotecario en Hervás, donde sigue trabajando y leyendo. “Siempre he sido un lector voraz –me dice–, algo que mi profesión y mi retirada vida en la España póstuma, me permiten ejercer con delectación, y casi por obligación”.

Antes de este ensayo, Sánchez Pedrero publicó al menos cuatro libros de poemas (Visceras, Bulto, Pezón y AlfaVeto): “Mi interés por la poesía viene de familia. Un poema que mi padre me regaló por mi trece cumpleaños desató un torrente emocional al que me hice adicto desde entonces”. Investigar sobre la figura de Juan Ramón aúna también, además de la poesía, el temprano interés de Jonás por las drogas: “Mi interés por ellas comenzó siendo un adolescente. Quise revestir de conocimiento mis primeros porros con Historia general de las drogas de Escohotado. Mis lecturas drogófilas iban así en paralelo a las literarias, lo que forjó un interés casi involuntario por la relación entre drogas y literatura. Tirando del hilo bibliográfico me encontré leyendo a autores como Jonathan Ott o Juan Carlos Usó. Y fue precisamente Drogas y cultura de masas de Usó el libro que me dio a conocer la presencia de las drogas en la vida y obra de escritores que yo había leído. Para mí fue revelador”.

Entre las labores que Jonás Sánchez Pedrero vincula con las drogas están sus quehaceres como letrista y cantante de las extintas Duodeno Band y El muerto es Bruce Willis, cuyos repertorios, “en gran parte”, me dice, “fueron compuestos bajo los efectos del cannabis”.

Los lectores de Cáñamo lo conocen desde hace años por sus artículos sobre escritores y sustancias inspiradoras. Una serie que continúa y que empezó con el artículo sobre Juan Ramón que, con el tiempo, ha terminado siendo este enjundioso ensayo publicado por Desvelo ediciones. Aunque en la entrevista se pone serio, en otra ocasión que le pregunté por el origen de aquel artículo me habló de una gripe: “La euforia que devino de un tratamiento gripal con codeína me dejó como residuo una tristeza maravillosa para alguien con ínfulas de poeta como yo, e imaginé lo que podría producir los numerosos tratamientos opiáceos en la lírica de Juan Ramón”.

¿De dónde te viene ese interés por saber lo que consumen los escritores?

A mí el interés me viene por la lectura de la obra de los escritores. Lo que pasa es que a veces se me va de las manos y leo epistolarios, diarios, biografías y ensayos sobre ellos. Algo que me muestra, en ocasiones, facetas desconocidas y a menudo soslayadas de los mismos.

Los lectores de Cáñamo llevan ya siete años conociendo tus reportajes, el primero fue precisamente el de Juan Ramón, ¿qué te llevó a investigar sus usos y abusos farmacológicos?

Como te digo, a mí lo que me interesó de Juan Ramón Jiménez fue su obra. Lo que ocurre es que en paralelo a mis lecturas poéticas leía a Antonio Escohotado. Su monumental Historia general de las drogas me parece uno de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX. Cuando descubrí algunos pasajes donde el poeta de Moguer afirmaba consumos de opio y no encontrar ninguna referencia al asunto en la Historia de “Escota” ni en Drogas y cultura de masas de Juan Carlos Usó, decidí meterme en harina y descubrir hasta qué punto el consumo medicamentoso pudo condicionar su vida y su obra.

Después de leerlo a fondo, a él y a sus biógrafos, ¿has descubierto el misterio de la “enfermedad sin nombre” de Juan Ramón Jiménez?

Pienso que podría tratarse de un síndrome abstinencial medicamentoso donde los opiáceos y los neurolépticos jugarían un papel crucial.

El temor al qué dirán

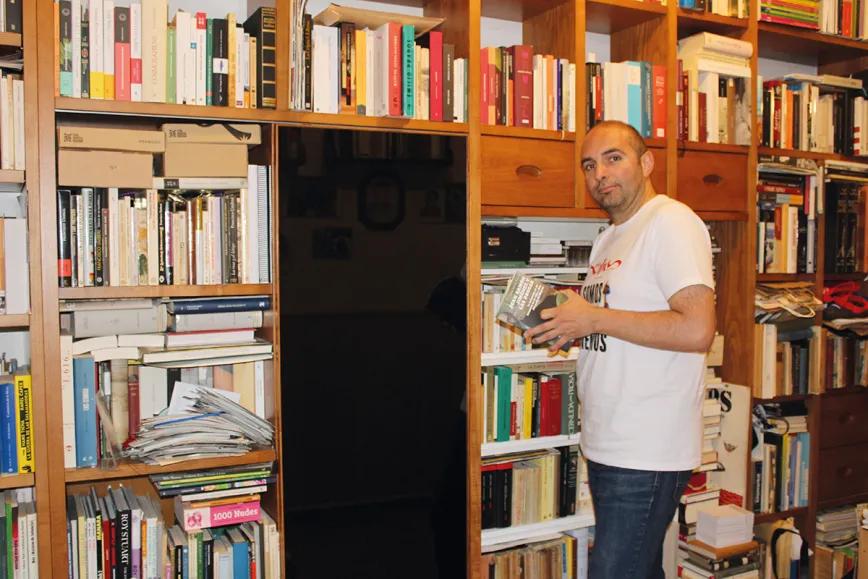

Posando en la biblioteca de su casa con una camiseta de la revista Ulises (de la que también es colaborador), en la que puede leerse “Somos lo que comemos”, junto a hermosos ejemplares de hongos psilocibios.

Cuando se publicó en estas páginas aquel primer artículo, la Fundación que cuida y defiende su legado protestó. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijeron? ¿Han dado cuenta ahora de la publicación de este libro?

A día de hoy no. Sí sus interesados escuderos. Con respecto a aquel primer artículo, tú conoces la historia mejor que yo. Conminaron a la revista Cáñamo a retirar el texto. Supongo que para quienes Juan Ramón pasaba por poeta inmaculado no les sentó nada bien que alguien pudiera poner sobre la mesa pruebas de consumos opiáceos que, por otra parte, ellos conocían de sobra porque algunos datos estaban tomados de publicaciones que habían visto la luz gracias a sus herederos. Me consta que, además, el archivo personal del poeta esta trufado de prospectos de diversa índole que yo no he tenido la oportunidad de manejar. Este trabajo está realizado leyendo los epistolarios y diarios que sus herederos han coeditado desde 2006, por lo que sorprenderse por ello me resulta sorprendente. A ojos de hoy, la palabra droga, como la palabra opio o morfina suenan con una carga peyorativa que nadie se para a valorar en su “justa medida” (y nunca mejor dicho).

Es tanto el estigma que pesa sobre el uso de drogas ilegales que se entiende la reacción de sus herederos. Supongo que, aunque no lo verbalicen, el miedo es que el premio Nobel de Moguer sea considerado un yonqui. Ahora que tenemos tiempo y espacio, ¿qué les dirías? ¿Cómo les explicarías el valor de tu estudio, la importancia de entender los usos farmacológicos de Juan Ramón?

“Se puede ser un magnífico poeta (de los más abarcadores del castellano, como es Juan Ramón) y ser consumidor de opiáceos, tal como le ocurría a su admirado Goethe, a un gran pintor como Goya, o un excelente músico como Wagner; casos en los que solo el prejuicio puede condenar su valía”

Creo que el autor de Platero y yo no dejaba de ser un hombre de su tiempo. Por un lado, un muchacho criado bajo la pacata moral religiosa, por otro, un joven seducido por sus referentes literarios que usaban de los llamados “paraísos artificiales”. Un joven, además, con una sexualidad en estallido que traiciona sus cábalas puristas. Con el paso del tiempo se consolida el hombre que, inmerso en un confort de enfermo crónico, inhibe su responsabilidad como usuario de “drogas heroicas” para entregarse al recetario de sus médicos que, por otra parte, elegía a conveniencia según el medicamento a recetar. Los opiáceos son sustancias que merman la salud en función del número de síndromes de abstinencia y la intensidad del consumo previo. Un uso racional y sensato, donde prevalezca la mesura, no tiene por qué condicionar la vida del usuario, como demostró Antonio Escohotado en Confesiones de un opiófilo. Pero este no fue el caso de Juan Ramón, que adoptó muy a las claras un papel de entregado paciente. Con respecto al rechazo de los juanramonistas, creo que pudiera derivar del estigma moral que lleva implícito cualquier asunto relacionado con las drogas. Les diría que se puede ser un magnífico poeta (de los más abarcadores del castellano, como es Juan Ramón) y ser consumidor de opiáceos, tal como le ocurría a su admirado Goethe, a un gran pintor como Goya, o un excelente músico como Wagner; casos en los que solo el prejuicio puede condenar su valía.

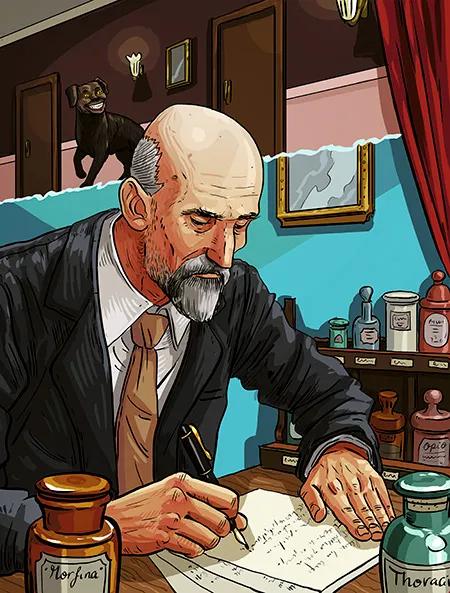

Una vez conocemos la botica de Juan Ramón resulta innegable pensar en los posibles vínculos entre los fármacos y la obra. Sin estar al tanto de su consumo farmacológico, ¿se nota en su obra por ejemplo una influencia opiácea? ¿Puedes poner algún ejemplo?

Podría poner infinidad de ejemplos a lo largo y ancho de su obra, pero citaré dos por paradigmáticos. Es sabido que uno de los efectos de los opiáceos sobre la psique es la distorsión del espacio y el tiempo. Espacio y Tiempo se llaman dos de las últimas composiciones de Juan Ramón.

La medida y la intoxicación

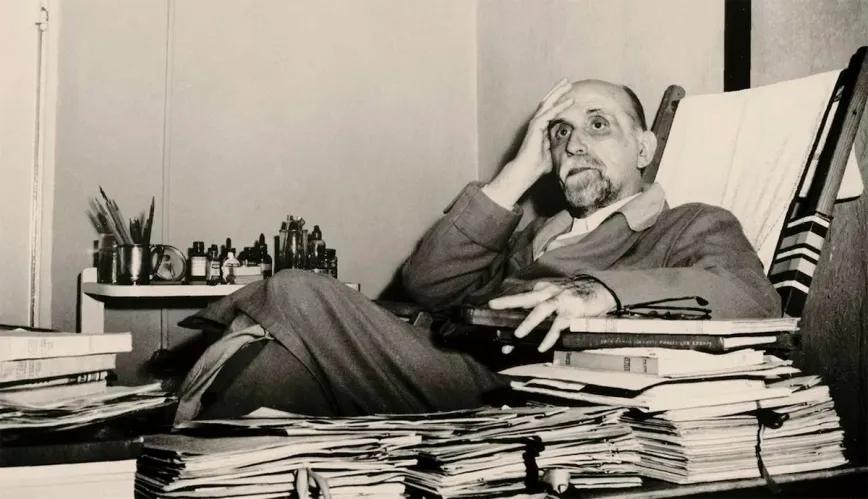

Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva, 1881- San Juan de Puerto Rico, 1958) recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956.

Al leer Juan Ramón Jiménez y las drogas, y ver en perspectiva la hipocondríaca existencia del poeta, se demuestra el sin sentido de la prohibición y el equívoco moral que rodea el consumo de drogas. ¡Cuánto sufrimiento se hubiera ahorrado el escritor de haber normalizado el uso de opio! Juan Ramón da la impresión de haber desarrollado, desde la culpa, una dependencia viciada, un hábito mal llevado que lo condenó a estar siempre bajo prescripción médica. De haberlo tratado como amigo, ¿qué consejo le habrías dado para mejorar su vida?

Igual que no acepto consejos (sé equivocarme), procuro no darlos. Pero por entrar en el juego que propones, le diría que constatara algo que él ya sabía mejor que nadie porque lo dejó escrito: procurar una medida para la palabra “gota” que le evitase intoxicaciones (solo la dosis hace el veneno, que diría Paracelso).

“Si algo te otorga la vida en un pueblo pequeño es visionar la condición humana a través de un microscopio. Puedes reconstruir las grandezas y, ¡ay!, las miserias de cada cual a lo largo del tiempo. Algunos pueblos de la España póstuma son jaulas de postal y acedías culturales. Claro que el tráfago del frenopático urbano hace que desde bien joven me decantase por esta misantropía desganada”

A la espera de que publiques compilados en un próximo libro los artículos que has dedicado a otros escritores, me gustaría preguntarte, ¿es necesario estar drogado para enfrentar los desafíos de la escritura?

Más bien diría lo contrario. Quien busque en las drogas una súbita habilidad espontánea me temo que riega en yermo. La química estimula destrezas y percepciones, pero no capacidades. En cualquier caso, el propio concepto de “estar drogado”, después de leer Pharmacophilia de Jonathan Ott, se tambalea. Uno puede “drogarse” con un perfume, mediante la propia respiración, con un paisaje o la contemplación de una obra de arte, a lo “síndrome de Stendhal”.

Has escrito artículos sobre los usos psicotrópicos y la escritura de Juan Goytisolo, Rafael Chirbes, Leopoldo María Panero, Francisco Nieva, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Ramón María del Valle-Inclán, Benito Pérez Galdós, Rafael Sánchez Ferlosio, Francisco Umbral, Ramón Gómez de la Serna, Ramón J. Sender, Pío Baroja, Luis Buñuel, Miguel Ángel Velasco, Eduardo Haro-Ibars… ¿Es que no hay mujeres escritoras que se droguen?

Ya he dicho que mi interés por la farmacia de los autores nace de mi predilección por su obra. Hasta ahora no ha habido mujeres que me atraigan para no dejar libro sin leer como he hecho con los autores que citas. Lo siento, mi interés no admite “paridades”. Aunque próximamente aparecerá en estas páginas un artículo sobre Rosa Chacel, y también dediqué uno a Susan Sontag hace unos años.

Bibliotecario en la España póstuma

Jonás en su pueblo, Baños de Montemayor, con la torre de la iglesia de Santa María de la Asunción y el embalse al fondo.

Además de escritor en tus ratos libres, eres bibliotecario en Hervás, ¿cómo es la vida en un lugar tan retirado?

Parafraseando a mi buen amigo Eduardo Moga, vivir aquí es habitar un “paraíso difícil” o un “desierto verde”. Paso mi vida en un espacio de privilegio, un paisaje de ensueño junto a un paisanaje de pesadilla. No muy distinto del que mora en cualquier otro lugar del mundo, creo que es una cuestión de “Homo Siemens”. Si algo te otorga la vida en un pueblo pequeño es visionar la condición humana a través de un microscopio. Puedes reconstruir las grandezas y, ¡ay!, las miserias de cada cual a lo largo del tiempo. Algunos pueblos de la España póstuma son jaulas de postal y acedías culturales. Claro que el tráfago del frenopático urbano hace que desde bien joven me decantase por esta misantropía desganada.

Uno siempre piensa que para sobrellevar la estresante y deprimente vida en la gran ciudad es necesario el uso de sustancias estimulantes y relajantes, incluso legales ¿y en un pueblo de la Extremadura profunda? ¿Qué usos y abusos detecta entre sus paisanos?

Aquí se abusa de lo mismo que en la urbe: alcoholazos y alquitrán en cigarrillos. Y “benzos” a cascoporro, claro. Cocaína, sí. Bastante. En el abuso hay poca diferencia fruto de la nula educación, también farmacológica. Es en el uso donde hay una inclinación hacia la marihuana frente al hachís (más urbano). Pienso que disponer de grandes extensiones de terreno, así como el clima, facilitan la cosa. La sociología nos determina también en este aspecto y Extremadura tiene una población envejecida y una escasa juventud. Por esto, las drogas de síntesis apenas se demandan, por lo que escasean y apenas se conocen. Curiosamente, había una transmisión oral del uso de las plantas medicinales y la micología que se está perdiendo con la desaparición de nuestros mayores. El Valle del Ambroz es un lugar de extraordinaria vegetación. Fue buena “tierra de osos” según el Libro de Montería de Alfonso XI y ha sido destino de expediciones botánicas a lo largo de la historia. Una riqueza cultural y natural que se está perdiendo delante de nuestros ojos.