Larga y ajetreada –también combativa, desconcertante y jocosa– está siendo la difusión del ácido lisérgico, aunque filósofos tan dignos del mayor crédito afirmen que el LSD constituye una poderosa herramienta para cartografiar la mente. Uno de ellos, Juan Arnau, insiste además ahora mismo en que el uso controlado de esas sustancias psicoactivas confirma su eficacia en terapias asociadas con enfermedades terminales, trastornos de ansiedad, depresión, angustia psicosocial, adicciones y estrés postraumático.

Y estoy glosando en parte un lúcido trabajo suyo reciente publicado en el diario El País del pasado 8 de marzo, que muy bien sirve como anticipación al excepcional ensayo titulado Sueños de ácido, objeto de este comentario. En ocasiones también completa ciertos aspectos filosóficos que apuntan hacia la “disolución del ego, superación de las limitaciones del espacio y el tiempo: sensación de que el tiempo se ralentiza o se detiene, y proporciona la impresión de pertenencia a una conciencia cósmica y la experiencia, jubilosa y abrumadora, de unicidad con la totalidad del universo”. En definitiva, unas vivencias de las que, en mayor o menor grado, participamos quienes hemos tomado ácido lisérgico o algunas de las demás sustancias psicoactivas que potencian esos estados. Y ello a pesar de los obstáculos, persecuciones y condenas carcelarias que supone “viajar” a partir de su prohibición allá a fines de la década de 1960.

Parece, por tanto, que más de medio siglo después y dada la vigencia de esa ilegalización, y por mucho que insistamos quienes nos oponemos a ella –sobre todo, voces con mayor peso público que la mía–, todavía debemos atenernos a la vieja fórmula de Niels Bohr. Pues este físico danés, premio nobel en 1922, aseguraba que una nueva verdad no se impone porque convenza a sus adversarios, sino porque estos terminan muriéndose y son sustituidos por una nueva generación para la cual esa verdad es perfectamente natural.

Claro que como dijo Humpty Dumpty en la Alicia, de Lewis Carroll: “Una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga… ni más ni menos […] Pues la cuestión es saber quién es el que manda… eso es todo”.

Y de momento, los que detentan el poder se resisten a consentir la difusión de algo –en este caso, el LSD– que pueda hacer peligrar la disparidad entre sujeto y objeto, y no renuncian a su obstinación por explotar el mundo exterior en provecho de las ganancias que les reporta, aunque sea a costa de agotarlo y, en consecuencia, hacer que todos los humanos terminemos víctimas de la venganza de una naturaleza –pienso en la hipótesis Gaia– incapaz de resistir más agresiones.

Un arma psicoquímica

Martin A. Lee y Bruce Shlain, en su apasionante y a ratos muy divertido libro de quinientas páginas y pico que nunca cansa y hasta produce escalofríos mezclados con carcajadas, Sueños de ácido, empiezan abrumándonos con datos sobre las actividades secretas de la CIA y su antecesora, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, sus siglas por su nombre en inglés: Office of Strategic Services). Para ello se basan en informaciones ya desclasificadas en 1985, fecha de la edición original de su trabajo que la editorial Página Indómita traduce con los añadidos de la segunda publicada en 1992.

Estamos en plena guerra fría. El supuesto lavado de cerebro por parte de soviéticos y chinos obsesiona al gobierno de Estados Unidos. Este recurre a sus llamados Servicios de Inteligencia en busca de métodos químicos que en los interrogatorios les permitan detectar a simpatizantes de los comunistas, a agentes dobles y a potenciales renegados de los “valores americanos”.

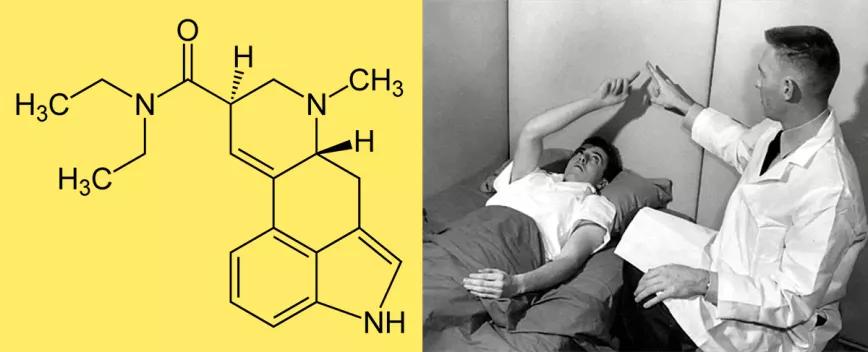

Después de constatar el fracaso del peyote, la marihuana, la mescalina, la cocaína y todo tipo de drogas existentes –se detalla la utilización de los propios agentes–, a principios de la década de 1950 empiezan a experimentar con el LSD-25. Lo prueban con personas que difícilmente podían oponer resistencia a servir como cobayas: prisioneros de guerra, reclusos de las cárceles, pacientes de hospitales psiquiátricos, enfermos terminales, “desviados sexuales”, e incluso vuelven a insistir con agentes de seguridad predispuestos. Los informes que se incluyen y los numerosos ejemplos recogidos al respecto, siempre muy bien expuestos, no tienen desperdicio.

Surgen personajes tan atractivos como el novelista Ken Kesey –exitoso autor de Alguien voló sobre el nido del cuco–, plenamente entregado en California a la aventura psicoactiva con sus acid test, cuyo lema es: “Mételos en tu película antes de que ellos te metan en la suya”

En principio se llegó a la conclusión provisional de que con el ácido se podrían “obtener declaraciones verdaderas y precisas de los individuos que hablan bajo su influencia durante el interrogatorio”. Pero pronto concluyeron que tampoco el LSD era útil, pues los individuos se daban cuenta de que estaban drogados por mucho que se rompieran las defensas de la personalidad.

El ejército, a su vez, insistía en que necesitaban encontrar un arma psicoquímica para utilizarla a gran escala que fuera capaz de incapacitar al enemigo; algo que volviera loca a la gente, sin que la economía se viera afectada por destrucciones y montones de cadáveres. Demostrado que el LSD no servía, se recurrió a otros productos, como el llamado BZ, probado en Vietnam sin los resultados apetecidos.

Pero no voy a destripar la perfecta narración que se hace en Sueños de ácido de los incontables intentos de difusión de productos supuestamente incapacitantes. Suelen ser tan delirantes y aterradores que merecen una lectura detenida, capaz, en ocasiones, de poner los pelos de punta por su semejanza con las propuestas de los sanguinarios jerarcas nazis cuando, en busca de la “solución final” –esto es, terminar con todos los judíos–, decidieron utilizar el Zyklon B con objeto de ahorrar munición y evitarles posibles culpabilidades a soldados especialmente sensibles o eventuales poco partidarios del Reich de los mil años.

Paso, en consecuencia, a la parte siguiente del libro donde se da cuenta de la difusión de las sustancias psiquedélicas en contextos ajenos a su utilización policial y militar.

El espía iluminado y el viaje siniestro

Resulta que, a finales de la década de 1950, Alfred M. Hubbard, “un espía iluminado” –así lo llaman Lee y Shlain– que tenía contactos con el FBI, entró en contacto con prestigiosos intelectuales interesados por sustancias psicotrópicas que provocan estados modificados de conciencia. Entre ellos, Aldous Huxley, Alan Watts y el poeta beat Allen Ginsberg, que ya las habían tomado, aunque no todavía el LSD proporcionado por Hubbard. El consumo del ácido amplió su defensa, escrita en diversos libros, del incremento de la creatividad y el crecimiento personal que proporcionaba.

Quizá uno de los más difundidos, aunque en realidad publicado después de sus experiencias con mescalina, haya sido el ensayo de Huxley, que se tituló Las puertas de la percepción, a partir de la frase de William Blake: “Si las puertas de la percepción se limpiasen el mundo aparecería tal cual es: infinito”. Por cierto, como es sabido de sobra, el mítico grupo de rock encabezado por Jim Morrison, The Doors, también tomó su nombre de ahí.

Esta difusión de los psiquedélicos produjo una intensa reacción negativa por parte del establishment médico y los medios de comunicación, que, de hecho, repetían las peregrinas ideas que terminó defendiendo la CIA y similares después de sus múltiples experimentos: esas drogas resultaban extremadamente peligrosas porque volvían locas a las personas. Mientras que por parte de la clase médica el motivo oficial del rechazo se basaba en que el LSD no se podía evaluar como la mayoría de los demás medicamentos, pues no garantizaba alivio de síntomas específicos, al contrario, podía ayudar a las personas sanas de modos ajenos a sus conocimientos profesionales. Y así, el Congreso de Estados Unidos promulgó en 1962 normas relativas a que los medicamentos debían demostrar que eran eficaces a la hora de tratar la afección para la que iban a ser comercializados. El LSD no satisfacía esos criterios, por lo que desde entonces su distribución quedó sometida a un estricto control. Solo cinco años después, la amplitud de su uso, sobre todo entre los jóvenes, llevó a la prohibición total.

Un inciso quizá digno de tenerse en cuenta: uno de los primeros que tomaron el ácido de Hubbard fue el escritor William Burroughs. Y después del “viaje” aseguró que existían fuerzas siniestras interesadas en esa droga que buscaban controlar en lugar de liberar. Algo que lleva a recordar la actitud del hoy tan justamente celebrado Philip K. Dick. Aunque varias de sus novelas se leyeron como modelos y representaciones de experiencias con ácido –y estoy pensando de modo especial en la titulada Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que motivó una llamada telefónica entusiasta de John Lennon y Timothy Leary (del que enseguida se tratará) felicitándole por ello–, Dick, tras probar el LSD una sola vez, lo detestó. Según él, le había revelado que existían dos tipos de configuraciones psíquicas: aquellas para las que la realidad es luz, vida, alegría, y aquellas para las que es muerte, tumba y caos. Y que la suya pertenecía a la segunda clase.

Los Alegres Bromistas

El casual descubrimiento del LSD por parte del doctor Albert Hoffman –detallado una vez más en Sueños de ácido– encontró su camino, aparte de en los terrenos médicos y políticos, hasta llegar a Timothy Leary, un profesor de la Universidad de Harvard. Eso supuso una sucesión de actos y prédicas imprudentes de este, a quien Lee y Shlain califican de “una especie de vocero carnavalesco del movimiento psiquedélico”.

A partir de entonces –hacia la mitad del libro– comienza la narración que encuentro más divertida de la historia del LSD. El psiquedélico, ya fuera del control estricto de las agencias represivas gubernamentales y de su uso medicinal, se difunde a gran escala. Surgen personajes tan atractivos como el novelista Ken Kesey –exitoso autor de Alguien voló sobre el nido del cuco–, plenamente entregado en California a la aventura psicoactiva con sus acid test, cuyo lema es: “Mételos en tu película antes de que ellos te metan en la suya”. Y su película la ejemplifica el viaje, interior y exterior, en compañía de una panda de pirados, los Merry Pranksters (Alegres Bromistas). Juntos recorren Estados Unidos de costa a costa tomando ácido sin parar en un autobús que conduce Neal Cassady –el Dean Moriarty de En el camino, de Kerouac–. Sus disparatadas peripecias las narra magníficamente Tom Wolfe en su extenso y vibrante reportaje Gaseosa de ácido eléctrico –y no Ponche de ácido lisérgico, como se tradujo con desacierto en una versión española olvidable.

Hay un decepcionante encuentro con Timothy Leary y diversos sucesos demenciales que dan paso al San Francisco ácido de Haight-Ashbury; a los grupos musicales psiquedélicos: Jefferson Airplane, Grateful Dead, Love y centenares más; al contacto con los violentos Hells Angels, de los que escribe con su desenfado y acierto habituales Hunter S. Thompson. También se recoge en Sueños de ácido la relación del LSD con la izquierda radical, que termina rechazándolo porque el subidón es incontrolable. Sin olvidar la importancia que tuvo en el cambio musical de la canción protesta al rock de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura.

Yippies, infiltrados y cultura de masas

Total, que en la segunda mitad de la década de 1960 el LSD se ha masificado y sus manifestaciones más folklóricas –el flower power, sin ir más lejos– alcanzan amplia difusión pública. Los hippies ocupan las portadas de revistas y diarios. Y entramos en una parte de Sueños de ácido donde se presta atención, ateniéndose a criterios rigurosos, a las publicaciones underground, los originales y novedosos carteles que anuncian los conciertos y la explotación de estos por parte del mundo del negocio, con el de Woodstock como caso paradigmático.

Luego Lee y Shlain se alargan, utilizando su habitual estilo tan ameno, ocupándose de los movimientos radicales. De hecho, analizan especialmente a los yippies, cuyas cabezas más visibles, Jerry Rubin y Abbie Hoffman, consideran que fueron víctimas de “su ansia de ser el centro de atención que les llevó a intensificar su autopromoción […] y, como estrellas de la telenovela radical en curso, trivializaron inconscientemente los mismos asuntos que intentaban dramatizar. El resultado fue una parodia de la política izquierdista”. Una posición, según ellos, que al final resultó tímida en comparación con la teatralización de los Black Panther.

Insisten, sin embargo, en el papel ejercido por el FBI en su empeño por desmantelar cualquier disidencia, infiltrando agentes que utilizaban una retórica revolucionaria para incitar a otros a la violencia. Y según los datos que manejan, durante ese período, más de doscientos cincuenta mil ciudadanos estadounidenses fueron objeto de “vigilancia activa” –las comillas son suyas–, y se crearon expedientes sobre las actividades legales y la vida personal de varios millones más. No es de extrañar esto si se tiene en cuenta que, cuando llegó el cambio de década, la contracultura ya tenía millones de adeptos claramente visibles, mientras que el rock, las drogas y la moda hip estaban siendo absorbidos sin mayores dificultades por la sociedad convencional.

Lamento dar fin a estas páginas, porque he pasado por alto muchas cuestiones tratadas con un gran rigor en Sueños de ácido que merecían mayor atención. Los encontrará quien lea el libro, que recomiendo encarecidamente, de cuya buena traducción sirve de muestra el acertado uso de psiquedélico y no del oficialmente reconocido y erróneo psicodélico –hay una nota que lo aclara–, aunque eche en falta que en la bibliografía no conste la edición en español de numerosos de los libros recogidos.

Martin A. Lee (foto derecha) y Bruce Shlain.

Traducción de Luis González Castro

Página Indómita, 2023. 528 pág. 34,90 €