Si en la pasada entrega de “Los papeles del cannabis” esbozamos lo que fue el consumo entre los grifotas del subdesarrollo, hoy nos ocuparemos de aquellos que recogieron su testigo: los jóvenes drogados del desarrollo.

Según Pau Malvido, icono de la Barcelona contracultural, la boîte Tokio ya fue cerrada por “cuestión de drogas” hacia 1964. Los asiduos del Tokio eran una mezcla de catalanes hijos de familias pequeño-burguesas, de barrios como el Ensanche más pobre, el casco antiguo, Horta o el Poble-sec, e hijos de inmigrantes andaluces. También iban vástagos de familias pudientes con ganas de desmadre, gente golfa que pasaba de estudiar y se contaban entre los últimos de la clase, expulsados de colegios de pago, matriculados en academias disciplinarias... Un lugar, en definitiva, donde yeyés, rockeros y niños bien engolfados se juntaban con pijoapartes, macarras y grifotas de toda la vida para disfrutar de la música en vivo de Los Salvajes y otros grupos de la época.

La clausura del Tokio pasó prácticamente desapercibida en los medios de comunicación. Sin embargo, las experiencias a las drogas –principalmente, a la marihuana y LSD– no tardaron en incorporarse a la naciente escena del pop-rock español.

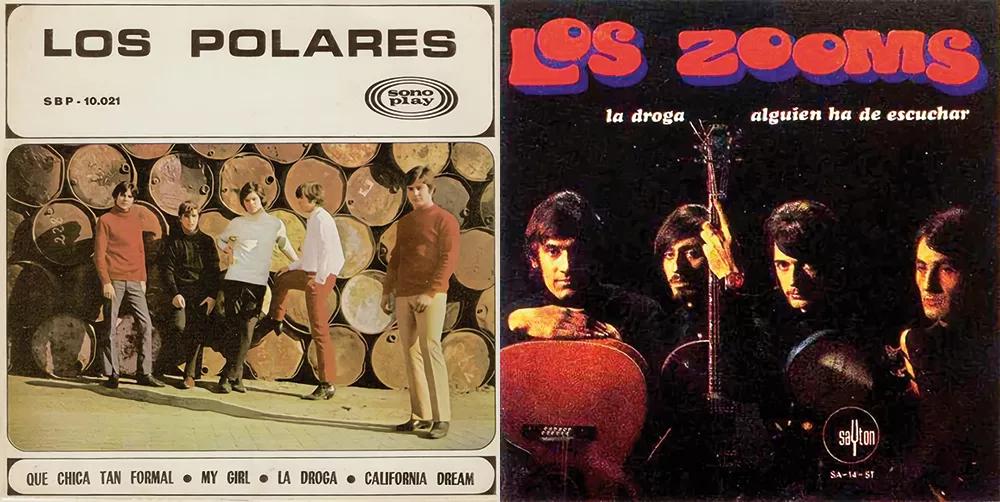

En 1966, el grupo Los Polares editó una canción titulada “La droga”, versión libre del tema “LSD” de The Pretty Things. Al año siguiente fueron Los Zooms quienes grabaron otra pieza titulada igualmente “La droga”. Dos años más tarde Los Kifers –nombre que parecía rendir homenaje al kif– sacaron un tema titulado “El sol es una droga”, y Miguel Ríos incluyó la canción “El viaje”, en el que rememoraba sus experiencias con LSD, dentro de su LP Mira hacia ti. En 1970, Los Brincos publicaron su LP Mundo, demonio y carne, que también aludía a las sustancias psicoactivas consumidas por los jóvenes. Incluso había un grupo originario del Puerto de Sagunto que se presentó en público con el nombre de La Droga.

Guateques de escándalo en Zaragoza

En sus ansias por conquistar espacios de libertad, y ante la falta de zonas destinadas al ocio, la juventud española de los sesenta se dedicaba a organizar fiestas privadas –con comida, bebida y baile– que se celebraban en domicilios particulares. Normalmente, los guateques solían celebrarse los domingos por la tarde, algunos bajo la vigilancia –más o menos estricta– de algún progenitor. Pero los más atrevidos y liberadores tenían lugar en casas prácticamente abandonadas o en parcelas y locales alquilados ex profeso, lejos de la inquisidora mirada de padres y madres. En algunos casos, como sucede actualmente con las raves, la hora y el lugar no se conocían hasta el último momento, por motivos de seguridad, para que nadie pudiera abortar la fiesta.

Hubo colectivos que se especializaron en la organización de guateques libérrimos, como Los Cheyennes, de Zaragoza, cuya detención en diciembre de 1968 estuvo rodeada de un gran escándalo. Así lo recuerda Matías Uribe, comentarista y crítico musical del diario Heraldo de Aragón, en su libro Polvo, niebla, viento y rock (2003):

Los Cheyennes, pese a su denominación homóloga a otro famoso grupo musical catalán de la época, no eran un conjunto musical sino una pandilla de jóvenes o “banda juvenil”, según denominación de la Policía, que asiduamente acudían a las actuaciones de los conjuntos modernos, alborotando y provocando de forma manifiesta. “En el barrio Oliver –recuerda uno de los componentes del Grupo 70– nos montaron un cirio tremendo. Hubo bofetadas, empujones, peleas entre ellos, sangre… Se provocaban unos a otros y a veces las actuaciones acababan en verdaderas batallas campales. En una ocasión armaron una tan gorda en el club Tony, de Las Fuentes, que al día siguiente lo cerraron. Eran como The Warriors a la española”.

De todas formas, el modo de diversión de Los Cheyennes era todavía algo más desenfrenado: montaban guateques donde se bebía, se consumía droga y había sexo. Tenían para ello una desvencijada parcela en el número 13 de la calle Nuestra Señora de Begoña (Delicias), con cuatro habitaciones amuebladas, por decir algo, con viejos sofás, colchonetas y camastros, iluminadas con tenues luces rojas, con las paredes llenas de “frases soeces”, según las calificó luego la Policía, y símbolos nazis, y donde cada domingo por la tarde se reunían en torno a medio centenar de chicos y chicas que, previo pago de treinta pesetas de entrada, además de escuchar la música más “moderna” llegada a España, fumaban grifa, bailaban y hacían el amor, a veces, incluso, según aseguran testigos, sorteando las chicas mediante un curioso sorteo de sus braguitas respectivas, que metían en una champanera. Gente moralmente muy atrevida para una época tan férreamente moralista, y con una estética avanzadísima para aquellos años, 66-68. Ellos, jóvenes de clase obrera y desaseados, según un testigo; y ellas, chicas, curiosamente de buena posición social, que vestían ropa cara y fumaban tabaco rubio.

El conocimiento de estos hechos en una ciudad provinciana como Zaragoza, entregada sin reservas a la advocación de la Virgen del Pilar y sede de la Academia General Militar, produjo una auténtica conmoción social. Así lo cuenta Matías Uribe:

Ni qué decir el escándalo que supuso para la sociedad de la época –lo sería incluso hoy– cuando la Policía hizo pública la detención de treinta y nueve miembros de aquella pandilla, saltando la noticia a los periódicos con gran profusión tipográfica y gráfica. Heraldo de Aragón tituló en su ejemplar del 12 de diciembre del 68: “Una banda juvenil –Los Cheyennes–, descubierta y arrestada por la Policía”. Y como subtítulos: “En una finca de Delicias protagonizaban las más escandalosas orgías, acompañados de jovencitas de catorce a veinte años. Habían implantado un sistema de terror y nadie se atrevía a denunciarlos”.

En total, fueron treinta y nueve los jóvenes detenidos el día de la redada, veintiuno de ellos, chicas, más de la mitad entre catorce y quince años. Según las fichas policiales de la época, los integrantes de la banda tenían oficios como soldador, chapista, administrativo, técnico de TV, ebanista, carpintero, ajustador, etcétera. De las chicas, no existe detalle alguno, dado que, al ser buena parte de ellas de familias muy conocidas en la ciudad –médicos, abogados...–, fueron discretamente enviadas por la Policía a sus casas.

El jefe de la banda, según los archivos policiales, era un tal Roberto Herrero Campos, de diecinueve años y natural de Terrer, de profesión pastelero y con antecedentes delictivos por robo en casas y baños públicos. Él imponía su ley, apoyado por dos hermanos, de manera que, según la prensa, si alguno de los asistentes a los guateques se “separaba en algo de la banda”, según un férreo código interno, era castigado contundentemente, no especificando la Policía en qué consistían estos castigos tan “contundentes”.

Se impusieron multas de tres mil a cinco mil pesetas, y aunque, en principio, se comentó que estarían seis meses detenidos, lo cierto es que solo el cabecilla pasó al juez y, curiosamente, no por actos inmorales, tal y como apareció de inmediato en la prensa, sino, como se supo después, por posesión de droga. Se detuvo también al dueño de la parcela, que era quien cobraba la entrada. Asimismo, se incautó un tocadiscos Dual (la marca rey en aquellos años) y se clausuró el cercano bar Virginia, donde se reunían los miembros de la pandilla, y también fueron detenidos sus dueños.

Seguramente, la cosa no fue tan ostentosa como lo dieron a conocer la prensa y la Policía; de hecho, algunos testigos niegan la mayor parte de lo que se aireó a finales de aquel año 68, pero, cierto, que el “caso Cheyennes” fue un tremendo shock en la sociedad de la época –la Iglesia llegó a repartir octavillas por los barrios, abominando de semejante inmoralidad y advirtiendo a los jóvenes de los peligros de aquellos jóvenes depravados–, lo que contribuyó de manera considerable a acrecentar la leyenda negra y de perversión de los rockeros.

El suceso saltó de las páginas de la prensa local a diarios nacionales de gran tirada. Así, la edición de ABC para Andalucía destacaba el desarrollo de “actos que repugnan al más elemental sentido social y moral” en los guateques organizados por Los Cheyennes, y La Vanguardia Española detallaba que los chicos y las muchachas que se daban cita en aquellas fiestas “bailaban, ingerían bebidas alcohólicas, fumaban alcaloides, se embriagaban y cometían, en promiscuidad, toda serie de desmanes”.

José M.ª Valtueña, en su novela autobiográfica Noches de BV80 (2010), insiste en que lo que más escandalizó a la mayoría moral de la época fue descubrir el sistema de sorteo empleado para determinar cómo se emparejaban Los Cheyennes con las chicas que acudían a sus guateques: “Las nenas, gustosas, se quitaban las braguitas nada más entrar, metiéndolas en un cesto. Solo era cuestión de cerrar los ojos y escarbar”. Además, según parece, aquellos guateques dieron como fruto algún que otro embarazo fuera del vínculo sagrado del matrimonio, lo cual fue la gota que colmó el vaso en una ciudad plagada de curas, monjas y militares.

Apenas dos meses después de la detención en masa de Los Cheyennes, en febrero de 1969, se clausuró por orden gubernativa el Blue Man, un local instalado en unos sótanos de la calle Francisco de Vitoria, de Zaragoza, donde se consumía marihuana. Fue el mensaje que lanzaron las autoridades zaragozanas para que la juventud díscola comprendiera que la cosa iba en serio.

El underground sevillano en la picota

El establecimiento de bases militares estadounidenses en los años cincuenta en Torrejón de Ardoz (Madrid), Rota (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla) y Zaragoza tuvo un efecto en principio insospechado, pues con el tiempo acabaron convirtiéndose en auténticos revulsivos culturales. Y es que a través de ellas, en plena guerra fría, se coló la música más puntera del momento y también la droga de moda: la LSD.

Esta influencia se dejó sentir de manera muy especial en Sevilla. Gracias a los americanos, empezaron a llegar a Radio-Sevilla, Radio Vida, La Voz del Guadalquivir y otras emisoras de la capital hispalense unos discos que no hubieran podido encontrarse de otro modo en España. Así, la juventud sevillana pudo escuchar la música más avanzada. No tardaron en surgir grupos de un nivel técnico envidiable, como Nuevos Tiempos, Gong, Smash, Green Piano, etcétera. Con la música como aglutinante, la mezcla de freaks, rockeros, gitanos, grifotas trianeros, hippies en tránsito, americanos de las bases y otros extranjeros abducidos por el magnetismo del flamenco y el embrujo de Andalucía determinó que a finales de los sesenta se generara en Sevilla una minoritaria pero intensa escena marginal y alternativa, cuyo origen y desarrollo se encuentran perfectamente plasmados en el documental Underground. La ciudad del Arco-iris (2003), de Gervasio Iglesias.

En diciembre de 1967, Gonzalo García-Pelayo inauguró en Los Remedios, un barrio entonces emergente, en lo que había sido un antiguo almacén de productos químicos, el club Dom Gonzalo. Concebido como una discoteca a la última moda, Dom Gonzalo abrió sus puertas al público el 10 de enero de 1968, con el propósito de ofrecer al público joven la “última música, con todos los grandes ingleses y americanos” del rock’n’roll, del pop, del rythm & blues y del soul. Gonzalo García-Pelayo, que había sido mentor y mánager de Gong, como también lo sería de Smash, no tardó en conseguir que su club se configurara en el epicentro de la cartografía sevillana underground, donde se daban cita músicos, rockeros, mods, estudiantes contestatarios, hippies de manual y jóvenes de la burguesía sevillana, además de un creciente número de soldados norteamericanos, que de ida o vuelta de Vietnam solían estar muy excitados, ya despidiéndose, ya celebrando el regreso.

Por otra parte, la universidad era un auténtico hervidero. De hecho, el 68 sevillano no estalló en mayo, sino que lo hizo un par de meses antes. En marzo, las movilizaciones estudiantiles fueron reprimidas con cargas policiales. Hubo disturbios e incidentes en distintos puntos de la ciudad. Muchos estudiantes fueron detenidos y se les abrió un expediente disciplinario colectivo. Todos ellos fueron sancionados con diversas cuantías económicas y unos cuantos expulsados.

Algunos de los alumnos expedientados y expulsados entraron a trabajar en el ya exitoso club e incluso colaboraron con el grupo Smash (en calidad de road manager, conduciendo la furgoneta, etcétera). Aunque el clima del local respondía a un espíritu ácrata mayoritario, también acudía gente afiliada al PCE y al PSOE en la clandestinidad. El ambiente se politizó mucho y, según Javier García-Pelayo, la discoteca “pasó de centro de reunión a foco de opinión”. Además, Dom Gonzalo empezó a coger fama de que allí se fumaban porros y se drogaba a las chicas al descuido. Corrían rumores alarmantes, como los que apuntaban a muchachas preñadas allí mismo u otro que hablaba de la existencia de un mecanismo que servía para desplazar la barra y abrir paso a un sótano misterioso. La madre de los hermanos García-Pelayo empezó a recibir anónimos recriminatorios... Finalmente, llegó la orden gubernativa de clausura. Las acusaciones de consumo de estupefacientes, en testimonio de Javier García-Pelayo, apenas “encubrían el miedo gubernamental” al ambiente generado en aquel local, que en menos de un año de andadura había pasado de simple lugar de cita a convertirse en un auténtico foro de debate. Defendieron el caso con varios recursos desde un conocido despacho de abogados laboralistas –Felipe González, entre otros–, pero Dom Gonzalo tuvo que echar el cierre por tres meses.

A principios de abril de 1969, la discoteca reabrió sus puertas, sin embargo, Dom Gonzalo ya no pudo remontar el vuelo tras la ruina económica que había significado aquel cierre temporal. La suerte de la Sevilla marginal y alternativa estaba echada. A finales de ese año, funcionarios de la Brigada de Investigación de la Guardia Civil de Sevilla sorprendía a un grupo de muchachos (cinco españoles, dos alemanes y un finés) fumando marihuana en el domicilio de uno de ellos, Antonio Eladio López García de las Mestas, conocido en los ambientes underground con el alias de “Crisanto”. A pesar de tratarse de un estudiante hispalense de veinte años de edad, la prensa escrita (ABC Sevilla, Ya, Madrid, etcétera) no tuvo ningún reparo en presentar su vivienda –ubicada también en la barriada de Los Remedios– como un auténtico “fumadero de grifa”, al tiempo que ponía todo el énfasis en extender el mensaje de que el uso de la droga se realizaba “bajo el pretexto de celebrar audiencias musicales y estancias contemplativas”.

El golpe de gracia se produjo en vísperas de la Navidad de 1970, cuando a raíz del descubrimiento de una plantación de cannabis en el término municipal de Morata de Tajuña (Madrid) fueron detenidos dos auténticos iconos del underground sevillano: el músico Silvio Fernández Melgarejo, el inigualable Silvio, y su amigo Miguel Ángel Iglesias, gurú de los freaks sevillanos y más tarde actor-fetiche de Gonzalo García-Pelayo en sus películas Vivir en Sevilla (1978) y Corridas de alegría (1982). La vinculación de ambos con el grupo Smash, con quienes habían hecho colaboraciones ocasionales tanto en vivo como en los estudios de grabación, fue aprovechada por el diario ABC para anunciar en grandes letras de molde –error ortográfico incluido– que “otro conjunto pop, el de Los Smatch’s”, había sido “detenido por tráfico de drogas”.

Casos ejemplarizantes

Es evidente que, tanto para las autoridades como para los medios de comunicación, las detenciones de ídolos pop revestían un carácter ejemplarizante para los jóvenes más desmadrados. Así, la prensa española también aireó las detenciones por motivos de drogas de la actriz de moda Verónica Luján y del cantante venezolano Henry Stephen, que había conseguido convertir su tema “Limón, limonero” en la canción del verano en España. Posteriormente, en 1972, Miguel Ríos, dos componentes de Los Payos y otros dos miembros del grupo Pop-Tops corrieron la misma suerte.

Naturalmente, los fallecimientos de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison también fueron hábilmente instrumentalizados por muchos medios para desatar la alarma social en torno al consumo de drogas entre los músicos idolatrados por la gente joven.

La prensa reflejaba una mezcla de miedo, estupor y desprecio ante las nuevas actitudes y modas juveniles, que se resumía en la tripleta “sexo, drogas y rock and roll”. Así, a raíz de la misteriosa muerte del actor Carlos Garrido, uno de los protagonistas de la primera película del realizador Iván Zulueta, Un, dos, tres, al escondite inglés (1969), una intervención policial en varios clubs nocturnos y domicilios particulares en la capital motivó los siguientes titulares en un reportaje firmado por Juan Villarín:

“En Madrid. Redada policial por consumo de drogas. Hasta veinte personas fueron interrogadas por este motivo. Un grupo tomaba la droga con música y bailes paganos” (Por Qué, 25 de febrero de 1970).

El mensaje de los medios no era más benévolo cuando esas manifestaciones juveniles revestían el carácter de actos públicos multitudinarios. En este sentido, con motivo de la celebración en Granollers entre el 22 y el 23 de mayo de 1971 del I Festival de Música Progresiva, el citado semanario Por Qué no se recató en sus epígrafes y cabeceras: “noche de música ‘pop’ y… ¿de drogas?”, “alucinógenos y basura”, “los hospitales de la ciudad negaron el ingreso a los drogados, que tuvieron que ser evacuados a Barcelona”, etcétera. El que está considerado como el primer festival de rock celebrado al aire libre en España provocó que Por Qué intentara alarmar a la opinión pública ante “la invasión hippy”. Por lo demás, con el paso de los años no se atemperó el discurso oficial del nacionalcatolicismo. En este sentido, ante la inminente celebración de las 15 Horas de Música Pop Ciudad de Burgos, pocos meses antes de la muerte de Franco, la prensa local del Movimiento publicó los siguientes titulares en su primera plana:

“La invasión de la cochambre. Vienen al Festival Pop. A Burgos le ha cambiado la cara; ahora tiene legañas” (La Voz de Castilla, 5 de julio de 1975).

Redadas y más redadas

Entre 1968 y 1971 hubo expulsiones masivas de hippies en Ibiza y Formentera. Y a finales de junio de 1971 se registró una macrorredada en Torremolinos, que se saldó con unas trescientas personas detenidas. Pero no fueron las únicas. En septiembre de 1969 se practicó en Valencia, concretamente en el céntrico “club psicodélico” Siroco, una multitudinaria redada de jóvenes que mereció la atención no solo de la prensa local sino también de importantes diarios generalistas de tirada nacional, como ABC y La Vanguardia. Hasta un total de ciento cincuenta jóvenes, entre chicos y chicas, “en su mayoría menores de edad”, fueron detenidos en una operación antidroga. Aunque posteriormente fueron puestos en libertad, la intervención policial –por su espectacularidad y contundencia– quedó impresa en la memoria colectiva de los afectados y de los vecinos de la zona donde se ubicaba la discoteca durante muchos años.

En Valencia también sería largamente recordada la sanción impuesta en 1972 a los propietarios del bar Capsa 13, uno de los locales más emblemáticos del Barrio del Carmen, por el gobernador civil, quien obligó a suprimir los cojines que tenían esparcidos por el suelo, con el fin de “evitar que las parejas adopten actitudes indecorosas y deshonestas que atentan contra las normas morales y las buenas costumbres que deben observarse en los establecimientos públicos”.

Había grupos de jóvenes que para eludir la presión policial celebraban las fiestas y los trips colectivos en entornos rurales. Pero ni siquiera eso era garantía de éxito. Así, en la primavera de 1971 no se libraron de ser detenidos casi una veintena de jóvenes madrileños de ambos sexos –entre ellos, el poeta Leopoldo M.ª Panero– que habían decidido festejar con ácido una jornada campestre en La Navata, con motivo de un cumpleaños.

Toda una generación había descubierto que existían otras posibilidades de entender la vida, distintas a las de sus padres, y, a pesar de la dictadura y de la represión, estaba dispuesta a explorarlas hasta sus últimas consecuencias

Normalmente, en su denodada lucha contra los que habían hecho del “sexo, drogas y rock and roll” su forma de vida, las autoridades franquistas y en particular las fuerzas de seguridad del estado solían intervenir abiertamente, haciendo alarde de despliegue de medios. Los aparatosos furgones policiales, los uniformes, las armas, las sirenas… Todo valía para hacer exhibición de poder y así intimidar y escarmentar a la juventud descarriada.

Sin embargo, a principios de los setenta, los agentes empezaron a mimetizarse con el enemigo para combatirlo con mayor eficacia. Así, a mediados de septiembre de 1971 ABC informaba que “policías disfrazados de hippies” habían protagonizado una “batida contra la droga” en Formentera. Y a principios de 1973, el mismo diario aseguraba que “guardias civiles disfrazados de hippies” habían logrado “infiltrarse” en un grupo de chicos, lo cual había propiciado tres redadas, una en Cadaqués, otra en Barcelona y otra más en San Adrián del Besós, que se habían saldado con la detención de una treintena de jóvenes de ambos sexos y la incautación de ciertas cantidades de hachís y marihuana y algunas dosis de LSD, así como “diversas publicaciones pornográficas”.

En relación con este último caso, la prensa también aireó el aborto practicado en una clínica londinense a una menor de dieciséis años que había dicho a sus padres que “iba a pasar el fin de semana a La Molina, esquiando”. Por otra parte, se da la circunstancia de que entre las personas detenidas en la redada de Cadaqués figuraba Pilar Eyre, en la actualidad conocida periodista y escritora. Por lo demás, este suceso, con ramificaciones en distintos puntos de Cataluña, contó con una amplia cobertura informativa por parte de ABC (tanto en su edición de Madrid como en su edición andaluza), La Vanguardia Española, Tele/eXpres, El Caso y otros periódicos, y sirvió de inspiración al cineasta José Antonio de la Loma para el rodaje de su película El último viaje (1973).

A modo de conclusión

La primera lectura de toda la casuística nos llevaría a la conclusión de que el régimen dictatorial de Franco no fue ajeno a la histeria antipsiquedélica que se desató en todo el mundo occidental entre finales de los sesenta y principios de los setenta, y que no escatimó esfuerzos para reprimir cualquier manifestación juvenil que atentara contra los principios y valores del nacionalcatolicismo imperante.

Pero más allá de esa primera conclusión, es evidente que toda una generación había descubierto que existían otras posibilidades de entender la vida, distintas a las de sus padres, y que, a pesar de la dictadura y de la represión, estaba dispuesta a explorarlas hasta sus últimas consecuencias. Y no solo eso, sino que supo encontrar los resquicios que presentaba un sistema extremadamente autoritario y una sociedad muy reaccionaria para fabricarse sus propios entretenimientos al margen de la rancia oferta oficial.

En el prólogo al tercer volumen de su crónica de la contracultura, Jaime Gonzalo dice que lo que prendió la mecha de esa nueva cultura juvenil en su cuna americana fue “el aburrimiento, y no otra urgencia”, y que la protesta, la oposición, la toma de conciencia y la represión no fueron sino “el pretexto para reunir a una tribu hasta ese momento desperdigada”. Una tribu que, según el crítico musical y cultural, fue “perversa y ambiguamente capitalizada por el rock”, y que dispuso en las drogas y el amor libre –según unos– o promiscuidad sexual –según otros– de “dos poderosos reclamos”.

Ciertamente, el ocio y la necesidad de llenar su profundo vacío con “deseos, fantasías, experiencias y enseres”, como enumera Jaime Gonzalo, fue el motor de esa nueva cultura juvenil, que quiso identificarse con el eslogan “sexo, drogas y rock and roll”, y cuya imagen curiosamente tanto contribuyó a perfilar y difundir la prensa que supuestamente tanto se dedicó a combatirla. Sin embargo, todo sugiere que, en el caso español –dadas sus especiales características–, el malestar político, la represión social, el hastío existencial y también la negación del arte oficial, con todas sus convenciones a derrocar, se combinaron desde el principio con toda la carga hedonista que lleva implícita el referido eslogan. Aunque bien mirado eso es algo que todavía está por demostrar…, y que difícilmente podrá ser demostrado.