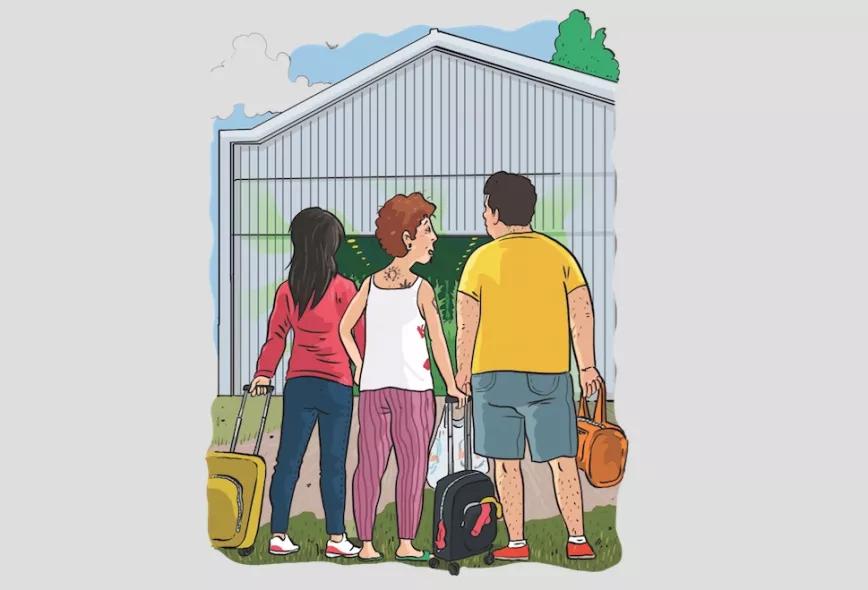

“Esta es tu nueva casa. Ponte cómoda”, me dijo Marcelo al abrir la puerta corredera de la nave. Habíamos abandonado a toda prisa mi pisito de Lavapiés y ahora estábamos aquí, en un polígono industrial perdido a las afueras, en una nave que albergaba una inmensa plantación de marihuana donde varios mozos trabajaban a destajo y con batas blancas.

Al fondo, ocupando el extremo de la nave, se encontraba la casa propiamente dicha, con dos plantas y ventanas abiertas a un descampado que no era del todo feo. El piso de arriba tenía cuatro habitaciones grandes y dos baños y abajo había una cocina, otro baño y un gran almacén lleno de trastos. Salvo una de las habitaciones en la que Marcelo había puesto una cama, un gran televisor con playstation y una nevera de hotel con un minibar, todo estaba vacío.

“Así que aquí era donde estabas, hombre misterioso. Y yo que sospechaba que te habías echado una amante”, pensé mirando a Marcelo mientras me enseñaba todo aquello, sintiendo hacia él una mezcla de desconfianza y de admiración que se traducía, para qué engañaros, en un fuerte deseo de hacerlo mío, en unas ganas locas de follármelo inmediatamente sobre aquella cama de sábanas sucias. Yo había sufrido el día antes un robo con allanamiento de morada perpetrado por tres violentos ladrones de hierba, había tenido que recoger mis cosas a toda prisa, pagarle un mes a mi casera y devolverle las llaves del que había sido mi piso desde que vivía en Madrid… y todo había pasado en menos de veinticuatro horas. No había dormido y el hormigueo del cansancio en alianza con la agitación, y el descubrimiento de que Marcelo no era tan inútil como yo pensaba, me había puesto cachonda. Porque todo aquello era suyo, porque él era el jefe de la nave y yo era su chica.

El Morse se había puesto a descargar de la furgoneta mis pocas pertenencias, que apenas llenaban una de las habitaciones. “Esta tarde te vas con el Morse a Ikea y me amueblas la casa”, me dijo Marcelo, dándome con descuido un sobre repleto de billetes de doscientos euros. A mí misma me da cosa escribirlo, porque me repugna la subordinación histórica de la mujer hacia el hombre, y el detalle de este sobre, que tenía 10.000 euros, desliza la idea de prostitución, de que de alguna forma me estaba dejando comprar. Ya saben mis lectoras y lectores que no soy perfecta, y que mi pseudónimo me permite decir lo que pienso sin pensar mucho en lo que digo, en fin, que no me duele reconocer que había caído rendida ante el inesperado poderío de Marcelo, y que yo misma, sin que él dijera nada, le exigí, bajándome los pantalones y las bragas y poniéndome a cuatro patas sobre aquellas sábanas resudadas, que me tomara por detrás. “Venga, anda, a lo perrito, como a ti te gusta”, le dije. Con un brío que me recordó nuestros primeros escarceos se puso a cabalgarme. Me tiró del pelo y me mordió el cuello y yo, en un arrebato de entusiasmo, al notar que le cambiaba el pulso y empezaba con su característico tembleque final, le pedí que se corriera en mis tetas. Se ve que la novedad le sorprendió demasiado, o que ya era tarde: su semen acabó manchándome la espalda y parte del muslo.

Ya se estaba fumando en la cama el porro de después, ese momento sagrado en que Marcelo es incapaz de articular palabra, cuando lo mandé a que tomara medidas de todas las habitaciones, incluida la cocina y los tres baños. Marcelo, sin apenas inmutarse, llamó por su móvil a uno de sus empleados y al salir del dormitorio, veinte minutos más tarde, dos chicos muy simpáticos me tenían preparado un plano a escala de la que iba a ser a partir de entonces nuestra casa. Le di un beso a Marcelo y con el Morse me fui a Ikea.

Al día siguiente, con la ayuda de los seis empleados que trabajan en la nave, y la aplicada meticulosidad del Morse, mi nueva casa estaba amueblada. Y yo no había tenido que poner ningún tornillo. Está bien eso de ser la mujer del jefe.