El género había tenido unos prolegómenos notables, pero en extremo marginales. Ahora por el contrario llegaría a las grandes pantallas. Con el tiempo había ganado autonomía respecto a un género tan antiguo como el cine mismo, a saber: el cine sobre drogas, del que había tenido que desgajarse para adquirir una entidad autónoma.

Como no podía ser de otro modo, su destino estaba estrechamente ligado al del LSD. Cuando este fue prohibido el cine psicodélico desapareció de la gran pantalla tal y como se había conocido, optando por dos variantes: una experimental y otra híbrida con otros géneros consolidados. Ambas variantes fueron dos recorridos que se bifurcaron tras la implosión del género.

Vincent Cassel en Blueberry (Jan Kounen, 2004).

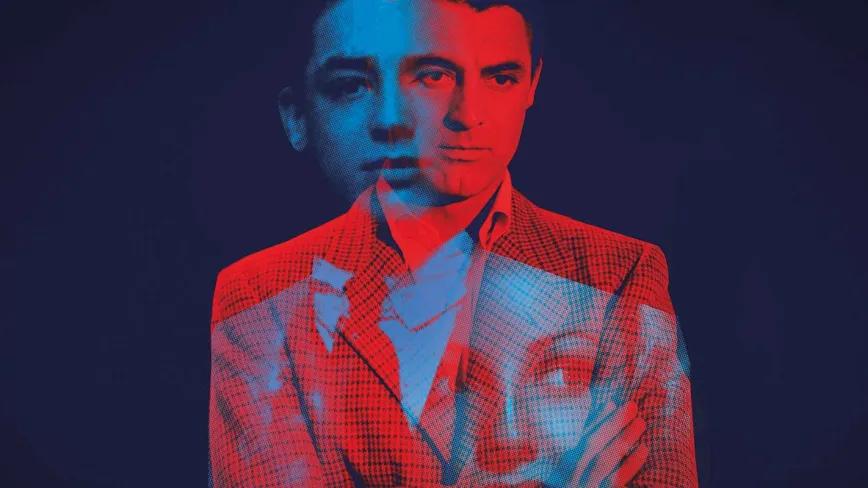

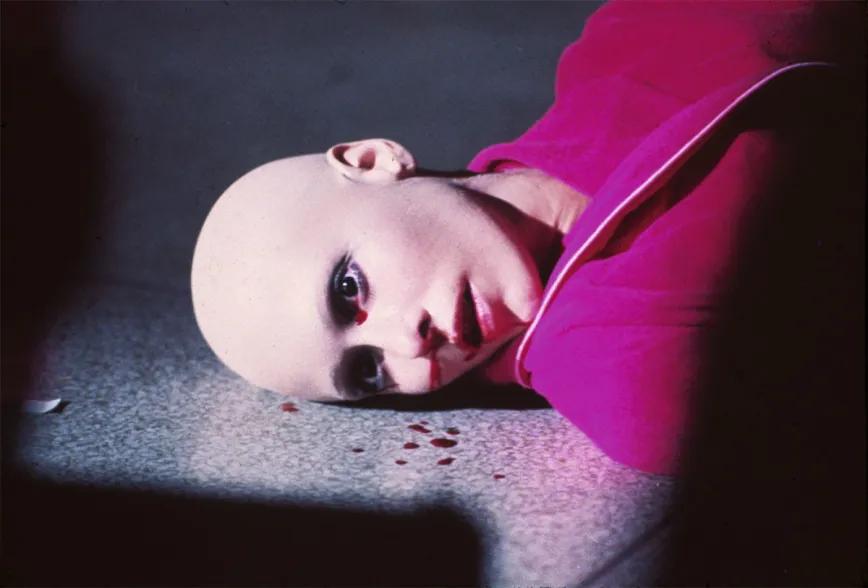

Robert Pattinson encarnando a Constantine Nikas en Good Time (2017); Nicholas Cage es Red en Mandy (2018).

No es de sorprender, por tanto, que los años setenta, una vez prohibido el LSD, marcase a nivel del gran público un momento de transición. A nivel temático la psicodelia volvería a emparentarse, por medio de soluciones eclécticas, con el cine de terror, el thriller, el western y otros géneros. El interés por el bad trip fue en aumento en la misma medida en que la producción descendía hasta desaparecer.

Solo en tiempos recientes, el cine psicodélico retorna ligado a la defensa de su causa por el renacimiento psicodélico. Películas como Blueberry (2004), Enter the void (2009), The Congress (2013), Good Time (2017), Mandy (2018), entre otras, o series como Nine Perfect Strangers (2021), vuelven al tema psicodélico más puro.

Orígenes del cine psicodélico

Hallucination Generation (1966) de Edward Mann.

"Cary Grant, como se narra en el documental Becoming Cary Grant (2017), se convierte en un gran divulgador de la buena nueva. Pero la experimentación con LSD no alcanza todavía al tipo de cine que hacen las glamurosas estrellas de Hollywood. Antes bien, será en la periferia del cine donde surja la primera narrativa lisérgica"

Entre 1894 y 1965, el cine sobre drogas fue una constante propagandística para la industria. Ya fuera con temáticas más documentales que ficcionales o historias de perdición, las películas que trataron las drogas permanecieron, en líneas generales, en el terreno de la propaganda. Son años de cine sobre drogas y estigmatización social. Pero todo esto va a cambiar en 1966.

Antes, no obstante, ya se podían intuir algunos cambios importantes. Para empezar la existencia del LSD en su fase de investigación bajo control ya se desliza en la producción cinematográfica. Bajo la hegemonía de la heroína (El hombre del brazo de oro, 1955) y la narrativa en los espacios liminales de la sociedad (cárcel, burdel, etc.), comienza a darse una narrativa más honesta respecto a los estragos devastadores.

En los años cincuenta el LSD, hasta entonces una sustancia médica administrada bajo control, entra en contacto con el mundo del cine. Se trata de la estrategia proselitista pensada por Aldous Huxley de acuerdo a la cual, doctores como Oscar Janiger o Mortimer Hartman, administran la sustancia a directores como Sidney Lumet, actores como Cary Grant, Esther Williams o James Coburn, compositores de bandas sonoras como André Previn.

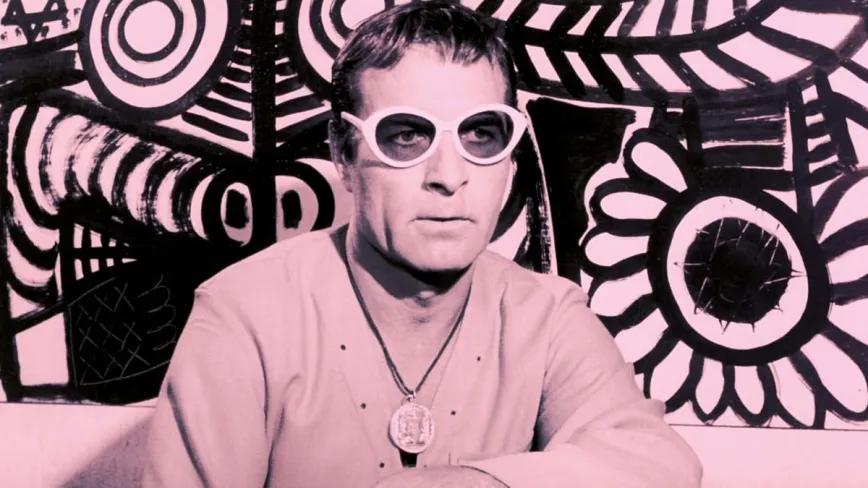

Wonderwall (Joe Massot, 1968).

El éxito es indudable: Cary Grant, como se narra en el documental Becoming Cary Grant (2017), se convierte en un gran divulgador de la buena nueva. Pero la experimentación con LSD no alcanza todavía al tipo de cine que hacen las glamurosas estrellas de Hollywood. Antes bien, será en la periferia del cine donde surja la primera narrativa lisérgica.

Serán, en efecto, las películas de Kenneth Anger, Inauguración de la cúpula del placer (1953, 1954). A menudo el único acceso a la película fue en las versiones de 1966 y 1970, en galerías de arte, universidades, salas de arte y ensayo, cineclubs y otros lugares. Bajo la influencia esotérica de Aleister Crowley, el título hace referencia al poema de Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan. Según cuenta el propio Anger, la idea procedía de una fiesta en la que tuvo la oportunidad de participar y donde bajo el rótulo Come as your Madness, el tema era liberar la psique de sus ataduras.

Escalofrío (William Castle, 1959).

Otra excepcional aportación, que podría incluso considerarse la primera película psicodélica, será la de William Castle, Escalofrío (1959). La historia de un científico que experimenta con el LSD para hacer aflorar a un parásito que llevamos dentro. Hay dos elementos técnicos en esta obra de singular importancia: el primero es el recurso a la disolución de la frontera entre el público y la historia mediante el viejo truco de representar a este en el inicio de la película y situarlo en la posición de la víctima de la historia que van a ver. El segundo es el recurso al color para representar el mal viaje en una película en su práctica totalidad rodada en B/N.

El boom psicodélico

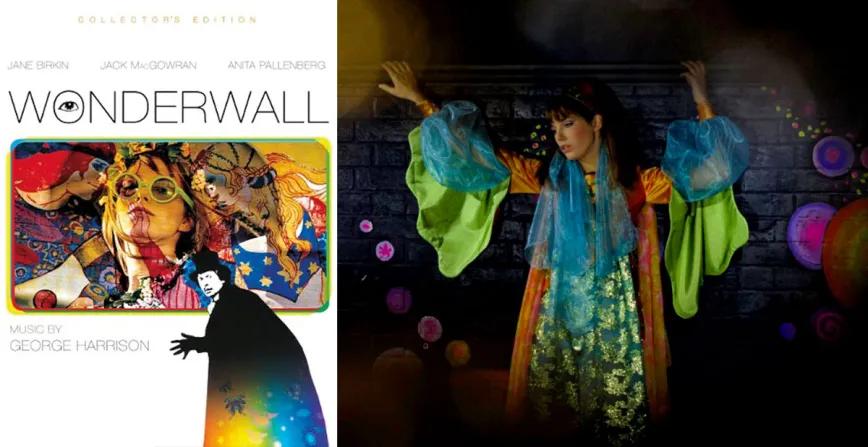

Lila (William RotslerThe Acid Eaters (Byron Mabe, 1968)

En 1963, Timothy Leary, Ralph Metzner y Richard Alpert, tras una situación cada vez más insostenible respecto a sus experimentos, son expulsados de Harvard. Empieza así una historia del desbordamiento que ya contaba con largos antecedentes fuera de la universidad. Los Merry Pranksters, del excobaya Ken Kesey, él mismo huido del encierro, o el nodo neoyorquino de la cultura beat con Burroughs, Ginsberg y demás figuras relevantes, habitaban un mundo en el que la institucionalidad se había derrumbado.

En apenas dos o tres años arranca el desbordamiento psicodélico. La proliferación del cine, experimental o de masas, será un hecho hacia 1966. Entre las segundas, conocidas de acuerdo al ensayo de Youngblood como Expanded Cinema (1970), se cuentan Christmas on Earth (1963), de Barbara Rubin; Lapis (1966) de James Whitney; Turn, Turn, Turn (1966), de Jud Yalkut; Piece Mandala/End War (1966) de Paul Sharits; Looking for Mushrooms (1967), de Bruce Conner; 7362 (1967), de Pat O'Neil; Shamadi (1967), de James Belson; o SFTrips Festival (1967), de Ben van Meter. Todos estos films tienen en común una potencia estética enorme, ser ajenos a la narrativa de masas y otorgan al consumo lisérgico un papel esencial. Más adelante, cuando se imponga el neoliberalismo, decaerá en un formalismo característico.

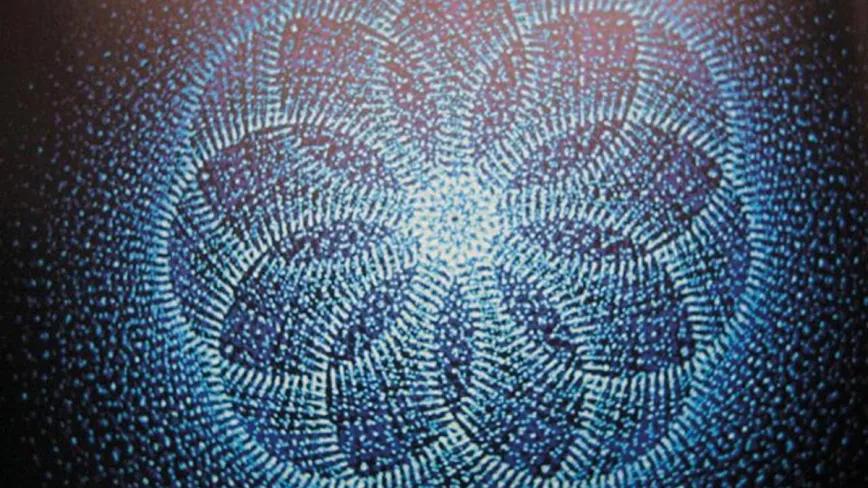

Lapis (1966) de James Whitney.

"El ácido es el elemento desencadenante que hace posible la metamorfosis. En ese nudo de la trama se produce la experimentación audiovisual con música, luz y color; movimientos de cámara, montajes y todo el repertorio de la época con el que se intenta dar cuenta de la experiencia lisérgica"

Pero si el cine de minorías intelectuales es esencial, no suponía tanto una novedad como la producción ya masiva de algo que había nacido anteriormente. Será, sin embargo, en la gran pantalla donde se va a producir momentáneamente una verdadera revolución estética. Con la liberación de las instituciones del LSD, la ruptura está servida. A través del recurso a la historia de un sujeto protagonista (individual) que busca su lugar en el mundo o colectivo (pandilla que se ve envuelta en alguna trama) se ingiere alguna droga, principalmente el LSD, que desencadena toda una serie de efectos visuales.

El ácido es el elemento desencadenante que hace posible la metamorfosis. En ese nudo de la trama se produce la experimentación audiovisual con música, luz y color; movimientos de cámara, montajes y todo el repertorio de la época con el que se intenta dar cuenta de la experiencia lisérgica. En ella se experimenta un cambio subjetivo extraordinario que es lo que lleva al desenlace. El impacto será tal que en apenas unos pocos años se constituye el género sin ningún tipo de dudas.

Películas de estos años, por apuntar las más relevantes, son Hallucination Generation (1966), de Edward Mann; The Love-Ins e Inferno en Sunset Street (ambas en 1967), El viaje (1967), de Roger Corman; Lila (1968), de William Roster; Pasaporte a la locura (1968), de Richard Rush; Skidoo (1968), de Otto Preminger; Trip to where? (1968), de Tim Knight; Head (1968), de Bob Rafelson; The Acid Eaters (1968), de Byron Mabe; Pamela, Pamela... (1968), de William Rose; El muro mágico (1968), de Joe Massot; o More (1969), de Barbet Schröder.

Giro punitivo y clausura neoliberal

Christmas on Earth (Barbara Rubin, 1963).

El estallido creativo del 66-68 respondía a un desbordamiento generalizado en la sociedad estadounidense. Los jóvenes blancos de clase media rechazaban su futuro y el LSD era un catalizador poderoso. En las escenas finales de Sunset Street, se decía: “Ese es el problema. Se pueden cerrar clubs, imponer toques de queda a los chicos, arrestarlos, castigar a sus negligentes padres. Pero hay un hecho inevitable: muy pronto la mitad de la población mundial estará por debajo de los veinticinco años. ¿A alguna parte tendrán que ir? ¿A dónde? ¿Qué van a hacer?”.

"Las narrativas cambian con los tiempos y los actuales son tiempos en que se disputa un régimen farmacológico distinto"

La sociedad tradicional había fracasado por su punto más inesperado: la falta de un modelo de ocio ajeno a la vida de la ciudad jardín ponía en cuestión todo lo demás. Durante décadas se había producido una mejora material, pero esta no solo no era suficiente, desvelaba las costuras del orden social de los años anteriores. La prohibición del LSD era imperativa y ya había comenzado por algunos estados y avanzaba hacia la escala global. La Guerra contra las Drogas clausuraba el horizonte abierto por el LSD en una vuelta al orden anterior.

Hacia 1970, tras la Convención de Viena, se culmina el proceso de ilegalización. Se ha construido un régimen farmacológico que no responde a otro criterio que velar por el control de las consciencias. Y esto tiene correlato en la gran pantalla. La película Easy rider (1969), de Denis Hopper, no es el inicio de esa vida otra a la que se aspira, sino la narración de su clausura. A partir de ahí, la lucha se radicaliza, la principal organización estudiantil, el SDS, se divide y se funda la Weather Underground, grupo armado consumidor de LSD, que liberará a Timothy Leary de la prisión.

El año 1969 fue el del inicio de la reacción: la Familia de Charles Manson puso otro rostro al ácido. La disputa de legitimidad se había iniciado. Los imaginarios del cine fueron el reflejo fiel. Cinco tendencias se apuntan: la persistencia, por inercia, del cine psicodélico mainstream; la continuidad en los márgenes del cine expandido; la hibridación de la temática con otros géneros como el Western ácido, el terror psicodélico, etc.; la recuperación y filmación de películas propagandísticas de los años treinta advirtiendo del peligro; y, último pero más importante, un punitivismo ambiental sobre las consecuencias del consumo de LSD.

Blue Sunshine (Jeff Lieberman, 1977).

Hacia 1977, Jeff Lieberman, filma Claro de luna, una película que nos muestra ya el nuevo contexto. La trama es la reaparición de blue sunshine una década después. Nótese aquí que esta droga ficcional cambia el color del mejor LSD de los sesenta: Robert Pattinson encarnando a Constantine Nikas en Good Time (2017); Nicholas Cage es Red en Mandy (2018) El imaginario punitivo hace que, contra toda evidencia, diez años después de probada la droga provoca ataques psicóticos, alteraciones cromosómicas, etc. A modo de final abierto y terrorífico, al finalizar la película se añade una nota en la que se indica que, según informe de la FDA, 255 dosis de blue sunshine no habrían sido recuperadas y podrían ser consumidas generando los terroríficos efectos de la ficción.

El renacer el imaginario psicodélico, una conclusión

Diane Lockhart en The Good Fight (2009-2022).

En 2010, Steven Kotler propone una etiqueta para el cambio que tiene lugar desde hace algún tiempo: “renacimiento psicodélico”. Bajo este concepto nos habla del cambio cultural que se opera discretamente en torno a las drogas psicodélicas. Los psicodélicos están de vuelta, pero no como en los sesenta, sino como en los cincuenta y cuarenta. Un desplazamiento con el que una élite blanca intenta negociar la vuelta a la legalidad.

Esto se nota ya en los imaginarios cinematográficos, que han comenzado con la reapertura y enriquecimiento del género. No solo es ya que se trate de las películas. Las series ofrecen una oportunidad para mostrar de otro modo los usos de los psicodélicos: el consumo de LSD por Roger Sterling en Mad Men (2007-2015) que le lleva a dar un giro a su vida; la jueza Dreyfus se aparece a Diane Lockhart en The Good Fight (2009-2022), o los estudiantes que consumen setas en Sex Education (2019-2002), son solo tres ejemplos de lo que está por venir. Al fin y al cabo, las narrativas cambian con los tiempos y los actuales son tiempos en que se disputa un régimen farmacológico distinto, si se deja atrás la Guerra contra las Drogas, se puede idear otro mundo distinto para una humanidad capaz de hacerse responsable de sus consumos.