¿Cómo no van a ir de la mano cine y drogas? ¿Acaso no es una película una ensoñación que puede servir tanto de punto de fuga de la realidad como para ver más allá de lo obvio? ¿Acaso no son capaces de proporcionar, el uno y las otras, contundentes experiencias sensoriales capaces de transformarnos? Numerosos cineastas han atendido a esa conexión más íntima de lo que parece, mucho más desde que en los sesenta estallaron la contracultura y el cine de autor, y en Hollywood voló por los aires el sistema de estudios.

Las películas dedicadas al proceloso, inabarcable mundo de los psicoactivos –al consumo, no al tráfico, asunto que a menudo no pasa de mero macguffin para thrillers de todo pelaje– han basculado siempre entre el cine de la experiencia y el de las consecuencias. El primero trata de transmitir las sensaciones, la percepción, que producen las sustancias. Se ocupa de su uso y disfrute. El segundo calcula el precio que se paga con el abuso. Para entendernos, El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955), primer film con un adicto a la heroína como protagonista, pertenece al segundo grupo. The trip (Roger Corman, 1967), aquel delirio de serie B que por primera vez trataba de traducir a lenguaje cinematográfico y sin metáforas un viaje de LSD, o la disneyana y lisérgica Alicia en el país de las maravillas (Clyde Geromini, Wilfred Jackson y Hamilton Luske, 1951), al primero.

Existen tantas posibilidades de acercarse a la representación audiovisual de los efectos de las drogas como autores interesados

A lo largo de las dos últimas décadas, en las que el consumo de drogas de todo tipo en pantalla se ha normalizado en mucha mayor medida que en los textos legales, esas dos vertientes han seguido vigentes, si bien es la segunda la que no ha dejado de ganar terreno, y la que ha ofrecido las muestras más interesantes, armados los cineastas, posmodernos y psicotrópicos, con mayores dosis de atrevimiento formal y narrativo y también con nuevos juguetes que facilitan la puesta en escena de todo tipo de distorsiones (o ampliaciones) de la percepción, del CGI y los filtros digitales al 3D de última generación. De hecho, incluso las propuestas más conservadoras, enfocadas a advertir de los peligros de las golosinas, se han abonado a una descripción rabiosamente subjetiva de la experiencia de su ingesta. En Réquiem por un sueño (Darren Aronofsky, 2000), quizá la más impactante e incómoda denuncia en lo que va de siglo de los peligros de las adicciones –no solo a las drogas ilegales, sino así, en general, que Aronofsky es muy bruto–, el señalamiento enfático de las consecuencias del vicio no le impide a su director recrearse visualmente en los delirios de los adictos al ritmo hipnótico que marca la recordada banda sonora de Clint Mansell.

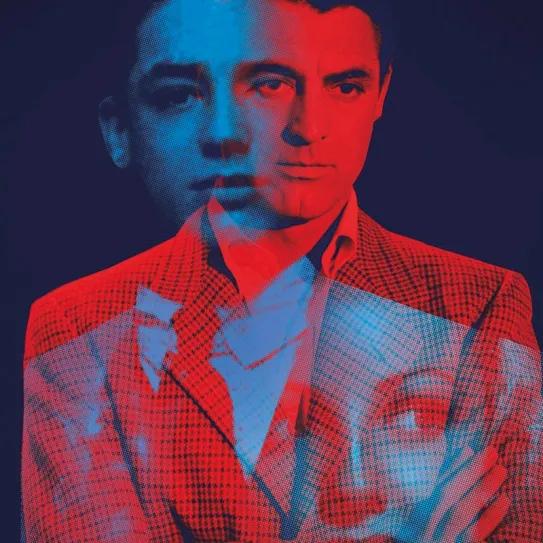

Las bases de este agigantamiento del cine de las sensaciones ya estaban puestas. En 1991, Martin Scorsese había mostrado como nadie la fiebre cocainómana de un hampón emparanoiado y acosado en el inolvidable y espídico tramo final de Uno de los nuestros. Y cuando, ahora hace veinte años, salía el primer número de Cáñamo, todavía duraba la onda expansiva de la sacudida que fue Trainspotting (Danny Boyle, 1996), que por primera vez se había atrevido a describir no solo la siempre elevada factura de la heroína, sino también las razones de su éxito, la naturaleza del subidón que proporciona, que se describía con aquello de “toma tu mejor orgasmo, multiplícalo por mil y ni siquiera habrás conseguido acercarte”.

‘Road movies’ en globo

Un impacto similar al del film de Boyle –no en términos de éxito popular, sino en lo que significó para la representación cinematográfica de los efectos de todo tipo de alcaloides– tuvo la adaptación de Terry Gilliam del clásico de la literatura psicoactiva y del periodismo gonzo al que dio nombre, Miedo y asco en Las Vegas (1998). Las desmadradas peripecias politoxicómanas del inefable Hunter S. Thompson y su abogado y cómplice Óscar Zeta Acosta, alias el Dr. Gonzo, ya habían inspirado un film anterior, Where the Buffalo Roam (Art Linson, 1980), pero es en manos de Gilliam donde adoptan en pantalla el tono y las texturas de road movie desaforada que el libro demandaba a alaridos. El ex-Monty Python, siempre visualmente barroco y desmadrado, convierte el viaje de Thompson y su cómplice en un nuevo pulso contra los molinos de la realidad a la altura de los del barón Munchausen, el gris funcionario que se sueña héroe de Brazil o el vagabundo a la búsqueda del Santo Grial de El rey pescador.

En esos mismos terrenos poco explorados se adentró Richard Linklater adaptando a otro de los grandes de la literatura de las drogas, Philip K. Dick, en A scanner darkly (2006), relato de ciencia-ficción en el que la técnica de la animación rotoscópica se pone al servicio de la muy particular y evanescente percepción que del mundo que les rodea tienen sus protagonistas. Un mundo futuro en el que hace estragos la sustancia D, una droga que tiene enganchado al veinte por ciento de la población y a la que el gobierno combate con invasivos sistemas de espionaje en un clima de paranoia y desconcierto en el que la noción de identidad ha acabado por diluirse.

Tan lejos como Gilliam o Linklater, o incluso más, se propuso llegar Gaspar Noé con Enter the void (2009), que empieza con un cuelgue de DMT a base de imágenes sintéticas y sigue con una experiencia extracorpórea en el filo de la muerte que dura hasta el final. Lo que se plantea ni más ni menos, contado con una cámara subjetiva para transmitir la sensación de la experiencia en primera persona y a lo largo de más de dos horas y media, es cómo sería ese rebobinado que dicen que hacemos de la vida justo en el momento de palmar para alguien que crea en la reencarnación y al que además todavía no se le ha pasado el efecto del ácido. Apabulla visualmente, pero, ¡ojo!, no es difícil percibirlo como un mal viaje.

Globos, como se ve, ha habido legión, que veinte años no son nada pero dan para mucho. De los de Blueberry, la experiencia secreta (Jan Kounen, 2004), alucinógena adaptación de los cómics del oeste de Charlier y Giraud, a los del último Schrader, Como perros salvajes (2016), en que estupefacientes y cine sirven al mismo propósito –y casi se confunden al hacerlo–: el ensoñamiento en el que se sumergen el trío de feroces malas bestias protagonistas para tomar distancia de su insoportable realidad. En un registro alejadísimo, que cuelgues los hay de todo tipo, está la hilarante sesión de ingesta colectiva de ayahuasca en Mientras seamos jóvenes (Noah Baumbach, 2013).

Muchos de esos subidones (y bajonazos) en la gran pantalla toman de modelo la forma en que se describía la espiral cocainómana de Henry Hill en Uno de los nuestros. Claro que nadie ha perfeccionado el modelo como el propio Scorsese, que en El lobo de Wall Street (2013) sube la apuesta hasta la pura fiebre cuando llegan las orgías y la desopilante secuencia en la que el personaje de DiCaprio, semiparalizado por efecto de la metacualona, intenta alcanzar su coche. Solo al final de esta historia en la que no aparece droga más potente ni adictiva que el dinero, se menta el precio a pagar. Hasta entonces, y durante casi tres horas, el maestro neoyorkino ha encadenado fiestas salvajes con todos puestos hasta arriba filmadas como una comedia desmadrada, con objetivos con distintos grados de distorsión y desajustes de montaje. Puro goce y puro cine de la experiencia.

Cumbres cannábicas

Con una estrategia y unas intenciones muy distintas, Todd Phillips opta en la descacharrante Resacón en Las Vegas (2009) por dejar en off el fiestón multivitamínico y olvidado por todos los protagonistas, que solo iremos reconstruyendo en base a las consecuencias inmediatas descubiertas ya en plena resaca. La ingestión regular y masiva de todo tipo de sustancias neuroestimulantes y prohibidas es rito recurrente en las peripecias de los peterpanescos antihéroes treintañeros (o cuarentones) que atiborran la llamada nueva comedia americana (NCA), de Lío embarazoso (Judd Apatow, 2007) a Juerga hasta el fin (Evan Goldberg y Seth Rogen, 2013). Eso sí, en la mayoría de los casos (no en Resacón, mucho más salvaje), el consumo se circunscribe a las llamadas drogas blandas, carne de comedia gamberra desde que Cheech y Chong rompieron el tabú y empezaron a hacer humor porrero a finales de los setenta.

Herederos directos de aquellos pioneros del petahumor son, por ejemplo, Harold y Kumar, los protas de Dos colgaos muy fumaos (Danny Leiner, 2004), y sus secuelas. Aunque quizá el culmen cannábico de esas desmadradas historias de maduritos y maduritas que se niegan a dejar atrás la adolescencia sea Superfumados (David Gordon Green, 2008), tronadísima comedia de acción con James Franco y Seth Rogen de fumetas premium metidos en líos con gánsteres. Conviene verla con el humo adecuado en el ambiente, que es como uno apostaría que la concibieron y rodaron sus artífices.

En otra liga juega El gran Lebowski (1998), con la que los hermanos Coen rendían homenaje al cine negro y parían al detective más reticente e improbable del género, ese inolvidable vago con los rasgos de Jeff Bridges que responde por el sobrenombre del Nota y que no cambia por nada su sofá, sus bolos, su batín y esos porritos que le hacen volar. Década y media después, aquel juguetón e irreverente desahogo coeniano convertido en objeto de culto era una de las fuentes de inspiración a las que recurría Paul Thomas Anderson en Puro vicio (2014), adaptación de una novela de Thomas Pynchon en la que la otra referencia principal es Un largo adiós (1973), aquel perro verde con el que Robert Altman se ciscaba en el noir y desmitificaba la iconografía de la que el Hollywood en blanco y negro había impregnado a Philip Marlowe. En la stravaganza de Anderson, el somnoliento Doc Sportello (enorme Joaquin Phoenix) es investigador de oficio, no como el Nota, pero también se pasa el caso, y la vida, metido en un globo de denso y aromático humo de maría. Como todo lo que sucede a su alrededor no se comprende muy bien, él mismo duda de si sus sentidos le están jugando una mala pasada. Pero no, la andanada, tan subversiva, radica precisamente en esa paradoja: en una sociedad –la americana, la capitalista– podrida y vuelta del revés, profundamente averiada, el hippy colocado es el único que conserva algo de sentido. Y, tal vez, el único inocente.