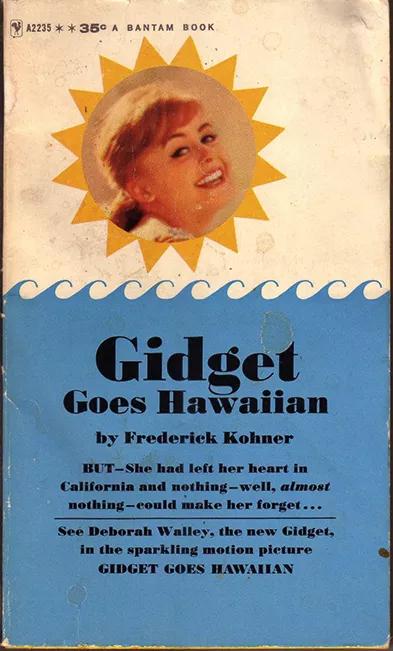

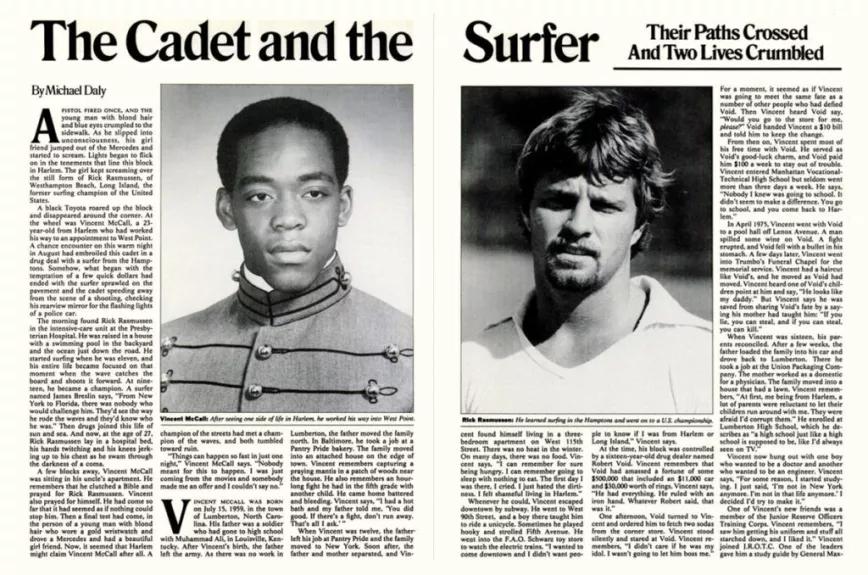

Aparentemente libre de conflictividad, la cultura surf, derivada de la disciplina deportiva acuática del mismo nombre, y de la cual no creemos que tenga que rendirse explicaciones a estas alturas, sedimenta en las décadas de los cuarenta y cincuenta pero no adquiere dimensiones de emblema juvenil hasta 1957. Ese año se publica Gidget, The Little Girl with Big Ideas, novela adolescente que el guionista de Hollywood Frederick Kohner escribe inspirándose en su hija quinceañera y su pasión por el surf. Esta le introducirá en un fenómeno teenager que, aunque minoritario todavía, ya ha desarrollado formas sociológicas propias.

Fascinado por su jerga, por las características del deporte, por el hecho de que su chiquilla haya conseguido implantarse en una actividad reservada a los varones, Kohner se sumergirá de la mano de la muchacha en las arenas y olas que esta y su pandilla remueven en la playa de Malibú, concibiendo el personaje de Gidget, heroína de honda repercusión mediática. Gidget, la novela, dará lugar a siete secuelas literarias, tres largometrajes estrenados entre 1959 y 1963 y una serie televisiva emitida a partir de 1965.

Blanco y cándido reflejo de la idílica rutina en la que huelgan los retoños de la burguesía californiana a orillas del Pacífico, la operación Gidget acotaba una visión clasista del surf, exclusivo paraíso, muchos de cuyos pobladores son hijos de profesionales de Hollywood, viviendo a su vez en una endogámica proyección, tan artificial como la cinematográfica, de que sus padres se servirán para capitalizar el filial pasatiempo. Refuerza esa circunstancia la fiebre fílmica que sucede al éxito de la trilogía cinematográfica de Gidget, empezando por Beach Party (1963), un título de American International Pictures, productora especializada en exploitation juvenil para autocines, que a su vez da lugar a las correspondientes secuelas, seis, y numerosas imitaciones. En ese subgénero de serie B conocido como beach party movies, que no es sino la traslación adolescente de un híbrido de las asépticas películas de Elvis Presley y las comedias preconyugales de Rock Hudson y Doris Day, el surf es lo de menos, y los avatares de los postizos surfistas tan intrascendentes como la vida misma. Presentes hasta 1966, las beach party movies, a semejanza del R&R, de la contracultura y de toda la cultura pop en general, son un producto barato que realizado con mínima inversión aspira a obtener el mayor provecho posible antes de que se consuma una moda cuyos patrocinadores no confían que vaya a prolongarse demasiado.

En esas películas, normalmente protagonizadas por la pareja de teen idols formada por Frankie Avalon y Annette Funicello, la planicie psicológica borra toda brizna del hipotético feminismo atribuible a Gidget, y tanto él como ella malogran su tiempo inmersos en un perpetuo tonteo salpimentado con canciones y aventuras irrelevantes. Caricaturas, en el mejor de los casos, que tienen su contrapunto en la no menos reductora presencia de un villano inspirado en el Marlon Brando de Salvaje, capitaneando una patética banda de motoristas. Patrocinada también por la industria local, se suma a la inocua idealización del surf una manifestación musical propia originada en 1960-61, cuyos principales actores son Dick Dale, en su faceta instrumental, y los Beach Boys, en la vocal. La primera vertiente deviene de los instrumentales de R&R popularizados en los record hops o bailes de instituto; la segunda de Chuck Berry, el doo wop blanco, otro género vocal del R&R, y las sinfonías teenager de Phil Spector.

En ambos territorios se alcanzará una excelencia musical importante, también numerosos hallazgos plásticos, apurando y depurando con cristalinos sonidos las esencias que al R&R le restaban en vísperas de reconvertirse bajo el peso de los Beatles. La música surf crecerá copiosamente durante sus cuatro años de vida a lo largo de teen clubs de todo el país, donde da lugar a no pocos nuevos bailes, iluminando tantas vocaciones como el fenómeno de las bandas de garaje, y consignando, ya a través del dinamismo de reverberantes guitarras eléctricas, ya de la orfebrería coral, un infantiloide, amable microcosmos de monotemático discurso –olas, chicas, coches, cuitas parentales–, constituyente del primer género musical adolescente que celebra un estilo de vida específicamente juvenil, y no solo sus componentes, como había hecho el rock & roll.

Olas revueltas

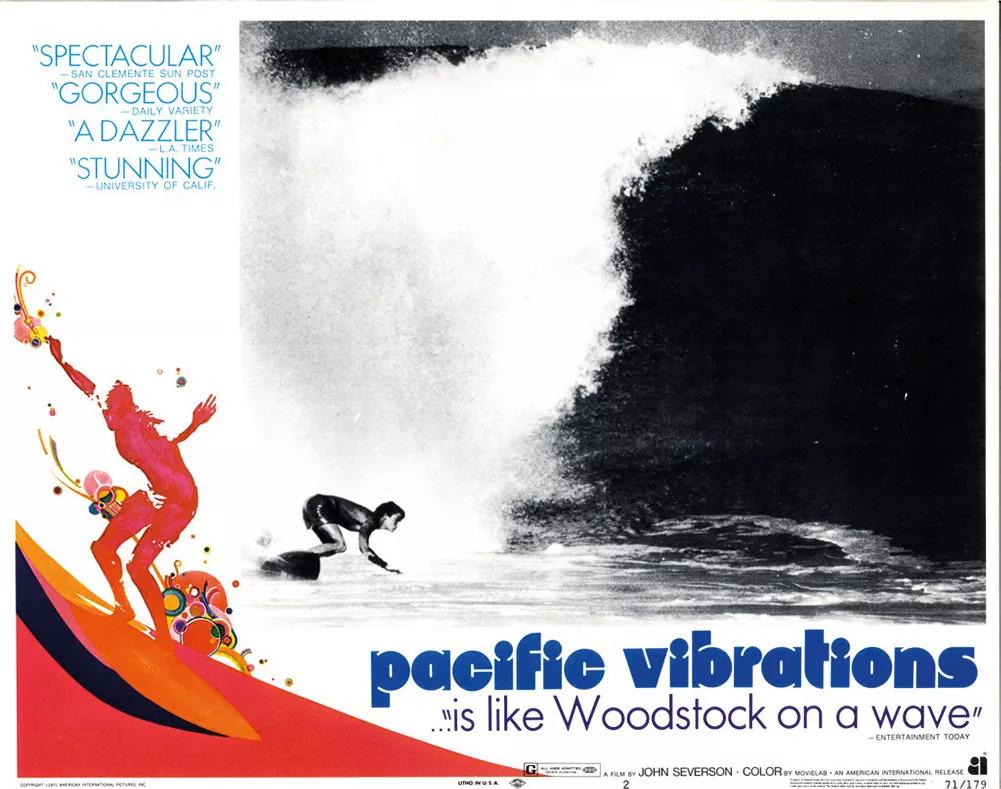

Dentro de ese modelo de existencia cabían naturalmente otras interpretaciones del surf más allá del mínimo común lúdico, que lo hacían más divino pero también más terreno. Surfer Magazine, la revista que el surfista John Severson edita para promocionar sus películas de surf, que no beach party movies, cuyo primer número aparece en 1959, será el faro oficial de aquellos filobeatniks que pensaban que la libertad podía encontrarse en el océano, balanceándose sobre una tabla de madera, cruz de una religión que exige el exvoto vital. De baja extracción social, los puristas del surf o beach bums (‘holgazanes de playa’) no escuchan música surf sino R&B y R&R negro. Viven en chabolas playeras como mendigos, aislados de lo mundanal en su propio océano ascético, y su fin es la perfección. Monjes inmersos en la espiritualidad, el surf da pleno sentido a su vida y por eso mismo renuncian a lo material y no participan en competiciones oficiales. Son los “one percenter” del emporio surf, una economía –bikinis, bermudas, woodies o camionetas, surf music, surf movies– de la que no participan y para la que, por lo tanto, no existen.

Se produce en ese sustrato la gestación del equivalente playero de los hell’s angels, la primera excepción del católico orden surfista, los denominados surf punks o surf nazis, con los que se osmotizan en varios aspectos. Los más radicales de esos “soul surfers” en busca de la armonía con el universo son los que en 1965 imponen la moda de los cascos y cruces de hierro de la Wehrmacht, y esvásticas que pintan sobre sus tablas, luego adoptada por los motoristas. Advierten esos disuasorios símbolos tabú de la belicosidad de unas bandas organizadas y dispuestas a defender su territorio, violentamente se entiende, de surfistas intrusos, turistas indeseables y bandas rivales.

Paradójicamente, no era su ejemplo sino el de Gidget (1959), la primera de las tres películas de la serie, el que contribuía a inspirar indirectamente al otro extremo del país el más premonitorio de los disturbios juveniles de 1960, rompiendo así con la sobria imagen pública del surfismo. Gidget había capturado la imaginación de adolescentes de todo el país, descubriéndoles un nuevo escenario repleto de posibilidades, el de la playa. Celebrado a orillas del Atlántico, el Newport Jazz Festival también disponía de su propio vehículo cinematográfico, Jazz on a Summer’s Day, documental en color que filmado durante la edición de 1958 y estrenado en 1960 mostraba el glamour del público de jazz, creando la falsa sensación de que se trataba de un evento de acceso gratuito e ilimitado. Un tercer largometraje, A Summer Place, drama adolescente de unos enamorados que se revelan contra la hipocresía paterna, protagonizado como Gidget por Sandra Dee y con una banda sonora cuya pieza central alcanza el primer puesto de la lista de singles de pop de Billboard, completaba ese flamante tríptico juvenil, una premonición todavía por concretarse, la de la subcultura surf.

Más que cualquier otro deporte o forma de ocio, el surf absorbería prácticamente todas las drogas implantadas por la contracultura, celebrándolo en su imaginería como símbolo antiautoritario

El fin de semana del 4 de julio de 1960, esa percepción colectiva atrae a miles de jóvenes de New England a la séptima edición del Festival de Jazz de Newport, con la perspectiva de nadar en el océano, escuchar jazz en directo, copular si es posible y emborracharse. Doce mil adolescentes y universitarios de la Ivy League, más o menos intoxicados, descubren al llegar a la exclusiva localidad costera que no solo el festival es de pago sino que las dieciséis mil quinientas entradas puestas a la venta se han agotado. También sin alojamiento, gran parte de ese incontrolado contingente acampa la primera noche en la playa, bajo la lluvia, acabando con todas las existencias de cerveza de la ciudad, hacia donde se dirigen en masa a la mañana siguiente. Para mediodía ya han estallado peleas entre fraternidades universitarias rivales, y a las siete de la tarde, hora de inicio del festival, los alrededores del recinto donde tienen lugar los conciertos bullen bajo una destructiva oleada juvenil que intenta derribar las puertas de entrada.

Mientras transcurren las actuaciones de Ray Charles, Horace Silver y otros músicos, el cordón policial que protege el acceso al recinto es bombardeado con botellas y ladrillos. Reforzadas por cien agentes de la policía estatal, las fuerzas del orden logran dividir al gentío en dos bloques empleando granadas lacrimógenas y cargas. A medianoche, y a petición del ayuntamiento, el gobernador del estado envía a la Guardia Nacional, que hará retroceder a la turba enfurecida hasta la playa. Al día siguiente son expulsados de la ciudad todos los no residentes junto a los casi doscientos detenidos durante la noche de la revuelta. El resto del festival es suspendido. George Wein, el organizador, será el cabeza de turco, aunque luego se recuperaría de la bancarrota, pagando cara la inexperiencia de una organización y unas autoridades que se enfrentaban a una problemática inédita. Las revueltas de Newport, testimoniadas en la canción “After the Riot”, del vibrafonista Gary Burton, también presente en el cartel del festival, eran solo el preludio de un fenómeno para cuya contención no bastaría con perfeccionar los métodos de control de multitudes ni con limitar el consumo de alcohol y sustancias en los festivales musicales al aire libre que se avecinaban.

La realidad siempre supera a la ficción

Contrasta todo esto con la conceptualización histórica que del surf se ha labrado el imaginario popular, normalmente desprovista de drogas y excesos, sana y paradisíaca, pacífica, deportiva, casi virgen si apuramos, incluso sexualmente. Quizá fuera así al principio, como testimoniaba Tom Wolfe en La banda de la casa de la bomba y otras crónicas de la era pop: “Se trataba (la banda de la casa de la bomba) de un núcleo de chicos y chicas agrupados de modo aparentemente similar al de las pandillas callejeras. Empero, sus motivaciones eran muy distintas. Procedían de hogares de clase media y alta clase media de la comunidad playera de La Jolla, quizás la más selecta de California. Tenían muy poca sensación de resentimiento hacia sus padres y la ‘sociedad’, y no eran rebeldes. Su única base de ‘extrañamiento’ la constituía la protesta habitual del adolescente: el sentimiento de que se le está introduciendo en la edad adulta de acuerdo con esquemas ajenos. Así que hicieron algo definitivo; se segregaron. Iniciaron su propia liga, basada en el esoterismo del surf”.

Tanto música como cine surf tampoco daban motivo de sospecha. Los ídolos de la surf/hot rod music vestían pulcramente, llevaban el pelo corto y sabían comportarse. En aquellos templos en los que se festejaba la cultura teenager californiana, es decir, los teen clubs, o clubs para menores de edad, los drive ins y aparcamientos de centros comerciales, los record hops, la misma playa, estaba prohibida la venta y consumo de alcohol. Lo que se sublimaba en las beach movies era la aparente libertad en que inocentemente disfrutaban la vida los adolescentes, pues nunca aparecían figuras paternas en esas películas; burbujas de celuloide impermeables a la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles, la lucha por los derechos civiles y otras problemáticas propias del mundo adulto que quedaban excluidas de sus pueriles argumentos. Ni siquiera las drogas, más próximas y afines a la curiosidad adolescente, se veían reflejadas en los largometrajes playeros o las canciones del género. Y eso que el escapismo, el pasárselo bien, constituían el centro gravitacional de la esencia juvenil surfista.

Más allá de la subliminal sexualidad patrocinada por esa filmografía, que ignoraba los desnudos y hacía gala de castos bikinis, aunque refería de refilón a patologías sexuales e incluso homosexualidad, tan solo el consumo de tabaco y cerveza, y ocasionalmente, sugería que los chicos y chicas de la playa sentían las mismas apetencias que cualquier otro ser humano de su edad en la cultura occidental. Sin ir más lejos, aquellos estudiantes que arrasaban Newport, miembros de la Ivy League, una organización estudiantil fundada en 1945 que englobaba a las selectas universidades americanas de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton y Yale. El nexo eran sus intereses comunes en materias académicas y esencialmente deportivas, concentradas sobre todo en una liga interuniversitaria de futbol americano que, a semejanza del baloncesto, actuaba de cantera para los equipos de la división profesional.

Pero la Ivy League connotaba también una tipología de universitario de familia acomodada cuyas habilidades deportivas primaban sobre las notas académicas, proclives a la parranda, el gamberrismo y el acoso de nerds o empollones. Naturalmente, si su idea de la diversión hacía imposible pensar en una beach party que no fuera acompañada de ebriedad y alteraciones de conducta, tampoco parece descabellado aventurar que soul surfers, punk surfers y nazi surfers aliñaran sus fiestas y cotidiana existencia con algún que otro canuto de yerba. Del mismo modo, cuesta creer que en el surf burgués de las casas de las bombas no se filtrara ninguna de las sustancias habituales en las dietas liberales de aquellos padres y madres que trabajaban en ese santuario del vicio llamado Hollywood.

Una de las paradojas más ilustrativas de esta deformación de la realidad sería el reverso tenebroso de los Beach Boys, cuya ambición creativa prosperaba con el descubrimiento por parte de Brian y Dennis Wilson de yerba y ácido, conociendo el declive cuando la cocaína se apoderaba de sus compulsiones. Por el contrario, Dick Dale, rey de la guitarra surf, confirmaba durante una entrevista en el 2010 su pertinaz abstinencia: “Mucha gente no puede creerse que cuando apareció el rollo hippy no probara las drogas. Solo fumaba cigarrillos, hábito que dejé cuando los pulmones se me llenaron de humo. Tampoco bebía. Mi padre nunca lo hizo y era muy estricto; me habría pateado el culo de haberlo hecho yo”. Sin embargo, la pregunta del periodista daba por sentada la excepcionalidad de esa postura: “Se ha dicho que nunca has consumido alcohol o drogas, lo cual contradice la percepción pública de los estereotipos surfistas”. Es decir, transcurridos los años, la sociedad estadounidense aceptaba ya un estado de cosas en las antípodas de la imagen fomentada por la industria que había explotado el surf y la cultura playera, convirtiéndolos en referentes comunes y universales del entretenimiento popular.

Camellos sobre tablas

En realidad, más que cualquier otro deporte o forma de ocio, el surf absorbería prácticamente todas las drogas implantadas por la contracultura, celebrándolo en su imaginería como símbolo antiautoritario. En 1967, una ilustración a dos páginas aparecida en la revista Surfer venía enmarcada en hojas de marihuana. Surf movies de la misma época desarrollaban efectos especiales para superponer trazos lisérgicos en las estelas dejadas durante las cabalgadas de los surfistas sobre las olas. Para 1970 un fabricante de tablas lanzaba el modelo Meth con el eslogan: “Para los que disfrutan de la velocidad (speed)”. Ya en 1972, durante los campeonatos mundiales de surf en San Diego, un periodista de la revista Surfing insinuaba que en el hotel donde se alojaban los participantes corría cocaína en grandes cantidades. En 1977, Michael Peterson ganaba una competición puesto hasta las cejas de heroína.

El cannabis, por delante de otras sustancias que como heroína, ácido y anfetamina también percolarían el surfismo, continúa en la actualidad oficiando de droga de cabecera de dicho colectivo. Lo cual no significa que sea esa la única con la que ha traficado, otra de las actividades inherentes a esos surfistas hardcore que se consideraban miembros de una sociedad marginal.

Ese medio de vida les permitía ganársela deprisa y fácilmente, sin necesidad de cumplir con un horario laboral que restase horas a su práctica favorita, surfear, y en ella encontraron muchos la financiación necesaria para viajar por el mundo en busca de mejores olas. Uno de los más contumaces practicantes de ese método, Steve Bigler, se pasaría veinte años costeándose, con los beneficios del tráfico, viajes a Francia, España, Portugal, Afganistán, Indonesia, Filipinas y Hawái. En la espuma de ese sincretismo entre surf y tráfico flota un abultado martirologio de víctimas, surfistas famosos que de los años setenta en adelante fallecían por sobredosis de heroína, tiroteados durante transacciones de drogas, fulminados por un infarto tras extralimitarse con la coca o ahogados mientras surfeaban atiborrados de metanfetamina. No menos numerosos son los surfers que han acabado entre rejas o en centros de desintoxicación a causa de una u otra droga. Las estadísticas arrojan importantes saldos, pero la industria surf insiste desde la década de los sesenta en negarlos hipócritamente, alegando la pureza ética de ese deporte y, en su día, que la moda de la marihuana sería efímera en ese contexto.

Disparada la rentabilidad de la industria surf a mediados de los ochenta hasta alcanzar cifras multibillonarias, esta imponía un código no escrito en la prensa del gremio por el que se expurgaban todas las referencias a las drogas. En 1990, y de nuevo en el 2012 por mediación de la Asociación de Surfistas Profesionales, los organizadores de una competición mundial de surf votaban por imponer el control antidopaje, pero caía la propuesta en saco rato al exigir los participantes que jueces y organizadores se sometieran también a las pruebas. Y es que eran muchos los surfistas que abogaban por la libertad de consumo. En 1994, tras superar quince años de adicción a la heroína, el legendario surfista hawaiano Jeff Hakman reconocía públicamente que el mejor momento de su carrera había sido surfear en la bahía de Honolulu bajo los efectos del LSD. En 1990, el australiano Cheyne Horan y el estadounidense Joel Tudor se declaraban favorables a la legalización de la yerba. En similar tesitura, el californiano Rob Machado reconocía que la playa era el mejor entorno para fumarse un porro. Del mismo modo, en una encuesta concertada por la revista Surfer en el 2002, la mayoría de los lectores se declaraban favorables a la comunión entre cannabis y surf. Al extremo contrario, varios campeones mundiales de surf como Midget Farelly y Fred Hemmings, y asociaciones como la australiana The Drug Offensive Surfmasters, se posicionaban contrarios a las drogas participando en varias campañas, una de ellas la NOD, “Not on Drugs”, emprendida en 1986 por el periodista Derek Hynd.