Harry Crews

Historias y cicatrices

Harry Crews, “el Rabelais de Georgia” según la necrológica del New York Times, aún vivía cuando me llamó aquel periodista de Barcelona que quería contactar con él.

Harry Crews, “el Rabelais de Georgia” según la necrológica del New York Times, aún vivía cuando me llamó aquel periodista de Barcelona que quería contactar con él. Debió ser al poco de que publicásemos El cantante de góspel en España. Estaba vivo, pero no estaba bien. Hacía poco había dicho que estaba jodido y que no sabía si iba a poder terminar su última novela (The Wrong Affair). Aparte de la enfermedad que le venía consumiendo desde hacía años, estaba lo de la reciente puñalada en el abdomen.

“Cuéntanos cómo es el sur; qué hace allí la gente; por qué viven allí; por qué siguen viviendo”

¡Absalón, Absalón!, William Faulkner“Hijo, ¿por qué no escribes un libro que sea alegre y agradable y esté lleno de sonrisas?”

La madre de Harry Crews

Claro que, si uno se para a pensarlo, ¿alguna vez había estado bien? No consta. De hecho, de haberlo estado, probablemente no se habría dedicado a escribir. Habría hecho otra cosa. Aunque seguro que al hacerla, por muy inocua que fuese, se las habría ingeniado para hacerse daño, lo cual ya sí sería digno de ser contado. El dolor. Y vuelta a empezar. Porque eso es un poco el sur profundo de donde procede: caerse y levantarse y dejarse trozos de cuerpo por el camino. Y por eso lo de las historias.

Lo decía él mismo al final de su gloriosa aparición en el documental Searching for the Wrong-Eyed Jesus (2003), de Andrew Douglas, donde sale con su bastón, renqueante, ya por aquel entonces bastante machacado (demasiados accidentes de moto): “Las historias lo eran todo y todo eran historias”. Está hablando de su infancia. “Todo el mundo contaba historias. Era una forma de afirmar quiénes eran en el mundo. Su manera de comprenderse a sí mismos”. Es Eudora Welty y Carson McCullers. Faulkner menos, aunque ese tipo sabía beber. Historias para dejar de sangrar, para curarse, para cicatrizar.

Pero lo de estar bien, no. Eso no va con él ni con los suyos. Su gente es más de estar tullida (tanto física como psíquicamente). La novela de estar bien la tendrá que escribir otro. Alguien del norte o de la costa este, alguien que no sangre al mear.

Bueno, miento. Parece ser que una vez sí que estuvo bien, o al menos eso le dio por decir durante una breve temporada. Año 1992. Se había enamorado. Otra vez. A veces pasa. Y nos salió con una novela de amor. Se acojonó (casi tanto como nosotros). Supuso que la crítica le despellejaría. Que sus fans le darían la espalda. Que sería el fin de su carrera literaria. Pero la novela resultante fue El amante de las cicatrices, dedicada a Sean Penn (“el tío más grande que conozco”; acababa de dirigirle en Extraño vínculo de sangre), en la que hay amor, sí, un amor un poco raro, todo hay que decirlo, pero también hay cadáveres, enfermedad, gente deforme, brujería, cocodrilos y una señora que duerme con un cráneo humano. Así que todo en orden. El viejo Harry sigue mordiendo.

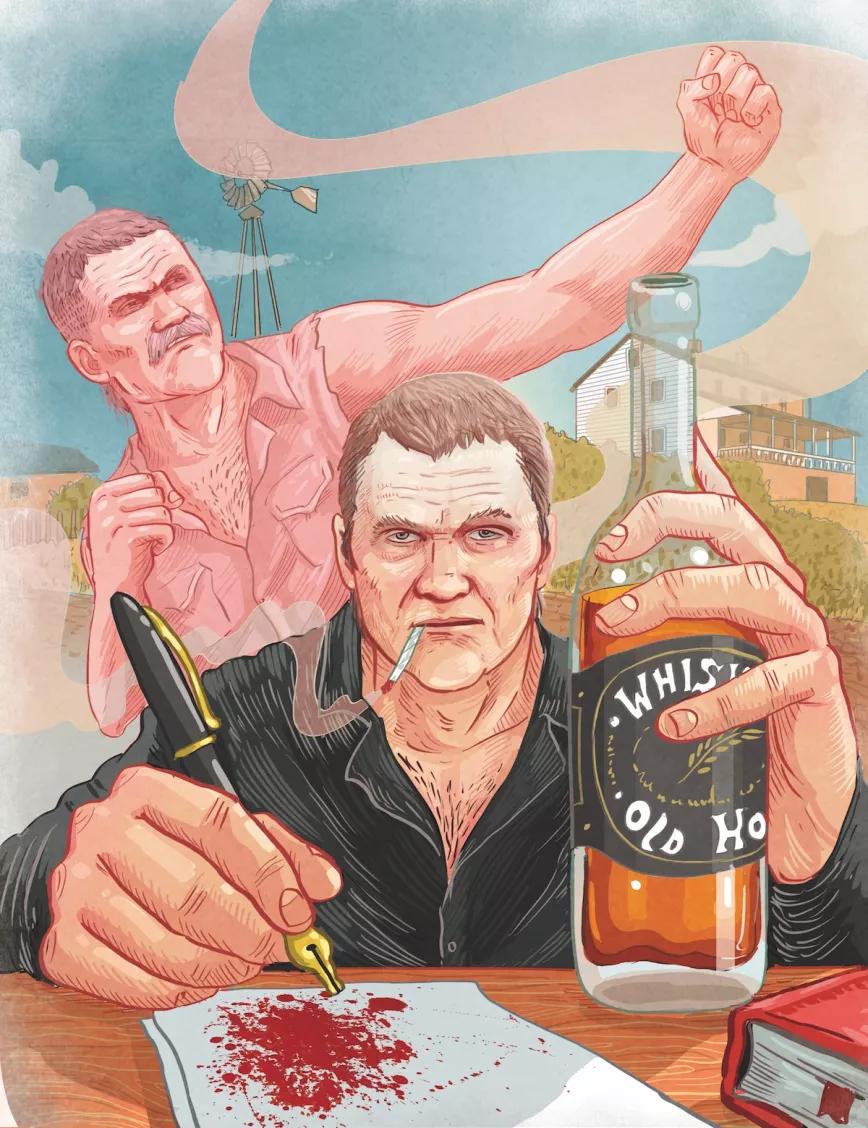

La cosa le viene de familia. De familia y de haber nacido en Georgia. ¿Te acuerdas de Burt Reynolds en Deliverance, aquella aterradora versión que hizo John Boorman del novelón de James Dickey? Pues así. Igualito. Aunque puede que peor, porque como dijo Norman Mailer: “Harry Crews empieza donde lo dejó James Dickey”, y cualquiera que haya leído a Dickey sabe que “donde lo dejó Dickey” es un erial bastante inhóspito. En La mente del sur (1941), W.J. Cash dejó descrito muy acertadamente (para indignación de los Agraristas Sureños, Robert Penn Warren y compañía, incluido Andrew Lytle, que luego sería profesor de escritura de todas aquellas bestias maravillosas: Flannery O’Connor, James Dickey y un joven Crews recién licenciado en la Universidad de Florida) al típico varón del sur, una descripción en la que Harry, que por aquel entonces tenía seis años y se estaba achicharrando vivo en una caldera para escaldar cerdos a la que había ido a parar accidentalmente jugando con sus amiguitos (su infancia fue una empecinada sucesión de convalecencias), acabaría encajando a la perfección: “[…] en su juventud y con frecuencia bien entrada la madurez, participaba en carreras espontáneas e improvisadas, a pie, hacía lucha libre, ingería cantidades navegables de whisky, soltaba alaridos salvajes y cazaba zarigüeyas; porque ya lo llevaba en el alma cuando salía del bosque, porque ya estaba arraigado en sus costumbres cuando salía de las regiones apartadas, ya que en la frontera era natural hacerlo, pues era un individuo apasionado y fuerte, a quien le hervía la sangre en las venas y buscaba naturalmente la actividad al aire libre, impulsado por un incontenible y primitivo deseo de correr afanosamente en pos de algo […]”.

En una de sus últimas entrevistas, preguntado por su ira irrefrenable (cuya última manifestación era esa rajadura que le comenzaba a la altura del vello púbico y le subía por el ombligo hasta el esternón, trofeo de una pelea de “perros viejos” en un camping de pesca: “Conocía a ese tipo desde hacía tiempo y siempre nos habíamos tenido mala sangre”), Harry Crews suscribió casi palabra por palabra lo afirmado por W.J. Cash. “Intento ser correcto, civilizado, decente y todo lo que tú quieras, pero no se me da bien”. De casta le viene al galgo. “Todos los hombres de mi familia son así. Una pandilla de malditos gatos resentidos que no hacen más que moverse por ahí en busca de coños y pelea. Fui campeón de los pesos semipesados en los Marines. Me han roto la nariz seis veces. Y me gusta el kárate y los deportes en los que se matan animales. Me gustan muchas cosas que no están lo que se dice ‘de moda’, cosas que no son agradables y que, si tienes algo de cabeza, son del todo indefendibles. Lo que pasa es que hay demasiada gilipollez en el mundo. ¿Cómo se puede vivir esta vida sin estar más loco que una cabra?”. Desde lo de Sherman y la caída de Atlanta ya son muchas generaciones de rabia y furia. Quienes lo conocen te lo podrán confirmar: Harry Crews se expresa con corrección, a menudo es divertido, pero suele estar hasta los cojones de algo. Claro que ¿quién no?

Así son los hombres de su familia, y también sus novelas. Porque hay que decir que todo lo que ha escrito (y ese “todo”, que no es poco, incluye cosas como cetrería, circos de freaks, culturistas, ladrones de cadáveres, festivales de serpientes…) está basado en experiencias reales. Y es que, por increíble que parezca, Harry ya ha estado ahí antes y lo ha hecho. En efecto, se lo ha bebido, se lo ha fumado, se lo ha inyectado, se lo ha tatuado, lo ha olisqueado, lo ha saboreado, lo ha vomitado, lo ha sangrado, se lo han arrebatado, lo ha enterrado, se lo han cosido, se le ha infectado, lo ha cazado, lo ha descuartizado o se ha estampado contra ello en su Triumph no una sino varias veces. Es molecularmente incapaz de estarse quieto. Tiene el cuerpo plagado de cicatrices. Se ha roto casi todas las putas cosas que te puedas imaginar (y disculpa mi lenguaje, pero joder, es que estamos hablando de Harry, no de uno de esos escritores finolis de Brooklyn Heights que quedan contigo en un Starbucks). La novela de estarse quieto y de guardar las formas la tendrá que escribir otro. Un europeo, probablemente. Algún alérgico que no corra mayor peligro en su vida que el de cortarse con la maquinilla de afeitar.

A Crews, al menor atisbo de calma chicha, le entra “la fiebre del camarote” y tiene que hacer un esfuerzo titánico para no dejarse llevar por sus impulsos. Lo dijo una vez en la radio: “Cuando las cosas se vuelven demasiado cómodas y seguras, me entra la sensación de que me estoy ablandando. Es como si alguien me estuviese enterrando en un lecho de plumas. Así que cuando eso sucede tiendo a ponerme a derribar o a destrozar cosas”.

Acto seguido, ante el apuro evidente del locutor (que no se fía de que lleve ya más de diez años “limpio” y al que se le percibe francamente asustado), añade: “Aunque a medida que me voy haciendo viejo, tengo la impresión de que lo llevo mejor, para gran alivio de la gente que me rodea”.

Pero es una impresión falsa, lo ha dicho por decir, porque envejecer es una putada y lo que hay que hacer es no tenerle respeto a nada. “Cágate mucho en ello y dale una patada en el culo al diablo”, diría en sus últimos días. “Escupe y ráspate el trasero haciendo todo lo que puedas seguir haciendo cuando te hagas viejo. Y no le beses el culo a nadie. Eres un anciano, muy bien, ¿y cuál es el problema?”. La opción es mantenerse aparte. Hacer yoga. Asistir a eventos literarios. Pedir permiso. Sonreírle a la gente. Hacer caso al médico. Alejarte de los bares, de las mujeres, de los animales salvajes, de todo lo que merece la pena en esta vida, cosas que, al final, indefectiblemente, acaban haciéndote daño. Pero vivir es eso. Y escribir también. Así que no es opción. Al menos no para él. La novela de mantenerse a salvo ya la ha escrito mil veces cualquiera de sus “pares” del departamento de inglés de la Universidad de Florida. Uno de esos posmodernos que jamás ha visto correr la sangre, que aún tiene todos los huesos intactos y que no ha abusado de las drogas y el alcohol hasta el punto de que sus conocidos lleven prediciendo su muerte desde hace más de veinte años. No. Él no.

Crews solía decirlo en su taller literario (sí, fue profesor, ahí donde le ves, puedes hablarlo con Michael Connelly): “Si os vais a dedicar a esto, por amor de Dios, tratad de hacerlo al desnudo. Tratad de escribir la verdad. Tratad de meteros debajo de toda la impostura, de todas las excusas, de todas las mentiras que os han estado contando”. Y no pidáis disculpas a nadie. Dejaos una cresta, rapaos al cero, no contestéis preguntas estúpidas, aquí no hemos venido a hacer amigos (ya tenemos dos o tres, y tampoco es que sea para tanto), haceos un tatuaje de una calavera con un verso de e e cummings que diga: “How do you like your blue-eyed boy, Mr. Death?”. Ni se os ocurra servírselo a la muy zorra en bandeja…

Dar con su teléfono es fácil, basta con llamar a información en Gainesville, Florida. Siempre se pone. Lograr que quede contigo es ya otro cantar. Así se lo transmití al periodista que me llamó desde Barcelona. Y le deseé suerte. Lo mismo conseguía que le invitase a una hamburguesa y a un par de cervezas. Lo mismo le citaba, lleno de entusiasmo, y luego ni se presentaba…

El caso es que a los pocos meses Harry murió, esta vez sí, y el periodista de Barcelona no volvió a dar señales de vida.

Tengo por ahí su teléfono, pero prefiero no llamarle, porque todo lo que me imagino que pudo sucederle es mejor que cualquier improbable entrevista que pudiera llegar a hacerle, algo digno de una novela de Crews. En la mejor versión me encuentro al periodista en un descampado a las afueras de Jacksonville, como reclamo de un motel de mala muerte, rodeado de chatarra y bastante desmejorado, comiéndose un Ford Maverick, pieza a pieza.

Y este artículo concluye con su eructo: metal y diésel.