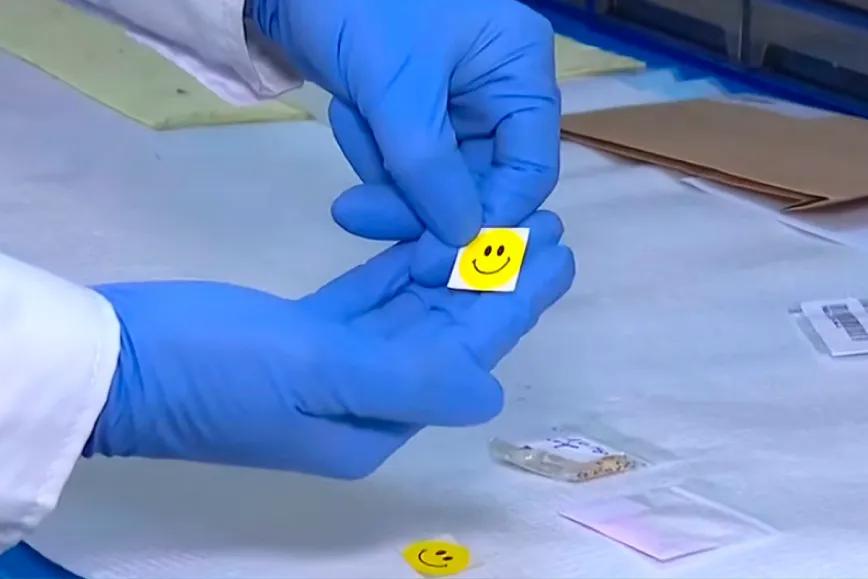

El ISP comunicó que los adhesivos —con diseño llamativo— contenían una mezcla de sustancias y que era la primera vez que se detectaba esta combinación en ese tipo de matriz. El énfasis gubernamental estuvo en el carácter “inédito” y en el potencial atractivo para menores, lo que explica la rápida amplificación del mensaje en medios nacionales. Sin embargo, el aviso no incorporó de manera explícita protocolos operativos para familias, colegios, urgencias y municipios, ni un esquema claro de qué hacer ante exposición sospechosa. Así lo sostiene Mauricio Sepúlveda, experto en Políticas de drogas y reducción de daños, en su columna publicada en elmostrador.cl.

La Organización Mundial de la Salud y la red europea de alerta temprana (EMCDDA/EUDA) sostienen que las alertas efectivas combinan confirmación analítica, validación clínica y canales de comunicación que lleguen a quienes toman decisiones cotidianas. “Riesgo no es un adjetivo alarmista es la combinación entre probabilidad y consecuencia en un contexto específico”, advierte Sepúlveda. No se trata solo de “avisar”, sino de entregar orientaciones accionables como rutas de derivación, síntomas de alarma, pautas de primeros auxilios y criterios de búsqueda de atención. Cuando la información se queda en el titular, se erosiona la confianza pública y se reduce la utilidad sanitaria de la alerta.

Chile cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para nuevas sustancias. Sin embargo y a juicio del autor, la comunicación sobre el decomiso “se agotó en los titulares” y no integró canales directos hacia redes comunitarias. Ese marco permite emitir reportes técnicos y avisos institucionales. El episodio de los adhesivos muestra, sin embargo, un déficit de traducción hacia el nivel territorial donde pares con experiencia vivida, equipos de reducción de daños no recibieron, al menos en la comunicación pública, instrucciones simples y canales de consulta. La diferencia entre un aviso eficaz y uno meramente alarmista suele estar en esa “arquitectura comunitaria” que adapta el mensaje al contexto.

Las guías internacionales recomiendan encuadrar el riesgo con precisión —probabilidad y consecuencias— y explicitar las vías relevantes de exposición y prevención. “La solución no es más sirenas ni más adjetivos, sino mensajes proporcionales y accionables”, insiste Sepúlveda. En este caso, además de describir la composición, era clave diferenciar escenarios de riesgo, detallar medidas preventivas en entornos escolares y familiares, y reforzar la no criminalización de quien busca ayuda. La proporcionalidad del mensaje no disminuye la gravedad potencial: la hace más útil para decidir y cuidar.

Las alertas deben habilitar decisiones seguras, no solo encender sirenas. “Una alerta responsable no busca alarmar, sino prevenir daños y habilitar decisiones seguras.”, señala el especialista. Un estándar mínimo haría que episodios como el de los adhesivos pasen de la alarma mediática a la prevención efectiva. No estamos en contra de que el Estado alerte si no que la mala comunicación siga produciendo pánico donde se necesita salud pública clara y basada en evidencia.