Nací en el año 1952, en un pueblo de mierda que no pienso nombrar, apenas dos meses después de que se acabara el racionamiento de alimentos, que se había mantenido desde el fin de la guerra civil. Mi madre siempre decía que yo había nacido, de verdad, con un pan bajo el brazo, pues ella rompió aguas y se puso de parto en mitad de una panadería.

Siendo primeriza, mi madre estaba muy asustada, pero la panadera, que había visto nacer en casa a sus ocho hijos y quince sobrinos, se ocupó de todo. Mandó a un chaval a llamar a la comadrona, hizo pasar a mi madre a la trastienda y la ayudó a tumbarse sobre unos sacos de harina. Diez minutos más tarde ya estaba yo en este mundo, recostado sobre el pecho de mi madre, oliendo las barras recién hechas. Con razón me gusta el pan.

Mis padres dejaron el pueblo enseguida y se vinieron conmigo a Madrid. Mi infancia fue la clásica de aquellos años, pobre pero sin hambre y despreocupadamente feliz. Iba a un colegio de curas y me pasaba las tardes jugando en la calle. Hacíamos algunas travesuras y pillerías por el barrio, pero nada demasiado grave. Con la adolescencia empecé a perseguir a las chicas, a fumar cigarrillos y a beber cerveza. Como a tantos, me tocó la mili en Ceuta, un año y medio perdido, y allí conocí la grifa y el hachís. Entre la tropa se fumaba constantemente. Lo probé varias veces pero no me gustó demasiado, prefería la cerveza, que no me dejaba tan atontado. Volví a Madrid, me puse a trabajar, me eché de novia a Conchita y, dos años después, cuando ahorramos la entrada para comprarnos un piso, nos casamos. Durante los siguientes treinta años trabajé de comercial en la misma empresa, tuve dos hijos y dos hijas y una vida bastante feliz. Las cosas iban bien hasta el 2008, cuando la crisis económica se llevó por delante mi empleo y mi autoestima. Parado a los cincuenta y seis años, tenía claro que mi vida laboral se había acabado. Con millones de jóvenes sin empleo a mi alrededor, ¿quién iba a contratar a alguien como yo? Al principio lo llevé bastante bien; cobraba un buen subsidio de desempleo y las cosas no cambiaron demasiado, salvo en que no iba a trabajar. A los dos años se me acabó el paro y, de golpe, se me vino el mundo encima y vi venir la depresión directa hacia mí, como un miura. Estuve a un paso de hundirme. Pero... Llegó María.

De repente, aquellas plantitas se volvieron importantes, me propuse que creciesen bien

María es mi hija pequeña, es profesora de yoga, muy moderna y alternativa. Empezó muy joven a fumar porros y nunca se ha escondido, ni de mí ni de nadie. Sabía que fumé en la mili y me había ofrecido mucha veces, pero yo, que ya había dejado el tabaco, nunca quise volver a probarla. En la primavera del 2009, un día que vino a comer a casa, trajo un paquete de semillas de marihuana y me pidió que le dejara plantarlas en la terraza y se las cuidara durante el verano. Vivimos en el último piso del edificio y tenemos una terraza muy grande ideal para las plantas, aunque entonces no había más que unos pocos geranios moribundos y algún cactus raquítico. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones de María, fui a comprar macetas y un saco de tierra. Cogí aquellas pequeñas semillas oscuras, que venían en un vial de plástico dentro de una cajita metálica, y sembré siete, solo una por maceta, pues mi hija no me dejó poner más. Tres días después, cuando salí a la terraza al despertarme, vi que habían nacido las siete y, qué cosas tiene la vida, me llevé una gran alegría. No sé bien por qué, pero me puse muy contento.

Una de las peores cosas de estar sin empleo es el aburrimiento y la falta de obligaciones durante casi todo el día. Todos tienen muchas cosas que hacer menos tú. Iba a la compra y hacía la comida, pero me sobraban muchas horas hasta que Conchita volvía de su trabajo. De repente, aquellas plantitas se volvieron importantes, me propuse que creciesen bien, quería sorprender a María. Me puse a buscar información por internet sobre el cultivo de cannabis, y descubrí que había una cantidad enorme de páginas web, blogs y canales de YouTube donde aprender e informarse. Cada día dedicaba un par de horas a leer sobre el cultivo, aunque enseguida empecé también a interesarme por otros aspectos del cannabis, como su historia o sus aplicaciones médicas.

Los siete pecados capitales, como llamaba yo a aquellas bellezas cannábicas, respondieron muy bien a mis cuidados y crecieron de tal manera que tuve que comprar otras macetas más grandes y trasplantarlas. Las primeras macetas se les habían quedado tan pequeñas que la tierra se secaba en pocas horas y las plantas se caían porque les pesaba más la parte superior que las raíces con la tierra. Tras el trasplante, brotaron nuevas ramas y las plantas se ensancharon. Llegó el verano y empezaron a florecer. Necesitaba un abono de floración y fui a buscarlo a un grow shop que había en el centro de la ciudad. Cuando entré, el vendedor pensaba que me había equivocado de tienda, pero, en cuanto empecé a hablar, se mostró muy sorprendido por mis conocimientos. Yo no tenía, desde luego, la típica pinta de un fumeta, pero había aprendido mucho en las últimas semanas y le llamó la atención que a mis casi sesenta años supiera tanto de cultivo y, al mismo tiempo, le dijera que estaba haciendo mi primera cosecha. Era un chico joven muy amable y estuvimos charlando largo rato; me enseñó las distintas líneas de abonos. “Qué caro es todo para un parado”, le dije, y escogí el abono más barato, que solo costaba doce euros. En lugar de despreciar a un cliente pobre, aquel joven me regaló un montón de muestras de abonos y suplementos, y me deseó mucha suerte. Sin duda, aquel día se ganó un cliente para siempre, aunque sé que no lo hizo por eso, simplemente me echó una mano porque podía. En estos años me he dado cuenta de la alta proporción de buena gente que hay entre los fumetas, aunque también hay algún cabrón, claro está.

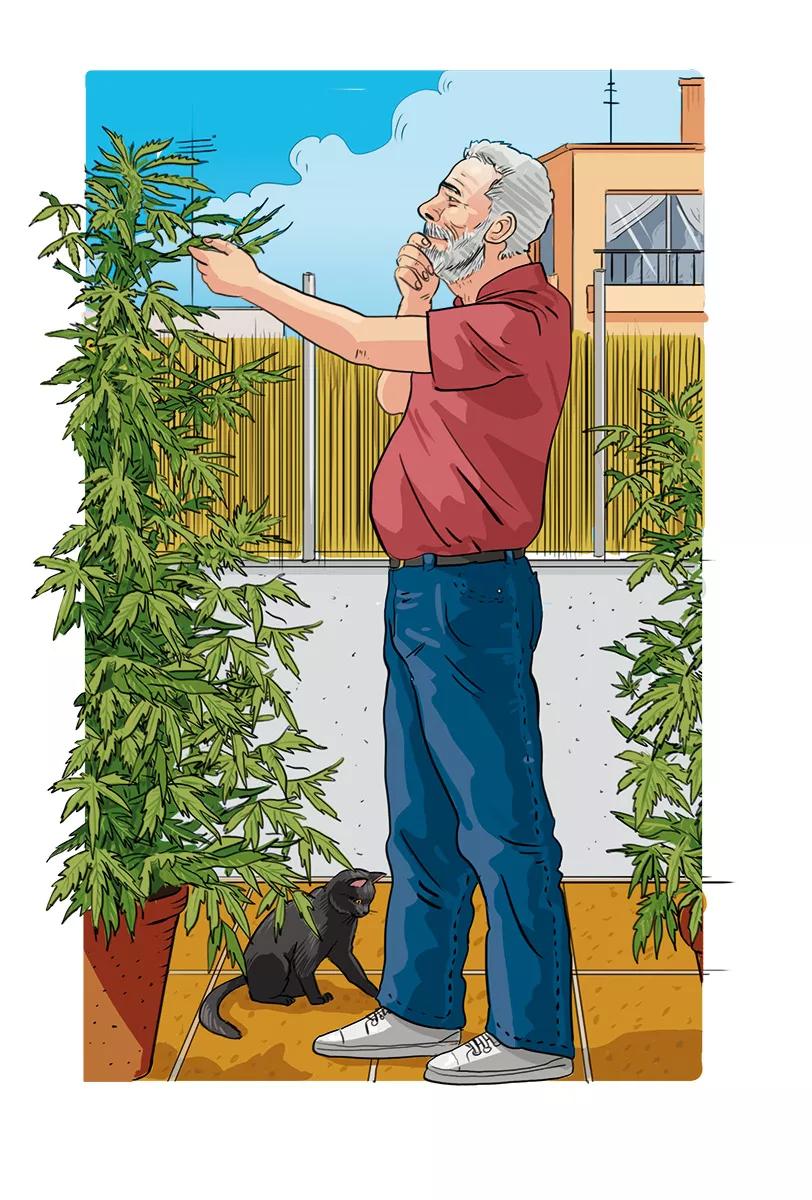

Los siguientes dos meses asistí maravillado a la floración de mis siete plantas. Cada mañana les preparaba una regadera con su dosis de abono y el agua ni demasiado fría ni demasiado caliente. Debió de ser la suerte del principiante, pero aquel año las plagas ni se acercaron. El clima también fue muy bueno, prácticamente no llovió nada en septiembre, y apenas un par de días en octubre. Yo veía engordar los cogollos día a día. Mi hija María no daba crédito a sus ojos, sacaba fotos de las plantas con el móvil y se las enviaba a sus amigos. Me pedía que las cosechara ya, pero yo le dije que no, que todavía no estaban a punto. Después de meses estudiando, ya sabía mucho más que María, y no iba a caer en el típico error de novato impaciente. Dejé de abonar el día uno de octubre y coseché las plantas dos semanas después, con casi todas las hojas grandes de color amarillo brillante y unos cogollos principales del tamaño de mi brazo. Me pasé tres días, de sol a sol, manicurando las plantas, solo paraba para comer. El olor era tan intenso que Conchita no me dejaba meter las plantas en casa y las tuve que poner a secar en un armario que tenía en la terraza. Diez días después di a probar a mi hija los primeros cogollos. Su veredicto fue claro: “Papá, está cojonuda”. Cuando la pesé en la báscula de la cocina vi que había cosechado casi mil cuatrocientos gramos de cogollos de siete plantas, todo un éxito.

Había cosechado casi mil cuatrocientos gramos de cogollos de siete plantas, todo un éxito

María se llevó una bolsa pero me dijo que guardara el resto. Dos semanas después vino a por más y me dio doscientos euros por cuarenta gramos de cogollos que le había comprado un amigo. “María, este es el primer dinero que he ganado trabajando en más de dos años, y me encanta. Podríamos vender toda la que no te vayas a fumar tú”. Sacamos cuatro mil euros, que me supieron a gloria y me devolvieron la autoestima. Ah, y empecé a fumar hierba. Después de todo, si la gente estaba dispuesta a pagar por mi hierba, pensé que debía al menos probarla. María me trajo una pequeña pipa de cristal para que pudiera fumarla sin mezclarla con tabaco. La estrené un domingo de invierno después de comer, treinta y muchos años después de la última vez que había fumado grifa, y en lugar de marearme me dio tal ataque de risa que Conchita quiso probarla. Nos reímos como hacía años que no lo hacíamos.

Al año siguiente compré macetas más grandes, buena tierra y toda una colección de abonos y suplementos al simpático joven del grow shop. Planté veinte plantas y coseché cinco kilos. Aquel año ya saqué un sueldecito y no lamenté estar parado. El invierno siguiente invertí parte de lo obtenido en un kit de cultivo de interior y monté un armario de cultivo pequeño en casa. Desde entonces no he parado de cultivar. No hago grandes plantaciones, suelo cosechar veinte o treinta plantas en verano en la terraza y hago dos o tres cosechas de interior de diez plantas cada una en el invierno. No necesito más.

Para mí, el cannabis ha sido la mejor de las medicinas, tanto por sus efectos cuando lo fumo como por lo que me aporta cultivar. Ya no me siento un inútil ni una carga para la sociedad, ahora sé que cada día mucha gente sonríe gracias a mí.