Un fumador de cannabis prehistórico

Y era la prehistoria, ¿no? Hace de eso aproximadamente medio siglo. En 1964, o con mayor exactitud, 1966. Porque fue en octubre de este último año, aunque Tono Escohotado diga que fumó su primer petardo en 1964.

Y era la prehistoria, ¿no? Hace de eso aproximadamente medio siglo. En 1964, o con mayor exactitud, 1966. Porque fue en octubre de este último año, aunque Tono Escohotado diga que fumó su primer petardo en 1964. Se equivoca. Alguien que estaba con él y autor de estas notas tiene testimonio escrito de ello. Precisión innecesaria, quizá.

La droga ya formaba parte de nuestra vida –artículos en revistas americanas e inglesas, libros sobre su historia y efectos– antes de que la tuviéramos allí delante. Encima de una mesa de la casa de Madrid donde me habían recogido Tono y su primera mujer, Cristina Lorenzana, auténticos inquilinos del piso. Acababa de traerla Rafa Aracil, un buen guitarrista de blues que entonces se ganaba la vida acompañando a los espero que olvidados –merecidamente– Juan y Junior.

¡Un momento! Continuar en ese plan supondría un constante name dropping, o soltar nombres, esa manía de mencionar a personas conocidas con intención de impresionar a otros y darse importancia. Y de lo que aquí se trata es de dar cuenta de unos hechos. Conseguir que se confíe en el relato y excluir lo más posible a quien lo cuenta. Por supuesto que, cuando se activan los terminales del recuerdo, uno comprueba que es, no solo lo que ha vivido, sino también lo que imagina que fue. Y encima –mi caso– si la memoria está cargada de ficción, la tendencia lleva a reconstruir narrativamente los sucesos haciéndolos literatura. En fin. Según el inevitable Burroughs, el pasado es ficción. Y para el aún más terminante y también William, Faulkner: “El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado”.

Total que allí teníamos la mandanga, como se llamaba entonces en ciertos y muy escasos círculos lo que también se conoce por marihuana, yerba, grifa, rama, mierda..., y desde hace mucho menos, y por los entendidos, cannabis. La cuestión inicial que se nos planteaba era cómo consumirla. No sabiendo liar porros, la opción más fácil consiste en vaciar pitillos de tabaco y rellenarlos. Y si se desconoce el ritual de compartirlo –nuestro caso en aquel momento–, fumar uno cada uno y esperar los efectos.

No tardaron en producirse, claro. Y aunque se trataba de una áspera, rasposa y reseca grifota malagueña, llevó a un espacio intermedio donde sensaciones inéditas modifican el equilibro habitual entre el mundo que rodea y el interior. Las visiones, si se conoce lo escrito por Baudelaire –junto a Ernst Jünger, nuestra principal fuente de información al respecto–, se concretaban en reflejos desorientadores y complicados paréntesis visuales entre los que se observan las imágenes del modo en que se detiene uno en un poema o percibe una narración que se desarrollan fuera de los márgenes de comprensión acostumbrados.

Unas notas tomadas en esa época pretenden, con la ingenuidad algo pretenciosa del principiante, dar cuenta de tales vuelos inéditos. De temores a explotar superados –me atreví a escribir– por el abandono a la sabiduría de un cuerpo en el que se confía y uno sabe afectado por una substancia cuyo objetivo es destapar mundos mentales y físicos insospechados. No mencionan, y eso que a veces se imponían, las risas sin motivo, convertidas con frecuencia en carcajadas histéricas ante lo raro que parecía todo. Tampoco los brotes de paranoia al sentirse incapaz de interpretar los gestos, una mirada o frase de los demás, conocidos de sobra, y de repente unos extraños fugazmente amenazadores. En el block faltan anotaciones sobre lo que llamábamos “la mueca”, una expresión de sorpresa, pasmo y desconcierto apreciable en los demás y en uno mismo frente al reflejo casual de la cara. O “la tenaza”, presión sentida en la nuca indicadora de que habíamos fumando en exceso. Abundan, sin embargo, las enfáticas. Esta frase, por ejemplo: “La aventura de estos años consiste en no verles salida” –Jünger, Rayonnements–. Y otra sobre algo llamado pomposamente latidos cósmicos –ahí es nada–. También referencias a oleadas sonoras en el cráneo reflejo probable de taquicardias acompañantes del desarreglo de los sentidos, las percepciones alteradas, unos rimbombantes reinos arquetípicos. De hecho, impresiones leídas y ahora en disposición de poder sentirlas, o creer que se pueden sentir sin necesidad de ideas recibidas que no sirven de nada cuando se está alto –me sorprende que utilizáramos tanto en aquella prehistoria esa frase, “estar alto”, para denominar lo que pronto se matizaría con expresiones, igual de imprecisas, como estar colocado, o ciego o p’allá.

Junto a los sueños, entre las cosas más aburridas que te pueden contar están los viajes de ácido. Estuve al borde de hacer eso. Mis disculpas a quien haya llegado hasta aquí. Pero el caso es que aquellos hombres y mujeres de veintipocos años, entre los que me incluyo, pasaron en pocos meses de la mandanga al LSD. Y habían fumado tales cantidades de yerba, que los efectos de las dosis iniciales de doscientas cincuenta gammas del que para ellos era el ácido por antonomasia no les supusieron grandes sorpresas. Adquirido a unos californianos que aseguraban que procedía de los laboratorios de Owsley, el mayor fabricante del insuperable psiquedélico durante la década de 1960, pronto duplicaron y hasta cuadruplicaron esa dosificación recomendada. Entonces el universo se les reveló tal y como es. Infinito, ya se sabe.

“Te pasas el mal viaje tu solito, macho. Así que a aguantarse y no dar el coñazo. No vengas a joder el rollo de los demás"

En cualquier caso, las cosas iban tan rápido –contribuía el speed en forma de Centramina, Bustaid y otras anfetas de venta libre en aquella época– que resulta difícil fiarse de la memoria para datar lo que pasaba. Pero sobrevuela, y desde el mismo principio, el rastrero acoso de la policía. Casi todos, incluidos los americanos del ácido de Owsley, terminamos pasando por el trullo en un momento u otro. Las condenas se aplicaban por tráfico, o delito contra la salud pública, consumo que convertía en vago y maleante, y luego en peligroso social, o por posesión, también penada.

Madrid, o así escribí, se había convertido en la Capital de la Paranoia. Mediada la década siguiente, seguía siendo una ciudad tomada por el enemigo. Conservo en la misma carpeta donde están las notas sobre los primeros viajes ya mencionadas, el prólogo para una novela que nunca publiqué. En realidad no mecanografié más de unas treinta páginas, y el resto se quedó en proyecto y anotaciones sueltas inconexas. Ese prólogo de lo que pretendía titular Nuevas escenas matritenses, y que gloso porque es demasiado largo para incluirlo entero aquí y tampoco merece mucho la pena, expone mis dudas y temores porque algunos amigos se reconocieran en unos hechos narrados de los que fueron partícipes. Y sobre todo, señala que no quería darle ninguna pista al enemigo sobre actos fuera de la ley en los que, ocasionalmente, había participado. Al respecto citaba unas frases de Mato Reboredo. Era el jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Dirección General de Seguridad del Estado –desempeñando tal cargo, ¿cómo no iba a dar miedo cuando te interrogaba?–. En diciembre de 1969 decía: “Los hombres de Mao, para fomentar la intoxicación de Occidente y conseguir su degradación y autodestrucción, se están valiendo de las drogas. Con auténtica astucia oriental, saben esconder la mano. Sus agentes del vicio son las viejas tríadas chinas, la Mafia de Oriente. Es aleccionador comprobar cómo el fanatismo marxista ha sabido pactar con estas sociedades o sindicatos de criminales amorales, sin crédito político alguno, a fin de que sean sus eficaces vehículos del veneno y la corrupción”.

Creo que es suficiente esta muestra para hacerse cargo de los delirios que fundamentaban el clima de represión en aquellos años. Y me estoy limitando al mundo de las drogas. En otros terrenos, sobra decirlo, los franquistas imponían sus ordeno y mando, sus encarcelamientos y hasta las condenas a muerte. Sobrevivir en aquel estado de cosas no era nada fácil. Y sin embargo, seguimos tirando. ¿Qué remedio quedaba si no querías sentir vergüenza de ti mismo?

Una precisión. El mes pasado Juan Carlos Usó publicó un imprescindible ensayo: ¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxicación farmacológica como arma del Estado (Libros Crudos). En él, refiriéndose concretamente al caballo, demuestra, con apabullante documentación, que es un mito compartido –incluso por radicales de izquierdas– el uso que hace el poder de las drogas para terminar con las protestas y rebeldías. Un punto en el que coinciden, solo que sustituyendo las resistencias a la autoridad por la degeneración de la sociedad, los carcas recalcitrantes. Y es que, medio siglo después de aquella prehistoria, las drogas siguen produciendo un rechazo, disimulado bajo forma de análisis objetivos. Una especie de fobia solapadamente manifestada por parte de informadores “serios”, cuyas opiniones aspiran a pasar a los libros de historia. Y no abundan los historiadores, como Usó, empeñados en denunciar la falacia que amenaza con convertirse en versión oficialmente reconocida del papel de ciertas sustancias llamadas drogas en la decadencia, explotación y falta de perspectivas –excluidas las tecnológicas y financieras– del paralizado presente.

Para no dejar tan mal sabor de boca, terminaré con unas notas que nunca llegaron a incluirse en la novela inacabada sobre la prehistoria de la droga en Madrid. Si la retomase, cosa de lo más improbable, también podría caber en ella parte de lo escrito aquí.

La primera nota, que me recuerda una opinión de Moncho Alpuente sobre que las drogas facilitaban el contacto entre clases sociales, es: Jesús suelta enfadado después de que un cañamón encendido de una yerba comprada al aprendiz de un taller de chapistería le saltara desde el canuto al pecho: “Si es lo que yo siempre digo. No hay que llevar ropa escotada a la hora de colocarse”.

Otra. En 1971 se estrenó la película de Milos Forman, Taking off, aquí titulada, ¡y cómo no!, Juventud sin esperanza. A unos padres americanos conservadores empeñados en entender a sus hijos hippies les enseñan a fumar marihuana. En los subtítulos en castellano llaman “juntura” a un joint.

Y dos finales grabadas en una casete con la que recogía lo que decía la gente sin que ella se enterara. “Esta yerba es de la que plantan los gitanos. La cultivan en sitios escondidos y la dejan crecer. Vuelven unos meses después a recogerla. Hay un barrio en Granada donde fumas casi tan tranquilo como en Ketama. Vas allá, compras, te pones morado de fumar y comer. Si viniera la pasma te avisan. Tienen a unos chavales vigilando”. Y otra más, tal cual y como se grabó: “Te pasas el mal viaje tu solito, macho. Así que a aguantarse y no dar el coñazo. No vengas a joder el rollo de los demás. Si te metes en algo sigue hasta el final. O no sigas. Lo que no vale es ponerse a contarlo. Que cada uno lleve su pire como pueda”.

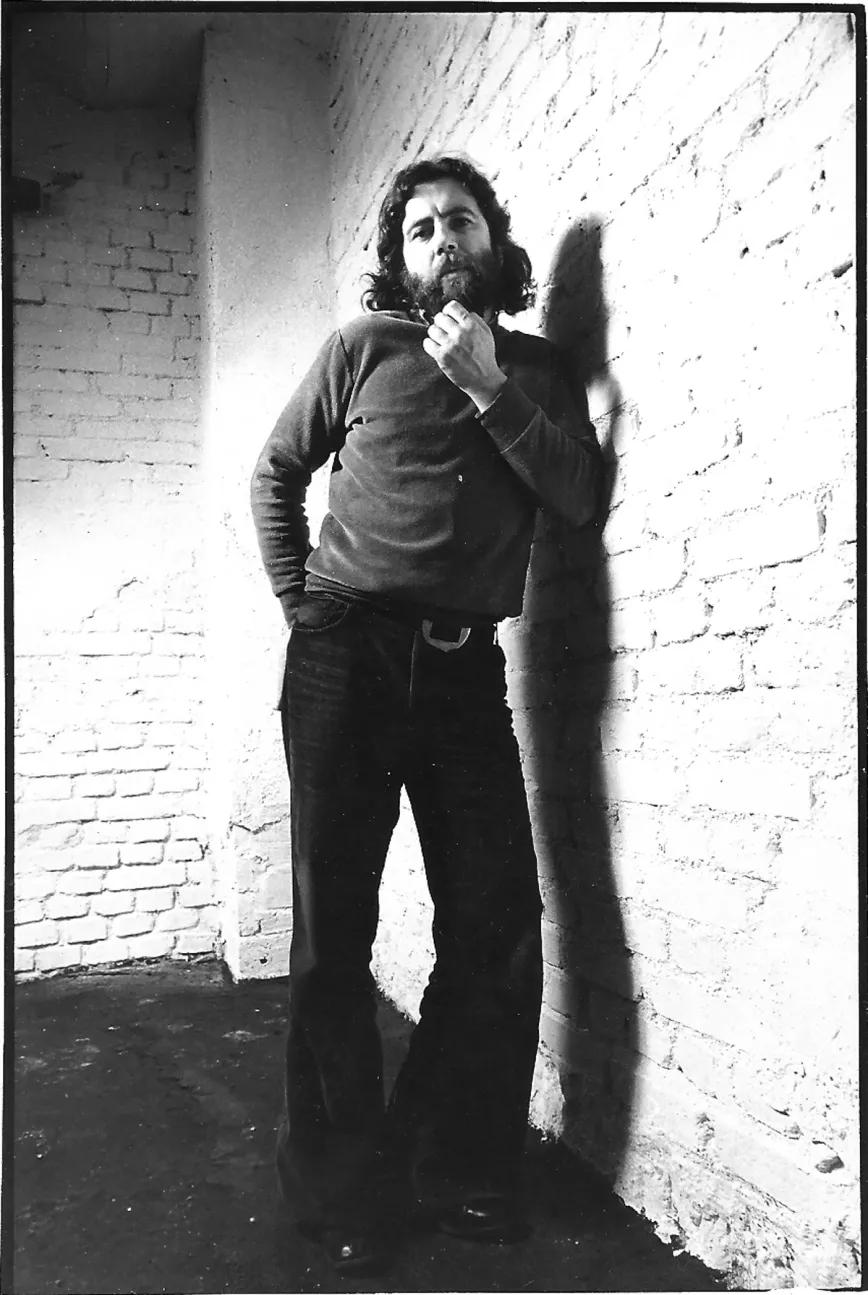

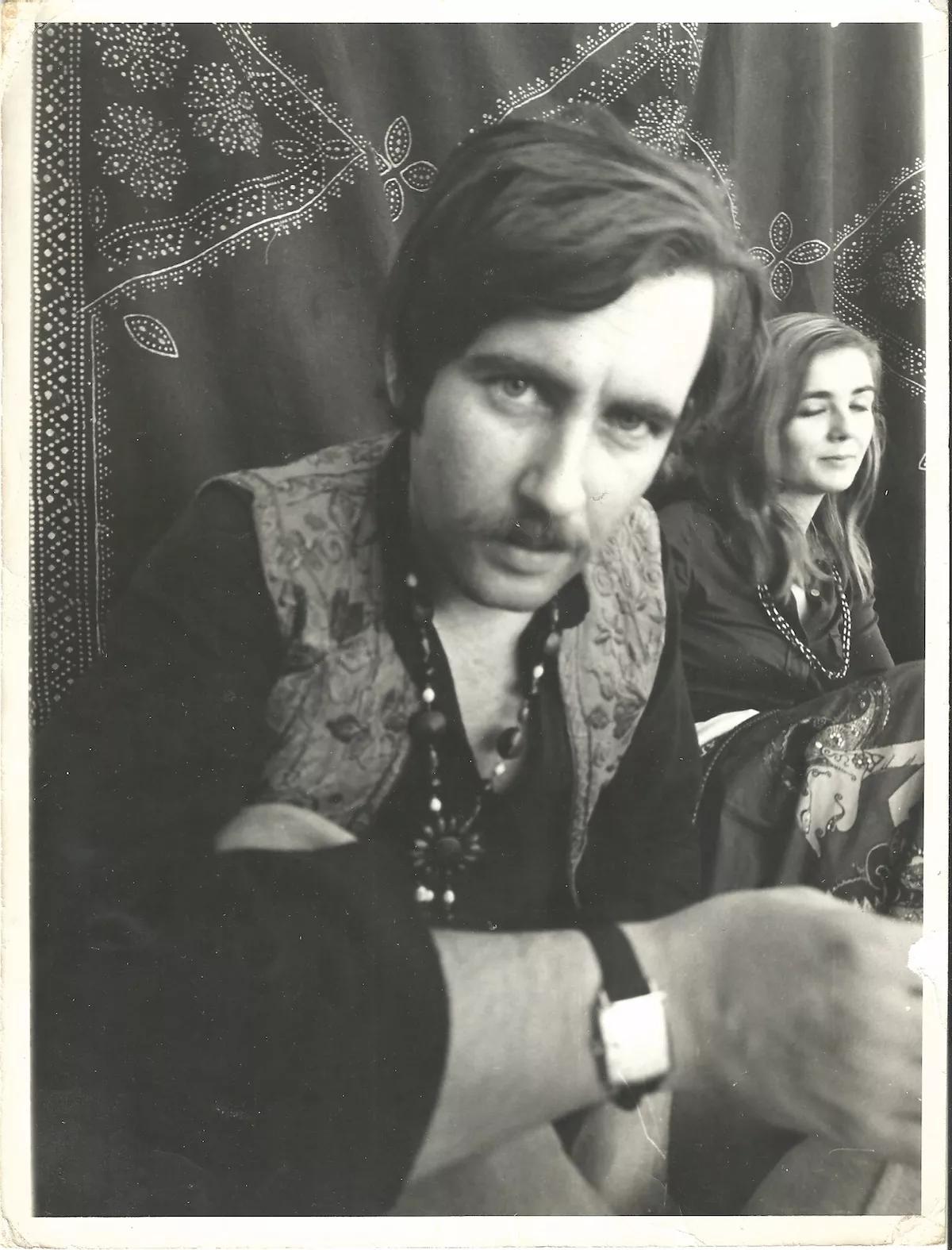

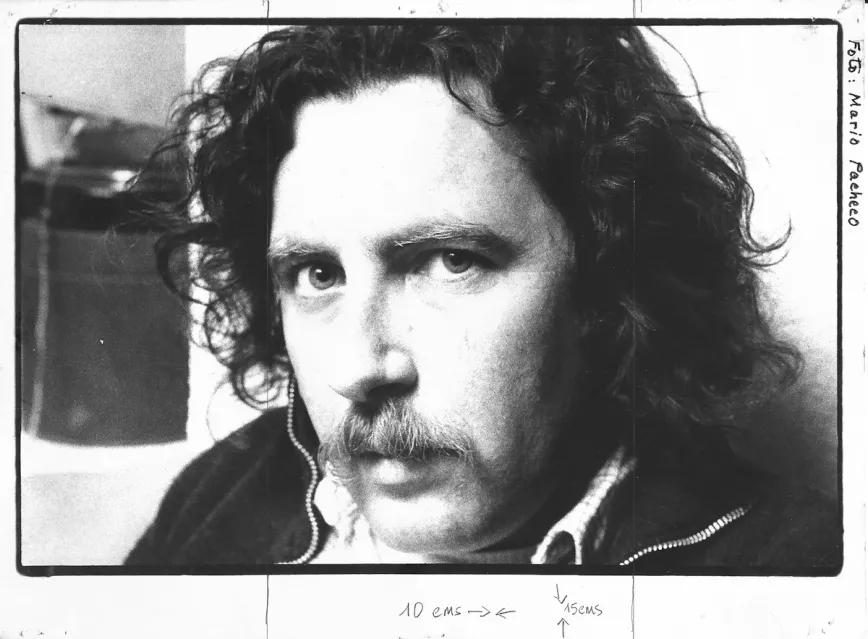

Fotos: Archivo personal Mariano Antolín Rato y Mario Pacheco